Ursula von der Leyen (CDU) will die Bundeswehr zum familienfreundlichen Arbeitgeber umbauen. Das Thema liegt ihr, so Christian Tretbar in seinem Artikel „Dienen zwischen Kita und Kaserne„. Auf alle Fälle hat sie wieder einmal die mediale Aufmerksamkeit erregen können. Sie hat das mit der ihr eigenen Verve vorgetragen, so dass man zu dem Eindruck getrieben werden konnte, Deutschlands Freiheit wird in der Marine-Kita verteidigt. Und das sie die Bundeswehr zu „einem der attraktivsten Arbeitgeber in Deutschland“ machen will, ist irgendwie konsequent, darunter macht sie es offenbar nicht. Um die Vereinbarkeit von Dienst und Familie zu verbessern, sollten Teilzeitmöglichkeiten wie eine Drei- oder Viertagewoche sowie Lebensarbeitszeitkonten eingeführt werden, so die Vision der neuen obersten Soldatenfrau. Außerdem sollen Tagesmütter in Kasernen stärker zum Einsatz kommen. Wenn es nur das wäre. Aber sie agiert nicht allein, was neue „familienpolitische“ Vorschläge angeht. Die Bühne betritt die neue Bundesfamilienministerin. Und die darf gleich gehörig Lehrgeld bezahlen. Die Luft in Berlin ist eben sehr bleihaltig, wie mancher aus der (hier durchaus positiv gemeint) Provinz stammende Politiker bereits schmerzhaft zu spüren bekommen hat.

Während Ursula von der Leyen sich erneut zumindest in den Medien typgerecht platzieren konnte, lief zeitgleich ein ganz anderer Film ab: Das Zurechtstutzen eines Kabinettsfrischlings namens Manuela Schwesig (SPD), die als neue Bundesfamilienministerin in die Fußstapfen der Vor-Vorgängering von der Leyen zu treten versucht – ebenfalls mit einem modern daherkommenden Vorschlag, der aber – anders als die Visionen der neuen Soldatenministerin – sofort zerrissen wurde und die nach kürzester Zeit vom Bannstrahl der Kanzlerin getroffen wurde, die über ihren Regierungssprecher Steffen Seibert ausrichten ließ: „Ministerin Schwesig hat da einen persönlichen Debattenbeitrag gemacht. Sie selber spricht ja von ihrer Vision“. Wenn man bedenkt, dass Helmut Schmidt im Kollektivgedächtnis der Deutschen nicht nur als qualmende Dauerprovokation der Medizin verankert ist, sondern auch als derjenige, der diejenigen, die Visionen haben, den Gang zum Arzt, respektive zum Psychiater nahegelegt hat, dann wird die Bloßstellung deutlich. Aber was läuft hier eigentlich gerade wirklich ab? Die eine wird gefeiert für – übrigens seit langem vorgetragene – Forderungen nach einer Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der „Mitarbeiter“ einer Armee, die seit längerem im Modus des Durcheinanderseins funktionieren muss/soll, die andere greift neuere Vorschläge aus der Fachdiskussion auf und wird dafür fast skalpiert, zumindest aber als reichlich naiv etikettiert, was in der Politik (und in weiten Teilen der Medien) von der Wirkungsseite vergleichbar ist.

Zuerst einige Worte zum Beitrag der Bundesverteidigungsministerin. Sie greift ein grundsätzliches und seit längerem diskutiertes Problem auf, das Christian Tretbar in seinem Artikel so beschreibt: »Die Auslandseinsätze, die häufigen Ortswechsel und die Betreuungssituation machen die Bundeswehr so unattraktiv für Familien. Wer in der Bundeswehr Karriere machen will, muss damit leben, häufig zu wechseln: die Position aber auch den Ort. Und das ist für Familien eine Belastung, da Kinder die Schule und die Ehefrau oder der Ehemann auch die Arbeit wechseln müssten.« Immer wieder hat der Bundeswehrverband und auch der Wehrbeauftragte des Bundestages auf die Probleme hingewiesen – man vertiefe sich bei Bedarf nur in den aktuellen „Jahresbericht 2012“ des Wehrbeauftragten. Dessen Ausführungen zum Themenfeld „Vereinbarkeit von Familie und Dienst“ tragen ab der Seite 23 ein eigenes Kapitel zum Jahresbericht bei, noch vor den Folgethemen „Frauen in den Streitkräften“ und „Sexuelle Übergriffe“. „Es kann nicht hingenommen werden, wenn ein Soldat mit zwei einzuschulenden Kindern Ende Juli noch nicht weiß, wohin er zum 1. Oktober versetzt wird“, schreibt der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages. Das Thema Schulwechsel spiele eine große Rolle, da vor allem das föderale Schulsystem nicht passend sei für die von Bundeswehrangehörigen eingeforderte hohe Mobilität. Insofern stehen die mit Kindern beladenen Beschäftigten der Bundeswehr stellvertretend für die Probleme vieler Arbeitnehmer, aufgrund der Besonderheiten beim Militär ist allerdings diese Belastung sicher überdurchschnittlich.

Man muss diese nun in den Vordergrund geschobene Debatte über einen Aspekt der Arbeitsbedingungen in der Bundeswehr sehen vor dem Hintergrund des tiefgreifenden Umbaus dieser Institution, vor allem seit dem Wegfall der Wehrpflicht, denn seitdem muss sich die Bundeswehr auf dem „normalen“ Arbeits- und Ausbildungsmarkt ausschließlich um Freiwillige bemühen – während aber ihr bisheriges Geschäftsmodell weitgehend in sich zusammengebrochen ist. Weite Teile der tradierten Ausbildungsstrukturen basierten auf dem Zwangscharakter einer Wehrpflichtigenarmee, die nunmehr, des zwangsläufigen Nachschubs beraubt, neue, normale Wege der Rekrutierung und „Personalentwicklung“ gehen muss. Insofern handelt es sich einerseits aus der Perspektive der Gesamtwirtschaft um eine Art „nachholende Modernisierung“ (und es wäre für die konkreten Lebensbedingungen der Soldatinnen und Soldaten schon viel gewonnen, wenn man da ein paar Schritte weiter kommt, was einen aber keineswegs absehbar zu „Deutschlands attraktivsten Arbeitgeber“ machen wird und das auch nicht leisten kann), anderseits aber kann man die ausgeprägten Besonderheiten des Arbeitgebers Militär doch nicht einfach negieren und mit den „normalen“ Unternehmen eine falsche Referenzgröße wählen. Anders ausgedrückt: Wenn die Soldaten sich im Auslandseinsatz befinden, dann werden gut gemeinte Konzepte einer Drei- oder Viertagewoche schlichtweg hinfällig. Und wenn die personelle Kontraktion der Bundeswehr weiter fortgeschrieben wird, dann müssen sich die Auslandseinsätze gerade der Spezialisten immer weiter ausdehnen. Und schlussendlich: Ankündigen kann man viel, aber die von der Ministerin aufgekochten Maßnahmen sind nicht billig und noch ist meines Wissens der Verteidigungshaushalt nicht mit den erforderlichen Mitteln bestückt. Man wird abwarten müssen, ob die neue Ministerin da was erreichen kann und den Worten Taten folgen lassen wird.

Deshalb richten wir jetzt den Blick auf den Ansatz der neuen Bundesfamilienministerin Schwesig. Eine Zusammenfassung des Vorschlags und der ersten Reaktionen darauf liefert uns beispielsweise der Artikel „Was die „Vision“ der Ministerin für Familien bedeuten würde„. Acht Stunden mehr Zeit sollen Eltern für den Nachwuchs haben – zumindest in den ersten drei Lebensjahren der Kinder. Um das zu erreichen, hat Manuela Schwesig den Vorschlag einer verkürzten Wochenarbeitszeit für Eltern in die Arena geworfen. Bei berufstätigen Paaren sollen beide Elternteile statt einer 40-Stunden-Woche eine kürzere „Familienarbeitszeit“ von zum Beispiel 32 Stunden als Regelarbeitszeit vereinbaren können. Die Besonderheit liegt auf dem Wort „beide Elternteile“, also angestrebt wird hier ein gemeinsames und hinsichtlich der regulären Arbeitszeit synchronisiertes und gleichverteiltes Arbeitszeitarrangement von Mutter und Vater. Bei solchen Forderungen nach einer Arbeitszeitreduktion kommt natürlich und verständlicherweise zum einen die Frage, wie denn dann die Einkommenseinbußen durch die niedrigere Vergütung kompensiert werden können bzw. ob man diese als Haushalt wegstecken kann. Die finanziellen Einbußen, so die Zielsetzung der Ministerin, sollen verkraftbar sein bzw. sie sollen ausgeglichen werden. »Schwesig spricht von einem Partnerschaftsbonus und davon, dass „ein Teil des Lohnausfalls“ aus Steuermitteln erstattet werden könnte. Das heißt, der Staat soll einspringen.«

Nun hat Frau Schleswig hier kein eigenes Konzept in die Welt gesetzt, sondern sie bedient sich hier aus den Vorschlägen einer Studie, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin im Auftrag der SPD- und gewerkschaftsnahen Friedrich-Ebert-Stiftung und der Hans-Böckler-Stiftung angefertigt hat. Hier erst einmal das Original-Material:

Kai-Uwe Müller, Michael Neumann und Katharina Wrohlich (2013a): Familienarbeitszeit – Wirkungen und Kosten einer Lohnersatzleistung bei reduzierter Vollzeitbeschäftigung, Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013

sowie

Kai-Uwe Müller, Michael Neumann und Katharina Wrohlich (2013b): Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch eine neue Lohnersatzleistung bei Familienarbeitszeit, in: DIW Wochenbericht, Nr. 46/2013

|

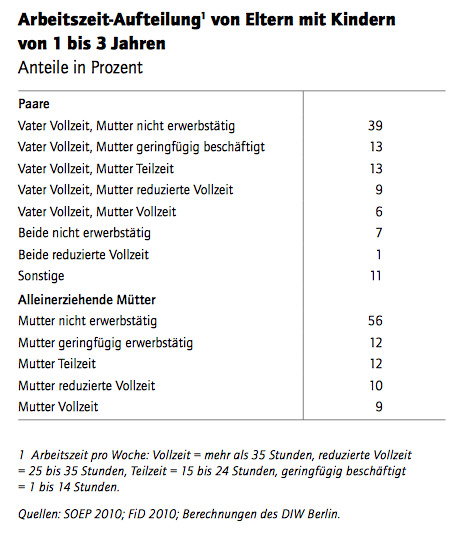

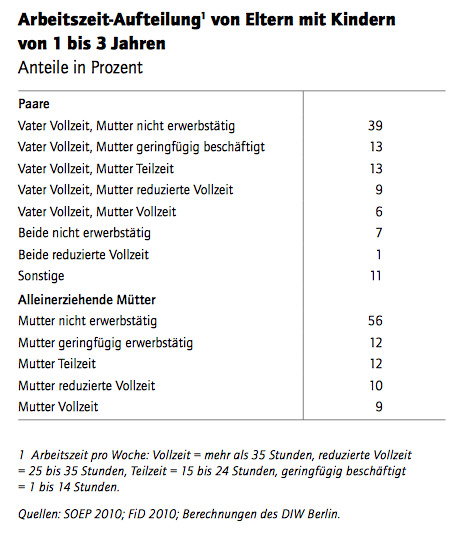

| Quelle: Müller/Neumann/Wrohlich (2013b), Tabelle 2, S.9 |

Wie wird hier argumentiert? Ein Großteil der Eltern wünscht sich eine gleichmäßigere Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit (zumindest auf der Ebene der Befragungen). Finanzielle Gründe sprechen aber häufig für ein klassisches Ein- oder Eineinhalb-Verdiener-Modell. Aus diesem bekannten Dilemma will man ausbrechen mit dem Modell einer neuen familienpolitischen Lohnersatzleistung bei Familienarbeitszeit.

Derzeit wählen nur rund 1 % aller Paare mit Kindern im Alter von ein bis drei Jahren eine Arbeitszeitkombination, in der beide Elternteile 80 Prozent einer Vollzeit-Tätigkeit nachgehen. Viel häufiger vertreten sind das Alleinverdiener-Modell (39 %) und das 1,5-Verdiener-Modell (35 %). Bei Alleinerziehenden liegt der Anteil der Mütter, die 80 Prozent einer Vollzeit-Tätigkeit nachgehen, bei rund 10 %.

Um es an dieser Stelle zuzuspitzen: Mit diesem Modell adressieren die Wissenschaftler ein Kardinalproblem hinsichtlich des gegebenen Geschlechterarrangements auf dem Arbeitsmarkt, das sich dergestalt ausprägt, dass der Rückzug auf Teilzeitarbeit fast ausschließlich ein Tatbestand ist, der bei den Frauen/Müttern zu verbuchen ist. Die Ursachen sind vielfältig, die drei wichtigsten: Das Ehegattensplitting, die beitragsfreie Mitversicherung für Ehepartner in der gesetzlichen Krankenversicherung und die Minijobs. Sie bieten vor allem den Frauen einen finanziellen Anreiz dafür, zumindest zeitweise aus dem Job auszusteigen oder aber ihre Arbeitszeit dauerhaft zu reduzieren, was letztendlich das Einverdiener- bzw. Zuverdienst-Modell stabilisiert, so auch Katja Tichomirowa in ihrem Beitrag „Was für Schwesigs Vorschlag spricht„. Damit aber wird das „Risiko“ Teilzeitarbeit aus der Sicht einiger (und nicht weniger) Arbeitgeber verknüpft mit dem „Risikoträger“ Frauen, denn fast ausschließlich bei diesen muss man mit der Realisierung eines Teilzeitwunsches rechnen.

- Dazu passen die neuen Befunde einer Befragungsstudie von Vätern, die das Forsa-Institut im Auftrag der Zeitschrift „Eltern“ durchgeführt hat: Die Studie im Original kann man hier abrufen: Forsa (2013): Meinungen und Einstellungen der Väter in Deutschland, Berlin sowie eine Zusammenfassung der Ergebnisse hier auf der Website der Zeitschrift „Eltern“: Zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Väter 2014: »Sie wollen nicht mehr außen vor sein, sondern mitten drin im Familienalltag. Sie haben klare Vorstellungen davon, was einen guten Vater ausmacht. Sie wickeln, schmusen, helfen im Haushalt – und bleiben doch die Vollzeit-Ernährer.« Die Studienautoren sprechen von einer „großen Widersprüchlichkeit“: Männer schwanken zwischen Ernährer- und Vaterrolle: Sie wollen Zeit mit ihrem Kind verbringen, scheuen aber Teilzeitarbeit: Väter sind einer Studie zufolge innerlich gespalten. »Zwar hätten 43 Prozent der berufstätigen Väter gern mehr Zeit für die Familie, ergab die Umfrage. Zugleich sei aber die Mehrheit von ihnen nicht bereit, in Teilzeit zu arbeiten: Neun von zehn Vätern (89 Prozent) sind demnach in Vollzeit tätig und zwei Drittel der abhängig Beschäftigten wollen das auch so. Nur vier Prozent der Befragten arbeiteten in Teilzeit und nur ein Drittel würde gern in Teilzeit arbeiten.«

Insofern – man muss es so deutlich formulieren – wird hier quasi die Systemfrage aufgerufen: Erst wenn es für die Arbeitgeber kein besonderes „Risiko“ der Frauen ist, dass diese bei der Arbeitszeit reduzieren, wenn Kinder das Licht der Welt erblicken, sondern wenn dieses „Risiko“ gleichverteilt ist zwischen den Geschlechtern, erst dann würden die Unternehmen das Thema nicht mehr zu einem Frauenthema reduzieren (können). Allein dieser Aspekt verdient es, dass man das Modell offen und unaufgeregt diskutieren sollte.

Aber gerade wenn man das Modell mit der neuen Leistung umsetzen wollte, ergeben sich zahlreiche Fragezeichen, die man an diesen Vorschlag kleben muss, hier nur drei zur Auswahl:

- Schauen wir beispielsweise nur in die Bilanzierung der Studienverfasser, was die vermuteten Auswirkungen der neuen teilkompensatorischen Geldleistung angeht – und die ist mehr als ernüchternd: »Die Studie zeigt, dass sich der Anteil der Familien, in denen beide Elternteile einer solchen reduzierten Vollzeit-Beschäftigung nachgehen, ausgehend von derzeit einem Prozent nahezu verdoppeln könnte« (Müller/Neumann/Wrohlich 2013: 3). Nur zur Einordnung dieser Aussage: Derzeit wählen nur rund 1 % aller Paare mit Kindern im Alter von ein bis drei Jahren eine Arbeitszeitkombination, in der beide Elternteile 80 Prozent einer Vollzeit-Tätigkeit nachgehen. Die Wissenschaftler schätzen mithin bei der Umsetzung ihres Ansatzes eine Verdoppelung – auf 2%!

- Viele Arbeitnehmer sind ja nicht blöd: Sie wissen aus ihrer Anschauung und Erleben der Arbeitswelt, dass eine formale Reduktion der Arbeitszeit (die einhergehen würde mit einer Einkommensreduzierung, die selbst von der vorgeschlagenen Teil-Kompensation auf der Ausfallseite nur anteilig ausgeglichen wird) nicht zwingend auch eine tatsächliche Verringerung der Arbeitsbelastung im gleichen Umfang bedeutet. Denn auf der anderen Seite der Bilanz steht eine betriebliche Realität für immer mehr Arbeitnehmer, die auf eine stundengenaue Abgrenzung der Arbeitszeit keine Rücksicht nimmt und zuweilen auch nicht nehmen kann, sondern da werden die Beschäftigten konfrontiert mit einer Erwartungshaltung des Arbeitgebers bzw. der Aufträge, so dass man unbezahlte Mehrarbeit macht. Das ist auch ein bekanntes Ergebnis der Teilzeitarbeitsforschung.

- Schlussendlich muss man natürlich als Sozialpolitiker darauf hinweisen, dass eine solche Reduktion der Arbeitszeit immer zu Komplikationen führen kann und wird bei der späteren Rente, denn deren Ausgestaltung hat immer noch das „male-breadwinner-Modell“ als Referenzpunkt, also eine 45 jährige Vollzeit-Tätigkeit, die immer mit dem durchschnittlichen Arbeitsentgelt vergütet wurde, was derzeit eine Brutto-Monatsrente von 1.266,30 Euro zur Folge hätte. Wenn man die damit verbundenen Konsequenzen bei Teilzeitarbeit oder Einkommensreduktion aus der derzeitigen Rentenformel verstanden hat, dann wird sich einem die Anmerkung erschließen, dass ein sicher gut gemeinter Ansatz der Erwerbsarbeitszeitreduktion konfligiert mit einer bislang nicht vorgenommenen Systemveränderung in der Rentenmechanik, die Teilzeitarbeit bislang lediglich als Ergänzung abgeleiteter Ansprüche in den klassischen Familienmodellen abzubilden in der Lage ist.

Kurzum: Eigentlich trifft das Modell einer Lohnersatzleistung, wenn beide die gleiche „kleine Vollzeit“ machen, den Nerv der notwendigen Debatte angesichts der krassen gegebenen und ziemlich beharrlichen Geschlechterarrangements, was die bezahlte Arbeit angeht. Aber ob es wirklich sinnvoll ist, mit einer neuen Geldleistung auf den Markt zu kommen, darüber ließe sich auch engagiert streiten. Wenn man den wirklich wollte.