Wieder einmal werden wir Zeuge einer dieser bedenklichen Ausformungen von Berichterstattung in mehrfacher Hinsicht. Da gibt die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) ein Interview, stellt eine Forderung in den öffentlichen Raum, alle schreiben das schnell ab und andere reagieren sofort mit Pressemitteilungen darauf, aber keine stellt einige notwendige Fragen. Ob und wie das denn eigentlich passt, was da gefordert wird. Und ob es möglicherweise ganz andere Beweggründe geben könnte für das, worauf sich jetzt alle stürzen. Und in vielen aus der Hüfte abgeschossenen Stellungnahmen ist ein schwerwiegendes Nicht-Wissen über die arbeitsmarktpolitischen Instrumente und ihrer Wirkungen identifizierbar.

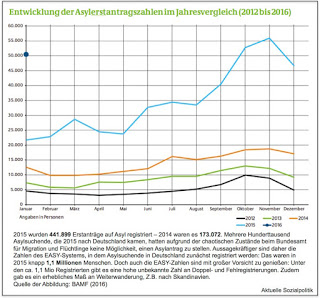

Aber der Reihe nach: Ausgangspunkt ist ein Interview, das unter dieser Überschrift veröffentlicht worden ist: Arbeitsministerin Nahles fordert halbe Milliarde Euro mehr für Flüchtlinge. In diesem Interview geht es insgesamt um die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Im Verlauf des Gesprächs macht sie dann diese Ansage: »Wir brauchen … ein Integrationsfördergesetz. Wir haben ja nicht nur über eine Million Flüchtlinge, sondern auch über eine Million Langzeitarbeitslose. Ich werde nicht zulassen, dass die beiden Gruppen gegeneinander ausgespielt werden.« Ein offensichtlich ehrenwertes Unterfangen, denn natürlich steckt da sozialer Sprengstoff drin, wenn das so wäre bzw. ist. Und dann fährt sie fort: »Aus dem laufenden Haushalt meines Ressorts für Arbeitsmarktpolitik sind die zusätzlichen Aufgaben nicht zu bewältigen. Wir können das Geld nicht bei den Langzeitarbeitslosen wegnehmen. Sonst entsteht ein Verdrängungswettbewerb, der Ängste schürt, statt sie abzubauen. Wir brauchen deshalb zusätzliche Gelder für die Integration der Flüchtlinge.«

Und dann wird sie konkreter – und dieser Passus wurde dann von allen anderen aufgegriffen:

»Ich möchte zum Beispiel 100.000 Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge schaffen. Bisher sitzen die Menschen manchmal zwölf Monate herum, ohne etwas tun zu können. Das löst auf allen Seiten Spannungen aus. Wir müssen so früh wie möglich ansetzen, das kann ich aber nur mit Unterstützung des Finanzministers. Es geht hier um 450 Millionen Euro zusätzlich im Jahr.«

Genau an dieser Stelle sollte man schon einmal innehalten und sich die zugegeben komplexe Zuständigkeitsfrage in Erinnerung rufen.

Denn für die Flüchtlinge am Anfang ist das SGB II, also das Hartz IV-System und mit ihm die Jobcenter, gar nicht relevant. Die Flüchtlinge schlagen erst dann im Hartz IV-System auf, wenn sie als Asylberechtigte anerkannt sind. Am Anfang sind bzw. wären sie theoretisch Asylbewerber – theoretisch deshalb, weil viele von ihnen Monate warten müssen, bis sie überhaupt einen Asylantrag stellen können beim BAMF, bis dahin sind sie noch nicht einmal Asylbewerber. Da gilt dann aber das Asylbewerberleistungsgesetz. Und für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge beispielsweise in den Erstaufnahmestellen und vor Ort in den Unterkünften sind die Bundesländer und Kommunen zuständig, wobei der Bund an der Finanzierung beteiligt ist, da er den Bundesländern dafür Gelder zur Verfügung stellt, die diese dann in ganz unterschiedlicher Form und Umfang an die Kommunen weiterleiten (sollen).

Wenn also die Bundesarbeitsministerin als Begründung für die an ihren Finanzminister-Kollegen gerichtete Forderung nach einer zusätzlichen halben Milliarde Euro für die Flüchtlinge ausführt: »Bisher sitzen die Menschen manchmal zwölf Monate herum, ohne etwas tun zu können«, dann muss man an dieser Stelle die Frage stellen, wer ist denn eigentlich für einen anderen Umgang mit den betroffenen Menschen an dieser Stelle zuständig? Auf alle Fälle nicht die Jobcenter (mit ihren Arbeitsgelegenheiten, die umgangssprachlich, aber inhaltlich falsch als „Ein-Euro-Jobs“ bezeichnet werden), sondern es sind die Kommunen.

Aber auch die können, wenn sie es denn wollen, auf das Instrument der Arbeitsgelegenheit zurückgreifen. Nehmen wir mal den optimistischen Fall, dass der Flüchtling unter das Asylbewerberleistungsgesetz fällt. Dann gibt es da den § 5 AsylbLG. Der ist lapidar überschrieben mit: Arbeitsgelegenheiten (AGH).

Das Asylbewerberleistungsgesetz verpflichtet in seinem § 5 zu gemeinnütziger Arbeit in einer AGH. Diese Stellen gibt es teilweise schon seit vielen Jahren. Falls jetzt jemand auf die durchaus naheliegende Frage kommen sollte, wie viele von solchen AGH nach § 5 AsylbLG es denn gibt, dann muss hier geantwortet werden: Das weiß schlichtweg keiner. Von hier Existenz weiß man nur in der jeweiligen Einrichtung und vielleicht noch in der jeweils zuständigen Kommune. Aber gesammelt werden diese Informationen nicht. Wie viele Menschen darüber beschäftigt werden, ist also nicht bekannt. Allerdings weiß das Statistische Bundesamt, wie viel Geld dafür ausgegeben wurde: 2014 waren es angeblich 8,75 Millionen Euro, etwa je zur Hälfte in Einrichtungen und außerhalb (Quelle: EFAS – Informationsdienst Nr. 1/2016, S. 3). Keine große Summe, vor allem nicht, wenn man von den heutigen Zahlen an Flüchtlingen ausgeht.

Denn der Einsatz von Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge gerade am Anfang ihres Aufenthalts kann sehr wohl Sinn machen. Dies nicht nur angesichts der von der Ministerin angesprochenen Tatsache, dass es nicht wirklich integrationsförderlich ist, wenn die betroffenen Menschen monatelang zum Nichtstun verdammt sind. Sondern auch, weil die AGH nach dem AsylbLG einen entscheidenden Vorteil haben gegenüber den AGH nach § 16 d SGB II, also den „normalen Ein-Euro-Jobs“ für die Langzeitarbeitslosen im Hartz IV-System: Während die durch das immer restriktiver ausgestaltete Förderrecht nicht nur zusätzlich und im öffentlichen Interesse, sondern auch „wettbewerbsneutral“ sein müssen, was im Ergebnis bedeutet, dass man entweder legal gar keine Beschäftigung organisieren kann oder wenn, dann nur solche Tätigkeiten, das ganz weit weg sind von dem, was auf dem normalen Arbeitsmarkt getan wird, gelten diese Einschränkungen für die AGH nach dem AsylbLG nicht.

Das hat dazu geführt, dass derzeit dieses Instrumentarium von aktiven Kommunen innovativ genutzt wird, beispielsweise im Sinne einer Verknüpfung von Beschäftigung und Qualifizierung, was bei den „normalen“ AGH schlichtweg nicht zulässig ist. Das eröffnet notwendige Spielräume, um die Flüchtlinge nicht nur irgendwie zu beschäftigen, sondern die Zeit zu nutzen, sie in Verbindung mit Sprachschulung und Qualifizierungsbausteine fit zu machen für daran anschließende Schritte zur Arbeitsmarktintegration, beispielsweise eine von vielen geforderte Berufsausbildung nach deutschem Muster.

Der Wahnsinn des zerfledderten rechtlichen Zuständigkeitsrahmen wird in diesem Jahr so richtig an die Oberfläche gespült werden. Man kann sich das so illustrieren: Viele Flüchtlinge, die sich noch unter dem Schirm des AsylbLG befinden, werden im Sommer und Herbst in die Zuständigkeit der Jobcenter und des SGB II-Systems wechseln. Anfangs hieß es, man rechne mit 200.000 zusätzlichen Menschen im Hartz IV-System, mittlerweile sind wir da schon bei einer Größenordnung von 300.000 bis 420.000 angekommen. Es könnten auch noch mehr werden. Unabhängig von den enormen Herausforderungen, die das für die heute schon im Überlast-Modus agierenden Jobcenter bedeutet, kann dann folgende Situation entstehen: Ein „neuer Kunde“ der Jobcenter hat bereits mit einer innovativen AGH begonnen, also gekoppelt mit Sprachförderung und passgenauen Qualifizierungsbausteinen versehen, die in der Kommune organisiert worden ist. Nun kann diese Maßnahme beim Übergang in das SGB II-System nicht einfach fortgeführt werden – denn förderrechtlich ist hier vieles nicht zulässig, was vorher möglich war.

Zu was das führen kann? Die Jobcenter plädieren aus ihrer Sicht verständlich mit Blick auf die angesprochene mögliche Konfliktkonstellation dafür, dass die Maßnahmen vor ihrer Zuständigkeit „ganz eng“ mit ihnen abgestimmt wird – was aber unter den herrschenden Bedingungen bedeuten würde, dass man deutlich weniger bis gar nicht mehr innovativ vorgehen könnte, damit eine mögliche Anschlussförderung nicht gefährdet wird. Man richtet sich also im Vorfeld an den schlechteren Bedingungen des Förderrechts nach SGB II aus und vergibt damit möglicherweise große Chancen.

Bei allem Verständnis für diejenigen, die nur (noch) kurze Texte lesen können/wollen/dürfen – es geht einfach nicht anders, als in diesem Umfang. Man muss versuchen, zu durchschauen, wie und wo die unterschiedlichen Systeme derzeit nicht gut zueinander passen.

Aber wieder zurück zur Bundesarbeitsministerin Nahles. Warum fordert sie denn nun 450 Mio. Euro und verbindet das mit dem Argument, man dürfe die „eigenen“ Langzeitarbeitslosen nicht „leiden“ lassen an der Integration der Flüchtlinge? Wenn es ihr um die Flüchtlinge geht, die noch gar nicht im Hartz IV-System sind, dann müsste sie diese halb Milliarde Euro an die Kommunen weiterleiten lassen, denn die müssen die AGH für die „Noch-nicht-Hartz IV-Flüchtlinge“ organisieren und finanzieren, zusammen mit den Bundesländern und dem Bund.

Aber vielleicht – wer kann schon so genau in den Kopf einer Ministerin schauen – geht es gar nicht darum, sondern um ein zusätzliches Druckmittel für die anstehenden Gespräche mit dem Herrn des Geldes, also dem Bundesfinanzminister Schäuble (CDU). Dann geht es aber auch nicht um die Flüchtlinge jetzt und in den vor uns liegenden Monaten, denn verhandelt wird bis Ostern über die Eckpunkte für den Haushalt des Jahres 2017. Also für das kommende Jahr. Und wir haben erst Februar. Dass das so ist, bestätigt die Ministerin in dem Interview selbst, wenn sie sagt: »Die Verhandlungen laufen ja jetzt schon und für das kommende Jahr.« Auch Karl Doemens stützt in seinem Artikel Nahles fordert Ein-Euro-Jobs für Flüchtlinge diesen Verweis auf das Jahr 2017, wenn er zitierend schreibt: »Im Finanzministerium wird betont, es gebe noch keine Entscheidung. Derzeit laufe das Verfahren zur Etataufstellung 2017. Bis Ostern sollen die Eckwerte stehen, sagte ein Sprecher: „Wir müssen die Gespräche abwarten.“«

Vor diesem Hintergrund wird die Forderung natürlich auch verständlicher, denn im kommenden Jahr braucht die Bundesarbeitsministerin zusätzliche Mittel, um die dann im Hartz IV-System befindlichen Flüchtlinge mit entsprechenden Maßnahmen versorgen zu können. Nur kann und muss man an dieser Stelle anmerken: Schon in der Vergangenheit hat die Ministerin offensichtlich schlecht, sehr schlecht mit dem Bundesfinanzminister verhandelt. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass sie aus den Mitteln für Fördermaßnahmen für Langzeitarbeitslose, die bereits seit 2010 erheblich eingedampft worden sind, Gelder zur Deckung der Verwaltungskosten der Jobcenter verschoben hat (vgl. hierzu ausführlicher den Beitrag Skelettöse Umverteilung: Aus dem Topf der völlig unterfinanzierten Eingliederungsmittel die auch unterfinanzierten Verwaltungskosten der Jobcenter mitfinanzieren vom 30.01.2016).

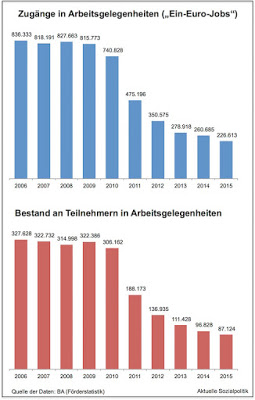

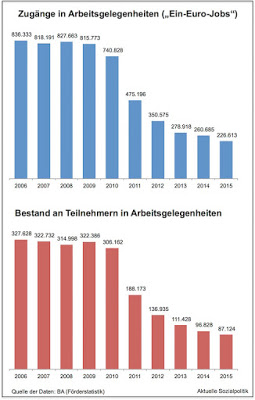

Schaut man sich die Entwicklung der Arbeitsgelegenheiten im SGB II in den vergangenen Jahren an, dann wird eindeutig erkennbar: Die Langzeitarbeitslosen haben die Flüchtlinge nicht wirklich zu befürchten, denn der Kahlschlag wurde bereits vor der großen Flüchtlingswelle seitens der Bundesregierung organisiert, seit 2010 haben wir einen massiven Einbruch der AGH zu verzeichnen, denn durch die Einsparungen vor allem bei der öffentlich geförderten Beschäftigung musste der Großteil der Einsparungen im Haushalt des Bundes realisiert werden, die man dem BMAS damals aufgegeben hatte. Die konnten sich nur an diesen Ermessensleistungen vergreifen. Allerdings ist klar – und das treibt Frau Nahles heute sicher an: Wenn die an sich schon völlig unterfinanzierte Förderlandschaft so bleibt wie es ist und gleichzeitig mehrere hunderttausend neue Kunden in das Grundsicherungssystem eintreten, dann wird der Verteilungsk(r)ampf noch größer.

In der medialen Rezeption der Nahles-Forderung spielen diese Hintergründe keine Rolle, wegen Nicht-Wissens oder schlichter Ignoranz. Zwei Beispiele dafür:

Von Seiten der linken Kritik an der Arbeitsmarktpolitik sei hier auf den Artikel Nahles’ Ein-Euro-Integration von Susan Bonath verwiesen. Sie beginnt mit einer steilen These:

»Sie schönen die Arbeitslosenstatistik und ersparen klammen Kommunen Personalkosten. Fast nie ermöglichten sie Betroffenen den Sprung in entlohnte Beschäftigung: Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, sogenannte Ein-Euro-Jobs. Deshalb wurde ihre Zahl seit 2010 von über einer halben Million auf etwa die Hälfte reduziert.«

Nein, das was 2010 wirklich nicht der Grund, dass man die Zahl der AGHs heruntergefahren hat, sondern das Sparprogramm der damaligen Bundesregierung. Das Gerede von den „problematischen“ AGH entspringt dann gerade nicht einer wirklich fundierten Auseinandersetzung mit diesem höchst ambivalenten arbeitsmarktpolitischen Instrument (die es seit Jahren gibt und die eben nicht per se das Instrument verdammt, sondern auf die Art und Weise des Einsatzes abstellt), sondern der Legitimation für die eigentliche Zielsetzung, Mittel zu kürzen.

Ein zweites Beispiel für Bewertungen von Leuten, die nur über einen begrenzten Sachverstand verfügen, kann man diesem Artikel entnehmen: Ein-Euro-Jobs für Flüchtlinge behindern Integration: »Führende Wirtschaftsforscher kritisieren die Nahles-Idee, 500 Millionen Euro für Beschäftigungsmaßnahmen für Flüchtlinge auszugeben. Stattdessen solle in die Qualifikation investiert werden.« Aus diesem Artikel nur zwei Beispiele:

»“Durch Ein-Euro-Jobs würden Flüchtlinge vom regulären Arbeitsmarkt wegsubventioniert“, sagte Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) der „Rheinischen Post“. Flüchtlinge bräuchten keine Beschäftigungstherapie, sondern Qualifizierung.«

»Der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Straubhaar verwies mit Blick auf die Ein-Euro-Jobs auf „nicht unbedingt gute Erfahrungen“ im Zuge der Hartz-IV-Gesetzgebung. „Ich bin überzeugt, dass man hier keine zusätzliche öffentliche Beschäftigung oder neue bürokratische Maßnahmen braucht“, sagte der frühere Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts.«

Zu Schäfer: Gerade bei den AGH nach dem AsylbLG kann man – wenn man denn will – innovative Modelle der Beschäftigung und Qualifizierung realisieren, weil sie gerade nicht derart restriktiv ausgestaltet werden müssen, wie die „normalen“ AGH nach dem SGB II. Dazu müsste man aber die Unterschiede kennen.

Und zu Straubhaar: Die Kritik an den AGH wird seit Jahren von den Praktikern und nicht-ideologisch arbeitenden Experten vorgetragen, aber nicht, weil das Instrument AGH an sich sinnlos ist (beispielsweise macht es bei bestimmten Personengruppen oder nach einer langen Erwerbslosigkeit durchaus Sinn, mit einer AGH zu starten, wenn man denn noch andere Instrumente zur Verfügung hat, die man darauf aufbauend einsetzen kann). Sinnlos ist nur die Reduzierung der öffentlich geförderten Beschäftigung auf dieses eine Instrument, dann auch noch versehen mit den förderrechtlichen Restriktionen, die wir heute beklagen müssen.

Vielleicht, um den Beitrag zu schließen, sind wir letztendlich auch hier konfrontiert mit einem hoch komplexen Dilemma, dessen Kern in dem folgenden Beispiel erkennbar wird:

Überall wird über „die“ Flüchtlinge gesprochen und immer wieder kommt die Frage, wie man „die“ Flüchtlinge in „den“ Arbeitsmarkt möglichst schnell integrieren kann.

Nun sollte jedem klar sein, dass es „die“ Flüchtlinge nicht gibt und eben auch nicht „den“ Arbeitsmarkt – was nicht nur, aber auch eine Quelle für die Nicht-Möglichkeit der Beantwortung der eingangs zitierten Frage ist.

Was man aber machen kann und was eine Menge Erkenntnisse über die Möglichkeiten wie auch die Hindernisse in der wirklichen Wirklichkeit eröffnet, ist die exemplarische Begleitung real existierender Flüchtlinge auf ihrem Weg durch die Instanzen.

Genau das ist der Ansatz von Nadine Bös von der FAZ, die über die Erfahrungen des syrischen Flüchtlings Modar Rabbat auf seiner Jobsuche berichtet, denn sie begleitet ihn seit längerem.

Der erste Bericht ist am 13. Januar 2016 erschienen unter der Überschrift Es ist toll, dass ich mich hier sicher fühlen kann. Nun folgt der zweite Bericht, der unter der weniger verheißungsvollen Überschrift Baustelle Arbeitserlaubnis steht. Man kann die Lektüre nur empfehlen, nicht nur, aber auch weil man lernen muss, dass ein Happy End möglich ist, aber dann doch zu einem Opfer der deutschen Regelwerke werden kann. Denn der junge Mann hat ein Unternehmen gefunden, das ihn einstellen will. Und dann meldet sich das Amt und stoppt die scheinbare Erfolgsstory: Keine Arbeitserlaubnis.

Es ist halt alles irgendwie viel komplizierter als man denkt und hofft.