Also früher war bestimmt nicht alles besser, weiß Gott nicht, aber einige Dinge waren schlichter gestrickt und man musst nicht wirklich anstrengende Denkübungen vollziehen, wie man was regelt und wann was nicht. Beispielsweise die Tatsache, dass die Welt der Arbeitnehmer und der Selbständigen relativ gut abgrenzbar daherkam. Und bei den meisten Selbständigen konnte man durchaus berechtigt davon ausgehen, dass die sich alleine durchs Leben schlagen konnten und von den immer schon vorhandenen selbständigen Kümmerexistenzen abgesehen haben die meisten von ihnen ihre Vorsorge gegen die Wechselfälle des Lebens selbst in die Hand genommen und organisiert. Aber alles ist im Wandel und so diskutieren wir seit geraumer Zeit über neue Formen der Beschäftigung, die quer liegen (können) zu dem, was sich in der Vergangenheit als relativ eindeutig abgrenzbare Strukturen herausgebildet hat. Da wird dann immer wieder von einer „Erwerbshybridisierung“ gesprochen, was erst einmal nichts anderes bezeichnet als: Abhängige und selbstständige Erwerbstätigkeit sind immer öfter parallel und seriell in Erwerbslebensläufen vermischt, was mit neuen Herausforderungen für das Arbeits- und Sozialrecht einhergeht.

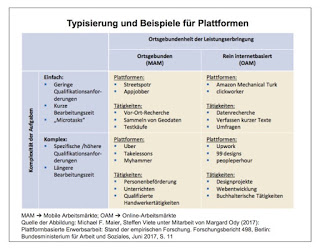

In den vergangenen Jahren hat hierbei die Diskussion über Crowd- und Clickworker im Kontext von „Arbeit 4.0“ eine prominente Rolle gespielt, wobei allein schon die Abgrenzung dessen, was man sich darunter vorstellen kann oder soll, ganze Promotionsleben gefüllt hat und nicht wirklich abschließend geklärt wurde. Die Abbildung am Anfang dieses Beitrags mit einem Typisierungsversuch ist beispielsweise der Arbeit Plattformbasierte Erwerbsarbeit: Stand der empirischen Forschung von Michael F. Meier et al. (2017) entnommen.

Einen der vielen anderen Abgrenzungsversuche findet man in der Arbeit von Florian A. Schmidt (2016): Arbeitsmärkte in der Plattformökonomie – Zur Funktionsweise und den Herausforderungen von Crowdwork und Gigwork.

Schmidt »differenziert zunächst zwischen Cloud Work und Gig Work. Bei Cloud Work handelt es sich um Arbeiten, die im Internet vermittelt und erledigt werden. Das können einfache Tätigkeiten sein wie das Testen von Apps oder die Überprüfung von Adressen. Dies geschieht beispielsweise auf Plattformen wie Amazon MTurk. Aber auch komplexe Aufgaben können von Klickarbeitern bearbeitet werden, vor allem im Bereich Design. Hier treten oft mehrere Designer im Wettbewerb gegeneinander an. Jeder reicht einen Entwurf ein, einer bekommt den Auftrag. Die anderen gehen leer aus. Nach diesem Prinzip funktionieren Plattformen wie 99designs oder Jovoto. Der große Unterschied bei Gig Work: Hier werden die Jobs zwar auch über Internet-Plattformen vermittelt, aber vor Ort ausgeführt. Beispiel: Ein Kunde bestellt eine Pizza im Internet. Die Auslieferung übernimmt ein freiberuflicher Fahrer, der – unterwegs mit eigenem Fahrzeug – eine Nachricht auf sein Smartphone erhält, wo er das Essen abholen und abliefern soll. Ursprünglich kommt der Begriff Gig aus der Musikbranche – ein Künstler versteht darunter einen einzelnen Auftritt, ohne längerfristige Verpflichtungen. Diesen kurzfristigen Charakter haben auch die Jobs aus dem Internet«, kann man dieser Zusammenfassung entnehmen.

Mit diesem Thema kann man derzeit sein Leben füllen, aber wie immer sollte man das auch erden: Bislang betrifft Cloud Work oder Gig Work nur einen kleinen Teil der Beschäftigten in Deutschland, und wenn, dann dient die digitale Arbeit ihnen meist nur als Zuverdienst. Aber die für das tradierte (?) Arbeits- und Sozialrecht so problematischen Prinzipien, die man in diesen Bereichen beobachten muss, können sich durch andere Wirtschaftsbereiche fressen und immer mehr Arbeitnehmer (?) betreffen.

Bislang berufen sich die Plattformen häufig darauf, sie seien keine Arbeitgeber, sondern nur Vermittler und damit der falsche Ansprechpartner in Sachen Arbeitnehmerrechte. Und da fangen die Probleme so richtig an: Der Wissenschaftler fordert jedoch, die Anbieter stärker in die Pflicht zu nehmen: „Es hat sich herausgestellt, dass die Plattformen sowie deren Kunden am meisten von den neuen Möglichkeiten profitieren, während sie die Risiken an die Auftragnehmer und die sozialen Kosten an die Gesellschaft auslagern.“

Nur als Fußnote: Marcus Schwarzbach weist in seinem Artikel Zerstörerische Schöpfung darauf hin, dass sich das Crowdworking bereits im Entstehungsprozess verbunden hat mit einem anderen grundsätzlichen Trend, dem Outsourcing: »Im großen Stil eingeführt hat das der Versandkonzern Amazon – dort wollte man 2005 zum Weihnachtsgeschäft erstmals CDs auf seinen Webseiten anbieten. Dazu mussten Hunderttausende Cover geprüft werden. Doch kein Algorithmus konnte die Informationen so zuverlässig, schnell und billig der CD-Hülle entnehmen wie ein Mensch. Also entwickelte Amazon eine Plattform, die Menschen wie ein Computerprogramm einsetzt, um die Angaben zu digitalisieren. So entstand Amazon Mechanical Turk.«

Auch wenn alle Welt seit einiger Zeit in einer Intensität über Crowd- und Clickworker diskutiert, als seien Millionen Menschen auf diese Form der Beschäftigung angewiesen – die wirklichen Zahlen sind doch deutlich niedriger, wenn sie auch alle nur Schätzungen sind und sein können, denn das, was da passiert, wird nicht separat und repräsentativ erfasst. Sind es nun 440.000 Clickworker? Oder doch schon mehr? Und außerdem – was heißt Clickworker genau? Also ab wann ist man ein solcher? Wenn man eine Stunde pro Woche dem Trieben im Netzt nachgeht oder müssen es 10 Stunden oder gar mindestens ein halber Arbeitstag pro Arbeitstag? In einer Studie für das Bundesarbeitsministerium wurde ihre Zahl auf ein Prozent der Erwerbstätigen geschätzt, das wären 440.000 Personen. Aber das ist wie skizziert, immer eine Frage der Abgrenzung und bedeutet nicht, dass die das ausschließlich machen.

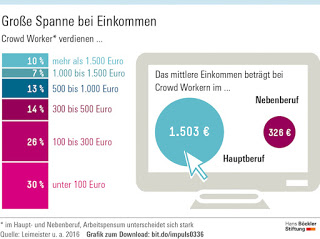

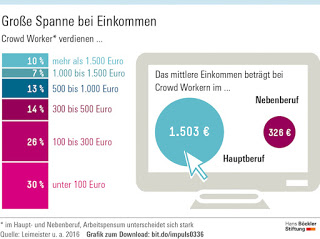

Diese Fragen sind nicht etwa theoretischer Natur, sondern sie manifestieren sich auch beispielsweise in den vorliegenden Daten über den durchschnittlichen Verdienst der Crowdworker. Denn zu bestimmen haben Jan Marco Leimeister, David Durward und Shkodran Zogaj versucht: Crowd Worker in Deutschland. Eine empirische Studie zum Arbeitsumfeld auf externen Crowdsourcing-Plattformen. HBS Study Nr. 323, Düsseldorf, Juli 2016.

Eine der größten und ältesten Plattformen ist Clickworker, ein Viertel der mehr als 700.000 Mitglieder stammt nach Angaben des Anbieters aus Deutschland. Auch auf internationalen Marktplätzen wie Freelancer, Upwork oder 99Designs sind mehrere Tausend Mitglieder aus dem deutschsprachigen Raum registriert. Bislang nutzen vor allem kleine und mittelständische Unternehmen die Dienste von Crowd Workern, aber auch Konzerne wie die Telekom. Gut die Hälfte der Befragten gibt an, dass sie zu unterschiedlichen Tageszeiten arbeiten, häufig abends oder nachts. Nur vier Prozent sind regelmäßig morgens aktiv. Die durchschnittliche Arbeitszeit beträgt knapp 14 Stunden pro Woche.

»Etwa 70 Prozent verdienen weniger als 500 Euro im Monat – nach Abzug der Gebühren der Plattformen, aber vor Steuern. Dabei handelt es sich häufig um Nebenverdienste. Insgesamt liegt das mittlere Einkommen derjenigen, die nebenberuflich als Crowd Worker tätig sind, bei 326 Euro pro Monat. Bei den Crowd Workern im Hauptberuf – dies sind rund 20 Prozent der Befragten – beträgt das mittlere Einkommen rund 1.500 Euro. Etwas mehr als die Hälfte derjenigen, die ihr Haupteinkommen aus der digitalen Erwerbsarbeit erzielen, sorgt der Studie zufolge nicht für das Alter vor«, kann man dem Beitrag Die digitalen Tagelöhner entnehmen.

Man erkennt, dass wir es mit einem überaus heterogenen Bereich zu tun haben – was in unseren komplexen arbeits- und sozialrechtlichen Systemen sofort mannigfaltige Abgrenzungsfragen provoziert.

Hinsichtlich der Frage, wie man diese Entwicklungen in den gewachsenen Sicherungssystemen irgendwie einfangen kann, wird von einem neuen Vorstoß berichtet, der aus einer Ecke kommt, an die viele sicher nicht gedacht haben: von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

Uber, Myhammer und Co. sollen Sozialabgaben zahlen, so hat Andreas Mihm seinen Artikel dazu überschrieben: »Wer einen Handwerker sucht, wird bei der Plattform Myhammer fündig, die Ferienwohnung bucht der moderne Reisende über Airbnb … Diese und andere elektronische Plattformen werden als Vermittler von Dienstleistungen und Arbeitsaufträgen bei Kunden und Anbietern beliebter. Manche Bauleute, Handwerker oder Fahrer nutzen digitale Vermittler für Zweit- oder Drittjobs, andere tummeln sich dort als vollerwerbstätige Solo-Selbständige.«

Nun fordert die Gesetzliche Unfallversicherung neue Regeln für diese Plattformen. Der Vorschlag: Wo normalerweise der Arbeitgeber die Beiträge zur Unfall-, Renten- oder Krankenversicherung abführt, soll das bald der Plattformbetreiber tun.

Da stellt sich natürlich sofort die Frage, wie das gelingen könnte. Dazu berichtet Andreas Mihm:

»Joachim Breuer, der Hauptgeschäftsführer der Unfallversicherung, verweist auf Frankreich. Dort sei zum Jahresanfang ein Gesetz in Kraft getreten, wonach die Vermieter von Wohnungen über eine Plattform oberhalb eines bestimmten Freibetrages Steuern und Beiträge an die Sozialversicherung abführen müssen. Er empfiehlt das der nächsten Bundesregierung zur Nachahmung, und zwar nicht nur für Plattformen wie Airbnb, sondern für alle Formen der Vermittlung von Arbeit über das digitale Netz. „Auch die Solo-Selbständigen und Crowdworker sollten in die gesetzliche Unfallversicherung integriert werden“, verlangt Breuer. Dazu brauche man ein Inkassomodell, das auf die Besonderheiten dieser Gruppe eingehe, zum Beispiel das französische Modell.«

Und wie funktioniert dieses Modell? »Das französische Arbeitsgesetzbuch kennt jetzt „Arbeitnehmer, die eine elektronische Vermittlungsplattform benutzen“. Für diese Leute müssen die Betreiber unabhängig vom Sitz des Betriebs steuer- und sozialrechtliche Daten erfassen, melden und Beiträge abführen.« Mihm weist sogleich darauf hin, dass es eine „spannende Frage“ sein wird, ob sich »auch im Ausland residierende Plattformbetreiber daran halten oder ob und wie sie dazu gegebenenfalls gezwungen werden können.«

Joachim Breuer, der Hauptgeschäftsführer der Unfallversicherung, wird mit den Worten zitiert, dass es »ihm nicht allein darum (gehe), dass der gewerblichen Unfallversicherung durch die Flucht aus dem Angestelltenverhältnis in die Solo-Selbständigkeit im Jahr mehr als eine Milliarde Euro Beitragseinnahmen entgingen. Selbständige sind nur freiwillig in der Unfallversicherung, während Beschäftigte automatisch abgesichert sind – bezahlt vom Arbeitgeber mit einem Prozentsatz der Lohnsumme.«

Und dann überschreiten wir den engeren Kreis dessen, was derzeit als Crowd- oder Clickworker diskutiert wird und kommen zu einer Personengruppe, die in der Sozialpolitik seit vielen Jahren die Rolle des alten Bekannten spielt: die Solo- und nicht selten auch Schein-Selbständige. Dazu Mihm: Gerade in der Baubranche, aber auch im Hotel- und Gaststättengewerbe, sei das ein großes Thema. Er zitiert Klaus-Richard Bergmann, den Hauptgeschäftsführer der Bau-Berufsgenossenschaft:

»So zähle seine Berufsgenossenschaft 518.000 Mitgliedsbetriebe, doch 285.000 von ihnen hätten überhaupt keine Beschäftigten. Sie zahlten keine Beiträge zur Unfallversicherung und seien im Falle eines Arbeitsunfalls nicht abgesichert – das übernehme die Allgemeinheit. In Berlin hat die Genossenschaft im vergangenen Jahr die Gründung von 8.000 neuen Bau- und Reinigungsbetrieben gezählt – alles Ein-Personen-Unternehmen. In der Branche sind Briefkästen in Trabantensiedlungen großer Städte bekannt, hinter denen sich gleich mehrere Dutzend Betriebe verbergen. Aus dem Maler- und Lackiergewerbe wird berichtet, dass sich die Mehrheit der Auszubildenden nach der Gesellenprüfung solo-selbständig mache. Viele Lehrbetriebe wollten dem nicht länger zusehen. „Da implodiert gerade das duale Ausbildungssystem“, weist ein Kenner auf andere Kollateralschäden der „Arbeit 4.0“ hin.

„Hochriskante Tätigkeiten in der Bauwirtschaft werden zunehmend ausgelagert“, ergänzt Bergmann. Im Abbruch- und Entsorgungsgewerbe seien drei von vier Betrieben Ein-Mann-Unternehmen. Mehr als zwei Drittel der Gerüstbauer arbeiteten „solo“, heißt es. Da fragt sich mancher aus der Branche, wie diese schwere Sicherungsarbeiten bewerkstelligten – oder ob nicht doch die Kolonne mit dem Polier weiterarbeite wie bisher, nur unter neuer arbeitsrechtlicher Fahne. Breuer beklagt, dass sich ein „grauer Arbeitsmarkt“ entwickle, der sich der Arbeitsschutzkontrolle und Präventionsangeboten entziehe, auf dem die Standards für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit „keine Rolle spielen“. Gerade in der Baubranche, wo Unfallzahlen höher ausfallen als anderswo, könne das die Zahl der Arbeitsunfälle nach oben treiben.«

Die Reaktion auf diese Forderung lies nicht lange auf sich warten: Myhammer wehrt sich gegen Sozialversicherungspflicht, berichtet Dietrich Creutzburg:

»Claudia Frese, Vorstandschefin von Myhammer, zeigte sich auf Anfrage vor allem irritiert darüber, wie in der Debatte über die Plattformökonomie „völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle in einen Topf geworfen werden“. Einerseits gebe es Plattformen, die den Preis der vermittelten Leistung bestimmten und auch selbst Vertragspartner des Endkunden würden. Das gilt etwa für Uber; mit entsprechend geringeren Freiheitsgraden für die Fahrer. Andere hingegen beschränkten sich auf die Vermittlung einer Vertragsbeziehung zwischen Anbieter und Kunden – so auch Myhammer. Wie in diesem Fall aber der Vermittler mit Sozialabgaben belegt werden könne, sei schleierhaft, urteilt Frese. Eine Bemessungsgrundlage könne dann ja wohl allenfalls die Mitgliedsgebühr sein, die Myhammer von den Handwerkern erhebe.«

Man kann bereits an dieser Stelle erkennen, dass wir mit echten Herausforderungen konfrontiert werden, was die Abgrenzung und vor allem das sozialpolitische Einfangen dieser überaus heterogenen Personengruppe angeht.

Dem stelle sich seit geraumer Zeit natürlich auch die Rechtswissenschaftler. Hierzu dieser Sammelband, den das Hugo Sinzheimer Institut für Arbeitsrecht (HSI) veröffentlicht hat:

Bernd Waas / Wilma B. Liebman / Andrew Lyubarsky / Katsutoshi Kezuka (2017): Crowdwork – A Comparative Law Perspective. HSI-Schriftenreihe 22, Frankfurt am Main 2017

In einer Zusammenfassung dieses Sammelbandes finden wir die folgenden Hinweise: Das erste nicht wirklich überraschende Ergebnis: Die Studie kommt zu dem »Ergebnis, dass es nicht den Status für den Crowdworker gibt. Es muss vielmehr je nach Gestaltung des Einzelfalls geprüft werden, ob ein Arbeitsverhältnis oder Selbstständigkeit vorliegt. Meistens werden Crowdworker keine Arbeitnehmer sein. Wo sie als Arbeitnehmer anzusehen sind, stellt sich die Folgefrage, wer eigentlich der Arbeitgeber ist. Die Überlegungen reichen hier über einen gemeinsamen Arbeitgeber (joint employer) aus Plattform und Auftraggeber, über ein sogenanntes „indirektes Arbeitsverhältnis“ zum Auftraggeber bis hin zur Einordnung der Crowdworker als „arbeitnehmerähnliche Personen“ – einer Kategorie zwischen Arbeitnehmern und Selbstständigen für Personen, die einem Arbeitnehmer vergleichbar schutzbedürftig sind und auf die ein Teil des Arbeitsrechts angewendet wird. In den überwiegenden Fällen, in denen Crowdworker nicht über das Arbeitsrecht geschützt werden, sind sie dennoch nicht vollkommen schutzlos. Die Vertragsklauseln zwischen Plattform und Crowdworker müssen in Deutschland den rechtlichen Anforderungen an Allgemeine Geschäftsbedingungen genügen … Während in Deutschland die Allgemeinen Geschäftsbedingungen überwiegend eher fair gestaltet sind, lässt sich dies insbesodere für die USA nicht behaupten. Hier sind sie oft äußerst einseitig und benachteiligen Crowdworker massiv.«

Und was folgt daraus? Welche neuen Wege werden beschritten?

»Die Reformüberlegungen umfassen beispielsweise eine Anpassung des Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbegriffs, der neue Arbeitsformen wie Crowdwork berücksichtigt. In Deutschland und Japan werden zudem Überlegungen angestellt, Teile des Arbeitsrechts auf Solo-Selbstständige auszuweiten. In den U.S.A. wird die Einführung einer Kategorie zwischen Arbeitnehmern und Selbstständigen debattiert. Die Dreiecksbeziehung zwischen Plattformen, Crowdworkern und Unternehmen weist zudem Ähnlichkeiten zum Geschäftsmo-dell der Leiharbeit auf. Deshalb ist eine weitere Überlegung, das Recht zur Regulierung der Leiharbeit auf die Plattformökonomie auszuweiten oder vergleichbares Recht zu schaffen.«

In dem Band wird ein auf den ersten Blick anachronistisch daherkommender Vorschlag gemacht: Man könne versuchen, an der besonderen Figur des Heimarbeiters anzudocken:

»Besondere Beachtung sollte nach Auffassung der Autoren auch dem heutzutage fast vergessenen Recht der Heimarbeit geschenkt werden, die in allen untersuchten Staaten reguliert ist. Das Heimarbeit-basierte Outsourcing ähnelt den Tätigkeiten von Crowdworkern. In den U.S.A. wird gesetzlich vermutet, dass Industrie-Heimarbeiter Arbeitnehmer ihrer Auftraggeber sind und keine selbstständigen Vertragspartner. Denkbar wäre, ein analoges Schutzrecht für Crowdworker im Verhältnis zu den Plattformen zu schaffen, z. B. um die Zahlung von Mindestlohn sicherzustellen. Auch in Japan wird diskutiert, Crowdworkern den Zugang zum Mindestlohn für Heimarbeiter zu eröffnen. Das deutsche Heimarbeitsgesetz verschafft den so Beschäftigten eine ganze Reihe von Schutzvorschriften. Es misst Gewerkschaften und Vereinigungen der Auftraggeber zudem eine bedeutende Rolle bei der Überwachung der gesetzlichen Vorgaben bei und gibt die Möglichkeit, die Arbeitsbedingungen durch Tarifverträge zu regeln.«

Man kann unschwer erkennen – auch, wenn es bereits erste Gehversuche gibt hinsichtlich der Frage nach der sozialen Sicherung – der Weg wird noch lang und dornig werden.