Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) liegt im Süden von Nürnberg in einem mächtigen Gebäudekomplex, der früher als SS-Kaserne diente (Südkaserne). Vom „Einfallstor des Reichsparteitagsgeländes“ zu einem Ort, an dem Flüchtlingen Schutz vor Verfolgung gewährt und Migranten bei der Integration in unserer Gesellschaft unterstützt werden sollen – was für eine Entwicklungsgeschichte. Und das BAMF steht seit dem vergangenen Jahr im Blickpunkt einer teilweise hysterischen Öffentlichkeit, nach Jahren, die man verglichen mit den aktuellen Ereignissen als Dornröschenschlaf bezeichnen könnte. Jahre, in denen sich das übliche Prozedere und die damit verbundene Kultur einer bürokratischen Institution entwickelt und verfestigt hat, die ihren eigenen Lauf der Dinge gleichsam in ein Betonbett gegossen hat und darin auch irgendwie funktionierte. Bis so viele kamen. Und man nicht nur in die Außergewöhnlichkeit der von keinem vorher auch nur vorstellbaren Zahl an Menschen, die im vergangenen Jahr tagtäglich nach Deutschland kamen, geworfen wurde, sondern in dem die gewachsene Institution von einem Moment auf den anderen zu einer höchst politischen Einrichtung wurde, die zu funktionieren hat in dem Koordinatensystem derer in Berlin, die teilweise an bzw. jenseits der Grenze zur Panik agieren angesichts der massiven Verunsicherung der Gesellschaft.

Das hatte Folgen, substanzielle Folgen. Was die Führung der Behörde angeht, was die Art und Weise der Arbeit angeht (und die Inhalte des Tuns). Mithin die Kultur der Institution. Und die wird gerade einem vollständigen Transformationsversuch unterworfen, für den nach außen ein Name steht: Frank-Jürgen Weise, der das BAMF in Personalunion zu seiner Leitungstätigkeit bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) übertragen bekommen hat. Aber über ihn als sichtbaren Protagonisten hinaus steht dahinter eine für manche dringend notwendige und segensreiche „Modernisierung“ eines verstaubten Bürokratenladens, für andere hingegen wird die betriebswirtschaftliche Zurichtung einer Behörde und eine damit einhergehende Deformation ihrer eigentlichen Inhalte erkennbar, bei denen es um nichts weniger als die Gewährleistung der Umsetzung eines Grundrechts geht.

Wir sprechen von einer Behörde, die umständehalber in einen überdimensionierten Wachstumsprozess gezwungen wurde: Bis in das vergangene Jahr beschäftigte die Behörde knapp 2.600 Mitarbeiter, am Ende des Ausbaus sollen es 7.300 sein. Im Mai 2016 wurde von 6.700 Mitarbeitern berichtet. Wobei man aufpassen muss: Ursprünglich war geplant, die neuen Mitarbeiter fest einzustellen, stattdessen gibt es jetzt aber viel Personal, das aus anderen Behörden, zum Beispiel von der Post oder der Bahn, abgeordnet wurde.

Das allein wäre schon für jedes normale Unternehmen ein gewaltiger Kraftakt, der nicht ohne massive Probleme ablaufen würde. Und es geht hier um eine Behörde mit ihren Besonderheiten, die nicht nur, aber eben auch damit zu tun haben, dass es gerade nicht um die Optimierung oder Effizienzsteigerung bei der Verteilung von Paketen oder der Beschleunigung von Tötungsprozessen in Schlachthöfen geht, sondern um die Frage, ob einem Menschen Asyl gewährt wird oder nicht, ob jemand geduldet werden muss, weil die eigentlich anstehende „Rückführung“ möglicherweise den Tod für den Betroffenen bedeuten könnte. Oder weil das Herkunftsland ihn nicht (mehr) haben will.

Und das BAMF ist eingeklemmt in einen letztendlich nicht auflösbaren Widerspruch zwischen Masse und Einzelfall. Die notwendigerweise (eigentlich) gegebene Orientierung auf das Individuum mit seiner Geschichte und den im Regelfall nur in formalen Bruchstücken (wenn überhaupt) vorliegenden Identitäten bedingen etwas, was der Todfeind aller industriellen, auf einen Standard normierten Hochleistungsprozesse per se ist: einen erheblichen Zeitbedarf bei der Abklärung der fragmentierten Existenz und ihrer (Nicht-)Ansprüche, die Möglichkeit einer fundierten Prüfung der Umstände, die ausführliche Begründung der Entscheidung, die Gewährleistung eines rechtsstaatlich garantierten Überprüfungsanspruchs des für die Betroffenen existenziellen Urteils.

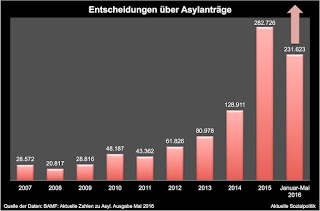

Dabei steht die Entscheidung über einen Asylantrag am Ende einer längeren Kette. Und erst einmal mussten die Menschen, die gekommen sind, registriert und verteilt werden. Nach einer mehr oder weniger langen Zeit haben sie dann die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, dessen Bearbeitung mal schnell vonstatten geht, teilweise aber immer noch Monate andauert. Und angesichts des enormen Staus, der sich im vergangenen Jahr gebildet hat, sind dann solche Meldungen nicht überraschend: »Deutlich weniger Flüchtlinge kommen nach Deutschland, aber die Schlüsselbehörde Bamf steht weiter unter Druck. Der Berg der Asylanträge wächst«, so Anna Reimann in ihrem Artikel Das BAMF bleibt im Stress aus dem Mai 2016. Auf der einen Seite steigt die Zahl der entschiedenen Asylanträge erheblich an, was man der Abbildung entnehmen kann. Allein in den ersten fünf Monaten sind fast so viele Asylanträge entschieden worden wie im ganzen Jahr 2015. Aber auch der Berg der noch nicht entschiedenen Verfahren wächst weiter. Laut BAMF liegt das daran, dass derzeit viele Flüchtlinge, die schon länger im Land sind, erstmals die Möglichkeit haben, ihren Antrag zu stellen. Anfang 2015 waren es 300.000 bis 400.000 Menschen, die noch keinen Asylantrag stellen konnten. Die müssen jetzt alle abgearbeitet werden.

Auf der anderen Seite geht der BAMF-Chef Weise hausieren mit einer frohen Botschaft, dass es gelungen sei, neu ankommende Flüchtlinge innerhalb von 48 Stunden, spätestens nach einer Woche zu bescheiden. Aber wie immer muss man genau hinschauen: Wer in einem der speziellen Ankunftszentren seinen Asylantrag stelle, müsse nur 48 Stunden bis sieben Tage bis zu einer Entscheidung warten, wird Weise zitiert. Das gelte für Menschen, bei denen aufgrund ihrer Herkunft entweder eine Ablehnung zu erwarten ist (West-Balkanländer) oder für solche Nationalitäten, die fast immer einen positiven Bescheid bekommen, zum Beispiel Syrer. Kompliziertere Fälle dauerten aber länger.

Aber dass die Politik Frank-Jürgen Weise beauftragt hat, ein echtes Problem zu lösen, koste es was es wolle, das kann man auch an solchen Zitaten ablesen, die in Berlin sicher mit großer Erleichterung aufgenommen worden sind:

„Ich bin mir ganz sicher, dass wir die Aufträge, die wir politisch bekommen haben, bis Ende des Jahres erledigen … Jetzt beginnt die Abarbeitung. Wenn ich rechne, dass jeder Entscheider zwei Entscheidungen pro Tag macht, ist das Ende des Jahres alles bearbeitet.“ Dies sei die erklärte Aufgabenstellung der Politik an ihn gewesen: Dass „der Rückstand nicht ins Wahljahr getragen wird“. (Quelle: Stau bei Asylanträgen soll bis Ende 2016 bewältigt sein).

Und offensichtlich verfügt Frank-Jürgen Weise über eine ganz hervorragende PR-Abteilung, deren Auftrag darin besteht, den Nimbus des unerschütterlichen Modernisierers der öffentlichen Verwaltung zu festigen und an einer ganz besonderen Legendenbildung zu arbeiten. Die Story ist simpel und damit in der Medienlandschaft eingängig: Weise habe die alte, verkrustete Bundesanstalt für Arbeit (BA) zu einem modernen, effizient arbeitenden Dienstleistungsunternehmen umgebaut. Eine Heldentat. Und deshalb habe man ihm auch das BAMF in die Hände gelegt, damit er das zweite Wunder von Nürnberg bewirken kann.

Um dieses Bild zu konservieren und vor allem im Bewusstsein publizistischer Multiplikatoren fest zu verankern wurden in den vergangenen Wochen zahlreiche, teilweise an Hofberichterstattung erinnernde Reportagen über den Verwaltungsmodernisierungsfrontkämpfer Weise erfolgreich platziert.

Als ein den Anhänger professioneller Distanz im Journalismus irritierendes Beispiel sei hier auf das Porträt des Frank-Jürgen Weise verwiesen, das Tilman Gerwien unter der bezeichnenden Überschrift Von einem, der auszog, das Bürokratiemonster zu besiegen gestellt hat. Und damit klar ist, wohin die Reise geht, wird gleich nachgeschoben: »Er hat keine Zeit für Palaver, seine Mitarbeiter müssen auf Konferenzen stehen: Frank-Jürgen Weise will aus dem schwerfälligen Bundesamt für Migration eine moderne Behörde machen.« Man führe sich nur den folgenden Passus gleich am Anfang des Artikels zu Gemüte:

„Tempo, Tempo, Tempo! „Sie können jetzt noch ein paar wichtige Punkte aus Ihrer Arbeit vorstellen, wir haben dafür noch drei Minuten“, sagt Frank-Jürgen Weise und lächelt aufmunternd dem Referatsleiter zu, der in seinem Stuhl kauert. Drei Minuten für die Themen „Resettlement, Humanitäre Aufnahme, Relocation“, drei Minuten für Themen, die ein ganzes Beamtenleben ausfüllen können. Auf der Stirn des Zuständigen bilden sich kleine Schweißperlen. Er hebt an zu ein paar allgemeinen Ausführungen. Weise unterbricht: „Okay, ich hab’s schon verstanden.“ Wegtreten, der Nächste, bitte!

So beginnt eine Lobhudelei, die sich durch den ganzen Artikel zieht und zugleich tiefe Einblicke in die Begeisterungsfähigkeit des Journalisten offenbart. Natürlich darf auch hier die unhinterfragte Behauptung, die BA sei jetzt modern und funktioniere gut (was auf eine totale Ignoranz der vielen auch sehr kritischen Wortmeldungen zum Zustand der Arbeitsagenturen und vor allem der Jobcenter schließen lässt), nicht fehlen: »Weise ist Fallschirmjäger, Oberst der Reserve, er weiß sich durchzusetzen. Und er hat Managementerfahrung, in den 90er Jahren führte er einen Logistikbetrieb für die Autoindustrie. Mit dieser Doppelqualifikation hat er die einstmals träge Arbeitsverwaltung in den vergangenen Jahren erfolgreich zum modernen Jobvermittler umorganisiert.«

Ex-Soldat und Manager aus der Welt der Privatwirtschaft ist offensichtlich eine doppelte, per se für sich sprechende Qualifikation für die Leitung einer Behörde, die eine ganz zentrale Einrichtung des Sozialstaats ist und mithin nicht als frei schwebendes Versicherungsunternehmen fungieren kann und darf, sondern Sozialgesetze umzusetzen hat.

Aber Tilman Gerwien berauscht sich zunehmend an seiner eigenen Beschreibung: »Weise ist eine Zumutung für das BAMF. Einer, der seine ersten Mails an Mitarbeiter gern um 5.20 Uhr verschickt und die letzten um 22.30 Uhr. Einer, der Sätze sagt wie: „Was ich nicht leiden kann, sind Low-Performer, die hier rumsitzen im öffentlichen Dienst und nicht ihren Job machen.“« Der Weise zeigt es den Low-Performern, den Sesselpupsern im Amt.

Weises betriebswirtschaftliche Sicht auf die Welt wird in dem folgenden Passus aus dem Artikel besonders deutlich erkennbar:

»Weise (bleibt) bei seiner Vorgabe: 20 Anhörungen von Asylbewerbern muss jeder Beamte pro Woche erledigen. Was jetzt liegen bleibt, muss später aufgeholt werden. „Wir sind in der Produktivität der Anhörungen noch nicht gut genug“, stellt ein Abteilungsleiter fest. „Wir müssen die Außenstellen trimmen, die Schlagzahl erhöhen.“ Weise spricht von „integriertem Flüchtlingsmanagement“ , von „Buchungssystemen“ , von „Track and Trace“, was eigentlich ein Begriff aus der Logistik ist und so viel heißt wie „Sendungsverfolgung“; die systematische Erfassung, wo sich bestimmte Waren zu welchem Zeitpunkt in der Lieferkette befinden.«

Flüchtlinge und Asylverfahren als logistisches Problem einer fragmentierten und zu optimierenden Lieferkette? So kann man das sehen. Muss man aber nicht.

Wie extrem einseitig der Hofberichterstatter Gerwien ist, kann man dem folgenden Zitat entnehmen:

»Weise und das BAMF, das ist ein permanenter „clash of cultures“ , ein Zusammenprall der Kulturen. Hier der auf gnadenlose Effizienz und Disziplin getrimmte Manager-Offizier. Dort die behäbige Großbehörde, die in ihrer Ruhe nicht gestört werden will.«

Bei solchen in Stein gemeißelten Feststellungen kann man doch gar nicht anders, als sich auf die Seite des Helden zu schlagen, der die behäbigen Beamten – kennen wir sie nicht alle? – in Rage versetzt. Der muss irgendwie Recht haben.

Aber um was geht es genau? Weise will laut Gerwien »schnell weitere Einstellungen, aber der Personalrat fordert langwierige interne Ausschreibungen für jede Stelle. „So was habe ich noch nicht erlebt, wie Leute bei einem Verfahren bleiben, das absolut nicht lebenstauglich ist“, sagt Weise. Seine Ansage: Zügig neue Leute holen, auch gegen den Widerstand der Arbeitnehmervertreter. „Wir entscheiden das jetzt. Notfalls haben wir dann eben die nächste Klage.“«

Da kommt es wieder durch, das fortlaufende Motiv eines bewundernswerten Kampfes gegen die verstaubten Strukturen einer tradierten Verwaltungskultur, die sich scheut, den neuen und modernen Anforderungen gerecht zu werden. Oder gibt es vielleicht eine andere Erzählung, die sich weniger pathetisch anhört?

Die gibt es. Bleiben wir bei den Einstellungen. Die andere Seite der Geschichte finden wir beispielsweise in dem Artikel So läuft das eben beim BAMF von Kersten Augustin. Die Kurzfassung: »Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stellte Hunderte neue Mitarbeiter ein. Viele wurden nach drei Wochen Schulung wieder entlassen.«

Es geht dabei um Leute, die sich beim BAMF beworben haben auf Stellen als „Anhörer“ (Sachbearbeiter im Asylverfahren, die den Flüchtling zu seinen Asylgründen befragen) und die – per Mail – eine Zusage bekommen haben. Ohne ein Bewerbungsgespräch.

Die Arbeit der neu eingestellten Mitarbeiter beginnt mit einer dreiwöchigen Schulung. »Früher habe man neues Personal ein halbes Jahr lang geschult, erzählt ihnen einer der Ausbilder. Grund für die kurze Ausbildungszeit sei der aktuelle „Ausnahmezustand“ wegen der vielen unbearbeiteten Asylanträge. „So läuft das eben beim Bamf“, erklärt er.«

Am Ende der Schulung dann die Überraschung. Jedem zweiten im Kurs wird gekündigt. Einige klagen nun gegen das BAMF.

»Auch der Personalrat kritisiert die neue Einstellungspraxis ohne Bewerbungsgespräch, er wurde bei den Einstellungen seit Anfang des Jahres nicht mehr beteiligt. Schon Anfang März war von 750 Fällen die Rede … Gegen diese Praxis hatte der Personalrat geklagt. Am Dienstag dieser Woche haben Vertreter des Bamf vor Gericht nun Fehler eingeräumt. In Hunderten Fällen seien die Mitbestimmungsrechte des Personalrats missachtet worden. In Zukunft soll der Personalrat wieder beteiligt werden.«

Man muss wissen: Jahrelang hat man Einstellungen beim BAMF kein zusätzliches Personal eingestellt, selbst im vergangenen Jahr noch, als längst klar war, wie sich die Arbeitsbelastung entwickeln wird. Und dann musste alles ganz schnell gehen. »Im vergangenen Herbst wurde die Bundesbehörde von der Unternehmensberatung McKinsey beraten, jetzt werden offenbar neue Wege ausprobiert.« Und hier ist sie wieder, die enge, sehr enge Verbindung zwischen Frank-Jürgen Weise und den Unternehmensberatern. Die schon bei der BA für einige Verirrungen gesorgt haben, um das mal höflich auszudrücken.

Nun könnte man das abtun als Berichte über einzelne Mitarbeiter, die nicht zum Zuge gekommen sind, die ihren Frust loswerden wollen durch eine schlechte Publicity für das BAMF. Aber da liegt wohl deutlich mehr im Argen, wenn man beispielsweise diesen Bericht zur Kenntnis nimmt: Mitarbeiter kritisieren „gruselige“ Zustände im Asylamt, so die „Nürnberger Nachrichten“.

Der örtliche Personalratsvorsitzende, Gernot Hüter, hat „fabrikmäßige Fließbandanhörungen“ und „Schmalspurausbildungen“ neuer Entscheider kritisiert. Es komme nicht nur darauf an, Entscheidungen schnellstmöglich zu treffen, sondern auch inhaltlich richtig, so Hüter.

„Bald sind wir ein Heer von Dilettanten“, heißt es in einer Mail, in einer anderen wird kritisiert, dass an vielen verantwortlichen Positionen Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit (BA) eingesetzt würden, die „keine Ahnung vom Asylverfahren und seinen Erfordernissen“ hätten.

Und Gernot Hüter vom Personalrat wird noch deutlicher und das sollte man sich merken:

»Er habe sich nie vorstellen können, dass eine deutsche Behörde „wissentlich und willentlich“ gegen Gesetze verstoße, „nur weil es die Leitung scheinbar für betriebswirtschaftlich sinnvoll erachtet. Das ist wahrhaft gruselig“.«

Bereits im Januar 2016 gab es im Deutschlandfunk eine Hintergrund-Sendung unter der Überschrift Im Crashkurs zum Asylentscheider. In diesem Beitrag ging es nicht nur um den Aspekt der Schnellausbildung, sondern immer auch um die, die auf der anderen Seite der Schreibtische sitzen müssen, also die betroffenen Asylantragsteller. Das ist ein Aspekt, der in den inszeniert wirkenden Berichten über die oberste Heeresleitung so gut wie nie auftaucht.

Es geht dabei nicht nur um den formal erscheinenden Aspekt, dass wir bei Asylfragen über eine verfassungsrechtlich normiertes Grundrecht reden, mit dem man sorgsam umgehen muss, was immer auch bedeutet, dass die auf der anderen Seite des Schreibtisches ein faires Verfahren bekommen und berücksichtigt werden muss, dass viele von diesen Menschen in einer Ausnahmesituation leben.

Ein faires Verfahren bekommen – das klingt abstrakt und kann doch durchaus sehr konkret werden. Dazu ein Beispiel: Bamf soll Asylverfahren in Berlin bewusst erschweren, berichtet der Tagesspiegel:

»Der Flüchtlingsrat Berlin hat dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) vorgeworfen, Einladungen zu Asylanhörungen systematisch zu spät zu verschicken. Der gemeinnützige Verein schreibt auf Facebook, das Bamf würde die Briefe so absenden, dass Asylbewerber keine Chance hätten, zum angegebenen Termin zu erscheinen … Manche Briefe seien zwar auf vier bis sieben Tage vor der Anhörung datiert – die Zustellung erfolgte aber erst am Tag der Anhörung oder sogar danach. „Inzwischen könnte der Eindruck entstehen, dass die Asylbewerber bewusst um ihren Anhörungstermin gebracht werden“, heißt es weiter … Das Bamf hat die Vorwürfe des Flüchtlingsrates bisher nicht zurückgewiesen: Sprecherin Andrea Brinkmann kündigte eine Überprüfung an.«

Berlin halt wieder, wird der eine oder andere einwerfen, da geht ja nun wirklich fast alles schief. Wie wäre es dann damit: Bamf-Experten entsetzt über mangelhafte Qualitätskontrolle:

»Fachleute des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) kritisieren … in einem internen Papier die mangelhafte Qualitätssicherung der Asylverfahren. Im vergangenen Jahr habe das hierfür zuständige Referat bei gerade mal ein Prozent der 282.700 Asylentscheidungen stichprobenartig überprüfen können, ob die jeweilige Entscheidung korrekt war … Die Beschleunigung der Verfahren und die große Zahl neuer, unerfahrener Mitarbeiter in der Behörde könnten nun zu einer „signifikanten Ausweitung“ von Problemen führen. Um nicht zu einer reinen „Alibifunktion“ zu verkommen, müsse die Qualitätssicherung dringend aufgestockt und verbessert werden.«

Aber was sind das schon für Probleme, wenn man mit dem großen Ganzen befasst ist und einen Auftrag der Politik zu erfüllen hat. Insofern folgen auch andere Berichte und Interviews mit Frank-Jürgen Weise der faktischen Dramaturgie, einem sich aufopfernden Manager zu huldigen – ob nun offen fasziniert wie in der Eloge des Tilman Gerwien oder etwas subtiler, aber nicht weniger wirksam. „Ich habe einen Auftrag zu erfüllen“, so hat ZEIT ONLINE ein Interview überschrieben, das sich der Frage widmet: Was bewegt Frank-Jürgen Weise.

Und im SPIEGEL (Heft 23/2016) erschien ein Artikel unter der Überschrift Amt und Würde: »Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge … wird … zur Hochleistungsbehörde umgebaut.«

Hochleistungsbehörde – wer kann etwas dagegen haben? Hört sich doch gut an. Aber am Ende des Beitrags findet man durchaus auch nachdenklich stimmende Untertöne:

Mit Blick auf die Mitarbeiter, die schon da waren, als Weise und seine betriebswirtschaftlich fokussierte Prätorianergarde das Schiff übernommen haben, wird darauf hingewiesen, dass man hier auf den Versuch, im öffentlichen Dienst das Denken nach Zahlen einzuführen, besonders kritisch reagiere. Wer hier arbeitet, der hat einmal genau hier arbeiten wollen. Beim BAMF. Nicht bei einer Baumarktkette und auch nicht bei einem Logistik-Unternehmen.

Es gehe, so die beiden Autoren Alexander Smoltczyk und Wolf Weidmann-Schmidt, um ein

»… Amt, das vom Weltgeschehen auf offene See getrieben wurde, mitsamt dem Gepäck von Zuständigkeiten und Standards, und das jetzt damit hadert, was an Bord bleiben kann und was nicht.

An der Spitze ein Offizier der Reserve, der bei der Kanzlerin im Wort steht, und unter ihm eine altgediente Mannschaft, die Kurs halten will. Überstunden machen sie alle.

Eine Behörde, die in einer alten SS-Kaserne untergebracht wurde und in der Mitarbeiter nach Dienstschluss noch in der Suppenküche aushelfen.«