Überall wird man in den Medien mit Digitalisierung oder Arbeit 4.0 konfrontiert – bei den einen als apokalyptisch daherkommende Version der „Uns geht mal wieder die Arbeit aus“-Vorhersagen, bei anderen als eher als eine Verheißung auf ein interessanteres und anspruchsvolleres Arbeitsleben, in dem wir von den niederen Tätigkeiten befreit werden.

Und nun haben sich Wissenschaftler mit der Zukunft der Arbeit im Büro beschäftigt. Und was haben sie gefunden? Der Büroalltag von Millionen Menschen ist dabei, sich komplett zu verändern. Immer mehr Unternehmen messen die Leistung ihrer Mitarbeiter und standardisieren jede Tätigkeit – der Effizenz wegen. Was der Einzelne leistet, wird genau nachvollziehbar – und endet für viele Arbeitnehmer in großem Stress. So zumindest die Zusammenfassung einiger Befunde in dem Artikel Der Büroalltag wird zur Akkordarbeit von Alexander Hagelüken. „Es wurde irgendwie ein Dauerstress“, zitiert er einen Software-Entwickler über seine Arbeit. „Alle vier Wochen muss was gezeigt werden und man hat immer diese Deadline.“ Früher dagegen sei es nur einmal am Ende der Entwicklung einer Software richtig stressig geworden – „und dann war es gut“. Effizienzkonzepte aus der Industrie krempeln die Tätigkeit der Kopfarbeiter um. Ihr Job wird schneller, messbarer – und im Zweifel anstrengender. Aber die Wissenschaftler sind offensichtlich nicht einseitig auf die dunkle Seite der Medaille fixiert, folgt man diesem Bericht über die Studie: Neue digitale Arbeitsorganisation im Büro zwischen „Empowerment“ und „digitalem Fließband“: »Einerseits droht unter den Stichworten „lean“ und „agil“ die Organisation von Kopfarbeit an einem „digitalen Fließband“, andererseits zeichnen sich neue Möglichkeiten für mehr Selbstbestimmung und ein „Empowerment“ der Beschäftigten ab.«

Wenn der Büromensch bisher morgens in die Firma kam, bestimmte er oft selbst, wie er seine Tätigkeit erledigte. Für einen Austausch mit Kollegen war ebenso Zeit wie für Beschleunigung oder Verringerung des Tempos oder Gedanken über Innovationen. Nun wird die Arbeit immer häufiger zum Akkord wie in der Fabrik – bei dem das Tempo vorgegeben (und womöglich einfach erhöht) wird, die Leistung messbar ist und der Büromensch kaum Einfluss hat, so Alexander Hagelüken in seinem Artikel.

»Vorreiter sind Softwarefirmen, die Produkte früher in langjährigen Laufzeiten entwickelten. Inzwischen zerlegen sie das in einzelne Teile von zwei bis vier Wochen. So entsteht der Dauerstress, von dem der Entwickler spricht, der alle paar Wochen eine Deadline schaffen muss. Gleichzeitig wird der Stand der Arbeit durch digitale Technologie jeden Tag offengelegt – was der Einzelne macht, ist genau feststellbar.

Diese Transparenz zerstört den Schleier, hinter dem Experten bisher werkelten, und ermöglicht scharfe Leistungsvorgaben. Die Taktung der Arbeit verhindert jeden persönlichen Rhythmus.«

Die betriebswirtschaftliche Logik hinter dieser Entwicklung ist relativ simpel: »Die Übertragung schlanker Produktion aus den Fabriken auf die Büros, wobei jeder Schritt ständig hinterfragt und optimiert wird. Und das Konzept der Agilität: Schneller, innovativer und immer auf sich rasch wandelnde Weltmärkte reaktionsbereit zu sein.« Fragt sich nur, ob und wenn ja, wie lange die Leute das mitmachen bzw. durchhalten.

Im Original findet man die Studie hier:

Andreas Boes, Tobias Kämpf, Barbara Langes und Thomas Lühr (2016): „Lean“ und „agil“ im Büro. Neue Formen der Organisation von Kopfarbeit in der digitalen Transformation. Working Paper Forschungsförderung Nr. 23, Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung, Oktober 2016

Die Hans-Böckler-Stiftung berichtet in ihrer Zusammenfassung der Studie: »Der Wandel macht auch vor den Verwaltungsbereichen nicht Halt. Die Arbeit in den Personal- und Finanzabteilungen oder im Vertrieb werde „immer standardisierter und prozessorientierter“ … Der konkrete Arbeitsgegenstand, zum Beispiel eine Reisekostenabrechnung oder eine Bestellung, wird hier digitalisiert und in den „Workflow“ eingespeist; so genannte Ticket-Systeme versorgen den Einzelnen, „wie an einem Fließband“, kontinuierlich mit Aufträgen. Komplementär dazu werden auch hier einzelne Elemente der GPS auf die Büros übertragen. Insbesondere das „Shopfloor-Management“ und Kennzahlen sorgen für einen transparenten Arbeitsprozess in den Angestelltenbereichen.«

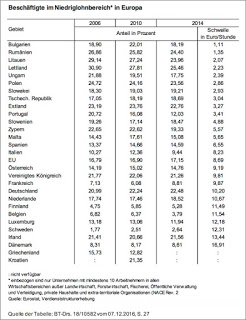

Und Hagelüken berichtet aus der Studie: »Die Leistungsmessung reicht von der Aufzeichnung der Bewegungen der PC-Maus in Callcentern oder der Bearbeitungszeiten von Tickets im IT-Support bis zur Überprüfung der Herzfrequenz des Mitarbeiters. Die Standardisierung kostet Jobs: „In einem unserer Fallunternehmen wurde die Verschwendung in der Verwaltung auf 30 Prozent beziffert und dies zum Anlass für umfangreiche Rationalisierungen genommen“, heißt es in der Studie. Servicecenter würden im internen Sprachgebrauch als Fabriken bezeichnet und oft in Niedriglohnländer verlagert.«

Das ist keine neue oder erst bevorstehende Entwicklung, sondern man kann diese Verlagerung schon seit Jahren beobachten. Lufthansa will 1100 Stellen in ausländische Service-Center verlagern, könnt man beispielsweise am 26.1.2012 der FAZ entnehmen: »Die bereits mit Finanzprozessen befassten Servicezentren der Lufthansa befinden sich in Krakau, Bangkok und Mexiko. Ihre Arbeit soll auf Tätigkeiten im Einkauf und Personalwesen ausgeweitet werden. Schon bislang werden beispielsweise Dienstreisen der Lufthanseaten über die Zentren in Bangkok und Mexiko abgerechnet.« Und die Unternehmensberater bespielen dieses Feld seit Jahren. Nur als ein Beispiel von vielen sei hier PricewaterhouseCoopers (pwc) zitiert: »Prozesse automatisieren und standardisieren, Kosten reduzieren, Qualität verbessern. Das sind häufig die Gründe für Unternehmen, ihr Finanz- und Rechnungswesen in Shared Service Center zu verlagern … Die größten Einsparungen erreichen Unternehmen mit Shared Service Centern im Asien-Pazifik-Raum und in Osteuropa. Das zeigt die PwC-Studie „Shared service centres – the 2nd generation“.« Auch aus der Schweiz werden diese Entwicklungen berichtet: Auch Büroangestellte konkurrieren nun mit Polen, so die Neue Zürcher Zeitung am 10.08.2015: »Credit Suisse und UBS verlegen Bürostellen nach Polen und Indien, Lafarge-Holcim in die Slowakei, eine Flugzeug-Wartungsfirma nach Serbien: Nach der Fabrikarbeit wandern jetzt auch Bürotätigkeiten aus der Schweiz ab.« Der Artikel berichtet über ein Beispiel aus Polen: »Wroclaw ist zwar kein Finanzzentrum, und doch dürfte die Credit Suisse einer der grössten Arbeitgeber in der polnischen Stadt sein. 3600 Personen beschäftigt die Bank dort in ihrem «Center of Excellence», mehr als viermal so viel wie vor drei Jahren. Die Angestellten erledigen für verschiedene Geschäftseinheiten unterschiedliche Büroarbeiten in den Bereichen Zahlungsverkehr, IT, Personalwesen, Buchhaltung und Publikationen. Es handelt sich also nicht um ein blosses Callcenter, wie man das auf den ersten Blick erwarten würde. 70% der Angestellten des Hubs, der betriebswirtschaftlich betrachtet ein sogenanntes Shared-Service-Center ist, besitzen einen Hochschulabschluss.«

Aber auch die Diskussion über die mehr als fragwürdige Entwicklung der Büroarbeit und der Bedingungen, unter denen die Büromenschen ihrem Tagwerk nachgehen müssen, ist nicht neu und wird seit Jahren geführt. Vgl. beispielsweise mit Blick auf die Büroarbeit schon den Blog-Beitrag Von „Work hard. Have fun. Make history“ bei Amazon zur Proletarisierung der Büroarbeit in geistigen Legebatterien. Streifzüge durch die „moderne“ Arbeitswelt vom 23. November 2013.

Die Vorstellung von die vielen Jobs für die mit den weißen Kragen, die in klimatisierten Büros arbeiten dürfen, auf deren Work-Life-Balance Rücksicht genommen wird, denen man PE-Maßnahmen und sogar zunehmend betriebliches Gesundheitsmanagement in den wunderlichsten Formen zukommen lässt, wird kontinuierlich gestört, zumindest irritiert, wenn man mal den Blick nach links oder rechts schweifen lässt. Man kann sich als ein Beispiel dafür den bereits 2013 veröffentlichten lesenswerten Artikel Willkommen in der Bürofabrik von Dieter Schnaas anschauen. »Der Fortschritt ist keine Schnecke, sondern ein Huhn – meinen Forscher, die unter “Office Innovation” die Unterbringung ihrer Mitarbeiter in “Bürolandschaften mit Raumgliederungselementen” verstehen.« Schnaas spricht zutreffend von einer „Proletarisierung der Büroarbeit“ und sinniert über die Zukunft geistiger Legebatterien. Mit einem erfrischenden semantischen Zynismus macht der Verfasser eine tour d’horizon durch die angeblich schöne neue Büro-Arbeitswelt.

Das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) in Stuttgart beherbergt ein “multidisziplinäres Forscherteam” im “Competence Center Workspace Innovation” an Konzepten zur Optimierung unserer Arbeitswelten. Und was sagen die zum „Büro der Zukunft“? »Das Büro der Zukunft zeichne sich durch “kollaborative Arbeit in Teambüros”, “räumliche Flexibilität bei der Arbeitsplatzauswahl”, durch “Bereiche, die zur Kreativität anregen und Inspiration ermöglichen” und durch “Zonen” aus, in denen “Recreation bereitgestellt” wird.« Hört sich doch toll an.

Dieter Schnaas hat eine andere Lesart parat:

»Ins Normaldeutsche übersetzt heißt das: Großraumbüros ohne festen Arbeitsplatz, aber mit geteilter Chaise-Lounge für den gezielten Geistesblitz und mit Ruhebezirken für den effektiven Fünf-Minuten-Schlaf sind so ziemlich genau das, was sich deutsche Spitzenforscher unter dem “Büro der Zukunft” vorstellen … Die gleichzeitige Verheiligung des kreativ arbeitenden Individuums und seine totale Degradierung zu einem Kosten- und Produktionsfaktor, zu einer zahlenhaften, vermessbaren, buchhalterischen Größe, machen einen schier sprachlos.«

Seine Fassungslosigkeit bezieht sich darauf, dass auf die Entproletarisierung der Arbeiterschaft nun die Proletarisierung der Büroarbeit folgen soll. Denn darum gehe es doch bei der »Implementierung von Kollektivarbeitsflächen: um die Standardisierung von Denkprozessen zur Erzielung von Skaleneffekten, um das Heben von Produktivitätsreserven durch das Ausmerzen von Störfaktoren. Anders gesagt: Früher, im Industriekapitalismus, ging die körperliche Gesundheit der Arbeiter vor die Hunde. Heute, im Wissenskapitalismus, dem linierte Fachkompetenz heilig und Bildung ein Gräuel ist, geht der Geist zugrunde.«

Und in dem brillanten Text aus dem Jahr 2013 findet sich eine auch heute noch mehr als zutreffende, ätzende Diagnose der Zwei-Welten-Problematik:

Man müsse sich aufregen, so Schnaas, über die »… Unverschämtheit, mit der die “liberale Elite” wochentags das Gegenteil von dem exekutiert, von dem sie sonntags unredlich spricht. Sie redet gern in höchsten Tönen von der “Freiheit des Individuums” – und richtet es im Arbeitsalltag zu einem möglichst monoton schnurrenden Wegarbeiter ab. Nachdenken, Zögern, Zaudern, das alles sind für einen ausgezeichneten Büroproletarier keine Qualitäten, sondern Funktionsstörungen. Es ist gewiss kein Zufall, dass die “cubicle offices” als “trading rooms” besonders von Finanzdienstleistern geschätzt werden: Die Börsen sind heute ja geradezu sprichwörtlich als exklusive Bezirke definiert, in denen die Mitarbeiter auf alles Menschliche (Gefühle) verzichten, um die Optimierung abstrakter Zwecke auf die Profitspitze zu treiben.«

Aber getrieben durch Berater, Kopiereffekte und eine sehr einseitige betriebswirtschaftliche Verwertungslogik geht die Entwicklung immer weiter in eine höchst problematische Richtung – die mit einer Entmenschlichung der Arbeit und der Arbeitsplätze einhergeht (die bei den einen und vielleicht kurzfristig tatsächlich höhere Produktivität zu generieren in der Lage ist, viele allerdings auf der Strecke lassen muss und das Gegenteil von jeder Form der Nachhaltigkeit darstellt).

Die Ergebnisse dieser Entwicklung lassen sich überall studieren – und sie sollten eigentlich alle Warnlampen aufleuchten lassen, wenn die denn noch funktionieren würden. Beispielsweise der Arbeitsort an sich, das Büro. Ich bin im Büro – holt mich hier raus!, so ist ein Artikel von Patrick Spät überschrieben, der sich an dieser Frage abarbeitet: »Großraumbüros sind seelenlose Nicht-Orte, die krank machen. Warum sind sie trotz aller Nachteile bei den Unternehmen so angesagt?«

Es ist die immer wiederkehrende Frage, warum wir Dinge tun, von denen wir eigentlich wissen, dass sie nicht gut sind:

»Die „Bürolandschaften“, wie sie euphemistisch genannt werden, haben völlig zu Recht einen schlechten Ruf, denn sie machen krank. Eine Metastudie aus dem Jahr 2009 hat gezeigt, dass rund 90 Prozent der Beschäftigten über körperliche und psychische Probleme klagen. Am stressigsten ist der hohe Geräuschpegel. Selbst eine mittlere Lärmintensität von 55 Dezibel – die von den Beschäftigen gar nicht bewusst als stressig wahrgenommen wird – führt zu einem deutlich erhöhten Adrenalinspiegel. In Großraumbüros herrschen jedoch häufig bis zu 70 Dezibel vor, also die Lautstärke eines Rasenmähers. Deshalb verdoppeln sich in solchen Büros die Fehlerquoten bei kognitiven Aufgaben, verglichen mit einem ruhigen Arbeitsplatz. Es grenzt an vorsätzlicher Körperverletzung, dass der Gesetzgeber die Lärmgrenze von 55 Dezibel für Büros wieder aus der Arbeitsstättenverordnung gestrichen hat. Wenn nicht gerade der Lärm nervt, saugen die Klimaanlage oder das künstliche Neonlicht die letzten Lebensgeister aus dem Körper. Bazillen flirren durch den Raum und die Kollegen fetzen sich tagtäglich über die ideale Raumtemperatur. Kein Wunder, dass die Käfighaltung zu einem deutlich erhöhten Krankenstand führt.«

Und wenn in der neuen Studie von Boes et al. neben aller Kritik darauf hingewiesen wird, dass es ja auch »neue Möglichkeiten für mehr Selbstbestimmung und ein „Empowerment“ der Beschäftigten« geben würde, so kann ein Blick in die Geschichte der modernen Großraumbüros dafür sensibilisieren, dass man oftmals mit einer guten Absicht startet – und ganz woanders landet. Dazu Patrick Spät:

»1959 errichtete die Hamburger Firma Quickborner Team für das Verlagshaus Bertelsmann die weltweit erste „Bürolandschaft“ in Gütersloh, eine monofunktionale Fläche mit Topfpflanzen, schalldämpfenden Teppichböden und genormten Schreibtischen, die gezielt asymmetrisch angeordnet waren.

Nach diesem Vorbild einer angeblich „humanisierten Arbeitswelt“ entstanden die US-amerikanischen cubicles, jene aus US-Filmen bekannten, nur durch dünne Wände voneinander getrennten Arbeitsboxen. Die Raumteiler können zwar ein bisschen Privatsphäre zurückholen, doch sie vermitteln nicht nur das Gefühl einer Legebatterie, sondern führen obendrein zu einer noch schlechteren Luftzirkulation und schneiden die Menschen vollends vom Tageslicht ab. Derzeit schließt sich der Kreis der Geschichte, denn die Großraumbüros erleben in Deutschland ein Comeback – und es ist abermals das Quickborner Team, das solche Räume für Siemens, Vodafone, BASF, Unilever und öffentliche Behörden designt.«

Aber wie erklärt sich dann die im Kontext dieser Erkenntnisse dennoch ausbreitende Entwicklung hin zu mehr Großraumbüros? Erneut werden wir mit den Folgen der BWLisierung der Gesellschaft konfrontiert, folgt man der Argumentation von Spät: »Offenbar haben die BWLer penibel genau errechnet, dass der erhöhte Verschleiß der Mitarbeiter durch andere Faktoren wieder wettgemacht wird. In Großraumbüros lassen sich mehr Leute auf weniger Raum packen. Im Vergleich zu Einzel- oder Zweierbüros sparen die Unternehmen dadurch 20 Prozent der Bau- und späteren Energiekosten. Noch mehr Kosten lassen sich mit Großraumbüros einsparen, in denen die Mitarbeiter keinen eigenen Schreibtisch mehr haben, sondern sich allmorgendlich eine neue Ecke zum Arbeiten suchen müssen, denn die Urlaubs- und Fehlzeiten sind bereits in die künstlich verknappten Arbeitsplätze einkalkuliert. Mit der täglichen „Reise nach Jerusalem“ sollen die Lohnarbeiter durchaus den latenten Eindruck vermittelt bekommen, dass sie lediglich ersetzbare Rädchen sind – in Zeiten knapper und umkämpfter Jobs erhöht das den Druck.«

Insofern ist diese Formulierung überspitzt, zugleich aber durchaus den Punkt treffend: »Bluthochdruck, kognitiver Verschleiß und Rückenleiden sind die Staublunge der modernen Arbeitswelt.«

Foto: © Stefan Sell