Seit Jahren wird in der Arbeitsmarktdebatte immer wieder das Stichwort „Niedriglohnbeschäftigung“ aufgerufen. Naturgemäß gehen die Vorstellungen darüber, ab wann ein „Niedriglohn“ beginnt – oder eben nicht – sehr weit auseinander. Was für die einen viel ist, mag für die anderen sehr wenig sein. Offensichtlich handelt es sich um ein letztendlich nur durch Festlegung auflösbares Dilemma. Eine solche gibt es auf der EU-Ebene und die verwendet man auch in der Arbeitsmarktforschung: Die „Niedriglohnschwelle“ ist definiert als zwei Drittel des mittleren Stundenlohns (Median), wobei die Betonung auf Median und nicht dem arithmetischen Mittel liegt, das wir ansonsten oftmals bei der Durchschnittsbildung verwenden. Es handelt sich also – wie auch die Schwellenwerte in der Armutsforschung – um ein relatives Konzept. Die Armut im (relativ) reichen Deutschland ist eben eine andere als im (nicht nur relativ) armen Rumänien. Und so ist das auch mit dem Niedriglohn. Wer nun genauer wissen möchte, wie es um die Niedriglohnbeschäftigung bestellt ist in unserem Land, der kann und muss schon seit Jahren zu den jährlich wiederkehrenden Berechnungen des Instituts für Arbeit und Qualifikation (IAQ) greifen, die das routiniert haben. Deren Zahlen werden dann immer wieder zitiert, wenn es um das Thema Niedriglöhne geht. Und auch jetzt wieder bezieht man sich auf das IAQ und mit einem lauten Echo wird die Message durch die Medien getrieben: „Hunderttausende Akademiker arbeiten für Niedriglöhne„, meldet die Süddeutsche Zeitung, sekundiert von Spiegel Online „Neue Studie: Hunderttausende Akademiker arbeiten zu Niedriglöhnen“ und die Frankfurter Rundschau spricht gar von „Lohndumping nach der Universität„. Die Ursprungsmeldung wurde übrigens von der Online-Ausgabe der WELT in die Welt gesetzt. Was ist passiert? Ein Generalangriff auf die akademischen Schichten? Schauen wir genauer hin.

Die absolute Kurzfassung lautet: „Mehr als 600.000 Akademiker bekamen 2012 Niedriglöhne gezahlt. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie. Besonders Frauen seien betroffen“, so die Süddeutsche Zeitung. Fast jeder zehnte Akademiker habe 2012 weniger als 9,30 Euro in der Stunde bekommen – da haben wir sie also, die „Niedriglohnschwelle“. Wer darunter verdient ist ein Niedriglöhner. Und weiter erfahren wir: 8,6 Prozent der Arbeitnehmer mit Hochschulabschluss seien 2012 davon betroffen gewesen, in absoluten Zahlen waren das etwa 688.000 Menschen. Eine veritable Großstadt sozusagen. Und dann kommt eine wichtige Information:

„Es gibt seit Jahren eine konstante Gruppe von akademisch ausgebildeten Arbeitnehmern, die zu geringen Löhnen arbeiten“, wird die IAQ-Expertin Claudia Weinkopf in dem Spiegel Online-Artikel zitiert. Die Zahl schwanke seit Jahren grob zwischen sieben und fast zwölf Prozent. Da haben wir wieder das IAQ als Referenzpunkt – neben dem Hinweis, dass es sich hinsichtlich des Anteils eben nicht um eine Neuigkeit handelt, sondern um einen bereits seit Jahren beobachteten Anteilswert innerhalb der von Niedriglöhnen betroffenen Grundgesamtheit.

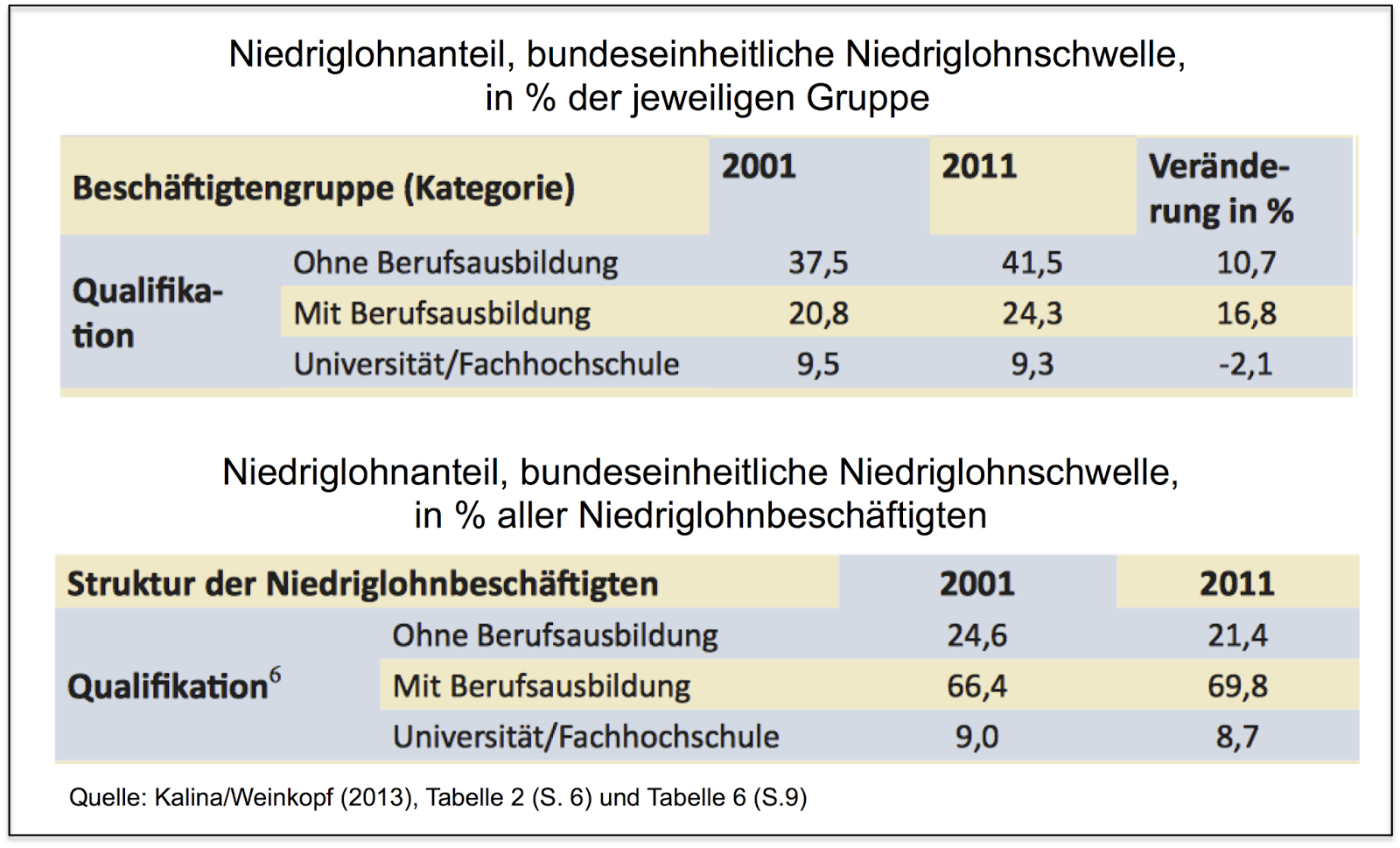

Datenquelle sind die Berechnungen des IAQ, die seit Jahren regelmäßig vom Institut als „IAQ-Report“ veröffentlicht werden. Der bislang letzte, im Netz verfügbare Bericht stammt aus dem Juni 2013 und bezieht sich hinsichtlich der dort ausgewiesenen Werte noch auf das Jahr 2011:

Thorsten Kalina und Claudia Weinkopf: Niedriglohnbeschäftigung 2011 (= IAQ-Report 2013-01), Duisburg 2013

Dort findet man – wie angemerkt bezogen auf das Jahr 2011 – in der Zusammenfassung die folgenden Informationen:

Im Jahr 2011 arbeiteten 23,9% aller abhängig Beschäftigten in Deutschland für einen Niedriglohn von unter 9,14 € (bundesweite Niedriglohnschwelle). Die Zahl der Niedriglohnbeschäftigten betrug im Jahr 2011 knapp 8,1 Millionen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne im Niedriglohnsektor lagen auch im Jahr 2011 mit 6,46 € in West- und 6,21 € in Ostdeutschland weit unter der Niedriglohnschwelle. Nach Qualifikation differenziert ist das Niedriglohnrisiko zwischen 2001 und 2011 am stärksten für Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung gestiegen und nach Arbeitszeitform für Vollzeitbeschäftigte. Mehr als jede/r fünfte Beschäftigte hätte bei Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 € pro Stunde Anspruch auf eine Lohnerhöhung.

Hinsichtlich der Datenbasis für diese Aussagen kann man den Berichten auch entnehmen, dass sich die Forscher des IAQ auf der Basis des sozio-ökonomischen Panels (SOEP) bewegen. Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) ist eine repräsentative Wiederholungsbefragung, die bereits seit 30 Jahren läuft. Im Auftrag des DIW Berlin werden jedes Jahr in Deutschland über 20.000 Personen aus rund 11.000 Haushalten von TNS Infratest Sozialforschung befragt. Die Daten geben Auskunft zu Fragen über Einkommen, Erwerbstätigkeit, Bildung oder Gesundheit.

Wie immer im statistischen Leben spielt die Abgrenzung der Grundgesamtheit eine Rolle. Im Bericht für das Jahr 2011 schreibt das IAQ: »In früheren Analysen hatten wir auch Schüler/innen, Studierende und Rentner/innen ausgeschlossen mit der Begründung, dass diese typischerweise nur einen Nebenjob ausüben.« Mit Blick auf die aktuelle Mindestlohndebatte hatte man die aber im 2013 erstellten Report wieder aufgenommen. Sie merken an: »Ohne diese Gruppen lag die Niedriglohnschwelle mit 9,23 € pro Stunde etwas höher und der Niedriglohnteil betrug 24,6%.«

Das IAQ macht regelmäßig auch Aussagen zur Niedriglohnbeschäftigung nach Qualifikationsstufen.

Das für die allgemeine Niedriglohndebatte in Deutschland interessanteste Ergebnis hinsichtlich der Qualifikationsebenen findet sich in diesem Zitat: »Insgesamt bleibt es bei dem Befund, dass Niedriglöhne in Deutschland keineswegs überwiegend gering Qualifizierte oder Jüngere betreffen. Vielmehr ist die große Mehrheit der Niedriglohnbeschäftigten formal qualifiziert und stammt aus den mittleren Altersgruppen. Im Niedriglohnsektor werden auch keineswegs ausschließlich „einfache“ Tätigkeiten geleistet. Die im SOEP gestellte Frage, ob für die Ausübung der eigenen Tätigkeit eine Berufsausbildung oder eine höherwertige Ausbildung erforderlich ist, bejahten im Jahr 2011 mit 48,5% knapp die Hälfte aller Niedriglohnbeschäftigten.«

Und – das zeigt die Abbildung mit den Anteilswerten – auch Menschen mit einem Hochschulabschluss sind unter den Niedriglohnbeschäftigten vertreten.

Das bedeutet aber nicht – wie man aus der Titelei beispielsweise der Frankfurter Rundschau ableiten könnte – Lohndumping nach der Universität, denn das wissen wir schlichtweg nicht. Das könnte man nur dann behaupten, wenn man wüsste, wo und wie die Arbeitnehmer/innen mit Hochschulabschluss eingesetzt werden. Wenn aber – zugespitzt formuliert – alle in den Daten ausgewiesenen Hochschulabsolventen als Döner-Verkäufer, Putzhilfen oder Taxifahrer arbeiten würden, dann wären diese Beschäftigungen eine Erklärung für ihren Niedriglohnstatus. Anders würde sich der Fall darstellen, wenn die Hochschulabsolventen tatsächlich ausbildungsadäquat eingesetzt werden und dennoch weniger als die 9,30 Euro in der Stunde bekommen würden.

Diese Unterscheidung ist generell von Bedeutung, denn die aktuellen Irritationen, die von den hier zitierten Zahlen zu den Akademikern und ihrer Betroffenheit von Niedriglohnbeschäftigung über die Medienberichterstattung ausgelöst werden, resultieren aus der nicht passungsfähigen Verknüpfung von Akademiker und Niedriglohn in der Wahrnehmung vieler Beobachter (was aber auch gar nicht gegeben sein muss, wenn man wüsste, um welche Beschäftigungsfelder es sich handelt). Die gleiche Problematik haben wir bei der immer wieder gerne zitierten Statistik, dass die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit bei den Akademikern am niedrigsten sei.

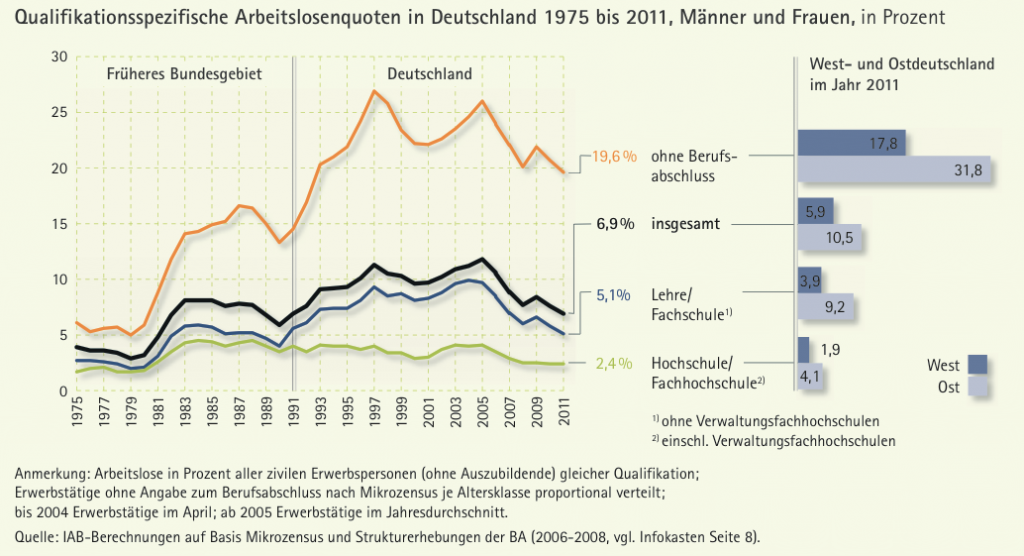

|

| Quelle: Weber, B. und Weber, E. (2013): Bildung ist der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit (= IAB-Kurzbericht 4/2013), Nürnberg, Abb. 1, S. 2 |

Die Abbildung aus der Veröffentlichung von Weber, B. und Weber, E. (2013): Bildung ist der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit (= IAB-Kurzbericht 4/2013) verdeutlicht diese gerne rezipierte Sichtweise – und die Unterschiede sind ja auch gewaltig: Während bei denjenigen, die über keinen Berufsabschluss verfügen, die Arbeitslosenquote bei fast 20% lag, also jeder vierte aus dieser Gruppe von registrierter Arbeitslosigkeit betroffen war, belief sich für das hier ausgewiesene Jahr 2011 die Quote bei den Akademikern lediglich auf 2,4%. Ein Vielfaches weniger als bei den Geringqualifizierten. Aber eines beantwortet diese beeindruckende Zahl von nur 2,4% offizieller Arbeitslosenquote unter den Akademikern natürlich nicht: Was machen die statt der Arbeitslosigkeit? Also wenn sie arbeiten – wo und wie arbeiten sie? Ausbildungsadäquat? Oder in einem ganz anderem Bereich, der nichts mit ihrem Studium zu tun hat? Darüber können wir schlichtweg nichts sagen. Das wäre aber schon von Bedeutung – beispielsweise auch im Kontext der allgemeinen Akademisierungsdebatte.

Also bleiben wir bei dem, was wir wissen: Auch ein Studium kann vor einer Niedriglohnbetroffenheit nicht vollständig schützen. Desweiteren sehen wir auch hier ein Abbild der geschlechtsbezogenen Spaltung des Arbeitsmarktes, denn: Den IAQ-Zahlen zufolge ist unter Akademikerinnen das Risiko, zu Niedriglöhnen zu arbeiten, fast doppelt so hoch wie unter Männern: Während 11,4 Prozent der Frauen mit Hochschulabschluss auf dem Niedriglohnsektor arbeiten, sind es bei den Männern nur 6,1 Prozent.

Und abschließend ein zweiter Aspekt, der zum Nachdenken Anlass geben sollte:

»Die Zahl der arbeitslosen Akademiker erhöhte sich 2013 im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Vorjahr um 21.400 auf 191.100 Menschen … Dies sei ein Anstieg um 13 Prozent. Grund sei unter anderem die deutlich gestiegene Absolventenzahl.«