Zahlen, vor allem die ganz großen Zahlen, spielen in Politik und Wissenschaft eine wichtige Rolle. Erst diese Tage hatten wir es wieder sehen können, bei der Veröffentlichung der monatlichen Arbeitsmarktzahlen in Nürnberg. Und durch alle Medien rauscht dann die eine Größe, also die Zahl der Arbeitslosen. 2.762.000 Menschen seien als solche im Februar 2017 gezählt worden. Einige wenige weisen dann noch darauf hin, dass es auch noch eine andere Zahl gibt, die sich nicht irgendwelche Spinner ausgedacht haben, sondern die man ebenfalls in der offiziellen Verlautbarung der Bundesagentur für Arbeit findet – die Zahl der „Unterbeschäftigten“. Die wird mit 3.762.000 Personen angegeben, also immerhin eine Million Menschen mehr als die offizielle Arbeitslosenzahl. Über die Untiefen der Arbeitsmarktstatistik wird hier seit Jahren berichtet, zuletzt beispielsweise in dem Artikel Der Arbeitsmarkt und die vielen Zahlen: Von (halb)offiziellen Arbeitslosen über Flüchtlinge im statistischen Niemandsland bis zu dauerhaft im Grundsicherungssystem Eingeschlossenen vom 2. Februar 2017.

Und zu den wirklich wichtigen großen Zahlen gehört neben den Arbeitslosen sicher auch die Zahl der Beschäftigten, also der Menschen mit einer Erwerbsarbeit – wobei man auch da sehr aufpassen muss, was genau mit Beschäftigten gemeint ist. Die ganz große Zahl ist die der Erwerbstätigen, in der sind eigentlich alle irgendwie beschäftigten Menschen beschäftigt, also neben der großen Gruppe der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer, ob in Vollzeit oder Teilzeit, auch die geringfügig Beschäftigten, also die Minijobber, die Beamten, die Selbständigen. Und in dieser Statistik werden erst einmal Köpfe gezählt, die alle gleich viel wert sind, egal, ob sie 40 Stunden und mehr in der Woche arbeiten oder einem 450-Euro-Job nachgehen. Und wenn auf der Basis der Erwerbstätigen dann gesagt wird, wir haben mehrere hunderttausend neue Jobs bekommen in den vergangenen Monaten, dann muss man das berücksichtigen, was eben gerade ausgeführt wurde, denn der normale Bürger, der sich nicht intensiv mit den Datengrundlagen beschäftigt hat, wird unbewusst-bewusst davon ausgehen, dass es sich dabei um „normale“ Jobs handelt, also das, was die Bürger als solches darunter verstehen. Richtige Arbeitsplätze eben. Theoretisch könnte aber der Beschäftigungsabbau ausschließlich auf eine Expansion der Minijobs zurückgehen, um ein hypothetisches Beispiel zu nennen oder alle neuen Jobs sind Teilzeitverhältnisse, die aber genauso gezählt werden wie die Vollzeitjobs.

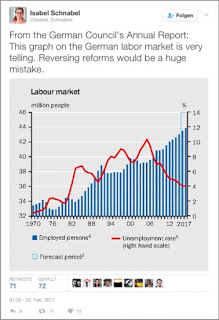

Und natürlich ist die Beschäftigungsentwicklung ein zentraler Indikator für die Einschätzung der Arbeitsmarktentwicklung. Man denke hier nur an die Auseinandersetzungen vor und nach der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im Januar 2015, als viele Ökonomen erhebliche Beschäftigungsverluste vorgesagt hatten, die aber nicht nur nicht eingetreten sind, sondern ganz im Gegenteil, sowohl 2015 wie auch 2016 hat die Zahl der Erwerbstätigen und darunter vor allem die der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer weiter zugenommen.

Und so konnte man in der Pressemitteilung der Bundesagentur für Arbeit zu den Arbeitsmarkzahlen im Januar 2017 (Der Arbeitsmarkt im Januar 2017 vom 31.01.2017) lesen: »Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat nach der Hochrechnung der BA von Oktober auf November saisonbereinigt um 22.000 zugenommen. Insgesamt waren im November 31,72 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 332.000 mehr als ein Jahr zuvor.« Und im ausführlichen Monatsbericht Januar 2017 der BA findet man dann diese Aussagen: »Der Aufbau sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung hat sich weiter fortgesetzt, wenn auch nicht mehr so stark wie im ersten Halbjahr 2016 … Seit Juni nahm die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung monatsdurchschnittlich um 10.000 zu, nachdem sie von Januar bis Mai noch um 42.000 gewachsen war … Die saisonbereinigte Entwicklung und die Veränderung der Vorjahresabstände zeigen, dass der Aufbau sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung zuletzt deutlich an Dynamik verloren hat, obwohl die reale Wirtschaftsleistung stetig wächst.«

Nur wenige Wochen später, anlässlich der Arbeitsmarktzahlen für den Februar 2017 (vgl. dazu Der Arbeitsmarkt im Februar 2017 vom 01.03.2017), wird auf einmal ein ganz anderes Bild hinsichtlich der Beschäftigungsentwicklung gezeichnet: »Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat nach der Hochrechnung der BA von November auf Dezember saisonbereinigt um 82.000 zugenommen. Insgesamt waren im Dezember nach hochgerechneten Angaben 31,88 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 735.000 mehr als ein Jahr zuvor.« Moment, wird der eine oder andere an dieser Stelle aufmerken, noch einen Monat vorher wurden doch „nur“ 332.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mehr als Vorjahr gemeldet und die rückläufige Dynamik beim Beschäftigungsaufbau beklagt. Die BA schiebt aber sogleich eine Erläuterung zu dieser nun wirklich nicht unerheblichen Differenz nach: » Die Angaben für die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und die Erwerbstätigkeit wurden ab August 2016 deutlich nach oben korrigiert, weil es Anfang 2016 Datenverarbeitungsfehler von Beschäftigungsmeldungen gab. Erst jetzt hat sich herausgestellt, dass Meldungen in größerem Umfang nicht berücksichtigt wurden.«

Schaut man dann in den ausführlichen Monatsbericht Februar 2017 der BA, dann wird dort die bisherige Bewertung der Beschäftigungsentwicklung deutlich korrigiert: »Nach dem neuen Datenstand hat sich der Aufbau der Erwerbstätigkeit und darunter der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in der zweiten Jahreshälfte ungebrochen fortgesetzt.«

Im Monatsbericht wird dem Leser in einem separaten Kasten erläutert (vgl. Korrektur der Beschäftigungsstatistik, S.10-11), was da schief gelaufen ist und nunmehr korrigiert wurde. Eine ausführliche Hintergrundinformation hat die BA auch veröffentlicht: Beschäftigungsstatistik: Korrektur vorläufiger Ergebnisse für das 2. Halbjahr 2016, März 2017. Darin heißt es:

»Zum Veröffentlichungstermin 1. März 2017 korrigiert die Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) die bisherigen Hochrechnungsergebnisse über sozialversicherungspflichtige Beschäftigung für das 2. Halbjahr 2016 stärker als sonst üblich. Die Ursache sind im Februar 2017 erkannte Datenverarbeitungsfehler von Anfang 2016, welche Auswirkungen auf die zuvor veröffentlichten Ergebnisse haben … Für die Beschäftigungsentwicklung bedeuten die neuen Ergebnisse: Der Zuwachs der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung gegenüber dem Vorjahr hält praktisch unverändert an.«

Und was genau ist passiert? Für Liebhaber der Statistik hier die Erläuterung:

»Im Februar 2017 wurden Fehler in der Datenverarbeitung zur Beschäftigungsstatistik festgestellt. Diese Fehler sind bereits ein Jahr zuvor aufgetreten. Aufgrund eines technischen Problems im Datenverarbeitungsprozess sind Arbeitgebermeldungen zur Sozialversicherung in größerem Umfang nicht in die Statistik-Datenverarbeitung eingeflossen. Die dadurch entstandene Melde-Lücke in den Beschäftigungsverläufen wurde in der Statistik-Datenverarbeitung zunächst regulär außer Acht gelassen, weil es auch verspätete Meldungen geben kann. Nach 18 Monaten setzt dann allerdings in den gespeicherten Beschäftigungsverläufen ein Mechanismus zur technischen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen ein, mit dem verhindert wird, dass der Bestand der Beschäftigten aufgrund ausbleibender Meldungen immer weiter anwächst und dadurch die Statistik verfälscht wird. Durch diese technisch vorgenommenen Beendigungen wurde der Beschäftigtenbestand seit den Sommermonaten 2016 sukzessive reduziert. Mit den neuen Datenlieferungen im Februar 2017 sind nun für diese Beschäftigungsverhältnisse bestätigende Jahresmeldungen für 2016 eingegangen. Dadurch wurden im Beschäftigungsverlauf zwischenzeitlich beendete Beschäftigungsverhältnisse rückwirkend wieder reaktiviert. Dies führt zu einer merklichen Korrektur der Beschäftigtendaten nach oben.«

Alles klar? Einer der wenigen, dem das aufgefallen ist und der das dann auch in der Berichterstattung aufgegriffen hat, ist Holger Hansen, der in seinem Artikel Beschäftigungswunder nach Datenkorrektur der BA zu den Erläuterungen der BA schreibt: »Durch Meldungen und Abmeldungen der Arbeitgeber erfasst sie die Beschäftigtenzahl. Diese werden ergänzt durch Jahresmeldungen, praktisch eine Inventurmeldung zum Bestand der Beschäftigten des Vorjahres. Etwa 90 Millionen Meldungen über Arbeitsverhältnisse würden auf diese Weise jedes Jahr erfasst. Laut BA wurde vor einem Jahr ein ganzes Datenpaket mit solchen Jahresmeldungen nicht verarbeitet. Die Folge war, dass Beschäftigungsverhältnisse, für die seit mehr als 18 Monaten keine Bestätigungsmeldung vorlag, schrittweise aus der Statistik fielen. Erst im Februar 2017 sei der Fehler durch die Jahresmeldungen für 2016 aufgefallen. Irrtümlich für beendet erklärte Arbeitsverhältnisse würden damit „rückwirkend wieder aufleben“…« Ob es sich um einen Maschinenfehler oder einen Bedienungsfehler von Mitarbeitern handelte, ließ die Behörde offen, so Hansen in seinem Artikel.

Was kann man aus diesem „Beschäftigungswunder“, das nun kein wirkliches Wunder ist, weil tatsächlich lebende Arbeitnehmer statistisch für Tod erklärt und nunmehr statistisch wiederbelebt worden sind, allerdings in einer Größenordnung von mehreren hunderttausend Arbeitnehmern, lernen?

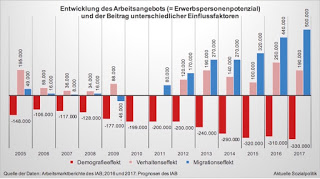

Zum einen in einem engeren inhaltlichen Sinne: mehr Vorsicht bei der Interpretation der Statistiken, vor allem, wenn sie sich am aktuellen Rand bewegen, da kann man richtig auflaufen, wie das hier präsentierte Beispiel zeigt. In diese Richtung geht auch Holger Hansen: » Die BA musste eine Vermutung zurücknehmen, die sie im Januar aufgestellt hatte: Dort hatte es geheißen, die Abschwächung der Jobdynamik könnte damit zusammenhängen, dass das inländische Arbeitskräfteangebot durch die zunehmende Alterung der Deutschen zurückgehe. Die damaligen – falschen – Daten hatten gezeigt, dass der Beschäftigungsaufbau vor allem für deutsche Arbeitnehmer ins Stocken geraten war. Davon ist nun nicht mehr die Rede – die neuen Daten zeigen für sie ein Beschäftigungsplus von 419.000 im Vergleich zum Vorjahr.« Gerne hätte man sich von der BA genauere Hinweise gewünscht, wie es zu derart krassen Abweichungen hat kommen können und ob das technisches oder menschliches Versagen war und ob das jetzt für die Zukunft ausgeschlossen werden kann oder ob man damit rechnen sollte in Zukunft. Denn als Nutzer ist man angesichts der Monopolstellung der BA in diesem Bereich auf die Daten und den Glauben, dass die stimmen, angewiesen.

Zum anderen sollte gerade Ökonomen und andere Wissenschaftler, die gerne unumstößlich daherkommende Wahrheiten verkünden auf der Grundlage des Blicks auf die offiziellen Statistiken, erkennen, dass sich die Zahlen einfach lesen lassen, aber dass deren Erhebung und Auswertung ganz im Gegenteil eine höchst komplexe Angelegenheit darstellt mit zahlreichen möglichen technischen und menschlichen Fehlerquellen. Was daraus folgen sollte? Vielleicht schlichtweg mehr Demut vor der Statistik und eine gesunde Portion Skepsis mit den Zahlen.

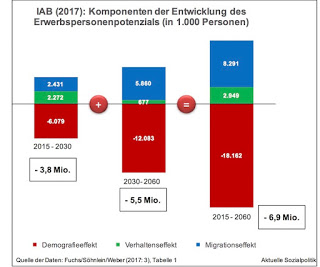

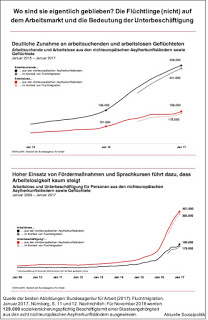

Arbeitsmarktlich besonders relevant ist neben diesen Grundsatzfragen das, was man in der Abbildung erkennen kann: Der Aufbau sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ist im vergangenen Jahr nach den neuen Schätzungen bis zum Jahresende ungebremst weiter gegangen. Das ist doch mal eine gute Nachricht.