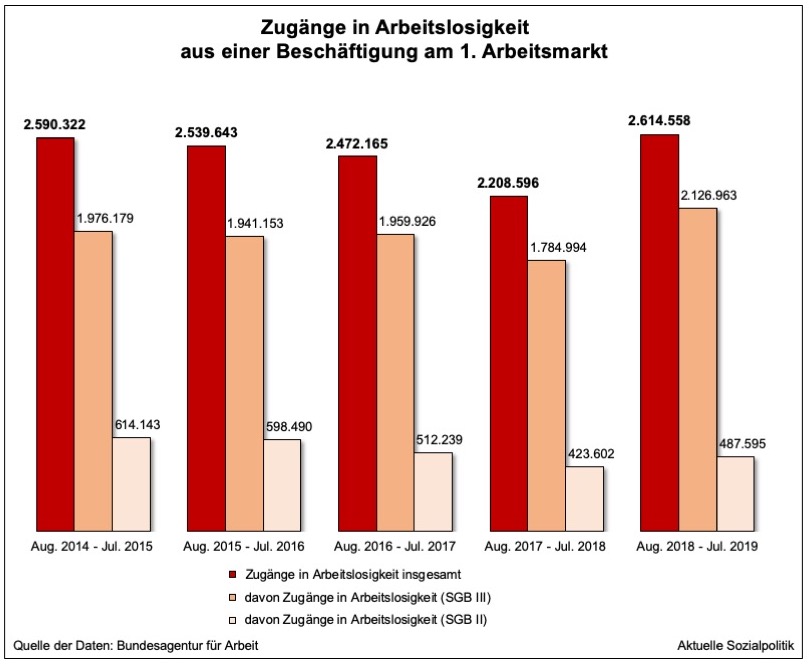

Derzeit werden zahlreiche Berichte über die wieder steigende Arbeitslosigkeit veröffentlicht. Und tatsächlich zeigt ein Blick auf die Daten aus der Arbeitsmarktstatistik, dass wir am aktuellen Rand einen deutlich erkennbaren Anstieg der Zugänge in Arbeitslosigkeit aus einer Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt zur Kenntnis nehmen müssen, vor allem aus dem Bereich der Industrie, Verkehr und Lagerhaltung und aus der Leiharbeit (vgl. dazu genauer den Beitrag Arbeitsmarkt: Winter is coming? Ein Blick in die Arbeitsmarktstatistik vom 8. August 2019). Offensichtlich beginnt die konjunkturelle Entwicklung in Verbindung mit den anhaltend unsicheren Erwartungen ihre Spuren auch auf dem Arbeitsmarkt zu hinterlassen. Mit Blick auf die weitere, von nicht wenigen eher pessimistisch bewertete Entwicklung werden zugleich strukturelle Faktoren ins Feld geführt, die auf erhebliche Beschäftigungsrisiken hindeuten. Dabei spielt natürlich auch die wahrscheinliche technologisch bedingte Arbeitslosigkeit eine Rolle – die gesamtwirtschaftlich vermutlich durch einen (fortgesetzten) Beschäftigungsaufbau an anderer Stelle ausgeglichen werden kann, was aber für viele einzelne Betroffene nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass sie nicht arbeitslos und einige auch auf Dauer abgekoppelt werden von dem Beschäftigungswachstum an anderer Stelle.

Arbeitsmarkt

Arbeitsmarkt: Winter is coming? Ein Blick in die Arbeitsmarktstatistik

Schon seit geraumer Zeit werden die Seiten und Kanäle der Wirtschaftspresse gefüllt mit Berichten über die rückläufige Konjunktur und den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung im – bisherigen? – „Jobwunderland“ Deutschland. »Die Unternehmen wollen weniger neue Mitarbeiter einstellen. Deshalb dürfte die Arbeitslosigkeit zunehmen, erste Indikatoren weisen darauf hin«, kann man beispielsweise diesem Artikel entnehmen: Schlechtere Aussichten am Arbeitsmarkt. Das leitet man ab aus (arbeitsmarktbezogenen) Frühindikatoren des Münchener Ifo-Instituts sowie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). »Als Sorgenkind gilt insbesondere die Industrie. Hier hat sich die Stimmung deutlich eingetrübt, die Auftragseingänge sind rückläufig. Wie aus dem Beschäftigungsbarometer des Ifo-Instituts hervorgeht, ist im verarbeitenden Gewerbe die Zahl der Unternehmen, die in den nächsten drei Monaten Personal abbauen wollen, größer als die jener Betriebe, die neue Mitarbeiter suchen – und das den fünften Monat in Folge.«

Das Aber wird dann mit einem weiteren Aber angereichert: »Die Arbeitsagenturen rechnen allerdings damit, dass die Arbeitslosigkeit in den kommenden Monaten – um jahreszeitliche Effekte bereinigt – steigen wird.« Schauen wir uns einfach mal die Daten an:

Jobs verschwinden, neue kommen dazu. Über den permanenten Strukturwandel auf den Arbeitsmärkten und den doppelt problematischen Folgen für viele Arbeitnehmer

Immer noch geistert sie durch die öffentlichen Debatten – eine Studie, die im Jahr 2013 von den beiden Ökonomen Carl Benedikt Frey und Michael A. Osborne veröffentlicht wurde: The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? Darin findet man diesen Befund: »According to our estimates, about 47 percent of total US employment is at risk.« Da ist sie, die Zahl, die seitdem überall herumgeistert. Daraus wurde in den Medien die als Gewissheit daherkommende Aussage gemacht, dass fast jeder zweite Job wegfallen wird (korrekterweise müsste man an dieser Stelle schon darauf hinweisen, dass die beiden „nur“ auf der Basis der Einschätzungen von technischen Experten für einen kleinen Teil der Berufe das Potenzial für wegfallende Jobs insgesamt berechnet haben und das auch nur in einer Brutto-Rechnung, also ohne Berücksichtigung der an anderer Stelle entstehenden Jobs und dann auch noch bezogen auf den US-amerikanischen Arbeitsmarkt, der sicher nicht widerspruchsfrei übertragbar ist auf andere Länder wie beispielsweise Deutschland).

Eine kritische Auseinandersetzung mit der Fry/Osborne-Studie sowie anderen, teilweise erheblich abweichenden Befunden wurde bereits am 4. Januar 2015 in diesem Blog-Beitrag vorgelegt: Geht uns die Arbeit (doch noch) aus? Zur „Digitalisierung“, der Debatte über „digitale Arbeitslosigkeit“ und den möglichen sozialpolitischen Herausforderungen. Aber die Instrumentalisierung von Studienfür effektheischende Aussagen ist ein weit verbreitetes Phänomen: „Etwa die Hälfte aller heutigen Arbeitsplätze in der westlichen Welt könnten schon 2030 nicht mehr existieren“, so der Philosoph Richard David Precht und der Informatiker Manfred Broy in ihrem Artikel Daten essen Seele auf vom 9. Februar 2017. Precht und Broy haben sich diese Zahlen nicht ausgedacht, sie berufen sich auf „eine große Studie aus Oxford“. Da ist sie wieder, diese Studie.

Langzeitarbeitslose und ihr Stigma im Bewerbungsprozess bei Arbeitgebern. Diesseits und jenseits persönlicher Vermittlungshemmnisse

Von oben betrachtet lesen sich die frohen Botschaften vom Arbeitsmarkt beispielsweise so: »Der Arbeitsmarkt entwickelte sich 2018 weiter sehr gut. Die Erwerbstätigkeit hat wegen des Aufbaus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung kräftig zugenommen. Durchschnittlich 44,8 Millionen Menschen gingen im Jahr 2018 einer Erwerbstätigkeit nach – darunter hatten 32,9 Millionen ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Noch nie seit der Wiedervereinigung Deutschlands hatten so viele Menschen eine bezahlte Arbeit. Ohne Zuwanderung und einer gestiegenen Erwerbsneigung wären diese Zuwächse jedoch nicht machbar gewesen. Die nicht realisierte Arbeitskräftenachfrage (hier in Form gemeldeter Arbeitsstellen) erreichte 2018 – mit rund 800.000 – ebenfalls einen Höchstwert … Für Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung werden die niedrigsten Stände seit der Wiedervereinigung ausgewiesen.« So beginnt dieser Bericht der Bundesagentur für Arbeit:

➔ Bundesagentur für Arbeit (2019): Arbeitsmarktsituation von langzeitarbeitslosen Menschen, Nürnberg, Juni 2019

Vor diesem allgemeinen Hintergrund wird man annehmen können und dürfen, dass auch die besondere Problemgruppe der langzeitarbeitslosen Menschen ebenfalls erkennbar profitiert haben von der guten Arbeitsmarktentwicklung. Und offensichtlich zeigt ein erster Blick auf die Daten genau das:

Aus dem Jobwunderland Deutschland: Die Zahl der „atypisch Beschäftigten“ bleibt weiter auf einem hohen Niveau und trifft bestimmte Arbeitnehmer mehr als andere

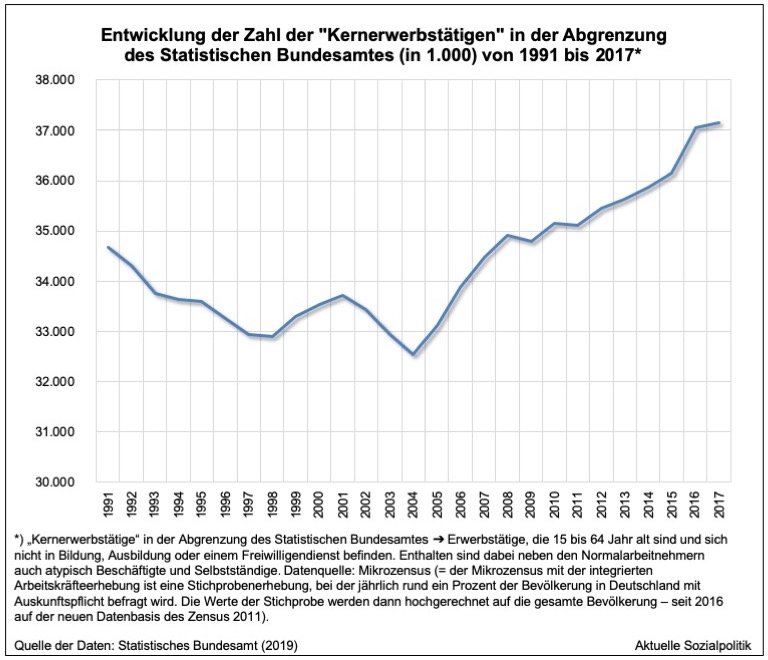

Man hat sich fast schon daran gewöhnt, an die Erfolgsmeldungen aus dem Jobwunderland Deutschland. So meldet das Statistische Bundesamt am 29. Mai 2019: »Im April 2019 waren nach vorläufigen Berechnungen … etwas über 45 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Gegenüber April 2018 nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 488.000 Personen (zu).«

Nun ist das mit den Zahlen bekanntlich immer so eine Sache und man muss in einem ersten Schritt genau prüfen, über was hier eigentlich berichtet wird. Wenn vom Beschäftigungsrekord berichtet wird, dann wird die Zahl der Erwerbstätigen herangezogen. Die Erwerbstätigen sind nun aber eine überaus heterogene Gruppe, vereinfacht gesagt werden hier alle mitgezählt, die irgendeiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Jemand, der ausschließlich einer geringfügigen Beschäftigung nachgeht, zählt genau so als ein Erwerbstätiger wie ein sozialversicherungspflichtig Beschäftigter, der in einer 40 Stunden-Woche arbeitet. Viele Menschen denken aber, wenn sie hören, wie viele neue Jobs entstanden sind, an „normale“ Jobs – und meinen damit ob bewusst oder unbewusst Vollzeitjobs (und manche gehen sogar „so weit“, davon auszugehen, dass man davon leben kann bzw. können sollte).