Bekanntlich fällt es oftmals leichter, eine passgenaue und

ernüchternde Analyse sozialpolitischer Zusammenhänge vorzulegen, als

Lösungsvorschläge zu präsentieren oder wenigstens zur Diskussion zu stellen.

Dieser Aspekt wird manchem durch den Kopf gegangen sein bei der

Auseinandersetzung mit einer neuen Studie, die aufzeigen kann, dass das

„Drei-Säulen-System“ der Alterssicherung in Deutschland erhebliche Baumängel

aufweist: Ingo Schäfer zeigt in seiner Veröffentlichung Die

Illusion von der Lebensstandardsicherung. Eine Analyse der Leistungsfähigkeit

des „Drei-Säulen-Modells“: „Auch wer heute über alle drei Wege spart, wird

nicht an das einstige Leistungsniveau der gesetzlichen Rente herankommen.“

Das Hauptproblem: Die Renten aus allen drei Säulen steigen nicht so stark wie

die Löhne und verlieren dadurch während des Bezugs massiv an Wert. Höchstens

zum Zeitpunkt des Renteneintritts kann eine idealtypische Umsetzung des

„Drei-Säulen-Modells“ wie von der Bundesregierung behauptet die

„Lebensstandardsicherung“, also das Verhältnis zwischen der Rente und

dem versicherten Einkommen (auch „Versorgungsniveau“ genannt),

zusagen – aber dann hört ja die Geschichte nicht auf und das Problem breitet sich

aus: Über die Jahre wird die Rente gemessen an den Löhnen erheblich an Wert

verlieren und das Verhältnis ständig schlechter, so Ingo Schäfer (vgl. hierzu

den Beitrag Die

Rente ist sicher. Immer weniger wert. Auch wenn man sich idealtypisch verhält

und alle drei Säulen bedient vom 22.08.2015).

Aber was sollte und könnte

man tun, wenn man denn wollte? Dazu hat nun der Rentenexperte Johannes Steffen

eine interessante Veröffentlichung vorgelegt: Für

eine Rente mit Niveau. Zum Diskurs um das Niveau der Renten und das

Rentenniveau, so hat er seine Ausarbeitung überschrieben. Darin findet man

nicht nur eine prägnante Zusammenfassung der rentenpolitischen Entwicklung vor

allem seit den „Rentenreformen“ der damaligen rot-grünen Bundesregierung Anfang

des Jahrtausends, sondern er zeigt Wege auf, die man gehen könnte, um das

Kardinalproblem des gesetzlichen Rentenversicherungssystems, also das sinkende

Rentenniveau, in den Griff zu bekommen. Seine besonders hervorzuhebende

Leistung besteht darin, dass die damals politisch beschlossene Absenkung des

allgemeinen Rentenniveaus, die seitdem gleichsam einen unantastbaren Charakter

zugeschrieben bekommen hat, nicht nur infrage gestellt, sondern auch eine

Umkehrung dieses rentenpolitischen Entwicklungspfades gefordert und mit

konkreten Schritten versehen wird.

»Zu Beginn des Jahrhunderts beschloss die rot-grüne

Bundesregierung eine drastische Absenkung des Rentenniveaus. Bis Anfang der

2030er Jahre wird der allgemeine Leistungsstandard der gesetzlichen Rente

demnach um rund 20 Prozent sinken. Staatlich geförderte betriebliche

Altersversorgung sowie private Altersvorsorge sollen die im Solidarsystem politisch

aufgerissene Sicherungslücke schließen.« Genau das ist nicht erreicht worden,

wie auch die Studie von Ingo Schäfer hat aufzeigen können.

allgemeinen Renten-Diskussion allerdings grob vernachlässigten Zusammenhang

hin:

– dies gilt für große Teile des

„Rentenpakets“ aus dem Jahr 2014 – und Placebo-Projekte die Oberhand, so

die in der vergangenen Wahlperiode gescheiterte und nun im Koalitionsvertrag

wieder aufgewärmte und mit dem Adjektiv „solidarisch“ drapierte „Lebensleistungsrente“. Dazu Steffen: »Maßnahmen,

die immer auch als Ablenkungsmanöver vom derweil ungebremst weiter sinkenden

Rentenniveau politisch in Szene gesetzt werden – und Maßnahmen, die zwar das

Niveau der von ihnen begünstigten Renten anheben, die aber unter der geltenden

Anpassungsformel gleichzeitig zu einer Forcierung der Niveauabsenkung für alle

Renten beitragen.«

Punkt: Leistungsverbesserung für einige führen in der Gesamtheit aufgrund der

Mechanik der Rentenanpassungsformel dazu, dass das Kollektiv mit einer

Verschärfung der Rentenniveauabsenkung für alle konfrontiert wird, weil man

eben nicht an die Mechanik der Formel herangegangen ist.

überhaupt kommen? Steffen verweist hier auf den fundamentalen Paradigmenwechsel

in der Rentenpolitik Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre und meint:

»Den Wechsel von einer am Leistungsziel orientierten

Einnahmepolitik (das Sicherungsziel

bestimmt die Beitragssatzhöhe) hin zu einer am Beitragssatz orientierten

Ausgabenpolitik (die Beitragssatzhöhe

bestimmt das Sicherungsziel).«

demografische Entwicklung verwiesen sowie zum anderen aus der

„Standort“-Debatte der 1990er Jahre auf die angeblich nicht mehr stemmbaren

„Lohnnebenkosten“ für die Arbeitgeber aufgrund der steigenden Beitragssätze.

Hinzu kam damals »eine auf geradezu kindlichem Glauben an die unerschöpfliche

„Ergiebigkeit“ der kapitalmarktabhängigen Altersvorsorge gründende Lobpreisung

des Kapitaldeckungsverfahrens«, das dann in Form der „Riester-Rente“ in das

Alterssicherungssystem als weitere staatlich geförderte Säule eingezogen wurde.

hin zu einer am Beitragsziel orientierten Ausgabenpolitik: Der Beitragssatzanstieg

zur allgemeinen Rentenversicherung wurde faktisch auf maximal 20 Prozent bis

zum Jahr 2020 und maximal 22 Prozent bis zum Jahr 2030 gedeckelt. Und diese

Deckelung hatte Konsequenzen, denn auf der Ausgabenseite musste es nun

Ausgabenkürzungen geben – und diese nicht einmalig, sondern systematisch. Und

diese Systematik hat man realisiert über eine neue Rentenanpassungsformel, über

die dann die drastische Senkung des Rentenniveaus um rund ein Fünftel bis zu

Beginn der 2030er Jahre modelliert worden ist.

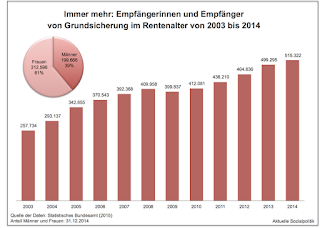

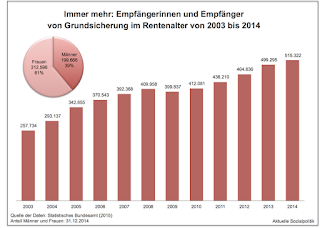

die Absenkung des Rentenniveaus im Zusammenspiel mit unterdurchschnittlichen

Einkommen (man denke hier an die vielen Niedriglöhner) und unvollständigen

Erwerbsbiografien aufgrund von Arbeitslosigkeit oder durch andere Gründe

bedingte Ausstiege aus der Beitragszahlung aus Erwerbsarbeit dazu führen muss,

dass es für bestimmte Personengruppen erhebliche Sicherungslücken im Alter

geben wird, die dazu führen werden, dass die Betroffenen auf ergänzende Leistungen

aus dem Grundsicherungssystem für Ältere angewiesen sind bzw. mit steigender

Tendenz sein werden. Darauf hat die Politik zu reagieren versucht, allerdings

wenig systematisch, wie Steffen argumentiert:

»So konzentrieren sich die wenig systematischen Ansätze von

CDU/CSU, SPD und GRÜNEN denn auch in der Hauptsache auf Maßnahmen und/oder

Instrumente, die eine Erhöhung von Anwartschaften im Einzelfall – Summe der

(persönlichen) Entgeltpunkte – zum Ergebnis haben (Anhebung des Niveaus der

Renten). Dieser Ansatz war schon für das zunächst gescheiterte Konzept der

sogenannten Lebensleistungsrente aus der vergangenen Wahlperiode kennzeichnend

und es findet seinen Niederschlag auch in dem von der großen Koalition für die

laufende Legislaturperiode angekündigten Vorhaben einer „solidarischen Lebensleistungsrente“. So

sollen langjährig Versicherte mit 35 (bis 2023) bzw. 40 Versicherungsjahren und

nach Einkommensprüfung eine Aufwertung ihrer Pflichtbeitragszeiten erfahren,

sofern sie ansonsten – und bei (ab 2024) kontinuierlich betriebener privater

Vorsorge – im Alter auf weniger als 30 Entgeltpunkte kommen. Wird dieses Ziel

im Einzelfall verfehlt, so soll bei vorliegender sozialhilferechtlicher

Bedürftigkeit ein weiterer Zuschlag bis zu einer Gesamtsumme von 30

Entgeltpunkten gewährt werden. – Ähnlich der Ansatz der GRÜNEN in ihrem Konzept

einer Garantierente, die Versicherten bei Vorliegen von 30 und mehr

Versicherungsjahren mindestens 30 Entgeltpunkte garantieren soll.«

den Bezug von bedürftigkeitsabhängigen Grundsicherungsleistungen nach

langjähriger Zugehörigkeit zum Pflichtversicherungssystem zu verhindern bzw. zu

reduzieren. Wer kann schon etwas dagegen haben? Aber:

»All diese Maßnahmen führen zweifelsohne zu einer

Verbesserung des Niveaus der Renten. Eine Wirkung, die im Übrigen allen

Maßnahmen zukommt, die die Guthaben auf den Versichertenkonten erhöhen. Vom

Niveau der (einzelnen) Renten streng zu unterscheiden ist das Rentenniveau und

dessen Entwicklung.«

zumindest teilweise sofort wieder kompensiert durch die negativen Wirkungen,

die sich aus einer anderen Mechanik im Rentensystem ergeben, denn beim »Rentenniveau

… geht es nicht um den Umfang der Anwartschaften, also die Summe der

(persönlichen) Entgeltpunkte, sondern um deren Wert oder Bewertung.

Ausschlaggebend für den Wert der Anwartschaften ist die Höhe des aktuellen

Rentenwerts (AR). Infolge der politisch vorgegebenen Abkoppelung der Renten von

der Lohnentwicklung verlieren die Rentenanwartschaften (Entgeltpunkte) aber

kontinuierlich an Wert – immer verglichen mit dem jeweiligen Stand der Löhne.

Dieser Prozess der Entwertung von Anwartschaften wird von keiner der

aufgeführten Maßnahmen verzögert und erst recht nicht gestoppt; auch die

genannten Leistungsverbesserungen selbst sind daher von der Rentenniveausenkung

betroffen und verlieren im Laufe der Zeit kontinuierlich an Wert.«

zweiten Hammer zu berücksichtigen:

»Im Zusammenhang mit der geltenden Anpassungsformel führen

sämtliche Leistungsverbesserungen ihrerseits zu einer Beschleunigung des

Wertverlustes der bereits berenteten wie auch aller noch nicht berenteten,

selbst der in Zukunft erst noch zu erwerbenden Anwartschaften.«

muss:

»Ein steigendes Niveau einzelner Renten führt unter der

geltenden Anpassungsformel zwingend zu einer (zusätzlichen) Verminderung des

Rentenniveaus für alle. Daher würden auch jene Maßnahmen, die der

Rentenversicherung derzeit beispielsweise zur Vermeidung steigender Altersarmut

politisch angedient werden, mit einer Dämpfung der Rentenanpassung und damit

einer zusätzlichen Senkung des Rentenniveaus für alle erkauft.«

allgemeinen Aspekt detailliert.

rentenpolitischen „Reset“. Gemeint ist damit: Anhebung des Rentenniveaus auf

den Status quo ante. Es geht ihm also um eine sozialpolitische Rückbesinnung

auf die lebensstandardsichernde gesetzliche Rente.

und dessen Stabilisierung im Zeitablauf erfordert eine neue

Rentenanpassungsformel. Hierbei sind unterschiedliche Wege möglich, je nachdem,

ob die Zielvorgabe Ausgangs- oder Endpunkt des Verfahrens ist (vgl. dazu

ausführlicher Steffen 2015: 22 ff.). Er präsentiert uns zwei Modifikationen der

Rentenanpassungsformel, mit denen man den einen Weg – „Die Renten folgen den

Löhnen“ – wie auch den anderen Weg – „das Leistungsziel dient als Vorgabe für

die Anpassungshöhe“ – beschreiten könnte.