Die gegenwärtige Rentendiskussion erweist sich als ein echtes Minenfeld. Da wird auf der einen Seite das Bild einer unglaublichen Belastung der jungen Menschen durch die rentenpolitischen Vorhaben der derzeit noch im Geburtskanal feststeckenden Großen Koalition an die Wand gemalt, während die großen Koalitionsparteien die von ihnen geplanten Schritte wie den Ausbau der „Mütterrente“ oder die „Rente mit 63“ (nach 45 Versicherungsjahren) als „Gerechtigkeitsdurchbruch“ feiern. Und die als Fusionsergebnis aus der sozialdemokratischen „Solidarrente“ und der von der Leyen’schen „Lebensleistungrente“ in Aussicht gestellte „solidarische Lebensleistungsrente“ (ein hübsch daherkommendes semantisches Vereinigungskind) in Höhe von 850 Euro unter ganz bestimmten Voraussetzungen wird als Meilenstein der Bekämpfung der Altersarmut gefeiert. Doch unter der Oberfläche wächst das Problem und wie auf einer schiefen Ebene werden zahlreiche Menschen in die Altersarmut rutschen, wenn man a) nichts verändert und/oder b) lediglich kosmetische Korrekturen vornimmt.

Über das Thema „Altersarmut“ wird ja nun schon seit längerem diskutiert und gestritten. Aus der Flut an Veröffentlichungen hierzu seien nur einige wenige herausgegriffen: Unter der Überschrift „Immer mehr arme Alte“ erfahren wir beispielsweise:

»2012 konnten 465.000 Menschen in Deutschland nicht von ihrer Altersrente leben und mussten zusätzlich Leistungen aus der Grundsicherung beantragen … Im Vergleich zu 2005 liegt der Anstieg bei 35,6 Prozent. Aktuell sind demnach 2,7 Prozent der über 65-Jährigen aufs Sozialamt angewiesen, vor acht Jahren waren es noch 2,2 Prozent. Und wenn man die dauerhaft Erwerbsgeminderten hinzunimmt, denen die Erwerbsunfähigkeitsrente ebenfalls nicht zum Leben reicht, erhalten derzeit knapp 900.000 Menschen in Deutschland Grundsicherung – so viele wie niemals zuvor.«

Vorangestellt sei hier die Anmerkung, dass man beachten muss, dass es sich hier um die offiziellen Inanspruchnahmezahlen handelt, also die „verdeckt“ altersarmen Menschen, die aus welchen Gründen auch immer keine ihnen eigentlich zustehenden Leistungen beziehen, hier nicht auftauchen. Neben solchen Aspekten wie Scham oder Unkenntnis über die Ansprüche werden auch diskutiert die im Vergleich zum Arbeitslosengeld II strengeren Vorschriften zur Vermögensanrechnung oder auch die Definition angemessenen Wohnraums, denn möglicherweise beantragten viele bedürftige Ältere auch deshalb keine Grundsicherung, weil sie fürchten, das Amt könnte auf dem Umzug in eine billigere Wohnung bestehen. Dabei geht es um eine zu nicht zu vernachlässigende Größenordnung:

»Die Sozialwissenschaftlerin Irene Becker hat im vergangenen Jahr … den Anteil derer hochgerechnet, die im Alter aus Unkenntnis oder Scham auf die ihnen zustehende Grundsicherung verzichten. Ihr erschreckender Befund: Es handelt sich um gut zwei Drittel der Anspruchsberechtigten. Die „Quote der Nichtinanspruchnahme“ betrage, fußend auf den Daten des Sozio-Ökonomischen Panels für das Jahr 2007, etwa 68 Prozent. Von gut einer Million Menschen über 65, denen Grundsicherung zustand, hätten nur 340.000 das Geld tatsächlich bezogen.«

Schaut man bei den gegebenen Zahlen zur Altersarmut genauer hin, dann kann man erkennen: Zum einen sind von der Zunahme der Altersarmut vor allem Rentner der alten Bundesländer betroffen. Und am stärksten trifft es westdeutsche Frauen im Rentenalter. Durchaus hilfreich ist die folgende Diagnose der gegenwärtigen Altersarmut für die weitere Diskussion: »Momentan trifft das Problem der Altersarmut, das zeigen die Zahlen, vor allem Frauen, die Kinder erzogen, dadurch länger im Job pausiert und wenig in die Rentenkasse eingezahlt haben.« Diese Frauen haben in der Regel eigene Rentenansprüche in Höhe von 500 Euro oder weniger und werden in einer „prekären Zone“ der Stabilität gehalten, so lange sie mit ihrem Partner leben und man die gemeinsame Alterssicherung in einen Topf werfen kann. Oftmals rutschen die Frauen dann aber auch in die offizielle Altersarmut, wenn der Partner verstirbt und man nur noch Anspruch auf die erheblich reduzierten abgeleiteten Ansprüche hat.

Mit Blick auf das, was auf uns zukommt, ist die folgende Aussage relevant: »Die Rentenkürzungen zeigen Wirkung, die Erwerbsbiografien sind brüchiger geworden, immer mehr Menschen arbeiten in Billigjobs. Die Auswirkungen all dessen werden sich, wenn nicht gegengesteuert wird, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch massiver zeigen.« Hier deutet sie sich an, die Rutschbahn für viele Menschen.

Und das liegt neben den angedeuteten Veränderungen im Sinne von Verschlechterungen auf dem Arbeitsmarkt und in den zunehmend fragmentierter werdenden Erwerbsbiografien vieler Menschen

- zum einen an der tradierten, weil mit den genannten Veränderungen zunehmend konfligierende Konstruktionslogik der gegebenen umlagefinanzierten Rentenversicherung

- und zum anderen und vor allem an einer politischen Grundsatzentscheidung mit erheblichen Verwüstungseffekten: Gemeint ist die drastische Senkung des Rentenniveaus um fast 20% von 53 Prozent Anfang des Jahrtausends auf perspektivisch nur noch 43 Prozent in den 2030er Jahren im Kontext der „Rentenreformen“, die von der damaligen rot-grünen Bundesregierung ins Leben gerufen und seitdem nicht in Frage gestellt wurden.

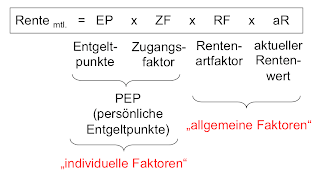

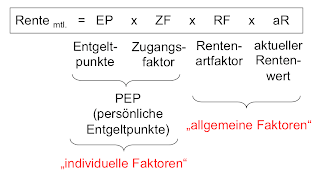

Werfen wir einen Blick auf die Mechanik der (im Grunde recht einfach gestrickten) Rentenformel zur Bestimmung der zu erwartenden Brutto-Monatsrente (die um Beiträge zur Krankenversicherung der Rentner und den (im übrigen vollen) Beitrag zur Pflegeversicherung gemindert wird):

Jetzt rechnen wir mal den „Eckrentner“, diese fast schon mystische Figur

des deutschen Rentenrechts, mit 45 Beitragsjahren, in dem immer das durchschnittliche Arbeitsentgelt der in der Gesetzlichen Rentenversicherung versicherten Arbeitnehmer verdient wurde und der das gesetzlich festgelegte Renteneintrittsalter erreicht hat, bevor er in den Ruhestand wechselt, also keine Abschläge in Kauf nehmen muss:

45 x 1 x1 x 28,14 Euro = 1.266,30 Euro/Monat

Das ist also die Brutto-Monatsrente in heutigen Werten für den „Idealtypus“ des deutschen Rentenrechts. Aber wehe den „Abweichlern“. Ganz schnell nach unten geht es für diejenigen, die unter dem Durchschnitt verdient haben, denn deren Entgeltpunkte schmelzen dahin wie Butter in der Sonne – und man darf und soll an dieser Stelle durchaus denken an die vielen, die sich in dem expandierenden Niedriglohnsektor herumschlagen müssen. Und die sind oftmals auch noch überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen oder müssen frühzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden, weil sie nicht mehr können. Dann ist Schicht im Schacht.

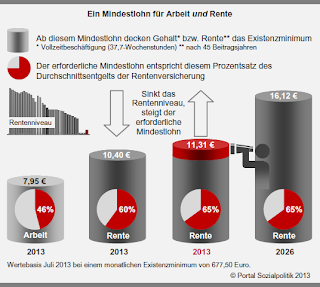

Illustrieren wir die rentenpolitische Dramatik der absehbaren, weil heute schon angelegten Rutschbahn in die Altersarmut an einem Beispiel, das deshalb herausgegriffen wird, weil es andockt an eine andere höchst konfliktäre Debatte in unserem Land: dem Mindestlohn und der diesem zugeschriebenen Funktion einer „Armutsvermeidung“. Die kann und muss man aus unterschiedlichen Perspektiven untersuchen, darunter ist auch der Blick auf die notwendige Höhe eines solchen Mindestlohnes, um eine Rente zu generieren, die das Niveau des Existenzminimums erreicht. Hierzu hat Johannes Steffen eine instruktive Ausarbeitung im April 2013 veröffentlicht: „Ein Mindestlohn für Arbeit und Rente. Erforderliche Höhe eines existenzsichernden Mindestlohns„. Hier die zusammenfassende Darstellung seiner Berechnungsergebnisse, die in der Publikation belegt und nachvollzogen werden können:

Ein Mindestlohn von derzeit 7,95 Euro – mit dem man bei Vollzeitarbeit (!) den aufstockenden Bezug von Arbeitslosengeld II bei einer alleinstehenden Person vermeiden könnte – reicht aber nicht aus, um nach 45 Beitragsjahren auch eine Altersrente in Höhe des Existenzminimums zu erreichen. Bei einer 37,7-Stunden-Woche bräuchte man derzeit bereits einen Stundenlohn von 10,40 Euro für eine existenzsichernde Altersrente. Nun muss man allerdings – was Steffen macht – berücksichtigen, dass nach der bestehenden Rechtslage das Rentenniveau weiter abgesenkt wird. Wenn man das in Rechnung stellt, dann bleibt das »nicht ohne Konsequenzen für die erforderliche Höhe des Mindestlohns. Zur Wahrung einer existenzsichernden Rente müsste dieser bis zum Jahr 2026 um 55 Prozent auf 16,12 Euro steigen.« Und damit nicht genug: »Der nach heutigen Werten fürs Alter als existenzsichernd ermittelte Mindestlohn von 10,40 Euro erwiese sich im Nachhinein – also aus Sicht des Jahres 2026 – als zu niedrig«, schreibt Steffen in seiner Analyse. »Rückblickend wäre im Jahr 2013 demnach ein Mindestlohn von 11,31 Euro erforderlich gewesen. Der Grund für den Wertverlust des aus heutiger Sicht mit 10,40 Euro noch ausreichend hohen Mindestlohns liegt in dem künftig deutlich niedrigeren Rentenniveau.«

Was tun? Das werden sich viele fragen angesichts dieser Zusammenhänge und prima facie frustrierenden Aussichten. Denn eines sollte erkennbar geworden sein: Wenn wir die Sache so laufen lassen, wie sie sich derzeit darstellt, dann rutschen Millionen Menschen in die definitive Altersarmut. Auch zu dieser Frage hat sich der Rentenexperte Johannes Steffen in einer Anfang dieses Jahres veröffentlichten Publikation geäußert: „Reformvorschläge für die Rente. Die Wirkung ausgewählter Instrumente und Maßnahmen auf die Höhe der Renten im Rentenbestand, beim Rentenzugang und für Rentenanwartschaften„. Aus dieser umfangreichen Ausarbeitung sei an dieser Stelle nur der folgende Hinweis im Kontext der Mindestlohndiskussion zitiert – wohlgemerkt aus einer Vielzahl von möglichen Maßnahmen:

»Ein einheitlicher gesetzlicher Mindestlohn kann (unabhängig von seiner konkreten Höhe) immer nur künftige Rentenanwartschaften erhöhen. Niedrige Löhne und damit niedrige Rentenanwartschaften, die in der Vergangenheit liegen, werden nicht erfasst. Ein Mindestlohn braucht also eine jahrzehntelange Vorlaufzeit, um sich auch in der Rente nachhaltig bemerkbar machen zu können.«

Deshalb braucht er ein rentenpolitisches Pendant:

»Über die sogenannte Rente nach Mindestentgeltpunkten … wird der Durchschnitt der Entgeltposition aus niedrigen Pflichtbeitragszeiten auf das 1,5-fache ihres tatsächlichen Wertes, maximal auf 75 Prozent des Durchschnittsentgelts (also maximal 0,75 EP/Jahr) angehoben. Die Regelung ist derzeit allerdings begrenzt auf vor 1992 liegende Pflichtbeitragszeiten mit einer niedrigen Entgeltposition; die Bedeutung der Regelung nimmt daher mit jedem neuen Rentenzugangsjahr ab. Eine Verlängerung des Instruments auf nach 1991 liegende Zeiten mit niedrigem Entgelt würde bei künftigen Rentenzugängen gerade die zurückliegenden Anwartschaften erfassen und gehört insoweit als zweite Seite der Medaille zwingend zu einem gesetzlichen Mindestlohn dazu. Bei einer völligen Entfristung könnten auch künftige Anwartschaften erfasst werden. Dies wäre erforderlich, sofern die Höhe eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns – bei typisierender Betrachtung einer erwerbslebenslangen, vollzeitnahen Beschäftigung – nicht zu einer Nettorente oberhalb des Existenzminimums führt.«

Eigentlich ist aber klar, dass wir aus einer grundsätzlichen Perspektive noch weiter gehen müssen: Das bisherige System der Rentenversicherung, vor allem der Finanzierung dieses Systems, kommt immer mehr an seine Grenzen. Die Finanzierung aus lohnbezogenen Beiträgen – und die auch noch begrenzt bis zur Beitragsbemessungsgrenze, was dazu führt, dass die darüber liegenden Einkommen mit keinem Cent zur Finanzierung der Rentenversicherung herangezogen werden – erweist sich als Achillesferse des Systems – im Zusammenspiel mit der politischen Entscheidung, dass Rentenniveau so drastisch abzusenken.

Im Kontext der sich verändernden Bedingungen brauchen wir dem Grunde nach dreierlei:

- Zum einen muss eine deutliche Verbesserung der Situation der Geringverdiener im Alterssicherungssystem erreicht werden. Es darf und muss an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht werden, dass erst jüngst die OECD eine fundierte Kritik an die deutsche Adresse geschickt hat: »Eine neue OECD-Studie warnt vor der zunehmenden Altersarmut in Deutschland: Geringverdiener werden künftig prozentual so wenig Rente beziehen wie in kaum einem anderen Industriestaat«, so müssen wir es in dem Artikel „Deutschland vernachlässigt arme Rentner“ lesen. »Nach derzeitigem Stand würden „die Rentenbezüge für Menschen mit verhältnismäßig kleinem Gehalt gegen Mitte dieses Jahrhunderts so niedrig sein wie in kaum einem anderen OECD-Land“, sagte die Leiterin der Abteilung für Sozialpolitik, Monika Queisser.« Nicht umsonst haben Länder wie die Schweiz eine „Mindestrente“ innerhalb ihres Alterssicherungssystems, die letztendlich auf einem großen System der Umverteilung von oben nach unten basiert.

- Damit eng verbunden ist ein Finanzierungssystem der Zukunft, das wir bereits heute beispielsweise in der Schweiz vorfinden können: Notwendig ist die Einbeziehung aller in ein Alterssicherungssystem der Zukunft und um die notwendige Umverteilung von oben nach unten realisieren zu können, benötigen wir zumindest eine Finanzierung aus dem gesamten zu versteuernden Einkommen und nicht nur aus dem Faktor legale sozialversicherungspflichtige Arbeit.

- Und drittens wird die bereits heute erkennbare und funktionierende Rutschbahn nach unten für Millionen Arbeitnehmer nur dann aufzuhalten sein, wenn man die Entscheidung zur massiven Absenkung des Rentenniveaus wieder rückgängig macht. So viel können selbst Normalverdiener – also die eigentlichen Leistungsträger unseres Landes – gar nicht verdienen, um unter den gegebenen Absenkungsbedingungen eine Rente zu erwirtschaften, die deutlich über dem Grundsicherungsniveau liegen wird in der ferneren Zukunft.

Genau für solche Fragen und daran geknüpften Entscheidungen bräuchte man eine Große Koalition. Allerdings eine, die ihre historische Aufgabe erkennt, aber keine des „muddling through“.