Nach mehrmonatigen Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften und den Verbänden der Leiharbeitsbranche ist die Katze aus dem Sack: „Leiharbeit: Löhne steigen, Abstand zwischen West und Ost sinkt„, so der DGB in seiner Pressemitteilung. Das hört sich ordentlich an. Und von Holger Piening, der stellvertretende Verhandlungsführer auf der Gegenseite, wird der Ausspruch berichtet: „Ich freue mich, dass es gelungen ist, noch vor der Bundestagswahl ein tragfähiges Verhandlungsergebnis zu erzielen“. Die Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) verfällt gar in eine wahre Jubelarie, wenn sie von einem „überragenden“ Schritt in der Mindestlohndebatte spricht. Was ist denn hier passiert? Welchen Durchbruch können und dürfen wir feiern für eine Personengruppe, die seit einigen Jahren im Mittelpunkt einer intensiven Debatte über die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt steht und die zuletzt fast schon einen Symbol-Status für fragwürdige Ausformungen des deutschen „Jobwunders“ angenommen hat? Ist jetzt etwa endlich die alte Forderung nach „Equal Pay“, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit, in die Wirklichkeit gehoben worden?

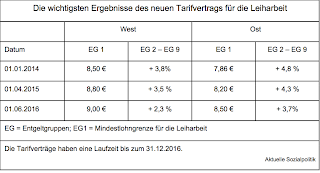

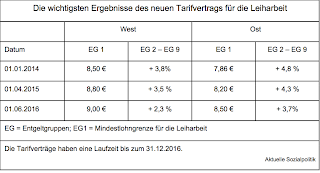

Die Tabelle fasst die wichtigsten Ergebnisse des neuen Tarifabschlusses zusammen. Ab dem kommenden Jahr bekommen die Leiharbeiter in drei Schritten mehr Geld, die prozentualen Steigerungsraten liegen in Westdeutschland bei 3,8%, 3,5% und 2,3%. Die Euro-Beträge für die niedrigste Entgeltgruppe in der Leiharbeit markieren zugleich den Mindestlohn für Leiharbeiter – bzw. korrekter formuliert für den einen West- und den anderen Ost-Mindestlohn, wenn denn diese Beträge seitens des Bundesarbeitsministeriums für allgemeinverbindlich erklärt wird, woran aber kein großer Zweifel bestehen kann. Dazu hat sich die amtierende Ministerin sogleich zu Wort gemeldet und das Ergebnis der Tarifparteien auch noch gegen die Oppositionsparteien eingebaut in den gerade auslaufenden Wahlkampf:

»Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) kündigte an, sie wolle die neuen Mindestlöhne umgehend für allgemeinverbindlich erklären, „damit alle Beschäftigten der Branche ab 1. Januar 2014 von dem Aufschlag profitieren können“. Die Einigung habe „eine überragende Bedeutung für die Mindestlohndebatte in Deutschland“. Das Ergebnis zeige auch, dass die Tarifparteien keine Vorgaben der Politik brauchten, um auf vernünftige Lohnhöhen zu kommen, sagte von der Leyen. Sie verwies damit auf Forderungen von SPD, Linken und Grünen nach einem flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn zwischen 8,50 und 10 Euro.«

„Von Anfang an war es für die DGB-Tarifgemeinschaft Leiharbeit klar, dass keinem Ergebnis zugestimmt wird, das nicht die 8,50 Euro als unterste Entgeltgruppe festschreibt. Damit haben wir zugleich die Lohnuntergrenze für den Branchenmindestlohn in der Leiharbeit festgelegt.“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Claus Matecki. Das ist eine durchaus mutige Interpretation des nun vorliegenden Tarifergebnisses, denn schaut man sich die Werte für Ostdeutschland an, dann ist festzuhalten, dass dort der auf der Forderungsebene für jetzt seitens der Gewerkschaften gleichsam in Stein gemeißelte Betrag von 8,50 Euro tatsächlich erreicht wird – allerdings erst im Juni 2016!

Zugleich ist die mit dem Tarifabschluss auf Jahre festgeschriebene Zementierung einer ungleichen Bezahlung der Leiharbeiter in West und Ost zumindest begründungsbedürftig.

Das wird Ärger geben innerhalb der Gewerkschaften, worüber gleich noch zu sprechen sein wird. Hinter diesem Punkt werden dann auch die anderen erzielten Verbesserungen im Regelwerk verblassen und verschwinden. So weist der DGB darauf hin: Mit dem Abschluss sei es auch gelungen, den Einsatz von Leiharbeitsbeschäftigten als Streikbrecher zu unterbinden. Und weiter: »Geändert wurden die missbrauchsanfälligen Entgeltgruppenbeschreibungen in den untersten Entgeltgruppen EG 1-4. Leiharbeitsbeschäftigte, die z.B. als VerkäuferInnen im Einzelhandel eingesetzt sind, können nun nicht mehr grundsätzlich in EG 1 eingruppiert werden. FacharbeiterInnen haben durch die neuen Beschreibungen die Möglichkeit, höher gruppiert zu werden.«

Aber zurück zu den Hinweisen auf den drohenden Ärger innerhalb des gewerkschaftlichen Lagers. Die Kritiker haben sich bereits zu Wort gemeldet: Der Gewerkschaftsbund würde durch die Verlängerung der Tarifverträge für Leiharbeiter weiter den Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ unterlaufen, so der Vorwurf von Daniel Behruzi in seinem Artikel „Dumping dank DGB„. Das ist starker Tobak. Wie begründet er seinen Vorwurf mit Blick auf den aktuellen Tarifabschluss?

»Den Unternehmern bleibt damit … auf Jahre hinaus die Möglichkeit, reguläre Tarifverträge zu unterlaufen. Ohne eine Neuauflage des DGB-Vertrags wäre das laut Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) nicht mehr möglich gewesen … Die Schlechterstellung von Leiharbeitern gegenüber den Stammbeschäftigten wird mit dem DGB-Kontrakt zementiert. Dabei sieht das AÜG eigentlich gleiche Bezahlung (Equal Pay) vor – wenn dem kein Tarifvertrag entgegensteht. Da die Vereinbarungen der »christlichen Gewerkschaften« von den Gerichten längst für illegal erklärt wurden, ist es nun allein der DGB-Tarif, der Equal Pay verhindert.«

Hier wird eine offene Wunde innerhalb des Gewerkschaftslagers angesprochen – denn in den vergangenen Monaten hatten sich nicht wenige Gewerkschaftsmitglieder und -funktionäre für einen Ausstieg aus dem Tarifvertrag ausgesprochen, um den „Equal Pay“-Mechanismus des Gesetzes auszulösen. So wurde im Mai dieses Jahres unter der Überschrift „Gewerkschafter gegen Leiharbeitstarifvertrag“ berichtet: »In einem Offenen Brief fordern Sekretäre, Basisaktivisten und ganze Betriebsratsgremien, die Vorstände des DGB und seiner Einzelgewerkschaften auf, den Tarifvertrag für die Leiharbeitsbranche einfach auslaufen zu lassen.« Der hier angesprochene Offene Brief „Equal Pay durchsetzen statt Lohndumping tarifieren – Nein zum DGB Tarifvertrag in der Zeitarbeit!“ datiert vom 11. April 2013. Darin findet man u.a. die folgenden Ausführungen:

»Wir sind gemeinsam mit zahlreichen Arbeitsrechtler/innen der Überzeugung, dass die Vorteile einer ersatzlosen Kündigung angesichts des Equal-Pay-Grundsatzes im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gegenüber möglichen und angeblichen Risiken deutlich überwiegen. Eine ersatzlose Kündigung des Tarifvertrags ermöglicht die Durchsetzung einer gleichen Bezahlung von Leiharbeiter/innen. Eine Neuauflage des Tarifvertrags hingegen zementiert Lohndumping durch die Leiharbeit und beschädigt unsere gewerkschaftliche Glaubwürdigkeit nachhaltig.«

Das hört sich im Lichte der nun bekannt gewordenen tarifvertraglichen Fortführung nach einer großen verlorenen Gelegenheit an. Das Hauptargument der Kritiker lautet ja, dass die Gewerkschaften nur einen tarifvertragslosen Zustand herbeiführen müssten, damit die im AÜG normierte Regelung des „Equal Pay“ greifen kann und muss. An dieser Stelle darf die Erinnerung erlaubt sein, dass die DGB-Gewerkschaften bei der umfassenden Deregulierung der Leiharbeit im Gefolge der rot-grünen Agenda 2010-Politik ihren Tarifabschluss zur Leiharbeit damit gerechtfertigt haben, dass sie damals vor dem Problem standen, »dass ihnen die Arbeitgeber der Branche immer drohen konnten (und teilweise haben sie es auch praktiziert), statt mit ihnen mit den so genannten „christlichen Gewerkschaften“, einer wundersamen Truppe „gelber“ Nicht-Gewerkschaften, abzuschließen, die bereit waren, auch unterirdische Vergütungsbedingungen zu akzeptieren«, wie ich erst vor kurzem in einem Blog-Beitrag auf dieser Seite angemerkt habe. Nachdem das Bundesarbeitsgericht diese ominösen „Tarife“ 2010 wegen der fehlenden Tariffähigkeit für unwirksam erklärte, haben die „christlichen Gewerkschaften“ das Tarifgeschäft aufgegeben.

Was kann gegen die kritische Argumentation, dass mit einer Fortführung der tarifvertraglichen Regelung eine einmalige Chance vertan wird, zu einer „Equal Pay“-Regelung zu kommen, ins Feld geführt werden? Unter der Überschrift „Tarifverträge Leiharbeit – überflüssig oder notwendig?“ findet man auf der Seite der IG Metall die folgenden drei Haupt-Argumente für einen Tarifvertrag:

»Tarifverträge schaffen Klarheit: Das Gesetz beschreibt nicht, wie Equal Pay im Betrieb funktionieren soll. Für Beschäftigte wäre nicht transparent, welche Ansprüche sie haben. Das können Arbeitgeber ausnutzen. Leiharbeitnehmer müssten unter Umständen bei jedem Einsatz ihre Ansprüche selbst ermitteln, geltend machen und notfalls vor Gericht einklagen. Im Tarifvertrag ist alles klar geregelt. Er schafft Rechtssicherheit.«

»Im Gesetz gilt das Equal-Pay-Gebot nicht für Zeiten, in denen Leihbeschäftigte nicht in Einsatzbetriebe entliehen sind. Anders als im Tarifvertrag ist dazu im Gesetz nichts geregelt.»

»Der Mindestlohn in der Leiharbeit basiert auf Tarifverträgen. Der Gesetzgeber hat den Tariflohn als Lohnuntergrenze in der Branche anerkannt. Daran müssen sich auch Verleihfirmen etwa mit Sitz in Polen halten. Ohne Tarifverträge könnten sie ihre Arbeitskräfte zu den niedrigeren polnischen Löhnen nach Deutschland schicken.«

An anderer Stelle hört man dann immer wieder auch noch den Hinweis, dass ja bei abgelaufenen Tarifverträgen eine Nachwirkung der Tarifverträge gelten würde und die betroffenen Arbeitnehmer dann unter den bestehenden schlechten Bedingungen weiter arbeiten müssen. Diese Nachwirkungsthese wird allerdings von den Kritikern mit Blick auf die gesetzliche Normierung des „Equal Pay“ bei fehlendem Tarifvertrag bestritten – eine Frage, deren letztendliche Beantwortung in den Händen von Arbeitsrechtlern liegen muss.

Auch wenn man ein Befürworter einer pragmatischen Vorgehensweise ist, dann muss zumindest die lange Laufzeit, die nun vereinbart wurde, verwundern. Hier wird tatsächlich auf Jahre hinweg ein tarifliche Eigenwelt für die Leiharbeit zementiert.

Eine der größten Gefahren für die Gewerkschaften wird sein, dass sie am Beispiel dieses neuen Tarifabschlusses vorgeführt werden hinsichtlich ihrer „Mindest-Mindestlohnrhetorik“, die seit längerem immer auf die 8,50 Euro fokussiert war und ist und nachdem dieser Betrag immerhin Beschlusslage der Gewerkschaften darstellt, auch gut abgesichert im Binnengefüge der Gewerkschaften. In der Praxis geht es aber offensichtlich sehr wohl, hiervon zumindest für einen langen Übergangszeitraum abzuweichen.

Dem einen oder der anderen könnte hier die These in den Kopf kommen, da waren ja sogar die Friseure, von denen nun wirklich nicht wenige Betriebe Probleme mit einem halbwegs akzeptablen Mindestlohn haben, schneller und mutiger. Allerdings kann man die auch in der Tabelle ausgewiesenen Beträge natürlich nicht eins zu eins vergleichen mit den angestrebten Mindestlohnsätzen bei den Friseuren, denn bei denen kommen dann zwar auch noch die Arbeitgeberkosten dazu, aber bei der Leiharbeit tritt als weitere Kostenkomponente der Betrag dazu, der an die Leiharbeitsfirma fließt. Deshalb muss der entleihende Betrieb ja auch kostenseitig einen Betrag kalkulieren, der im Schnitt mindestens das Doppelte dessen beträgt, was dem einzelnen Leiharbeiter am Ende der Nahrungskette zugestanden wird. Und nicht nur das: In einigen Branchen, allen voran der Metall- und Elektroindustrie, wurden ja auch tarifvertraglich „Branchenzuschläge“ vereinbart, die den Leiharbeiter nach längerer Beschäftigungsdauer in die Nähe der Vergütung der Stammbelegschaft in seinem bzw. ihren Tätigkeitsfeld führt („natürlich“ ohne die sonstigen Zusatzleistungen, die die Stammbelegschaft oftmals noch beziehen kann). Eine deutlich stärkere Anhebung der Vergütungssätze für die Leiharbeit hätte diese Beschäftigungsform kostenseitig dann sicher in einer zunehmenden Zahl von Fällen den betriebswirtschaftlichen Relevanzboden entzogen (was zugleich ein explizites Ziel ist eines Teils der Kritiker an der Leiharbeit generell). Und schon wären wir mittendrin in einer notwendigerweise höchst komplexen Tiefenanalyse der unterschiedlichen Aufgaben der Leiharbeit und der Beschäftigung von Leiharbeitern, auch und gerade mit Blick auf die Stammbelegschaften und deren Eigeninteressen. Das würde den Rahmen dieses Blog-Beitrags sprengen, aber darauf hinweisen sollte man schon.