Der Wahlkampf verlangt den Politikern so einiges ab. Zu allem und jeden sollen sie was sagen (können). Das geht natürlich eigentlich nicht, aber die meisten tun es trotzdem. Dann kann es zuweilen peinlich werden oder zumindest erhellend. Vor allem, wenn die Regierung ihre eigenen Gesetze nicht kennt – wobei das im Grundatz schon mathematisch nicht möglich ist.

Die Bundeskanzlerin hat dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt. So berichten Matthias Loke und Daniela Vates in ihrem Artikel „Krasser Fall“ von Leiharbeit über das nicht gerade unbedeutende Thema Leiharbeit:

»Da war die Bundeskanzlerin aber besorgt und beeindruckt: Das sei doch „ein sehr krasser Fall“, stellte sie in der ARD-Sendung „Wahl-Arena“ am Montagabend fest, nachdem ein Leiharbeiter seine Erfahrungen geschildert hatte. Zehn Jahre Leiharbeit hintereinander in einem Betrieb seien ja quasi eine Beschäftigung wie ein Stammarbeiter, sagte sie. Zeitarbeit sei „so nicht gedacht gewesen“, das sei doch eine „sehr weitgehende Auslegung“.«

Also ob das nicht so gedacht war – darüber müssen wir noch sprechen. Vorher aber kurz zu dem Sachverhalt, der das Erstaunen der Kanzlerin ausgelöst hat: Leiharbeiter und Betriebsrat Christian Graupner hatte erzählt, dass er seit 2003, also schon zehn Jahre lang, als Leiharbeiter ununterbrochen im gleichen Unternehmen beschäftigt sei. In dem Betrieb nahe Leipzig, der Achsen für die Autobauer Porsche und BMW liefere, seien 30 bis 40 Stammbeschäftigte tätig, aber zugleich rund 500 Leiharbeiter, berichten uns Loke und Vates.

Die IG Metall konnte das Erstaunen der Kanzlerin nicht nachvollziehen. Eine solche lange Einsatzzeit eines Leiharbeiters bei einem Unternehmen sei zwar nicht die Regel, „aber auch kein Einzelfall“. Die Gewerkschaft nannte explizit den europäischen Flugzeughersteller Airbus, bei dem ähnlich lange Einsätze von Leiharbeitern vorkommen.

Bevor man sich in den Untiefen der Details verliert, hilft ein Blick auf das zugrundeliegende Gesetz, in diesem Fall das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und vor allem auf die bisherige Entwicklungsgeschichte dieses Gesetze:

Begonnen hat alles mit einem Urteil des Bundesverfassungsgericht: Das Bundesverfassungsgericht hatte im April 1967 die Erstreckung des staatlichen Arbeitsvermittlungsmonopol auf die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung für verfassungswidrig erklärt und ermöglichte damit die legale Arbeitnehmerüberlassung durch Private (vgl. hierzu BVerfG, Urteil vom 4. April 1967, Az. 1 BvR 84/65, BVerfGE 21, 261). 1972 wurde dann das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) ins Leben gerufen. Die nun folgende Entwicklungsgeschichte ist eine der schrittweisen Deregulierung bis hin zum „big bang“ im Kontext der so genannten „Hartz-Reformen“. Nachzeichnen kann man das an der Regelung der hier besonders interessierenden Überlassungsdauer:

Als das AÜG geschaffen wurde, begrenzte man die maximal zulässige Überlassungdauer der Leiharbeitnehmer auf 3 Monate. Dahinter stand die sicher nicht ganz unberechtigte Vorstellung, dass Leiharbeit Sinn machen kann, wenn es um die Deckung eines zeitlich eng begrenzten Arbeitsanfalls geht, beispielsweise die Vertretung einer Sekretärin oder ein zusätzlicher Auftrag, der aber absehbar nur einen punktuellen Mehraufwand generiert. Betrachtet man die weiteren Eingriffe des Gesetzgebers hinsichtlich der zulässigen Überlassungsdauer in der Leiharbeit, dann zeigt sich ganz praktisch das, was hier bereits als sukzessive Deregulierung bezeichnet worden ist.

1985 wurde eine Verlängerung der maximal erlaubten Überlassungsdauer von 3 auf 6 Monate vorgenommen, 1994 von 6 auf 9 Monate, 1997 von 9 auf 12 Monate (bei dieser Gesetzesänderung wurden außerdem weitreichende Deregulierungen vorgenommen: Zulassung der erstmaligen Synchronisation von Ersteinsatz und Arbeitsvertrag, Zulassung der Wiedereinstellung nach Ablauf von 3 Monaten, Lockerung des Befristungsverbotes), im Jahr 2002 wurde dann die maximale Überlassungsdauer von 12 auf 24 Monate ausgeweitet. Und dann der „big bang“ am 1. Januar 2003 im Zuge der „Hartz-Gesetze“: Wegfall der zeitlichen Beschränkung der Überlassungsdauer. Angereichert wurde diese vollständige Freigabe mit dem Wegfall des besonderen Befristungsverbotes, des Wiedereinstellungsverbotes und des Synchronisationsverbotes sowie einer Lockerung des Überlassungsverbotes im Baugewerbe bei Überlassung zwischen Betrieben des Baugewerbes. Der damalige sozialdemokratische „Superminister“ für Wirtschaft und Arbeit der rot-grünen Koalition, Wolfgang Clement, hatte für eine totale Deregulierung der Leiharbeit gesorgt. Nur der Vollständigkeit halber: Ebenfalls Bestandteil der Deregulierung war die Aufnahme des Grundsatzes des Equal Pay in das AÜG mit einer Öffnungsklausel für Tarifverträge, die davon zuungunsten des Arbeitnehmers abweichen. Anders ausgedrückt: Aufgrund der Anforderungen einer EU-Richtlinie müssten die Leiharbeitnehmer eigentlich die gleichen Arbeitsbedingungen und damit auch die gleiche Entlohnung bekommen wie die Stammbeschäftigten des entleihenden Unternehmens – es sei denn, für die Leiharbeitnehmer gilt ein eigenständiger Tarifvertrag, der nach unten abweichende Löhne vorsieht. Genau das ist dann bei der Umsetzung der gesetzlichen Neuregelung passiert. Die Arbeitgeber der Leiharbeitsbranche haben Tarifverträge abgeschlossen, wobei damals die DGB-Gewerkschaften vor dem Problem standen, dass ihnen die Arbeitgeber der Branche immer drohen konnten (und teilweise haben sie es auch praktiziert), statt mit ihnen mit den so genannten „christlichen Gewerkschaften“, einer wundersamen Truppe „gelber“ Nicht-Gewerkschaften, abzuschließen, die bereit waren, auch unterirdische Vergütungsbedingungen zu akzeptieren. Bezeichnenderweise wurde bereits im Februar 2003 der erste Tarifabschluss zwischen der Interessengemeinschaft Nordbayerischer Zeitarbeitsunternehmen (INZ) und der Tarifgemeinschaft der Christlichen Gewerkschaften Zeitarbeit und PSA (CGZP) gemacht. Es hat dann Jahre gedauert, bis die Rechtsprechung richtigerweise die Nicht-Tariffähigkeit dieser Nicht-Gewerkschaften und damit die Unwirksamkeit der mit ihnen vereinbarten „Tarifverträge“ festzustellen. Bis dahin aber war erst einmal ein umfassender Niedriglohnsektor über die gesamt Leiharbeit implementiert.

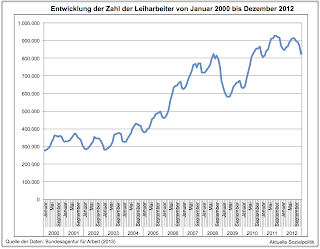

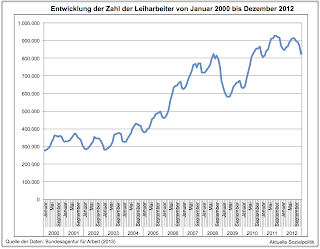

Im Zuge der umfassenden Deregulierung der Leiharbeit durch die damalige rot-grüne Bundesregierung gab es dann eine massive Expansion der Leiharbeit in Deutschland, wie man der Abbbildung mit der Zahl der Leiharbeiter entnehmen kann. Dabei wurde schnell klar, dass ein nicht kleiner Teil der die Leiharbeit nutzenden Unternehmen die Beschäftigung von Leiharbeitern nicht als Überbrückung einmaliger Arbeitsanfälle oder als verlängerte Probezeit vor der Übernahme in Anspruch genommen hat – was den Hoffnungen eines Teils der Befürworter einer Deregulierung der Leiharbeit, über den „Klebeeffekt“ Arbeitslosigkeit abbauen zu können, bestätigt hätte -, sondern die Leiharbeiter wurden als „zweite Belegschaftsschicht“ zur Tarifflucht und zum Lohndumping innerhalb der Betriebe instrumentalisiert.

Zurück zum Thema Überlassungsdauer bzw. dem seit 2003 implementierten Wegfall irgendeiner maximalen Überlassungsdauer im AÜG: Damit wurde legal die Option eröffnet, dass ein Entleihunternehmen faktisch einen Leiharbeiter lebenslang in seinem Betrieb beschäftigen kann, ohne diesen fest einstellen zu müssen. Das ist bzw. war die Rechtslage – auch unter der von Angela Merkel angeführten und derzeit regierenden schwarz-gelben Koalition.

Nun gibt es neben dem zum 1. Januar 2011erfolgten Inkrafttreten eines Mindestlohnes in Höhe von damals 7,89 € im Westen und 7,01 € im Osten auf der Basis einer Rechtsverordnung des BMAS weitere Re-Regulierungen, die zu einer „Verteuerung“ des Instruments Leiharbeit geführt haben, so beispielsweise die tarifvertraglich seitens einiger Gewerkschaften durchgesetzten „Branchenzuschläge“. Stichtag ist hier der 1. November 2012 gewesen: Erstmals sind an Leiharbeitnehmer aufgrund eines Tarifvertrags Branchenzuschläge zu zahlen, wenn sie in die Metall-, Elektro- und Chemieindustrie überlassen werden. Die Zuschläge betragen in 5 Stufen gestaffelt nach der Überlassungsdauer zwischen 15 % nach 6 Wochen und 50 % nach 9 Monaten. Eine Folge dieser Verteuerung ist u.a. die beobachtbare Ausweichreaktion eines Teils der Unternehmen in den Bereich der Werkverträge.

Aber auch bei der hier im Mittelpunkt stehenden Überlassungsdauer gibt es Bewegung: Seit dem 01.12.2011 sieht § 1 Abs. 1 S. 2 AÜG vor, dass die Überlassung von Arbeitnehmern „vorübergehend“ zu erfolgen hat. Leider hat der Gesetzgeber nicht näher definiert, was er unter „vorübergehend“ versteht – weswegen man sich auch prima darüber streiten kann, so die Kommentierung in dem Beitrag „Rechtsprechungs-Kuddelmuddel zur Leiharbeit: Was bedeutet eigentlich „vorübergehend“?“ auf „Betriebsrat Blog“. Hier wurde über zwei Entscheidungen ein un desselben Gerichts (allerdings zweier Kammern) berichtet, die vor allem die Unklarheit verdeutlichen, die bei der Frage, was das Wörtchen „vorübergehend“ bedeuten mag, auftauchen können:

»Die 7. Kammer des LAG Berlin-Brandenburg hatte sich in einem Urteil vom 16.10.2012 (Az.: 7 Sa 1182/12 …) mit den individualarbeitsrechtlichen Konsequenzen des dauerhaften Einsatzes von Leiharbeitnehmern beschäftigt. Im vorliegenden Fall hatte die Klägerin geltend gemacht, dass zwischen Ihr und dem Entleiher ein Arbeitsverhältnis zustande gekommen sei, da ihre Überlassung nicht mehr vorübergehend gewesen sei.Das LAG Berlin-Brandenburg wies die Klage ab. Die Richter vertraten die Ansicht, dass selbst bei einer nicht vorübergehenden Überlassung kein Arbeitsverhältnis mit dem Entleiher zustande kommt. Das LAG ließ dabei offen, ob es sich hierbei um eine nicht nur vorübergehende Arbeitnehmerüberlassung handelte. Die von der Klägerin geltend gemachte Rechtsfolge des Zustandekommens eines Arbeitsverhältnisses sei jedenfalls vom Gesetzgeber für diesen Fall nicht vorgesehen worden.«

Und abweichend davon eine andere Entscheidung:

»Interessanterweise sind die Richter der 15. Kammer des LAG Berlin-Brandenburg genau gegensätzlicher Ansicht. In einem Parallelverfahren (Urteil vom 09.01.2013 – Az.: 15 Sa 1635/12) urteilten sie, dass eine auf Dauer angelegte Arbeitnehmerüberlassung von der erteilten Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung nicht gedeckt sei. Es komme daher ein Arbeitsverhältnis zwischen dem Entleiher und dem Leiharbeitnehmer zustande. Es stelle einen „institutionellen Rechtsmissbrauch“ dar, wenn das konzerneigene Verleihunternehmen nicht am Markt werbend tätig sei und seine Beauftragung nur dazu diene, Lohnkosten zu senken oder kündigungsschutzrechtliche Wertungen ins Leere laufen zu lassen.«

Das Bundesarbeitsgericht hat zwischenzeitlich ebenfalls eine hier relevante Entscheidung verkündet. Es geht um den Beschluss vom 10. Juli 2013 – 7 ABR 91/11, die sich auf die besondere Frage des Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates bezieht. Hierzu aus der Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts „Einsatz von Leiharbeitnehmern – Zustimmungsverweigerung des Betriebsrats“:

»Der Betriebsrat des Entleiherbetriebs kann seine Zustimmung zum Einsatz von Leiharbeitnehmern verweigern, wenn diese dort nicht nur vorübergehend eingesetzt werden sollen.«

Und hier der entscheidende Passus:

»Danach erfolgt die Überlassung von Arbeitnehmern an Entleiher „vorübergehend“. Die Bestimmung enthält nicht lediglich einen unverbindlichen Programmsatz, sondern untersagt die nicht nur vorübergehende Arbeitnehmerüberlassung. Sie dient zum einen dem Schutz der Leiharbeitnehmer. Zum andern soll sie auch die dauerhafte Aufspaltung der Belegschaft des Entleiherbetriebs in eine Stammbelegschaft und eine entliehene Belegschaft verhindern. Der Betriebsrat des Entleiherbetriebs kann daher seine Zustimmung zur Einstellung von Leiharbeitnehmern verweigern, wenn diese im Entleiherbetrieb nicht nur vorübergehend beschäftigt werden sollen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob und ggf. welche Rechtsfolgen sich aus einem Verstoß gegen § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG für das Rechtsverhältnis des einzelnen Leiharbeitnehmers zum Entleiher ergeben.«

Wie so oft bei solchen wegweisenden, weil grundsätzlichen Entscheidungen liegt der Teufel im Detail, denn das Bundesarbeitsgericht hat sich der naheliegenden Aufgabe, das Wörtchen „vorübergehend“ zu definieren, elegant entzogen:

»Der Streitfall verlangte keine genaue Abgrenzung des Begriffs „vorübergehend“. Der Arbeitgeber beabsichtigte, die Leiharbeitnehmerin ohne jegliche zeitliche Begrenzung statt einer Stammkraft einzusetzen. Das ist jedenfalls nicht mehr „vorübergehend“.«

So wird derzeit weiter gerätselt und diskutiert, was genau denn nun „vorübergehend“ bedeuten kann und muss. Wichtig allerdings ist das klare Signal des Bundesarbeitsgerichts, dass die bislang vorhandene Option einer gleichsam „lebenslangen“ Leiharbeiterexistenz in einem Entleihunternehmen keine mehr sein wird, wenngleich die Entscheidung erst einmal nur die Varianten betrifft, in denen es einen Betriebsrat gibt, der sich dieser Ausgestaltung verweigert. Auf der anderen Seite kann man die Richter aber auch verstehen, denn warum sollen sie wieder den Job machen, der gefälligst vom Gesetzgber zu erledigen ist. Hierzu wieder ein Zitat aus dem Beitrag von Loke und Vates: »Einsilbig blieb hingegen das Bundesarbeitsministerium: Ob Handlungsbedarf bestehe, müsse die nächste Bundesregierung klären.«

Da wird uns dann Hoffnung gemacht, denn wir können in dem Artikel der beiden auch lesen: »Immerhin versprach die Kanzlerin in der Fernsehsendung, sich den Fall von Christian Graupner noch einmal genauer anzusehen.« Mutti wird sich kümmern wollen. Gut, wenn man das auf die Wiedervorlageliste setzt.

Fazit: Die Option (sicher nicht der Regelfall) einer lebenslangen Beschäftigung im Niemandsland der Leiharbeit bei ein und demselben Unternehmen war ein Bestandteil der umfassenden De-Regulierung der Leiharbeit. Folgt man der Entwicklungsachse der beobachtbaren Re-Regulierung der Leiharbeit in den vergangenen drei, vier Jahren – auch und gerade vorangetrieben durch die oftmals anklagende Berichterstattung in den Medien -, dann erscheint diese Forderung nur konsequent: »Die IG Metall fordert eine gesetzliche Begrenzung der Überlassungsdauer für Leiharbeiter und beruft sich dabei unter anderem auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom Juli. Darin war festgestellt worden, dass ein Leihbeschäftigter nicht dauerhaft in einem Unternehmen beschäftigt werden, sondern nur vorübergehend eingesetzt werden darf. Allerdings hatte das Gericht nicht festgelegt, was „vorübergehend“ zeitlich genau bedeutet. Deshalb, so die IG Metall, müsse der Gesetzgeber eine Festlegung treffen«, so Loke und Vates in ihrem Artikel.

Darüber hinaus würde natürlich die echte Umsetzung von „equal pay“ helfen, die Leiharbeit wieder auf ihre eigentliche Funktion zu reduzieren, vorübergehende Arbeitsausfälle mit flexiblen – und das muss heißen teureren – Personal zu überbrücken. Dass die Lohndumper unter den Unternehmen dann wieder andere Ausweichstrategien suchen und probieren werden, ist gewiss wie das Amen in der Kirche, aber kein Argument gegen die notwendige Regulierung dieser Form des modernen „Menschenhandels“.