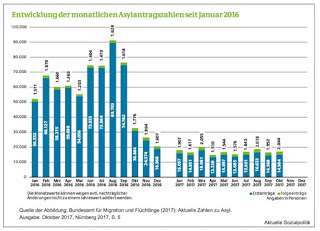

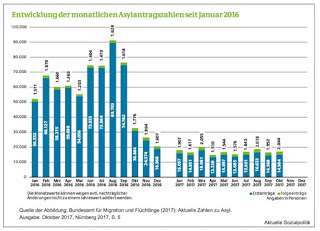

Wenn man als unbedarfter Beobachter die deutsche Medienlandschaft verfolgt, dann könnte man den Eindruck bekommen, im Jahr 2017 ist zumindest das Thema neue Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, erledigt. Dem ist nicht so, wie man den trockenen Zahlen entnehmen kann. Die monatlich herausgegebene Asylantragsstatistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) verdeutlicht die Entwicklung seit dem Januar 2016. Nun kann man an dieser Stelle einwenden, dass das insofern verzerrt ist, weil hier die Monatswerte für die gestellten und als solche auch registrierten Asylanträge ausgewiesen werden. Dennoch kann man von dem folgenden Befund ausgehen: Monat für Monat kommen im Schnitt mindestens 15.000 Menschen neu zu uns. Man rechne diese – deutlich geringere Zahl als noch im Jahr 2016, geschweige denn 2015 – auf zwölf Monate hoch, dann wissen wir, dass auch in diesem Jahr (mindestens) 180.000 Menschen hier Asyl suchen werden. Das IAB schreibt dazu im Zuwanderungsmonitor November 2017:

»Im Oktober 2017 wurden etwa 15.000 Flüchtlinge neu erfasst. Nach Angaben derAsylgesuch-Statistik des BAMF wurden im Oktober 2017 etwa 15.000 neu zugezogene Flüchtlinge gezählt. Damit bleibt der Zuzug Geflüchteter auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Seit April 2016 bewegt sich die Zahl der monatlich erfassten Geflüchteten etwa auf dem Niveau von 15.000 Personen.«

Die erwähnte Asylgesuch-Statistik ist eine neue Datenquelle: Seit Januar 2017 können erstmalig genaue Angaben zum monatlichen Zugang von Asylsuchenden gemacht werden. Hierfür steht dem BAMF nunmehr eine auf Personendaten basierende und der Antragserfassung zeitlich vorgelagerte Asylgesuch-Statistik zur Verfügung, die jetzt zur Darstellung des Zugangs von Asylsuchenden anstelle der bisherigen EASY-Statistik herangezogen wird.«

Außerdem kann man hinsichtlich der Frage, woher diese Menschen kommen, dem Zuwanderungsmonitor entnehmen: »Im Oktober 2017 kamen 59,4 Prozent der Flüchtlinge, die in der Asylgesuch-Statistik erfasst wurden, aus Ländern, die von Kriegen, Bürgerkriegen oder

starker politischer Verfolgung betroffen sind, alleine 21,8 Prozent aus Syrien. Allerdings ist dies ein deutlicher Rückgang gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres 2016, als noch gut 85 Prozent aus diesen Ländern kamen (und rund 40% aus Syrien).«

Vor diesem Hintergrund erscheinen dann mit großer Energie ausgefochtene Kämpfe um die sich irgendwie verselbständigte „Obergrenze“ von 200.000 pro Jahr, wie man sie bei den gescheiterten Sondierungsgesprächen für eine „Jamaika“-Koalition erleben musste, irgendwie symbolisch. Aber dahinter steht natürlich eine ganz grundsätzliche und eben nicht verschwundene Frage, nämlich die nach dem Umgang mit den auch in Zukunft zu erwartenden Migranten, für deren Fluchtmotive es viele Ursachen – und die dann oft auch nicht trennscharf zu unterscheiden – gibt.

Das sollte Anlass genug sein, einmal von oben und auch von unten auf die damit verbundenen Probleme zu schauen. Beginnen wir mit der „Vogelperspektive“, gleichsam einem internationalen Blick auf den Umgang mit den Flüchtlingsbewegungen.

Vor kurzem fand ein Gipfeltreffen zwischen der EU und der Afrikanischen Union statt. Das stand unter dem Eindruck solcher im Jahr 2017 unglaublich klingender Berichte: Wie auf Märkten in Libyen Sklaven versteigert werden, so ist einer der vielen Artikel überschrieben:

»In Libyen werden Migranten verkauft wie Vieh. Das kritisieren Hilfsorganisationen seit längerem. Ein Bericht zeigt den Handel im Video. „900, 1000, 1100“: Die Interessenten auf dem Handy-Video überbieten sich gegenseitig, als würde es um Tiere gehen. „Große starke Jungs für die Arbeit auf der Farm“, wirbt der Auktionator. Am Ende werden die zwei Männer für 1200 Libysche Dinar – gerade einmal knapp 750 Euro – ihrem neuen Besitzer übergeben.«

Wer sich im Original überzeugen möchte, dass das keine Fake News sind, wird hier auch mit Video-Material bei CNN fündig: People for sale. Where lives are auctioned for $400. Die Reporter von CNN beobachteten mehrere Auktionen, bei denen mehrere Dutzend Männer in wenigen Minuten „unter den Hammer“ gingen. Viele der Männer stammten aus Nigeria, Niger, Ghana und anderen afrikanischen Ländern, aus denen viele Flüchtlinge kommen.

Übrigens ist das alles jetzt nicht vom Himmel der Ahnungslosigkeit gefallen. Bereits Ende Januar 2017 konnte und mussten man solche Berichte zur Kenntnis nehmen: Flüchtlinge in Libyen: Auswärtiges Amt kritisiert „KZ-ähnliche Verhältnisse“: »Angesichts eines möglichen Migrationspakts mit Libyen hat das Auswärtige Amt die Lage in den Flüchtlingslagern des Landes ungewöhnlich scharf kritisiert … Wörtlich heißt es demnach: „Authentische Handy-Fotos und -videos belegen die KZ-ähnlichen Verhältnisse in den sogenannten Privatgefängnissen.“ In solchen „Privatgefängnissen“ würden Schlepper ausreisewillige Migranten häufig gefangen halten.„Exekutionen nicht zahlungsfähiger Migranten, Folter, Vergewaltigungen, Erpressungen sowie Aussetzungen in der Wüste sind dort an der Tagesordnung“, heißt es in dem Bericht. „Augenzeugen sprachen von exakt fünf Erschießungen wöchentlich in einem Gefängnis – mit Ankündigung und jeweils freitags, um Raum für Neuankömmlinge zu schaffen, d.h. den menschlichen ,Durchsatz’ und damit den Profit der Betreiber zu erhöhen“, (…).«

Und im April warnte die Internationale Organisation für Migration (IOM) vor einem modernen Sklavenhandel in Libyen (vgl. dazu IOM Learns of ‚Slave Market‘ Conditions Endangering Migrants in North Africa). Die Migranten seien „konfrontiert mit systematischer Mangelernährung, sexuellem Missbrauch bis hin zum Mord“. Dem IOM zufolge werden Frauen in die Prostitution gezwungen und vergewaltigt. Diese Einschätzung stützte die Organisation auf Zeugenberichte. Laut CNN verschärft sich die Lage weiter, seitdem die libysche Küstenwache weniger Boote in Richtung Europa passieren lässt.

Und wie hat man auf dem EU-Afrika-Gipfel auf diese unerträglichen Berichte reagiert? Dazu Robin Alexander in seinem Artikel Merkels spontaner Flüchtlings-Deal für Libyen:

»Unter Federführung von Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron macht Europa einen neuen Flüchtlings-Deal. Der Partner ist noch heikler als die Türkei des Recep Tayyip Erdogan, mit der die EU im März 2016 ihre umstrittenes Flüchtlingsabkommen machte. Diesmal geht es um ein Land, in dem nicht nur ein Autokrat herrscht, sondern sogar Bürgerkrieg: um Libyen … freie Fahrt für die Migranten übers Mittelmeer nach Italien ist nicht im deutschen Interesse, denn viele von ihnen würden sich sicher nach Deutschland durchschlagen. Keine Gewalt, kein Durchwinken – Merkel braucht einen dritten Weg.

Der Plan … sieht so aus: Die Regierung in Libyen gewährt internationalen Organisationen Zugang zu allen Lagern – zurzeit ist das nicht möglich. Dort sollen Mitarbeiter des UN-Flüchtlingswerks und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) durch Befragung und Prüfung feststellen, wer ein politischer Flüchtling ist und wer aus wirtschaftlichen Gründen seine Heimat verlassen hat.

Die zweite Gruppe, die nach der Einschätzung von Experten 80 Prozent aller Migranten in Libyen umfasst, soll in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden. Hier wollen Afrikaner und Europäer zusammenwirken: Die Afrikaner wollen Personaldokumente und Transitpapiere wesentlich schneller als heute zur Verfügung stellen und Flugzeuge chartern, um die Migranten in ihre Heimat zu bringen. Die EU stattet sie mit Rückkehrhilfen aus, also bescheidenen Finanzmitteln.

Die Insassen libyscher Lager, die jedoch tatsächlich Flüchtlinge im Sinne europäischer Asylgesetzgebung oder der Genfer Flüchtlingskonvention sind, werden nicht in ihre Heimat gebracht, sondern aus Libyen ausgeflogen – zunächst in die Nachbarländer Tschad oder Niger. Von dort sollen sie in einem Ansiedlungs-Verfahren in europäische oder außereuropäische Länder gebracht werden, die bereit sind, sie aufzunehmen … Ähnlich wie das Abkommen mit der Türkei verspricht auch der neue Libyen-Plan legale Wege nach Europa: Wenn die Absprachen funktionieren, sollen „Kontingente“ aus afrikanischen Staaten in Europa aufgenommen werden. Allerdings nicht auf Dauer: Gedacht ist an „zirkuläre Mobilität“, also etwa die Ausbildung und Finanzierung von Studenten, die später in ihre Heimatländer zurückkehren.«

Man muss sich zum jetzigen Zeitpunkt darüber bewusst sein – das ist alles erst einmal nur eine Absichtserklärung, deren Umsetzung mit vielen Fragezeichen versehen werden muss. So muss einer ins Boot geholt werden, der gar nicht am EU-Afrika-Gipfel an der Elfenbeinküste teilnahm, weil er offiziell keinen Staat regiert: General Chalifa Haftar, der weite Teile Libyens kontrolliert. Aber dort sind viele Flüchtlinge interniert. Der Milizenführer soll nun dazu gebracht werden, internationalen Beobachtern Zugang zu diesen Lagern zu ermöglichen. Man wird sehen.

In diesem Kontext lohnt der Blick auf eine neue Studie:

Lydie Arbogast et al. (2017): Die Internierung von Migrant*innen in der EU: Ein florierendes Geschäft, Brüssel: Rosa-Luxemburg-Stiftung, Büro Brüssel, 2017

Dazu kann man dem Vorwort von Martin Schirdewan und Florian Horn die folgende Beschreibung der Studie entnehmen:

»Was kostet ein Flüchtling pro Tag? Diese Frage rückt in den Vordergrund, wenn die Ausrichtung der Flüchtlingspolitik durch Kosten-Nutzen-Rechnungen und nicht durch humane Handlungsweisen bestimmt ist. Anwendung findet dieser Politikansatz in vielen Bereichen der Daseinsvorsorge – Bildung, Verkehr, Strom, Wasser. Um jede Dienstleistung so günstig wie möglich anzubieten, wird stets das gleiche Konzept angewendet: Privatisierung, denn nur der private Wettbewerb bringe die besten Preise. Aber bekanntlich zählt im Kapitalismus für Unternehmen der Profit. Um mit scheinbar günstigen Preisen ausreichende Profite zu erzielen,wird daher oft an anderer Stelle gespart. In der Flüchtlingspolitik werden so Menschenrechte und Fürsorgeprinzip zugunsten der Profitziele von Unternehmen vernachlässigt.

Die Unterbringung beziehungsweise Internierung von Asylsuchenden ist in den zurückliegenden Jahren zu einem «florierenden Geschäft» geworden, an dem auch transnationale Konzerne mitverdienen, während die sozialen Kosten dieses «Geschäftsmodells» vergemeinschaftet werden. Zuallererst auf dem Rücken der betroffenen Schutzsuchenden, die sich häufig Mangelversorgung, Rechts- und Freiheitsentzug sowie Gewalt ausgesetzt sehen. Aber auch auf dem Rücken der Beschäftigten der Dienstleitungsunternehmen werden Aufgaben wie Sicherheit, Verpflegung und Verwaltung von Flüchtlingsunterkünften ausgelagert.

Diese Studie schildert zum Teil schockierende Beispiele des Geschäfts mit Flüchtlingen in Europa und der Folgen des Profitdrucks. Beispiele aus Großbritannien, wo die Privatisierung des Asylsystems stark ausgeprägt ist und an die Gefängnisindustrie der Vereinigten Staaten erinnert; aus Italien, welches ein Public-Private-Partnership (PPP) Modell anwendet und wo die Verstrickung der Mafia in das Geschäft mit den Flüchtlingen aufgedeckt wurde; oder aus Frankreich, wo eine Baufirma undokumentierte Migranten zum Bau einer Abschiebeeinrichtung anheuerte, in der dieselben Migranten später bis zu ihrer Abschiebung interniert wurden, beleuchten die aktuellen Fehlentwicklungen.Darüber hinaus illustriert der Bericht auch die politischen Konsequenzen, die die Privatisierung der Flüchtlingsversorgung nach sich zieht.

Nichtregierungsorganisationen (NROs) werden teilweise kooptiert, die verantwortlichen staatlichen Behörden stehlen sich aus ihrer Verantwortung für ihre eigene Politik, und NROs vernachlässigen im Wettbewerb um Aufträge ihre eigenen Ansprüche.

Die Studie beschreibt ausführlich den Trend zur Auslagerung und Privatisierung in den Einrichtungen zur Unterbringung und Internierung von Flüchtlingen in Europa und deren Konsequenzen für die Flüchtlinge selbst, aber auch für Politik und für die Gesellschaft, in der wir leben. Nicht zuletzt dient sie als Warnung dafür, dass wenn große transnationale Unternehmen das Geschäft mit der Sicherheit lange genug bestimmen, ein Politikwechsel kaum möglich sein wird und die Konsequenzen uns alle betreffen.«

Das sollte mehr als nachdenklich stimmen. Aber ebenso muss man sich auch auf eine ganz andere Ebene begeben und akzeptieren, dass in den Aufnahmeländern und dort vor Ort unbestreitbar zu Konflikten kommt, die das Potenzial haben, die ganze Flüchtlingsthematik (noch mehr) auf eine schiefe Ebene zu setzen. Und eine kritische Auseinandersetzung ist auch und gerade dann notwendig, wenn das Thema instrumentalisiert wird von Kreisen, die daraus ihr politisches Süppchen kochen wollen. Denen steht dann aber immer auch ein Lager gegenüber, die negative Entwicklungen am liebsten ausblenden wollen, weil man die Instrumentalisierung durch „die anderen“ fürchtet, was aber nichts am Problem ändert.

Hierzu ein Beispiel aus Mannheim: Minderjährige Straftäter – Mannheimer OB sieht „Staatsversagen“, so ist ein Artikel überschrieben, der über ein Problem berichtet, das man auch in vielen anderen Städten kennt:

»Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hat das Innenministerium wegen wiederholter Straftaten von Flüchtlingen aus Nordafrika zum Handeln aufgefordert. Die Bevölkerung nehme es als „Staatsversagen“ wahr, wenn die meist strafunmündigen Täter – deren Identität zudem oft unklar sei – nicht zur Rechenschaft gezogen werden könnten, schrieb er in einem Brief an Ressortchef Thomas Strobl (CDU). „Das Grundvertrauen, dass der Staat seine Bürger schützen kann, ist nicht mehr vorhanden“, betonte Kurz. Seit Beginn der ersten Einreisewelle nach Mannheim 2015 falle eine kleine Gruppe zumeist aus Marokko durch eine „bislang nicht gekannte hohe kriminelle Energie“ auf. Kurz nennt in seinem Schreiben Straßenkriminalität, aber auch Sachbeschädigung und körperliche Angriffe in Einrichtungen. „Bei dieser Personengruppe besteht keinerlei Mitwirkungsbereitschaft oder Interesse an Integration“, unterstrich der Rathauschef. In seinem Brief fordert er Strobl auf, „kurzfristig Voraussetzungen zu schaffen, um eine geschlossene Unterbringung für die beschriebene Klientel realisieren zu können“.«

Allerdings sollte man auch berücksichtigen, um welche Größenordnungen es hier geht – die aber die ganze Gruppe in eine Art Kollektivhaft zu bringen droht: Der Oberbürgermeister spricht von etwa 15 von derzeit insgesamt rund 230 unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) in Mannheim, mit denen man intensive Probleme habe. Die Behörden fürchten ein Abrutschen der oft aus Marokko stammenden Jugendlichen ganz ins kriminelle Milieu. Sie waren auf der Flucht von ihrer Familie getrennt oder von ihren Eltern allein auf die Reise nach Deutschland geschickt worden.

Eine an sich einfache, zugleich aber auch komplexe Angelegenheit. Das angesprochene „Staatsversagen“ manifestiert sich aus Sicht der Mehrheit der Bevölkerung darin, dass man offensichtlich nicht in der Lage ist, bei denjenigen, die einem hier auf der Nase herumtanzen, entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Ein harter Umgang mit Intensivtätern ist nicht nur psychologisch mit Blick auf irgendwelche Stimmungen in der Bevölkerung, sondern auch sachlich geboten. Und natürlich ist es auch so, dass man sich in die eigene Tasche lügen würde, wenn man nicht zur Kenntnis nimmt, dass es flächendeckend erhebliche Probleme vor allem und immer wieder mit jungen Männern aus Nordafrika gibt.

Zugleich aber bekommen wir jetzt auf einer allgemeineren Ebene die Folgen eines anderen – flächendeckenden – Versagens zu spüren. Bereits Ende 2015, auf dem Höhepunkt der massiven Zuwanderung von Flüchtlingen, wurde auch hier immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es sein wird, arbeitsmarktpolitisch eine enge und kontinuierliche Betreuung zu organisieren, damit die Menschen, vor allem die jüngeren Flüchtlinge, nicht in einen malignen Zustand des Nichts-Tun eingemauert werden. Genau das aber ist in vielen Kommunen, wo die Menschen leben, leider zu beobachten – auch und vor allem, weil es Bund und Bundesländer nicht wirklich geschafft haben, einen umfangreichen nationalen Aktionsplan mit den entsprechenden Mitteln aufzustellen und konsequent umzusetzen.

Und was mit jungen Menschen passiert oder passieren kann, die seit zwei oder drei Jahren hier sind und keiner Beschäftigung nachgehen (können/dürfen/müssen), das kann sich jeder mal dadurch vorzustellen versuchen, dass man selbst davon betroffen wäre. Wer von uns würde dann nicht auch möglicherweise …