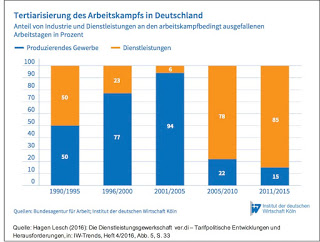

»Der Schwerpunkt der Arbeitskämpfe in Deutschland verschiebt sich immer mehr vom produzierenden Gewerbe auf den Dienstleistungsbereich. Dabei sind zunehmend Dritte – etwa Flugreisende, Bank- und Einzelhandelskunden, Brief- oder Paketempfänger – von Streiks betroffen.« Die Gewerkschaft Verdi würde auf Mitgliederverluste, eine rückläufige Tarifbindung und Konkurrenzgewerkschaften „mit einer expansiven Tarifpolitik“ antworten, so der Artikel Streiks treffen immer mehr Privatpersonen. Dieser bezieht sich auf Beobachtungen und Schlussfolgerungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Verdi im Kampfmodus, so kann man es beim Institut selbst lesen. »Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) verfolgt … eine zunehmend harte Tarifpolitik. So genehmigte Verdi zwischen 2004 und 2007 durchschnittlich 70 Arbeitskämpfe pro Jahr. Zwischen 2008 und 2014 stieg die Zahl dann auf durchschnittlich 151 … Während es zwischen 1990 und 2005 deutlich mehr Streiks im Produzierenden Gewerbe gab, entfielen zwischen 2005 und 2015 rund 80 Prozent aller Streiktage auf Dienstleistungsbranchen.«

Zu diesen Entwicklungen hat das Institut eine Studie veröffentlicht, die das genauer analysiert:

Hagen Lesch (2016): Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di – Tarifpolitische Entwicklungen und Herausforderungen, in: IW-Trends, Heft 4/2016

Im Jahr 2001 haben sich fünf Gewerkschaften zur Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) zusammengeschlossen. In den Jahren nach Gründung 2001 habe die Gewerkschaft rund 600.000 Mitglieder verloren, ein Minus von 27 Prozent. Die Jahre nach dem Zusammenschluss waren mehr als mager: Die Tarifabschlüsse waren damals niedrig und ver.di bekam Konkurrenz durch Sparten- bzw. Berufsgewerkschaften wie in der Luftfahrtbranche (Ufo für die Flugbegleiter, die Vereinigung Cockpit für die Piloten) oder im Gesundheitswesen durch den Marburger Bund (für die Krankenhausärzte). Die Tarifbindung ging in einzelnen Tarifbereichen spürbar zurück. So sank der Anteil der tarifgebundenen Arbeitnehmer im westdeutschen Handel von 69 Prozent im Jahr 2000 auf zuletzt 42 Prozent.

Mittlerweile »hat sich der Mitgliederrückgang in den letzten Jahren verlangsamt und es gelang in vielen Tarifbereichen, wieder Anschluss an die allgemeine Lohnentwicklung zu finden«, so Lesch in seiner Studie. Mit heute gut 2 Millionen Mitgliedern ist sie nach der IG Metall die zweitgrößte deutsche Gewerkschaft.

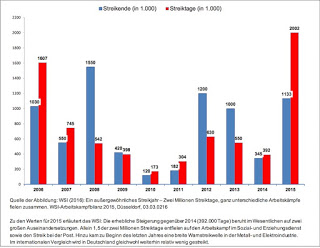

Schaut man sich das Jahr 2015 hinsichtlich der Streikaktivitäten in Deutschland an, dann liegt die Diagnose einer deutlichen Zunahme der Arbeitskämpfe nahe. Zu den Werten für 2015 erläutert das WSI: Die erhebliche Steigerung gegenüber 2014 (2,02 Millionen gegenüber 392.000 Streiktage) beruht im Wesentlichen auf zwei großen Auseinandersetzungen. Allein 1,5 der zwei Millionen Streiktage entfielen auf den Arbeitskampf im Sozial- und Erziehungsdienst sowie den Streik bei der Post (was die These einer Tertiarisierung der Arbeitskämpfe zu bestätigen scheint). Hinzu kam zu Beginn des letzten Jahres eine breite Warnstreikwelle in der Metall- und Elektroindustrie. Im internationalen Vergleich wird in Deutschland gleichwohl weiterhin relativ wenig gestreikt (vgl. dazu genauer WSI: Ein außergewöhnliches Streikjahr – Zwei Millionen Streiktage, ganz unterschiedliche Arbeitskämpfe fielen zusammen. WSI-Arbeitskampfbilanz 2015, Düsseldorf, 03.03.0216).

Und 2016? Die Zahl der Streiktage im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Also war 2015 doch nur ein „Ausrutscher“? Das nun auch wieder nicht. In den ersten sechs Monaten 2016 fanden nach WSI-Angaben 405.000 Arbeitstage wegen Streiks nicht statt – und damit mehr als im ganzen Jahr 2014.

»Es waren nicht die großen Auseinandersetzungen um Flächentarifverträge, die das Bild 2016 prägten. Vielmehr zeigen die vielen Arbeitskämpfe auf Unternehmens- und Betriebsebene eine Tendenz zur Fragmentierung. Das liegt zum einen daran, dass die Branchentarifverträge an Reichweite und Prägekraft verloren haben. Unternehmen entziehen sich der Tarifbindung oder gehen diese gar nicht erst ein. Zum anderen hat sich insbesondere in ehemals staatlich gelenkten Bereichen ein Wettbewerb der Gewerkschaften entwickelt: Bei Bahn und Lufthansa konkurrieren die DGB-Gewerkschaften mit Spartenorganisationen, was auf allen Seiten die Konfliktbereitschaft schürt«, so Daniel Behruzi in seinem Artikel Konflikte, die bleiben und damit den Finger auf den entscheidenden Punkt der qualitativen Veränderungen legend, die auch quantitative Auswirkungen haben.

»Als Multibranchengewerkschaft mit den meisten Tarifbereichen steht ver.di vor großen Herausforderungen. Das Hauptproblem dürfte sein, sich nicht in endlosen Kleinkonflikten wie beim Versandhändler Amazon zu verlieren. Angesichts der organisatorischen Breite führen Häuserkämpfe zu einem enormen personellen wie finanziellen Ressourcenverbrauch. Da einzelne Fachbereiche hiervon unterschiedlich betroffen sind, könnte dies langfristig den Zusammenhalt der Multibranchengewerkschaft gefährden.« (Lesch 2016: 36).

»Weniger Stellvertreterpolitik. Und mehr direkte Beteiligung der Beschäftigten. Dafür ist es notwendig, die Kolleginnen und Kollegen zu aktivieren und konsequent in Handlungen und Entscheidungen einzubeziehen. Diese Beteiligung ist die Voraussetzung von Demokratie und Emanzipation. Ein solches Vorgehen braucht Zeit und Geduld, ist aber dafür nachhaltig. Es gilt der Grundsatz: Tue nie etwas, was die Kolleginnen und Kollegen selbst tun können.«

Es geht darum, bisher passive und duldsame Menschen zu aktivieren. Ein Modell jenseits der klassischen deutschen Sozialpartnerschaft: Organizing will Wut und Konflikte. Das Konzept kommt aus den USA:

»Mitte der 90er begann die Dienstleistungsgewerkschaft SEIU mit Organizing und verdoppelte innerhalb von einem Dutzend Jahren ihre Mitgliederzahl, von 900.000 auf 1,8 Millionen. Daran wollen jetzt auch die deutschen Gewerkschaften anknüpfen: Mehr Kampf, Gefühl und Basisdemokratie.«

Und – gibt es Hoffnung? Durchaus, wenn man den Beispielen im Beitrag folgt: Ein Organizing-Pilotprojekt für das Prekariat in den modernsten Autofabriken Deutschlands in der Region Leipzig oder die Aktivitäten in und um die Charité herum.

Es wird ein langer und steiniger Weg, aber die Zeiten des alten Gewerkschaftsverständnisses sind in den Dienstleistungen definitiv vorbei. Insofern bleibt Hoffnung angesichts der vielfältigen neuen Aktivitäten, zugleich aber sollte man sich der Ambivalenz bewusst sein, die darin liegt, dass nunmehr die Dienstleistungen die Speerspitze der deutschen Arbeiterbewegung bilden sollen. Bis dahin ist es noch ein ordentliches Stück Weg.

Und nebenbei wird in diesem Jahr auch noch eine ganz grundsätzliche Frage höchstrichterlich unter die Lupe genommen und entschieden werden – das Tarifeinheitsgesetz. Dieses umstrittene Gesetz schränkt die Verhandlungsmacht kleiner Gewerkschaften deutlich ein. Es sieht vor, dass bei »Tarifkollisionen« nur noch der Tarifvertrag derjenigen Gewerkschaft gilt, die in dem betreffenden Betrieb die meisten Mitglieder hat. Seit Juli 2015 ist es in Kraft und dagegen haben mehrere (potenziell) betroffene Sparten- und Berufsgewerkschaften Klage vor dem Bundesverfassungsgericht erhoben. Aber nicht nur die, sondern auch ver.di hat in Karlsruhe gegen das Gesetz Klage erhoben.

»Befürworter sehen darin eine Stärkung der Solidargemeinschaft im Betrieb: Einzelne Berufsgruppen sollen sich nicht besser stellen können, ohne dass die anderen Beschäftigten daran teilhaben. Kritiker rügen eine massive Einschränkung von Grundrechten: Wer zur Minderheit gehört, brauche nicht zu hoffen, dass seine Gewerkschaft noch einen attraktiven Tarifvertrag aushandele. Er müsse sich mit der Standardware begnügen, welche die Mehrheit ausgehandelt habe. Das wird auch für die kleinen Gewerkschaften (also GDL etc.) zum Problem: Warum sollte dort jemand Mitglied bleiben und Beiträge zahlen, wenn die Minderheit ohnehin keine Handlungsmacht hat?«, so Gerrit Forst in seinem Beitrag Das Tarifeinheitsgesetz und seine Folgen.

Das Bundesverfassungsgericht hat es im Oktober 2015 zwar abgelehnt, die Anwendung des neuen Rechts bis zu einer endgültigen Klärung der Rechtslage auszusetzen. Gestützt hat es dies aber allein auf verfahrensrechtliche Erwägungen, die über die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes nichts aussagen (vgl. dazu auch den Blog-Beitrag Das höchst umstrittene Tarifeinheitsgesetz scheitert nicht am Bundesverfassungsgericht. Jedenfalls nicht auf die Schnelle vom 11. Oktober 2015). Grundsätzlich kann man tatsächlich eine Menge Einwände gegen dieses Gesetz vortragen, vgl. dazu die Beiträge Von der Tarifeinheit zur Tarifpluralität und wieder zurück – für die eine Seite. Und über die Geburt eines „Bürokratiemonsters“ vom 22. Mai 2015 sowie Schwer umsetzbar, verfassungsrechtlich heikel, politisch umstritten – das ist noch nett formuliert. Das Gesetz zur Tarifeinheit und ein historisches Versagen durch „Vielleicht gut gemeint, aber das Gegenteil bekommen“ vom 5. März 2015.

Wie dem auch sei, in diesem Jahr wird Karlsruhe entscheiden müssen. »Auf zwei Verhandlungstage hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe seine öffentliche Beratung über das umstrittene Tarifeinheitsgesetz der großen Koalition angesetzt. Prozesstermin ist am 24. und 25. Januar«, kann man diesem Artikel entnehmen: Tarifeinheit vor Verfassungsgericht (es geht um diese Verfahren: Az.: 1 BvR 1571/15, 1 BvR 1588/15, 1 BvR 2883/15, 1 BvR 1043/16, 1 BvR 1477/16). Offensichtlich wollen sich die Verfassungsrichter ausreichend Zeit nehmen, um ihre Fragen zu klären. Das sieht nicht so aus, als sein schon klar, dass sie das Gesetz einfach durchwinken werden.