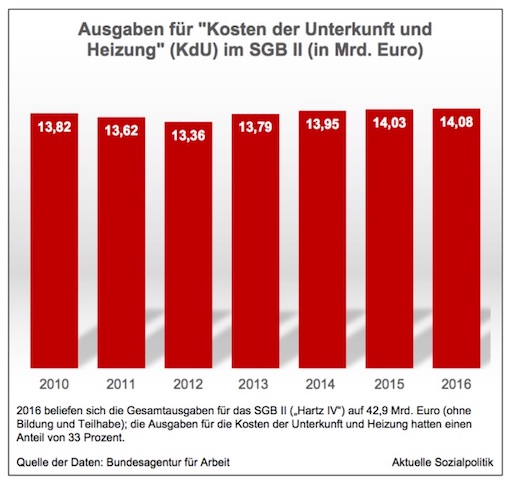

Für den Januar 2018 wurde gemeldet, dass sich 5.960.000 Menschen in der Grundsicherung nach dem SGB II befinden. Fast sechs Millionen Menschen im „Hartz IV“-System. Und wenn überhaupt deren Situation angesprochen wird, dann geht es häufig um das, was sie im Monat an Geld bekommen vom Jobcenter. Oftmals wird dabei auf den „Regelbedarf“ abgestellt, mit dem die Betroffenen ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen. Für eine alleinstehende Person ist das seit Anfang dieses Jahres ein Betrag von 416 Euro, im vergangenen Jahr waren das noch 409 Euro. Aber es gibt noch einen zweiten großen Ausgabenblock im Grundsicherungssystem, der von genau so existenzieller Bedeutung ist: Die „Kosten für Unterkunft und Heizung“ (KdU). Wir reden hier zum einen über eine für die Betroffenen elementare Leistung, zum anderen über erhebliche Beträge: 2016 wurden über 14 Mrd. Euro als KdU-Ausgaben gebucht, das waren ein Drittel der Gesamtausgaben für das SGB II.

SGB II

Der nach langen Geburtswehen reformierte Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende – und die verwaltungstechnischen Niederungen der Umsetzung in der Wirklichkeit vor Ort

In den vielgestaltigen Welten der Sozialpolitik ist es regelmäßig so, dass Themenhopping betrieben wird. Heute die Rente, morgen die Pflege, dann die Wohnungspolitik, zwischendurch ein wenig Kinderarmut und hin und wieder auch mal Hartz IV. Und schnell weiter zur nächsten Baustelle.

Aber zuweilen wird auch gearbeitet auf den Baustellen und heraus kommt ein filigranes, nicht selten hyperkomplex ausdifferenziertes Gesetzgebungsgebäude, über dessen Entstehung und dann meist zuletzt bei der offiziellen Einweihungsparty berichtet wird. Problem als gelöst abgehakt und weiter zum nächsten Thema.

Da ist es immer gut, wenn man einmal innehält und zurückblickt, was denn aus einer Sache nun geworden ist, wenn die Mühen der Ebenen begonnen haben und die Versprechungen eines Gesetzes auch in der wirklichen Wirklichkeit ihren Niederschlag finden (oder eben nicht), vor allem, wenn es sich um verbesserte Leistungen handelt. Nehmen wir als ein Beispiel den Unterhaltsvorschuss, der nach längerem Gekrampfe im vergangenen Jahr tatsächlich im Sinne einer Leistungsausweitung reformiert worden ist.

Kurz ein Blick darauf, wie es war und wo man was geändert hat: Bis zur Reform 2017 war die Regelung beim Unterhaltsvorschuss so, dass diese Leistung, die Alleinerziehende vom Jugendamt erhalten, wenn der andere Elternteil nicht für die Kinder zahlt oder zahlen kann, auf das 12. Lebensjahr des Kindes als Obergrenze und auf eine maximale Bezugsdauer von 72 Monaten, also sechs Jahre. begrenzt war. Beides Regelungen, die mehr als willkürlich daherkommen, denn was ändert sich nach dem 12. Geburtstag und warum ist nach 72 Monaten Schluss, auch wenn sich dann nichts geändert hat? Finanziert wird diese Ausfallleistung des Staates bislang zu einem Drittel vom Bund, zwei Drittel entfallen auf die Bundesländer, die wiederum die Aufteilung auf Land und Kommune selbst regeln können. Bundesweit wurde von 440.000 Empfängerinnen dieser Leistung berichtet. Man muss zusätzlich wissen, dass der Staat, der die Leistung vergibt, die Möglichkeit hat, sich das Geld zurückzuholen von den eigentlich zahlungspflichtigen Elternteilen, die aber nicht oder zu wenig zahlen.

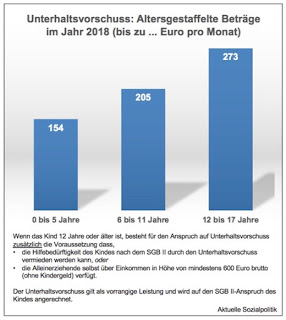

Zum 1. Juli 2017 wurden u.a geändert, dass die Begrenzung auf zwölf Jahre und die Befristung auf maximal sechs Jahre gestrichen wurde. Nun gilt als neue Altersgrenze das 18. Lebensjahr des Kindes. Bis dahin kann bei Vorliegen der Voraussetzungen die Leistung ohne eine zeitliche Einschränkung in Anspruch genommen werden. Die Zahlbeträge des Unterhaltsvorschusses wurden altersgestaffelt angehoben. Bei den Kosten hat sich der Bund verpflichtet, statt wie bislang ein Drittel nunmehr 40 Prozent der Ausgaben für diese Leistung zu finanzieren. Darüber wurde hier am 7. Juni 2017 in dem Beitrag Gut Ding will Weile haben? Der verbesserte Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende kommt zum 1. Juli 2017 berichtet. Die damalige Überschrift weist schon darauf hin, dass es offensichtlich etwas gedauert hat mit dieser Leistungsverbesserung für Alleinerziehende und ihre Kinder.

»Die Grundidee des Gesetzes war es vor vielen Jahren einmal, Frauen aus der Sozialhilfe zu holen oder sie schon vorher vor deren Bezug zu bewahren. Diesen Anspruch habe es schon früher nicht eingelöst, jetzt schon gar nicht mehr, kritisiert die Wiesbadener Amtsleiterin. Und erklärt ihre Kritik: Der Vorschuss, der als sogenannte „vorrangige Sozialleistung“ gilt, wird mit anderen staatlichen Leistungen, die die Alleinerziehenden-Familie erhält, verrechnet … Am Ende haben die Familien oft so gut wie nichts vom Unterhaltsvorschuss, der zu vierzig Prozent vom Bund und zu jeweils 30 vom Land und der Kommune gezahlt wird. Die vielen neuen Anträge zu prüfen, ist aber allein Aufgabe der Kommunen … Viele Frauen, die von der Verrechnung mit anderen Leistungen nichts wüssten, seien enttäuscht, wenn sie erführen, dass das neue Gesetz ihnen und ihren Kindern kaum Verbesserungen bringe. „Und diese Enttäuschung kriegen unsere Mitarbeiter dann zu spüren.“«

»Damit der erweiterte Unterhaltsvorschuss gegen Kinderarmut in allen Einelternfamilien wirkt, muss die Schnittstelle zum Kinderzuschlag reformiert werden. Eine aktuelle Umfrage des Verbands alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) zeigt: Alleinerziehende mit kleinen Einkommen können durch den Ausbau des Unterhaltsvorschuss schlechter gestellt werden. Finanziell profitieren Einelternfamilien ohne Ansprüche auf andere Sozialleistungen.

Viele Alleinerziehende mit kleinem Gehalt erhielten bisher Kinderzuschlag, Wohngeld und Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. Dort wirkt der Unterhaltsvorschuss anspruchsmindernd. Betroffene rechneten uns vor, dass der Unterhaltsvorschuss die Kürzung oder gar den Verlust anderer Leistungen nicht ausgleichen kann.«

Und zuweilen wird über für Außenstehende nur kopfschüttelnd wahrgenommene, innerhalb der Verwaltungslogik aber durchaus „konsequente“ Blüten vor Orten berichtet: Große Aufregung: Münchner Jugendamt fragt Mutter nach Sexpartnern – die ist empört, so ist ein Artikel vom Anfang dieses Jahres überschrieben:

»Eigentlich wollte Ulrike H. nur einen Unterhaltsvorschuss für ihre 16-jährige Tochter beantragen. Doch die Fragen, mit der das Münchner Jugendamt sie konfrontierte, empfand sie als zutiefst beleidigend, sexistisch und diskriminierend … Ulrike H. hatte den Vorschuss … gleich Mitte vergangenen Jahres beantragt – der Vater ihrer Tochter ist unbekannt verzogen. Ende 2017 bekam Ulrike H. eine Einladung zum persönlichen Gespräch. Im Jugendamt legt ihr eine Mitarbeiterin die Fragen vor. Zuerst klingt alles einigermaßen harmlos: Es geht um die Identität eines „vermeintlichen Vaters“: Wie er aussah, wie alt er sei. Dann liest Ulrike H. (Name geändert) wortwörtlich: „Wo und wann fand der Geschlechtsverkehr statt (Empfängniszeit, Angabe Hotel, Pension, Zimmernummer)?“, „Wie oft fand der Geschlechtsverkehr statt?“, oder „Kommen in der gesetzlichen Empfängniszeit vom… bis… weitere Männer als Vater in Frage? Wenn ja wer?“.«

Nun wird sich der eine oder andere fragen – was hat das nun mit dem Thema Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zu tun? Nun, das „erklärt“ sich aus der Begrifflichkeit: Unterhaltsvorschuss. Denn dabei handelt es sich um eine staatliche Leistung, die gewährt wird, wenn der eigentlich Zahlungspflichtige nicht zahlen kann – oder sich der Zahlung verweigert, obgleich er zahlen könnte. Und für den letzteren Fall gibt es die Verpflichtung für die Behörden, die den Betroffenen gewährte Leistung von dem eigentlich Zahlungsverpflichteten wieder zurückzuholen. Um das aber bei Vorliegen der Voraussetzungen auch praktisch erreichen zu können, braucht man natürlich den Namen des Unterhaltsverpflichteten. So auch die Antwort des zuständigen Münchner Jugendamtes: »Um zu einer „gemeinsamen Lösung“ zu kommen, müsse die Antragstellerin auch „aktiv mitwirken“. Denn das Amt müsse entscheiden, ob ein Vorschuss, oder (falls der Vater nicht zu ermitteln ist) auch eine Ausfall-Leistung für den Kindesunterhalt gewährt wird. Dazu sei eine Befragung der Antragstellerin nun mal nötig – wozu es sogar eine eigene Vorschrift vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Integration gebe.«

Aber dahinter verbirgt sich ein weiteres und strukturell relevantes Problem: Die überaus ungleiche „Chancenverteilung“, von dieser Rückforderung auch erreicht zu werden. Darauf wurde bereits in dem Beitrag Gut Ding will Weile haben? Der verbesserte Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende kommt zum 1. Juli 2017 vom 7. Juni 2017 hingewiesen: 2016 »wurden 23 Prozent der vom Staat gezahlten Unterhaltsleistungen wieder eingetrieben, wobei die Unterschiede erheblich sind. Während Bayern 36 Prozent erreicht, schafft Bremen lediglich 14 Prozent. Lässt sich die Spreizung aus Länderebene vielleicht noch erklären mit Unterschieden in der Wirtschaftskraft, gibt es dafür auf kommunaler Ebene (zehn bis 50 Prozent) keine Gründe mehr. Väter in kleinen Kommunen sind vom Rückgriff weitgehend verschont, in Großstädten seltener«, so aus einem Artikel von Heinrich Alt, dem ehemaligen Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit zitierend. Und Alt hat bereits im vergangenen Jahr solche Fragen aufgeworfen, die auch Anfang 2018 weiterhin weitgehend unbeantwortet bleiben müssen: »Wie viele Väter sind tatsächlich nicht leistungsfähig? Wie viele Forderungen verjähren, werden nicht rechtskonform bearbeitet oder wegen Auslandsbezug überhaupt nicht verfolgt? Wie hoch ist der Prozentsatz der unbekannten Väter? Wie viele Väter zahlen nicht, obwohl sie es könnten, weil die Mutter ihnen die Kinder entzieht?«

Das deutet nicht wirklich auf eine auch nur halbwegs einheitliche Rechtsanwendung hin, sondern die Frage der Rückholquote wird nicht nur durch die objektiv gegebene materielle (Nicht-)Leistungsfähigkeit des an sich Unterhaltsverpflichteten bestimmt, sondern offensichtlich auch, wo jemand wohnt, der einen Unterhaltsvorschussantrag gestellt hat.

Zum Abschluss ein Blick auf das, was die Große Koalition im Entstehungsprozess bereits vereinbart hat im Bereich der Familienpolitik: So wird dem in mehr oder weniger Spannung verharrenden Publikum vermeldet: Union und SPD wollen das Kindergeld um 25 Euro erhöhen. Damit jetzt nicht gleich die Sektkorken knallen, sollte man genauer hinschauen: »Im Laufe der kommenden Legislaturperiode soll die Zahlung pro Kind um insgesamt 25 Euro monatlich erhöht werden. Die erste Erhöhung ist im kommenden Jahr geplant.« Aber auf jede Form von Sekt sollten die Eltern und damit auch die vielen Alleinerziehenden verzichten, die sich im Hartz IV-Bezug befinden, denn erstens ist das nicht vorgesehen im Regelsatz und zweitens treffen sie sich an diesem Punkt mit der Vorrangigkeit des Unterhaltsvorschusses gegenüber den SGB II-Leistungen: Ein wie auch immer erhöhtes Kindergeld hat für die keine Relevanz – es wird vollständig angerechnet auf ihren Leistungsanspruch innerhalb des Grundsicherungssystems. Sprich: Keinen zusätzlichen Cent werden sie davon zu sehen bekommen. So sind die Vorschriften. Die „natürlich“ nicht geändert werden sollen.

Eine deutliche Erhöhung der Regelsätze in der Grundsicherung fordert das „Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum“

Natürlich melden sich in der aktuellen Phase der Sondierungsgespräche, nach dem gescheiterten Versuch hin zu einer Jamaika-, nun der Anlauf hin zu einer Wiederbelebung der eigentlich schon für Hirntod erklärten „Großen“ Koalition, zahlreiche Verbände und Organisationen mit ihren Themen zu Wort in der Hoffnung, dass ihre Positionen Eingang finden in das, was die mögliche zukünftige Bundesregierung vereinbaren wird.

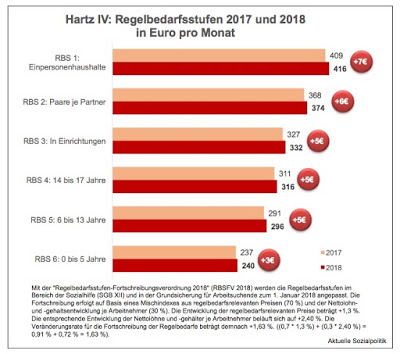

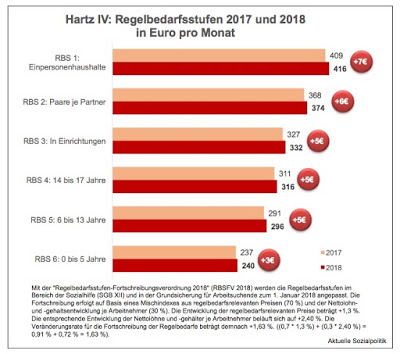

Nun kann man angesichts der Betroffenheit von Millionen Menschen sicher postulieren, dass die Frage der weiteren Ausgestaltung des Grundsicherungssystems (SGB II und SGB XII) ein ganz wichtiges Thema ist bzw. sein sollte. Zum Jahresanfang vor wenigen Tagen sind die Regelsätze in der Grundsicherung angehoben worden – die konkreten Beträge und deren Verteilung auf die einzelnen Regelbedarfsstufen kann man der Abbildung entnehmen. »Die Regelbedarfsstufen nach § 8 Absatz 1 des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes werden zum 1. Januar 2018 um 1,63 Prozent erhöht«, so lautet die offizielle Formulierung im § 1 der Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2018 (RBSFV 2018).

Nun mag sich der eine oder andere fragen, wie man auf solche prozentualen Veränderungen des Kernbereichs der Grundsicherung kommt, bekanntlich werden hier ja keine Tarifverhandlungen geführt. In der Abbildung findet man die Erklärung für den konkreten Rechenweg:

Die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen erfolgt auf Basis eines Mischindexes

- aus regelbedarfsrelevanten Preisen (70 Prozent)

- und der Nettolohn- und Gehaltsentwicklung je Arbeitnehmer (30 Prozent).

Die Entwicklung der regelbedarfsrelevanten Preise beträgt (angeblich) +1,3 Prozent, die entsprechende Entwicklung der Nettolöhne wurde mit +2,4 Prozent angesetzt. Wenn man das jetzt gewichtet ((0,7*1,3%)+(0,3*2,4%)), dann kommt man auf die +1,63 Prozent Erhöhung.

Nun gab und gibt es erhebliche Kritik nicht nur an der überschaubaren Erhöhung, sondern auch an der Höhe der Regelbedarfe ans sich. Schon vor einiger Zeit hat sich das Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum gebildet. Das Bündnis setzt sich für eine existenzsichernde Mindestsicherung ein und ist ein Zusammenschluss aus Erwerbsloseninitiativen, Gewerkschaften, Wohlfahrts- und Sozialverbänden. Im Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum arbeiten u.a. mit: Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Diakonie Deutschland, Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen, Sozialverband Deutschland, Sozialverband VdK Deutschland, Ver.di Erwerbslosenbundesausschuss.

Dieses Bündnis hat sich nun im Kontext der laufenden Sondierungsgespräche zu Wort gemeldet: Deutliche Erhöhung der Regelsätze in der Grundsicherung gefordert. Sie verweisen auf die große Zahl an Menschen, die von dieser Frage betroffen sind: »In Deutschland sind knapp acht Millionen Menschen, darunter viele Alleinerziehende, Erwerbstätige mit Niedriglöhnen, Erwerbsminderungsrentner und in Altersarmut lebende Menschen auf Grundsicherungsleistungen angewiesen. Das ist mehr als ein Zehntel der Bevölkerung.«

Hartz IV und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zählen zu den Mindestsicherungsleistungen. „Die dort geltenden Regelsätze reichen aber nicht zum Leben, denn sie sind künstlich kleingerechnet“, so wird die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Ulrike Mascher zitiert. Vgl. dazu auch den Beitrag Hartz IV-Empfänger bekommen 1,63% mehr Geld. Von der Angemessenheit, ungedeckten Stromkosten und Mieten mit Selbstbeteiligung vom 22. September 2017.

So wird vom Bündnis darauf hingewiesen, »dass einem alleinstehenden Grundsicherungs-Empfänger nur 4,69 Euro pro Tag für Essen und Trinken zur Verfügung stehen. Einem zehnjährigen Kind aus einem Haushalt im Hartz IV-Bezug werden im Monat rechnerisch nur 2,71 Euro für Bücher zugestanden.«

Das Bündnis fordert eine grundsätzliche Neuberechnung und deutliche Erhöhung der Regelsätze. Hinzu kommt, dass für die Anschaffung langlebiger Gebrauchsgegenstände wie Waschmaschinen, Kühlschränke und Brillen wieder zusätzliche Einmalleistungen gezahlt werden. Es sei unmöglich, solche Gegenstände aus dem Regelsatz zu finanzieren.

„Unverzüglich verbessern muss sich die Situation der knapp zwei Millionen Kinder und Jugendlichen, die meist dauerhaft im Hartz-IV-Bezug leben“, fordert die VdK-Präsidentin Mascher. Sie erneuert die Forderungen des „Bündnisses“ nach einer Erhöhung des Schulbedarfspaketes (vgl. dazu auch weiterführend den Beitrag Hartz IV-Empfänger und ihre Kinder zwischen Pfennigfuchserei und den wahren Kosten der Schulbücher. Aber nicht nur die vom 14. Dezember 2017) und der Streichung des Eigenanteils bei der Mittagsverpflegung. Diese Forderungen hatten schon Eingang bei den Sondierungsgesprächen von Union, FDP und Grünen gefunden. Dahinter dürfen zukünftige Verhandlungen nicht zurückfallen.

Konkrete Geldbeträge werden in der Mitteilung des Bündnisses nicht genannt. Einzelne Mitglieder haben sich hierzu in der Vergangenheit positioniert: Hartz IV: Paritätischer fordert Regelsatz von 529 Euro, so ist beispielsweise eine Pressemitteilung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes vom 6. September 2017 überschrieben:

»In einer Studie hatte der Verband der Bundesregierung zuletzt manipulative Eingriffe in die statistischen Berechnungen nachgewiesen, die aktuell zu einer massiven Unterdeckung der Regelsätze in Hartz IV führen. Ohne jegliche Korrektur würden die viel zu niedrigen Regelsätze nun schlicht entsprechend der Preis- und Lohnentwicklung fortgeschrieben. Nach den Berechnungen des Paritätischen müsste der Regelsatz für Erwachsene bei sachgerechter Herleitung von derzeit 409 um mindestens 120 Euro auf dann 529 Euro angehoben werden.«

Bei der angesprochenen Studie handelt es sich um diese Veröffentlichung: Rudolf Martens et al. (2016): Regelsätze 2017. Kritische Anmerkungen zur Neuberechnung der Hartz IV-Regelsätze durch das Bundesministerium Arbeit und Soziales und Alternativberechnungen der Paritätischen Forschungsstelle, Berlin, September 2016.

„Der jetzige Regelsatz ist Ausdruck von kleinlicher Missgunst und armutspolitischer Ignoranz. Diese Bundesregierung hat für arme Menschen ganz offensichtlich und im wahrsten Sinne des Wortes nicht viel übrig. Im Koalitionsvertrag der nächsten Bundesregierung muss zwingend eine Reform der Regelsatzberechnung sowie die Schaffung einer bedarfsgerechten Mindestsicherung verankert sein“, so wird Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, zitiert.

Wir werden abwarten müssen, ob und welchem Umfang das Thema bei den Koalitionsverhandlungen überhaupt eine Rolle spielen wird.

Hartz IV-Empfänger und ihre Kinder zwischen Pfennigfuchserei und den wahren Kosten der Schulbücher. Aber nicht nur die

Es ist mehr als aufschlussreich für eine Bewertung der Verfasstheit des deutschen Grundsicherungssystems, wenn man sich die Fälle und die Entscheidungen der Sozialgerichte in diesem Land anschaut. Dann wird man regelmäßig Zeuge, um welche – scheinbaren – Kleinigkeiten dort teilweise erbittert gestritten wird. Dahin der stecken aber nicht selten fundamentale Probleme, die weit über einen konkreten Geldbetrag hinausreichen. Und zur fundamentalen Kritik am bestehenden Hartz IV-System gehört die seit langem vorgetragene Klage, dass gerade den Kindern und Jugendlichen keine ausreichende Leistungen gewährt werden. Das betrifft vor allem die Regelleistungen, die von denen der Erwachsenen abgeleitet werden sowie die zwischenzeitlich entstandene Landschaft an begrenzten Sonderleistungen. Dazu gehört das höchst fragwürdige „Bildungs- und Teilhabepaket“, aus dem dann beispielsweise Zuschüsse für Sportvereine oder den Musikunterricht gezahlt werden können (die berühmten 10 Euro pro Monat), wenn auch in sehr überschaubarer Größenordnung und verbunden mit einem abenteuerlichen Verwaltungsaufwand. Und ein Teil der „Bedarfe für Bildung und Teilhabe“ nach § 28 SGB II ist die sogenannte Schulbedarfspauschale (§ 28 Abs. 3 SGB II).

Schaut man sich den entsprechenden Gesetzestext an, dann stößt man auf diese Formulierung:

»Für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf werden bei Schülerinnen und Schülern 70 Euro zum 1. August und 30 Euro zum 1. Februar eines jeden Jahres berücksichtigt. Abweichend von Satz 1 werden bei Schülerinnen und Schülern, die im jeweiligen Schuljahr nach den in Satz 1 genannten Stichtagen erstmalig oder aufgrund einer Unterbrechung ihres Schulbesuches erneut in eine Schule aufgenommen werden, für den Monat, in dem der erste Schultag liegt, 70 Euro berücksichtigt, wenn dieser Tag in den Zeitraum von August bis Januar des Schuljahres fällt, oder 100 Euro berücksichtigt, wenn dieser Tag in den Zeitraum von Februar bis Juli des Schuljahres fällt.«

Es geht also um 100 Euro pro Schuljahr. Das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) hatte dazu 2013 in der Stellungnahme Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche nach SGB II: eine Strukturkritik ausgeführt:

»Ebenfalls keine neue Leistung ist die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf nach Abs. 3 dieser Vorschrift. Sie wurde als Einmalleistung bereits im Jahr 2008 eingeführt (§ 24a SGB II aF). Hierzu werden für die Schüler/innen 70 EUR zum 1. August und 30 EUR zum 1. Februar eines jeden Jahres finanziell berücksichtigt. Die Pauschale für Kosten für den persönlichen Schulbedarf wird zusammen mit dem Regelsatz an die Berechtigten überwiesen (§ 29 Abs. 1 S. 2 SGB II). Das Verfahren ist im Verhältnis zu den anderen Leistungen des § 28 SGB II als unbürokratisch zu loben; Überschneidungen mit anderen Systemen bestehen nicht. Kritisiert wird allerdings, dass die Höhe des Betrags nicht empirisch ermittelt ist und dass diese Pauschale in ihrer Höhe nicht an steigende Lebenshaltungskosten angepasst wird.«

Beide Kritikpunkte sind zutreffend. So ist die Leistung heute, am Ende des Jahres 2017, immer noch auf die zitierten Beträge begrenzt und die 100 Euro erscheinen nicht nur willkürlich, sie sind es auch. Diese Pauschale steht neben anderen Leistungen nach § 28 SGB II, wie die Erstattung der tatsächlichen Kosten für Schulausflüge und Klassenfahrten, die Schülerbeförderung, Leistungen zur „angemessenen“ Lernförderung sowie die Mittagsverpflegung.

Nun hat das niedersächsische Landessozialgericht in Celle eine wichtige Entscheidung getroffen: Schulmaterial-Kosten: Teilerfolg für Kläger, so ist ein Bericht des NDR dazu überschrieben:

»Jobcenter müssen für Familien, die Hartz IV beziehen, die Kosten für Schulbücher übernehmen. Das hat das Landessozialgericht in Celle am Montag entschieden. Es sei eine Pionierentscheidung, so ein Gerichtssprecher. Das Gericht habe festgestellt, dass die Kosten für Schulbücher nicht durch die sogenannte Schulbedarfs-Pauschale erfasst seien. Betroffene müssten jahrelang sparen, um sich die Schulbücher für ein Schuljahr leisten zu können. Sie seien daher als separate Leistung von Jobcenter zu tragen. Damit haben drei Oberstufen-Schülerinnen und ihre Eltern aus den Landkreisen Lüneburg, Nienburg und Hildesheim einen Teilerfolg erzielt.«

Warum Teilerfolg? »Die Schülerinnen hatten außerdem geklagt, weil die Jobcenter die Kosten für grafiktaugliche Taschenrechner nicht tragen. In diesen Fällen urteilte das Landessozialgericht aber anders: Die Taschenrechner müssten nicht jedes Jahr neu gekauft werden. Die Ausgaben dafür decke die Pauschale deshalb ab.«

Hintergrund der Klage war, dass die Schülerinnen für Materialien insgesamt bis zu 330 Euro hatten ausgeben müssen. Aus dem Schulbedarfspaket stehen Familien aber lediglich 100 Euro pro Schuljahr und Kind zu.

Marco Carini hat seinen Artikel zu dieser neuen Entscheidung so überschrieben: Hartz IV auf dem Prüfstand: Gericht muss tricksen. Denn das Urteil, das die Jobcenter dazu verpflichtet, die Kosten für Schulbücher zu übernehmen, steht auf tönernen Füßen. Es gäbe eine „Rechtslücke“, möglicherweise seien die entsprechenden Passagen des Sozialgesetzbuches (SGB) II, die die Ansprüche von Hartz-IV-Empfängern regeln, nicht verfassungskonform. Das LSG in Celle spricht von einer „offenkundigen Unterdeckung“ der Hartz-IV- und Schulpaketleistungen. „Schulbücher sind aus dem Regelsatz nicht zu bestreiten“, bringt es Gerichtssprecher Carsten Kreschel auf den Punkt. Die Teile des SGB II, die diesen Missstand zementieren, sind nach Auffassung der Celler Richter nicht verfassungsgemäß.

»Um eine verfassungsgemäße Auslegung möglicherweise verfassungswidriger Gesetzesvorschriften zu erreichen, musste das Gericht tricksen, die Schulbücher als „Mehrbedarf“ anerkennen, obwohl der Mehrbedarfs-Paragraf des SGB II juristisch auf den zu entscheidenden Fall nicht passt. Diese „Gesetzeslücke“ veranlasste die Richter dazu, den Beklagten dringend zu empfehlen, Revision vor dem Bundessozialgericht in Kassel einzulegen, um eine Grundsatzentscheidung herbeizuführen – ein Urteil, das dann möglicherweise Gesetzesänderungen nach sich zieht. Eventuell sei sogar eine Vorlage vor dem Bundesverfassungsgericht notwendig.«

Bei den angesprochenen Mehrbedarfs-Paragraf handelt es sich um den § 21 SGB II. Es wird spannend sein zu verfolgen, ob das bis ganz nach oben getrieben wird, wie sich das die Richter offensichtlich wünschen.

Hinsichtlich der festgestellten Unterdeckung durch die Schulbedarfspauschale können sich die Richter auf eine Studie aus dem Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche Deutschlands (SI) berufen (vgl. dazu Andreas Mayert: Schulbedarfskosten in Niedersachsen. Eine Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, Hannover 2016). Dort wurde bilanziert:

»Schlussfolgerung der Berechnungen ist …, dass die Leistung zur Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf von 100 € in Niedersachsen nicht annähernd bedarfsdeckend ist. Die durchschnittliche Deckungslücke des Schulbedarfspakets beträgt pro Schuljahr unter Einbezug aller Schulformen 53 €. In Schuljahren mit besonderen Belastungen (Einschulung, Jahrgangsstufe 5) übersteigt sie 150 €.«

Man könnte jetzt auf die im System naheliegende Schlussfolgerung kommen, dass die Pauschalbeträge angepasst werden müssen – zur Not über den Zwang höchstrichterlicher Rechtsprechung. Die Diakonie Niedersachsen plant eine Musterklage gegen die bisherige Pauschale. Vier Familien hätten schon ihre Bereitschaft signalisiert.

Sofort aber stellen sich Folgefragen: Was ist denn mit den Eltern, die mit ihrem Einkommen knapp oberhalb der Hartz IV-Schwelle liegen? Warum müssen die alleine sehen, wie sie klar kommen? In diese Richtung wird dann auch der Landeseltenrat Niedersachsen zitiert, denn »nicht nur für Familien, die Sozialleistungen beziehen, wird es finanziell oft eng, wenn es darum geht, Schulmaterialien zu beschaffen. Auch Normal- und Geringverdiener könnten bei den mittlerweile anfallenden Kosten überfordert werden, warnt der Landeselternrat. Er geht davon aus, dass Eltern in manchen Schuljahren inzwischen mehr als 700 Euro etwa für Klassenfahrten, Taschenrechner und Theaterbesuche zahlen.«

Schulbildung ist eben doch nur relativ kostenlos.

Kafka in Dortmund? Wenn’s nur das wäre. Aus den bürokratischen Eingeweiden des Hartz IV-Systems

Zuweilen muss man selbst als professioneller Beobachter sozialpolitischer Irrungen und Wirrungen schlucken. Beispielsweise bei so einer Meldung: »Weil eine Mitarbeiterin des Jobcenters einen Hartz-IV-Empfänger beim Betteln beobachtet hatte, wurde dem Mann ein großer Teil seiner Bezüge gestrichen. Das Betteln ist laut Jobcenter als Beruf oder Selbstständigkeit zu bewerten.« Das kann man diesem Artikel entnehmen: Jobcenter kürzt bettelndem Mann Hartz IV. Da kommt man schon ins Grübeln: Betteln als Beruf oder Selbständigkeit? Gibt es da auch Ausbildungsgänge? Kann man eine geförderte Umschulung machen? Kann man – natürlich nach Vorlage eines Businessplans – eine Existenzgründungsförderung beantragen? Nun mag der eine oder andere an dieser Stelle einwerfen – bitte nicht übertreiben. Dieser Blog soll doch kein Ableger des kafkaesken Schreibens werden. Nun denn, schauen wir uns den Fall einmal genauer an.

»Weil sein Arbeitslosengeld nur knapp zum Leben reicht, bettelt ein 50-jähriger Dortmunder regelmäßig in der Innenstadt. Doch dass er für kleine Spenden stundenlang in den Einkaufsstraßen ausharrt, kommt dem Mann nun teuer zu stehen.« Konkret geht es um den Fall von Michael Hansen, wie zuerst in diesem Artikel von Tobias Großekemper dargestellt: Keine milde Gabe vom Jobcenter: Dortmunder Bettler wurde Hartz IV gekürzt. Und erneut werden wir Zeugen einer diesen vielen Lebensläufe, die dann im Hartz IV-System aufschlagen und für die das Grundsicherungssystem dann leider nicht selten auch die Endstation darstellt.