Am 27. August 2022 wurde hier in dem Beitrag Die Hinzuverdienstbegrenzung bei vorgezogener Altersrente soll gestrichen werden (dort auch eine genaue Darstellung der bisherigen Begrenzungen der Hinzuverdienste bei einem vorzeitigen Rentenbezug) noch über eine Absicht des Gesetzgebers berichtet, die zwischenzeitlich Wirklichkeit geworden ist: Wer vorzeitig in Rente gegangen ist und nebenher noch arbeitet, muss künftig nicht mehr aufpassen, dass er nicht zu viel verdient: Die Regierungskoalition will die bisher geltenden Hinzuverdienstgrenzen künftig für solche Fälle ersatzlos streichen. Das hat sie nun getan. Das 8. SGB IV-Änderungsgesetz (in geänderter Fassung) ist verabschiedet worden. »Damit ist der Weg frei für die vollständige Abschaffung der Hinzuverdienstgrenze beim Bezug einer vorgezogenen Altersrente und die Anhebung der Verdienstgrenze beim Bezug einer Erwerbsminderungsrente«, berichtet der Bundestag unter der Überschrift Mehr Hinzuverdienst in der Frührente. Für die gesetzliche Änderung stimmten die Koalitionsfraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP sowie die CDU/CSU-Fraktion. Die AfD-Fraktion und Die Linke enthielten sich.

Rente mit 70

Das „Erwarten Sie besser gar nichts“ ist da. Die Rentenkommission der Bundesregierung kreißte und gebar eine rentenpolitische Maus

Im Februar dieses Jahres wurde hier berichtet: Kommissionsmitglied Axel Börsch-Supan … macht seiner Enttäuschung über die Arbeit der Kommission jetzt Luft. „Erwarten Sie nicht zu viel“, sagte er auf einer Renten-Tagung der Evangelischen Akademie in Tutzing. „Erwarten Sie besser gar nichts.“ Börsch-Supan will seine Frustration nun nicht mehr verstecken: „Die Kommission hat sich selbst zu viele Fallgruben gegraben. Die rentenpolitischen Denkverbote engen den Diskussionsspielraum so ein, dass man sich nicht mehr bewegen kann.“ Damit spielt der Rentenexperte, der schon vielen Regierungskommissionen angehörte, unter anderem auf die Vorgabe von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) an, nicht am Renteneintrittsalter zu rütteln, das bis 2031 auf 67 Jahre steigt. So dieser Beitrag vom 14. Februar 2020: Wenn der „Kommission Verlässlicher Generationenvertrag“ zur Alterssicherung ab 2025 die Verlässlichkeit eines Mitglieds abhanden kommt: „Erwarten Sie besser gar nichts“.

Da war ein Kommissionsmitglied sichtlich verärgert, denn Axel Börsch-Supan war einer von drei Wissenschaftlern in der Rentenkommission, die ansonsten von Politikern der Regierungsparteien und den Vertretern der Arbeitgeber und Gewerkschaften dominiert wird. Und Börsch-Supan gehört zu denen, die seit langem mit einer klaren Perspektive durch die sozialpolitische Landschaft laufen: Das gesetzliche Renteneintrittsalter muss (noch) weiter angehoben werden, die bereits vor Jahren beschlossene „Rente mit 67“ kann und darf nur eine Etappe sein auf dem Weg hin zur „Rente mit 70“.

Wenn der „Kommission Verlässlicher Generationenvertrag“ zur Alterssicherung ab 2025 die Verlässlichkeit eines Mitglieds abhanden kommt: „Erwarten Sie besser gar nichts“

Das Themenfeld Alterssicherung ist ein vermintes Gelände und angesichts des Streits um und der fragilen Verständigung auf eine „Grundrente“, die nun durch das Bundeskabinett geschleust werden soll, aber auch angesichts der anhaltenden Debatte über das zunehmende Problem der Altersarmut für einen Teil der Senioren, liegen die Nerven vieler Politiker blank. Da kann man keine (scheinbaren) Hiobsbotschaften verkraften. Und eine solche wurde uns von der FAZ serviert: Rentenkommission vor dem Aus, so hat Kerstin Schwenn ihren Artikel überschrieben – und das ohne ein Fragezeichen, wie eine gleichsam amtliche Verlautbarung daherkommend. Was ist da los?

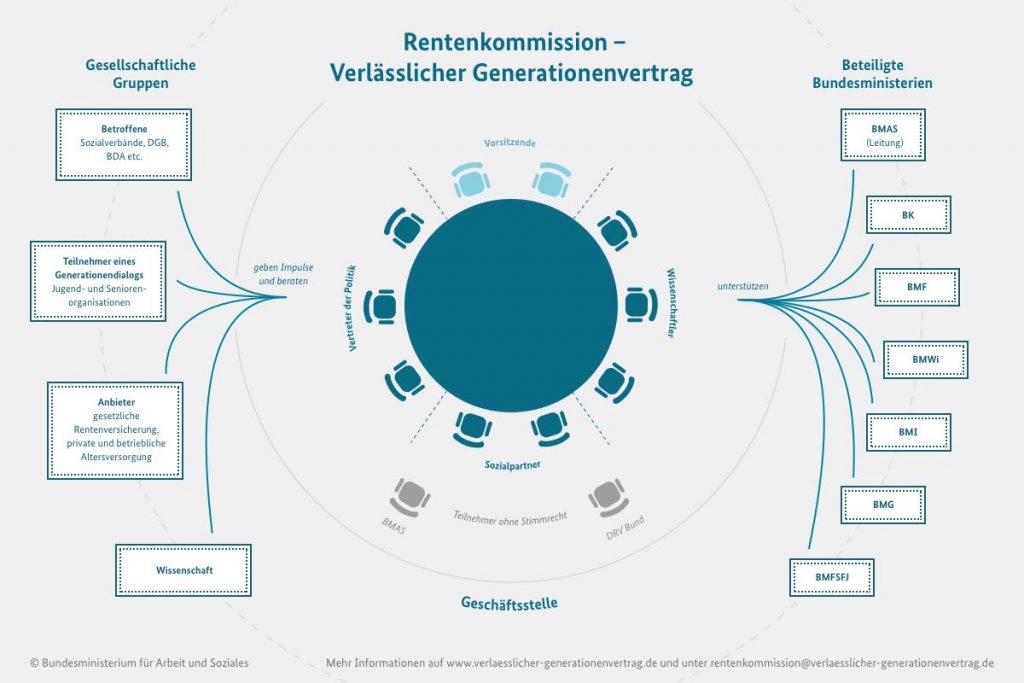

Rentenkommission? Der eine oder andere wird sich erinnern: Im Koalitionsvertrag zwischen den Unionsparteien und der SPD aus dem Jahr 2018 findet man im Kapitel „Soziale Sicherheit gerecht und verlässlich gestalten“ diese Vereinbarung: »Vertrauen in die langfristige Stabilität der gesetzlichen Rentenversicherung ist ein hohes Gut in unserem Sozialstaat. Deshalb werden wir die gesetzliche Rente auf heutigem Niveau von 48 Prozent bis zum Jahr 2025 absichern und bei Bedarf durch Steuermittel sicherstellen, dass der Beitragssatz nicht über 20 Prozent steigen wird. Für die Sicherung des Niveaus bei 48 Prozent werden wir in 2018 die Rentenformel ändern und parallel dazu eine Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ einrichten, die sich mit den Herausforderungen der nachhaltigen Sicherung und Fortentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung und der beiden weiteren Rentensäulen ab dem Jahr 2025 befassen wird. Sie soll eine Empfehlung für einen verlässlichen Generationenvertrag vorlegen. Dabei streben wir eine doppelte Haltelinie an, die Beiträge und Niveau langfristig absichert. Die Rentenkommission soll ihren Bericht bis März 2020 vorlegen.« (S. 92; Hervorhebung nicht im Original).

Die Rentenkommission setzt sich in Bewegung. Was rauskommen wird? Mit hoher Wahrscheinlichkeit eine höchst problematische weitere Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters

Hinsichtlich der großen Baustelle Rentenpolitik ist der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD ein Monument des Kompromisses. So haben die Sozialdemokraten einige gesichtswahrende Punkte in dem Dokument verankern können, aber die die wahre Frage nach der zukünftigen Ausgestaltung des Alterssicherungssystems hat man a) inhaltlich vertagt und b) in die ganz eigene Welt einer Kommission outgesourct, die nun erst einmal nachdenken soll und muss, was wiederum a) auf der Zeitschiene bis zum Ende der Legislatur ermöglicht.

Die Sozialdemokraten heben als besondere erfolgt diese Vereinbarung im Koalitionsvertrag hervor:

»… werden wir die gesetzliche Rente auf heutigem Niveau von 48 Prozent bis zum Jahr 2025 absichern und bei Bedarf durch Steuermittel sicherstellen, dass der Beitragssatz nicht über 20 Prozent steigen wird. Für die Sicherung des Niveaus bei 48 Prozent werden wir in 2018 die Rentenformel ändern.« (S. 90)

Das nun hört sich nach einer richtigen Schubumkehr hinsichtlich der bisherigen Fahrtrichtung des Rentenniveaus nach unten an. Endlich, möchte man meinen. Allerdings wurde schon Anfang des Jahres, als im Ergebnispapier der damaligen Sondierungsgespräche dieser Punkt auftauchte, etwas spöttisch angemerkt, dass sich dieser scheinbare sozialpolitische Hengst als reichlich müder Gaul entpuppt, wenn man genauer hinschaut.

Mehr als ein Passungsproblem: Teilzeitarbeit ist defizitär – damit lässt sich im bestehenden System keine Rente machen. Zugleich sollen die Frauen die Rente „retten“

Demnächst wird die von der neuen alten Großen Koalition im Koalitionsvertrag beschlossene „Rentenkommission“ ihre Arbeit aufnehmen. Das Gremium soll bis zum März 2020 ein Gesamtkonzept für die Alterssicherung ab dem Jahr 2025 vorschlagen. Bis dahin kann man dann immer darauf verweisen, dass ja die Kommission an dem Thema arbeitet.

Zwischenzeitlich wird aus allen Ecken in den öffentlichen Raum geschossen, was angeblich unausweichlich passieren muss. „Natürlich“ geht es dabei wieder einmal um das gesetzliche Renteneintrittsalter. Und da soll es bei der „Rente mit 67“ nicht bleiben: Wir brauchen Rente mit 70 – oder 500.000 Zuwanderer im Jahr, so kommt einer der vielen Artikel aus diesem Lager daher, der sicher nicht zufällig in der apodiktischen Art und Weise der Betitelung auf Abwehrreflexe in weiten Teilen der Bevölkerung gegen solche behaupteten Zuwandererzahlen setzt, um dann die andere angeblich alternativlose Alternative durchsetzen und verankern zu können. Der Artikel stützt sich übrigens auf das Frühjahrsgutachten 2018 eines Konsortiums von Wirtschaftsforschungsinstituten. Kristina Antonia Schäfer hat das Thema in ihrem Artikel Rente mit 70: Überfällig oder überflüssig? aufgegriffen: »Unter Wirtschaftsexperten tobt ein Streit, wie der Kollaps der Rentensysteme abgewendet werden kann. Die einen fordern die Rente mit 70, die anderen halten das für überflüssig – und haben eine Alternative.«

Mit dem Hinweis auf eine Alternative meint sie die Studie Den demografischen Wandel bewältigen: Die Schlüsselrolle des Arbeitsmarkts von Erik Türk et al., die vor kurzem veröffentlicht wurde. Ein Kernpunkt in der Argumentation der gewerkschaftsnahen Wissenschaftler: Viele gängige Prognosen zum demografischen Wandel und seinen Wirkungen auf die Alterssicherung verharrten ohne Not bei „Katastrophen-Szenarien“, konstatieren die Forscher. Zentrale Gründe dafür: Sie schreiben vermeintlich stabile demografische Trends über Jahrzehnte fort, obwohl es signifikante Änderungen gibt. Dabei gibt es ein enormes Beschäftigungspotenzial, was die Folgen für die Rente erheblich verändern würde, wenn es denn erschlossen werden würde.