hat die parlamentarischen Hürden genommen und das „Zweite Pflegestärkungsgesetz“

wurde im Bundestag verabschiedet. Auf der Mitteilungsseite

des Bundestags zu den Beschlüssen liest sich das bürokratisch-trocken so: »Gegen

das Votum der Linken bei Enthaltung der Grünen hat der Bundestag am 13.

November den zweiten Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Stärkung der

pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (18/5926, 18/6182) in der vom

Gesundheitsausschuss geänderten Fassung (18/6688) angenommen.

Damit wird ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein neues

Begutachtungsinstrument mit fünf Pflegegraden eingeführt. Dadurch sollen die

Inhalte der Pflegeversicherung und die pflegerische Leistungserbringungen auf

eine neue pflegefachliche Grundlage gestellt werden. Erstmals werden alle für

die Feststellung der Pflegebedürftigkeit relevanten Kriterien in einer

einheitlichen Systematik erfasst. Ergänzt und neu strukturiert werden die

Vorschriften zur Sicherung und Entwicklung der Qualität in der Pflege. Der

Beitragssatz der sozialen Pflegeversicherung wird um 0,2 Beitragssatzpunkte

erhöht.« Immerhin kann man der Mitteilung entnehmen, dass es nicht nur eine

Große Pflegekoalition gibt, sondern auch die beiden Oppositionsparteien hatten

– erwartungsgemäß erfolglos – versucht, den Finger auf weiter offene Wunden zu

legen: der Finanzierung des Systems und der Personalfrage:

»Gegen die Stimmen der übrigen Fraktionen scheiterte Die

Linke mit ihrem Entschließungsantrag (18/6692), einen

Gesetzentwurf zur Einführung eines neuen Pflegebegriffs vorzulegen. Mit

dem gleichen Stimmenverhältnis lehnte der Bundestag einen Antrag der Linken (18/5110) ab, in dem

die Einführung einer Bürgerversicherung in der Pflege gefordert wird. Damit

ließen sich Reformen wie die Einführung des neuen Pflegebegriffs und deutliche

Leistungsverbesserungen schultern, argumentierte die Fraktion. Gegen das Votum

der Opposition scheiterten die Grünen mit einem Antrag (18/6066), indem

umfassende Maßnahmen gegen den Personalmangel in der Pflege gefordert werden.

Unter anderem wollten die Grünen eine Pflege-Bürgerversicherung einführen und

pflegende Angehörige stärker unterstützen.«

positiven Bewertung der nun verabschiedeten zweiten Stufe der Pflegereform,

dann sollte man einen Blick werfen in den Artikel Bundestag

beschließt Revolution des Pflegesystems von Rainer Woratschka.

Offensichtlich ist hier Großes geleistet worden: »Der Bundestag hat eine

Pflegereform abgesegnet, die den Namen wirklich verdient. An Kleinreparaturen

hatten sich schon etliche Minister versucht. Hermann Gröhe vollendet nun einen

Kraftakt.«

Vielleicht liegt die Wahrheit ja irgendwie in der Mitte.

Dann wären wir konfrontiert mit der Gleichzeitigkeit von wichtigen und guten

Weiterentwicklungen des bestehenden Systems (bei denen es anders als ansonsten

mittlerweile beim Thema Reformen nicht um Einsparungen und

Leistungsreduzierungen geht) und zugleich aber auch die Fortexistenz

grundlegender Systemprobleme, deren Bearbeitung entweder ausgeklammert oder auf

die zeitlich lange Bank zwischengelagert werden.

Einen Hinweis auf die Ambivalenz der Pflegereform kann man

beispielsweise der reichlich miesepetrigen Kommentierung in der FAZ entnehmen.

Heike Göbel schreibt unter der wegweisenden Überschrift Wähler-Pflege:

»Der Bundestag hat den teuersten Ausbau der gesetzlichen Pflegeversicherung

seit deren Gründung vor zwanzig Jahren beschlossen. Aber die Regierung scheut

sich, die Bürger mit den vollen Konsequenzen zu konfrontieren.« Und weiter:

der Anspruchsberechtigten, vor allem durch die Einbeziehung der Demenzkranken,

um eine halbe Million. Zugleich steigen vielfach die Leistungen, die

Eingruppierung der zu Pflegenden erfolgt nach einem ganz neuen Schlüssel. Die

Umstellung ist mit Bestandsschutz für die verbunden, die schon Geld erhalten.

Ihre Leistungen können nur steigen, nicht sinken. Das alles verschlingt fünf

Milliarden Euro jährlich zusätzlich, finanziert über abermals höhere

Beitragssätze und aus den – noch – vorhandenen Reserven der Pflegekasse.«

Anhebung der Beitragssätze – und zwar begleitet von Einsparungen in anderen

Säulen des Sozialsystems. Stattdessen wird überall gleichzeitig erweitert, die

Kranken- ebenso wie die Rentenversicherung. Hier baut sich Druck auf die

Lohnkosten auf, verbunden mit Gefahren für die Beschäftigung nicht nur der

Flüchtlinge.« Und sie legt noch eine Schippe nach: »Auch fehlt der klare

Hinweis, dass die gesetzliche Versicherung nur dazu gedacht ist, einen

(kleinen) Teil der Kosten zu decken. Der zügige Ausbau erweckt den Eindruck,

eigene Vorsorge sei nicht nötig. Die Regierung pflegt mit dieser Reform ihre

älteren Wähler, die Jüngeren müssen wieder einmal sehen, wo sie bleiben.«

Blick werfen in den Artikel, der uns eine Revolution des Pflegesystems

verspricht. Woratschka sieht „eine wirkliche Grundsanierung des Systems“. Im

weiteren Gang seiner Argumentation wird auch klar, dass er das Bild von der

Revolution kopiert hat, denn es geht hierbei um den neuen

Pflegebedürftigkeitsbegriff:

sehen darin „eine Art Revolution“ . Das bisherige System orientierte sich fast

ausschließlich an den körperlichen Gebrechen der Pflegebedürftigen. Danach

wurden sie eingestuft und entsprechend sahen die Leistungen aus

(„Satt-Sauber-Pflege“). Nun rücken auch Alltagskompetenz und kognitive

Fähigkeiten in den Fokus, die soziale und psychische Situation wird

gleichwertig berücksichtigt. Dadurch bleiben etwa Demenzkranke, die körperlich

fit sind, aber dennoch aufwendige Betreuung benötigen, nicht länger außen vor.

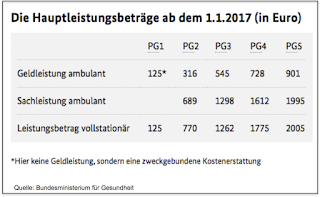

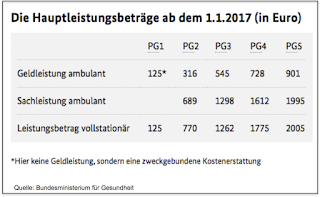

Statt der bisherigen drei Pflegestufen gibt es künftig fünf Pflegegrade … Beurteilt

werden die Menschen künftig nach ihrer Fähigkeit zu Mobilität, Orientierung,

Kommunikation, Selbstversorgung, Alltagsgestaltung und sozialen Kontakten. An

den daraus erwachsenden Bedürfnissen sollen sich künftig die zugestandenen

Leistungen bemessen. Die Verrichtungspflege nach Minuten wird abgeschafft.«

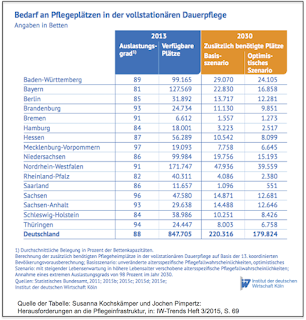

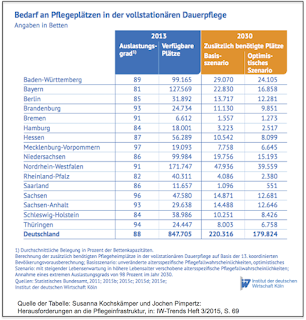

garantiert, dass sich ihr Eigenanteil an den Kosten auch bei zunehmender

Pflegebedürftigkeit nicht erhöht. Bisher droht ihnen bei jeder Einstufung in

eine höhere Pflegestufe auch eine höhere Zuzahlung. »Laut Ministerium soll der

heimindividuelle Eigenanteil in den Pflegegraden zwei bis fünf künftig für alle

im Schnitt bei 580 Euro liegen. Bisher sind es, je nach Pflegestufe, 460 bis

900 Euro im Monat.« Alle Heimbewohner haben einen Anspruch auf zusätzliche

Betreuungsangebote, was auch für die Pflegebedürftigen gilt, die zu Hause

betreut werden. Damit nicht genug: »Die Versicherer haben jedem

Pflegebedürftigen einen persönlichen Berater zu nennen. Länger als zwei Wochen

braucht künftig keiner mehr auf einen Beratungstermin zu warten. Auch

Angehörige erhalten einen eigenständigen Anspruch auf Beratung, wenn die Pflegebedürftigen

zustimmen – und auf kostenlose Pflegekurse.« Auch die pflegenden Angehörigen

dürfen auf Verbesserungen hoffen – sie werden in der Renten- und

Arbeitslosenversicherung besser abgesichert. »Und wer seinen Job aufgibt, um

sich der Pflege eines Angehörigen zu widmen, erhält künftig auch seine Beiträge

zur Arbeitslosenversicherung aus dem Topf der Pflegeversicherung – für die

gesamte Dauer seiner Pflegetätigkeit.«

Nun muss man aber auch darauf hinweisen, dass das Gesetz

zwar zum 1. Januar 2016 in Kraft treten wird, die wesentlichen Reformpunkte

aber erst zu einem späteren Zeitpunkt wirksam werden. So werden der neue

Pflegebedürftigkeitsbegriff und die Leistungen nach den fünf Pflegegraden sowie

die Fixierung des Eigenanteils bei den Heimbewohnern erst ab dem 1. Januar 2017

das Licht der Pflegewelt erblicken.

bleibt leider wieder die Personalfrage. Man muss nur die Twitter-Beiträge mit

dem Hashtag #Pflegestreik verfolgen, um zu erkennen, wie prekär bis skandalös

schlecht schon heute die Pflege-Bedingungen in den Kliniken und gerade auch in

den Pflegeheimen sind. Das ganze System lebt offensichtlich von der Substanz.

Pflegealltag in unserem Land: Feuerwehrleute

kommen Pflegerin zu Hilfe und retten Kranke oder Wenn

einer Pflegerin nur der Notruf bleibt, um nur zwei der

Artikel-Überschriften zu zitieren. »Sie war allein mit 21 hochgradig

Pflegebedürftigen eines privaten Altenheims. Als sie merkte, dass sie nicht

alle versorgen konnte, wählte sie die 112. Das Heim ist in Branchenkreisen

bekannt«, so Antje Hildebrandt in ihrer Schilderung der Ereignisse in Berlin.

Das Pflegeheim in Berlin-Rudow nennt sich Gartenstadt und wirbt auf seiner

Homepage mit dem Slogan „Ein Platz zum Wohlfühlen“ und dem Hinweis

auf „Ausgezeichnete Pflegequalität – jetzt auch geprüft!“

auseinander – und am vergangenen Sonntag wurde das zum ersten Mal auch

öffentlich bekannt. Eigentlich waren zwei Kollegen für die Sonntagsschicht

eingeteilt, doch die Fachkraft, so heißt es heute beim Träger Casa Reha, sei

kurzfristig erkrankt. Die Hilfspflegerin habe daraufhin einen Kollegen aus

einem anderen Wohnbereich um Hilfe gebeten, doch der habe abgelehnt.«

konfrontiert:

einem Pflegeheim betreut werden: Man besucht diesen Verwandten an einem

Sonntagvormittag. Man stellt fest, es geht ihm nicht gut. Er hätte schon um

sieben Uhr morgens Insulin und andere Medikamente benötigt. Doch niemand kommt.

Es ist nur eine Pflegerin für 21 Bewohner da. Und auf Anfrage erfährt der

Besucher, diese Pflegerin dürfe leider keine Medikamente verabreichen. Sie sei

nur Hilfspflegekraft.«

alarmiert. Die wiederum forderte die Pflegerin auf, die 112 zu wählen, um einen

Notfallarzt zu rufen.«

der Vernachlässigung von Schutzbefohlenen. Der Fall hat ein grelles Licht auf

den Pflegenotstand in deutschen Altenheimen geworfen.

einwenden, dass das sicherlich ein krasser Fall ist, unakzeptabel, aber eben

ein Ausreißer, ein bedauerlicher Einzelfall.

mit dem Thema Personalnotstand in der Altenpflege. Im

Nachtdienst versorgt eine Pflegerin 52 Bewohner, so ein Bericht von Rainer

Woratschka über eine neue Studie von Wissenschaftlern der Universität

Witten/Herdecke. Die Zahlen sind skandalös: »Nachts haben die Altenpflegerinnen

in vielen Heimen „Stress pur“. Einer aktuellen Studie zufolge muss

sich fast jede zehnte Pflegekraft sogar um mehr als 100 Menschen kümmern.« Legt

man den Durchschnittswert von 52 Heimbewohnern zugrunde, dann bedeutet das: Für

einen Heimbewohner pro Nacht stehen gerade

mal zwölf Minuten Zeit zur Verfügung. Aber: »Mindestens 40 dieser 52 Bewohner

benötigten nachts nämlich auch „direkte Unterstützung“ – sei es, dass sie

regelmäßig umgelagert werden, Medikamente gespritzt bekommen oder zur Toilette

begleitet werden müssten. Allein für die vorgeschriebene Handhygiene seien pro

Nacht mindestens zwei Stunden zu veranschlagen.« Es gibt in den an sich schon

untragbaren Zuständen in der wirklichen Wirklichkeit noch Steigerungsformen: In

einigen Fällen seien Pflegekräfte sogar für mehrere Häuser verantwortlich und

hätten mit dem Auto hin- und herzupendeln, berichtete die Studienleiterin. Noch

ein paar weitere Aspekte aus der Befragung der Pflegekräfte? »26 Prozent gaben an,

während ihres Nachtdienstes nur selten oder nie Pausen machen zu können. Knapp

zwei Drittel hätten sich „häufig“ oder „sehr oft“ um herumirrende Patienten mit

Demenz zu kümmern. Und jede zweite Pflegekraft kann nachts auch in Notfällen

auf keinen Hintergrunddienst zurückgreifen.« Kann es da wirklich noch

verwundern, wenn berichtet wird, »dass etwa ein Viertel der Versorgten mit

freiheitseinschränkenden Maßnahmen oder Medikamenten ruhiggestellt wird. Der

Studie zufolge verabreicht im Schnitt jede Pflegeperson pro Nacht rund zwölf

ihrer Schützlinge Schlafmittel, bei sieben kommen Bettgitter zum Einsatz.«

Hintergrund der Diskussion und parlamentarischen Behandlung von

Palliativmedizin wie auch Sterbehilfe zur Kenntnis genommen werden: »Am meisten

litten die Pflegekräfte darunter, im Nachtdienst keine Zeit für Sterbende zu

haben … 66 Prozent der Befragten klagten in der Studie darüber.«

sich ändern müsste. Diese Stimmen aus der Praxis haben die Forscher in

einem Forderungskatalog zusammengefasst:

- In der Nacht muss gewährleistet sein, dass mindestens zwei

bis drei Pflegende für 60 Bewohner anwesend sind - Verantwortliche Pflegefachpersonen müssen über die beste

Qualifikation verfügen, da sie schnell und alleine Situationen einschätzen und

passgenaue Versorgungsmaßnahmen einleiten können müssen - Jede Einrichtung muss einen hochqualifizierten

Hintergrunddienst bereitstellen, der jederzeit beratend und unterstützend

eingreifen kann - Notfallleitlinien, ein erreichbarer ärztlicher

Hintergrunddienst und eine stetig lieferbereite Apotheke stellen eine

erforderliche Grundlage dar - Es muss gewährleistet sein, dass Nachtpflegende mindestens

pro Nacht eine 30-minütige Pause haben, die sie ohne Störungen verbringen

können - Mehr als vier Nächte hintereinander sollten Pflegende nicht

die Verantwortung für die BewohnerInnen übernehmen - Es muss sichergestellt werden, dass Pflegende des

Nachtdienstes an Fortbildungen

teilnehmen können, ohne ihre Schlafzeit reduzieren zu müssen

Die Pflegeexpertin der Grünen im Bundestag, Elisabeth

Scharfenberg, zeigte sich „entsetzt“ über die Ergebnisse der Studie. Sie frage

sich, „wie Pflegekräfte das mit sich machen lassen können“ und wo die

Aufsichtsbehörden seien. Gute Fragen.

hier als PDF-Datei downloaden:

und Jörg große Schlarmann: Die

Nacht in deutschen Pflegeheimen. Ergebnisbericht, Department für Pflegewissenschaft,

Universität Witten/Herdecke, 2015.

Tag erhebliche Personalprobleme in der Altenpflege. Und was sagt die

Pflegereform zu diesem nicht nur sensiblen, sondern auch zentralen Thema für

eine wirkliche Reform der Pflege?

Woratschka für die Pflegereform generell unterstellt hat – und er

schreibt selbst: » Die Selbstverwaltung werde verpflichtet … „bis

Mitte 2020 ein wissenschaftlich abgesichertes Verfahren zur

Personalbedarfsbemessung zu entwickeln“. Damit soll dann zumindest irgendwo

stehen, wie viele Pflegekräfte theoretisch für gute Pflege benötigt werden. Ob

und wie das in den Heimen umgesetzt werden kann, bleibt offen.«

aufgebracht-frustrierten Pflegekräfte. Haltet durch, nur noch ein paar Jahre.

schieben sind“, dann sollten wir den Pflege-TÜV an dieser Stelle nicht

vergessen. Pflege-TÜV? Wurde der nicht vom Pflegebeauftragten der

Bundesregierung, Staatssekretär Laumann höchstpersönlich, für gescheitert

erklärt? Einer Bewertung, der sich auch 95 Prozent der Experten und vor allem

der Praktiker zustimmen werden. Im Prinzip ja, muss die Antwort hier ausfallen.

Was aber nicht bedeutet, dass man das jetzt konsequent entsorgt und in die

Tonnen haut:

»Es gibt einen Neuanlauf. Ab 2018 soll es für die Heime und

ab 2019 auch für die ambulanten Pflegedienste ein völlig neues Bewertungssystem

geben. Damit habe „die Irreführung der Bürger ein Ende“, sagte der

Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann (CDU). Danach werde

es bei der Beurteilung eines Heims beispielsweise nicht mehr möglich sein,

„dass schwere Pflegefehler bei der Medikamentenausgabe durch eine schön

gedruckte Speisekarte ausgeglichen werden können“. Bis dahin dürfen die

Betreiber allerdings weiter mit ihren offensichtlich geschönten Noten werben.

Der sogenannte Pflege-TÜV war in die Kritik geraten, weil bei dem bisherigen

Prüfverfahren selbst Heime mit offensichtlichen Mängel Bestnoten erreichten.«

festgestellt, dass man mit den Noten des Pflege-TÜV eigentlich nichts anfangen

kann und dass das abgeschafft gehört, dann trifft man die Entscheidung, mit

einem neuen, (hoffentlich) besseren Verfahren das alte System zu ersetzen – aber

bis dahin macht man erst einmal mit dem alten Unsinn weiter. Bis 2018.

seinen Weg – gemeint sind hier die privaten, auf Gewinnerzielung ausgerichteten

Pflegekonzerne. Die wachsen und konsolidieren sich, wie die Ökonomen das

nennen. Sie schließen sich also untereinander zusammen. Und hier können wir

wieder anknüpfen an die Geschichte mit der völlig überforderten Pflegehelferin

aus einem Berliner Altenheim, der die Polizei geraten hatte, den Notarzt zu

rufen, was sie dann auch gemacht hat. Das Heim, in dem es zu diesem

schwerwiegenden Vorfall gekommen ist, gehört zu Casa Reha, einer dieser

privaten, auf Gewinn ausgerichteten Betreiber. Casa Reha mit Sitz in Oberursel

bei Frankfurt betreibt 70 Pflegeheime mit mehr als 10.000 Betten und 4.100

Mitarbeitern. Der Jahresumsatz liegt bei 270 Millionen Euro, der operative

Gewinn (Ebitda) Finanzkreisen zufolge bei 30 Millionen Euro.

das ganze Unternehmen eine Menge ändern, denn: Casa

Reha geht an französische Korian. Es handelt sich dabei um einen französischen

Altenheim- und Klinikbetreiber. QCasa Reha mit Sitz in Oberursel bei Frankfurt

betreibt 70 Pflegeheime mit mehr als 10.000 Betten und 4100 Mitarbeitern. Der

Jahresumsatz liegt bei 270 Millionen Euro, der operative Gewinn (Ebitda)

Finanzkreisen zufolge bei 30 Millionen Euro.«

den Pflegeheim-Ketten Phoenix und Curanum verleibt sich Korian auch die Nummer

drei Casa Reha ein, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Casa Reha hatte

seit 2007 dem britischen Finanzinvestor Hg Capital gehört … .«

Fazit: Hier

laufen die Geschäfte. Die Betonung liegt auf hier.