Eine frohe Botschaft für die Arbeitnehmer konnte man der neuen Print-Ausgabe des SPIEGEL entnehmen: „Ende der Bescheidenheit“. Denn das proklamierte Ende richtet sich an die gewerkschaftlichen Lohnforderungen – und wird von einer Institution vorgetragen, von der man das nun so gar nicht erwartet hätte: »Bei der Forderung nach höheren Löhnen finden die Gewerkschaften einen ungewohnten Verbündeten: die Bundesbank. Den Währungshütern ist die aktuelle Inflationsrate zu niedrig – deshalb sollen die Gehälter nun kräftiger steigen als bisher.« Markus Dettmer und Christian Reichmann schreiben in ihrem Artikel vor dem Hintergrund dessen, was man bislang von den Bundesbankern gewohnt war: »Über Jahre konnten ihre Appelle für Sparsamkeit und Lohnzurückhaltung gar nicht streng genug ausfallen. Höhere Löhne treiben die Preise, so lautete ihr Mantra. Mochten sich andere Notenbanken bei ihren Entscheidungen daran orientieren, wie viele Menschen Arbeit suchten, die Bundesbank kannte nur ein Ziel: die Inflation im Zaum zu halten.« Haben die nun die Seiten gewechselt, ihr Herz für die Arbeiterbewegung entdeckt oder sind sie zum Keynesianismus konvertiert? Schauen wir genauer hin.

Im SPIEGEL-Artikel (vgl. auch die Kurzfassung Bundesbank plädiert für deutliches Lohnplus) wird darauf hingewiesen, dass die Bundesbank selbst – entgegen der doch vielen überraschten Reaktionen – keineswegs eine Kursänderung erkennen kann: »Als es der Wirtschaft schlecht ging, predigte sie den Gewerkschaften Bescheidenheit. Jetzt, wo die Konjunktur rundläuft, könnten die Tarife ruhig kräftiger zulegen. „Unsere Argumentation ist symmetrisch und konsistent“, sagt Jens Ulbrich, Chefökonom der Bundesbank …« Der Chefökonom der Bundesbank lobt die „sehr verantwortungsbewusste Lohnzurückhaltung“ der vergangenen Jahre. Was damit gemeint ist:

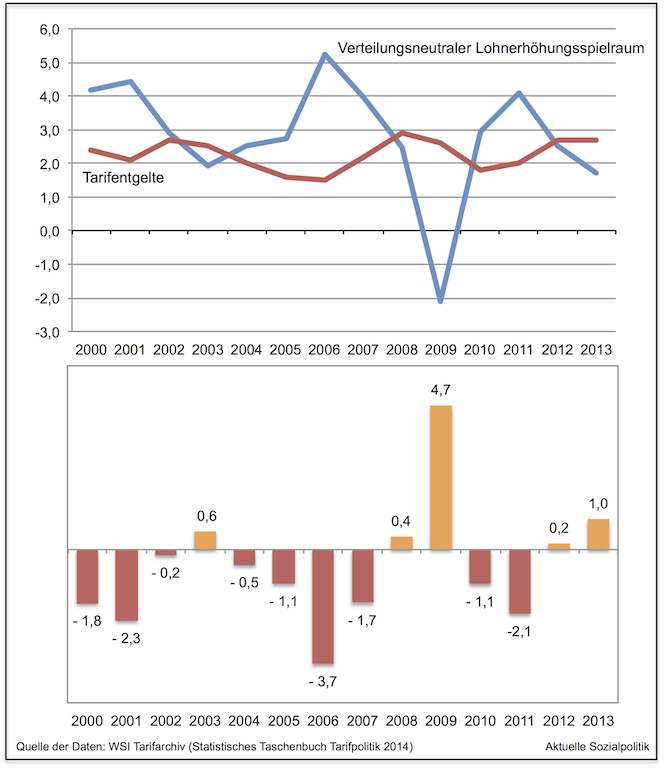

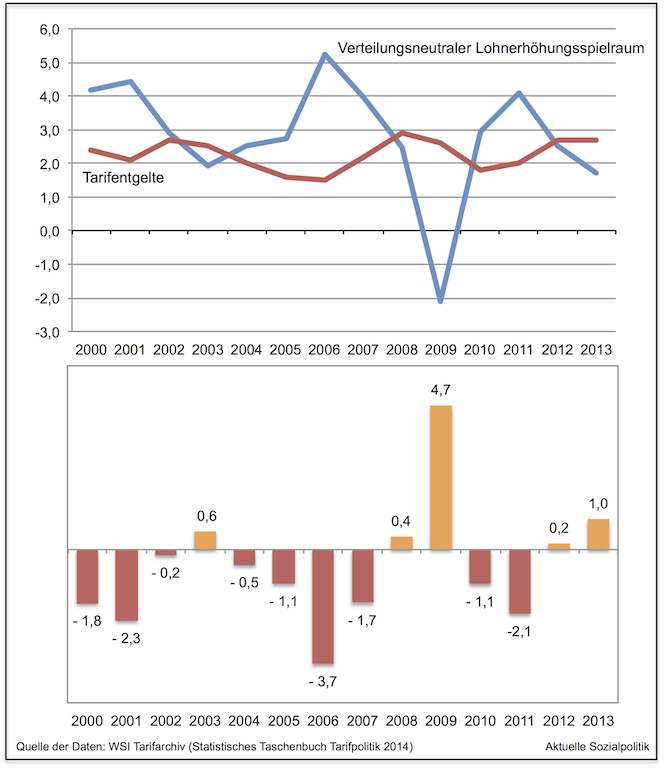

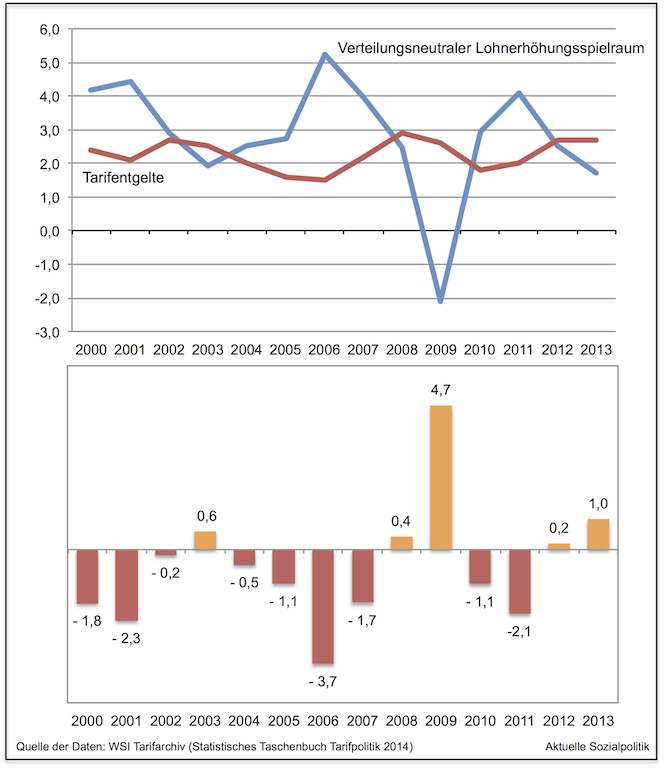

In den vergangenen Jahren blieben die Tariflohnabschlüsse zumeist unter der Marke dessen, was man als „verteilungsneutraler Lohnerhöhungsspielraum“ bezeichnet. Aus gewerkschaftlicher Sicht setzt sich der zusammen aus den beiden Komponenten Ausgleich in Höhe des (gesamtwirtschaftlichen) Produktivitätsfortschritts + Ausgleich der Preissteigerungsrate, während in anderen Beschreibungen etwas einschränkend darauf hingewiesen wird, dass man den durchschnittlichen Produktivitätsfortschritt der vergangenen Jahre heranziehen sollte und bei der Berücksichtigung der Preissteigerungsrate wird ein Deckel dahingehend raufgesetzt, als das nur die knapp unter 2%-Zielinflationsrate der EZB Berücksichtigung finden sollten, auch wenn die tatsächliche Inflation höher liegt. Das Konzept hat seine Bedeutung angesichts der Annahme, dass Lohnerhöhungen, die sich unterhalb dieser Grenze bewegen, nicht zu Arbeitsplatzabbau führen würden. Die Abbildung verdeutlicht mit Daten des WSI-Tarifarchivs die Entwicklung in den Jahren 2000 bis 2013.

Man erkennt sehr deutlich, dass in den zurückliegenden Jahren ganz überwiegend der verteilungsneutrale Lohnerhöhungsspielraum bei den Tariflöhnen nicht ausgeschöpft oder gar überschritten wurde, sondern die Tariflohnentwicklung zumeist unter dem verteilungsneutralen Spielraum lag (das Jahr 2009 muss ausgeklammert werden aufgrund der Sondersituation der schweren Rezession im Gefolge der Finanzkrise). Erst am aktuellen Rand sieht man wieder leicht über der Schwelle liegende Abschlüsse, was aber auch eine Folge des Absinkens des verteilungsneutralen Lohnerhöhungsspielraums bzw. seiner Komponenten ist.

Besondere Beachtung sollte dabei die Entwicklung der Inflationsrate finden, denn die ist noch weiter abgesunken – und zwar erheblich: Im Juni stiegen die Preise im Euroraum nur noch um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (für Deutschland wird eine Preissteigerungsrate von einem Prozent gemeldet). An dieser Stelle sollten wir uns wieder an die Aussage des Chefökonomen der Bundesbank erinnern: „Unsere Argumentation ist symmetrisch und konsistent“. Und die Argumentation der Bundesbank ist eine Ein-Ziel-Argumentation, die da lautet: Preisstabilität. Nun haben sich aber die Rahmenbedingungen grundlegend verändert, die Hüter der Geldpolitik stehen vor einem erheblichen Problem: Nicht Inflation ist die Gefahr oder gar ein reales Phänomen, sondern möglicherweise ein deflationärer Prozess. Und eine Deflation ist ein gefährliche Angelegenheit und die muss man verhindern – normalerweise würde man das mit dem Waffenarsenal der Geldpolitik machen, also Leitzinssenkung und eine Politik des billigen Geldes. Doch dieses Pulver ist im Gefolge der Bewältigung der Finanzkrise weitestgehend verschossen. Der Leitzins wurde auf nur noch 0,15 Prozent gesenkt – und außerdem müssen die Banken jetzt einen Strafzins von 0,1 Prozent zahlen, wenn sie ihr Geld bei der EZB parken. Doch bisher sind die EZB-Maßnahmen wirkungslos verpufft, wie die niedrige Inflationsrate im Euroraum zeigt. So auch die Argumentation von Ulrike Herrmann in ihrem Artikel Bundesbank: Löhne müssen steigen!:

»… was früher gefürchtet war, soll jetzt die Rettung bringen. Die Bundesbank will eine Geldentwertung. Das Kalkül der Bank ist ganz einfach: Wenn die Gehälter zulegen, steigen automatisch die Kosten der Unternehmen. Also werden die Firmen versuchen, ihre Preise anzuheben.

Die Bundesbank will eine Inflation herbeizwingen, weil momentan das Gegenteil droht: eine Deflation, bei der die Preise permanent fallen und die Wirtschaft in einer Rezession verharrt.«

Da man geldpolitisch bei den Zinsen für die Banken nicht weiter kommt, interessiert man sich nun für die Löhne. Allerdings ist die Bundesbank hier eher ein Spätzünder, denn IWF und OECD hatten bereits im vergangenen Jahr gefordert, dass Deutschland seine Löhne anhebt.

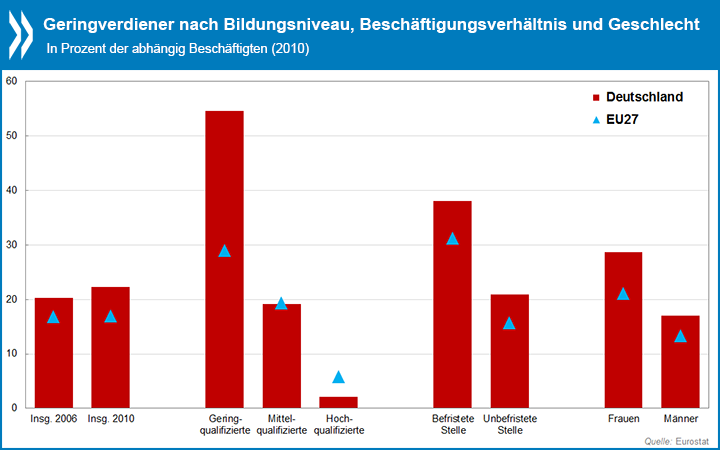

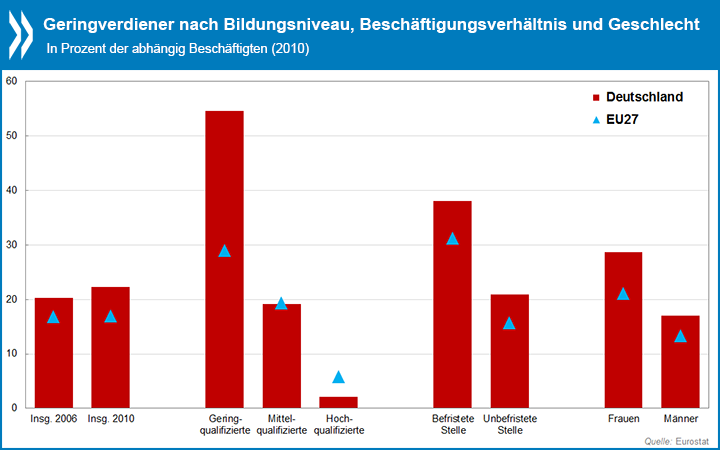

Nun ist das mit den Löhnen so eine Sache, es gibt bekanntlich mehrere unterschiedliche Lohnformen. Die Ermunterung der Bundesbank für die Gewerkschaften, einen ordentlichen Schluck aus der Pulle zu nehmen, bezieht sich ja erst einmal nur auf die Tariflöhne, die von den Gewerkschaften ausgehandelt werden. Volkswirtschaftlich interessant sind natürlich die Löhne insgesamt und dabei ist zum einen zu beachten, dass viele Arbeitnehmer gar nicht oder nur beschränkt in den Genuss von Tariflohnsteigerungen kommen, weil sie in tariffreien Zonen arbeiten. Aber auch bei einem Teil der Arbeitnehmer, die unter dem Tarifschirm arbeiten, gibt es Öffnungsklauseln oder die Streichung anderer Lohnbestandteile. Und dann ist da noch der gesamte Niedriglohnsektor, der in den vergangenen Jahren enorm an Gewicht gewonnen hat. Und last but not least muss man natürlich auch den Zugriff des Staates auf die Bruttoeinkommen der Arbeitnehmer mit in Rechnung stellen, als Stichwort möge hier „kalte Progression“ genügen.

Kurzum: Die reale Entwicklung sah für viele Arbeitnehmer mehr als mau aus: »Die deutschen Reallöhne sind in den vergangenen 15 Jahren nicht gestiegen, sondern liegen um 0,7 Prozent niedriger als zur Jahrtausendwende«, so Ulrike Herrmann in ihrem Artikel.

Insofern könnte und müsste eine Schlussfolgerung lauten: Es gibt gute Gründe für eine ordentliche Anhebung der Tariflöhne, vgl. hierzu das Plädoyer in diese Richtung von Peter Bofinger in guter alter nachfrageorientierter Manier. Aber das allein wird nicht reichen, wenn man an die Beschäftigten denkt, die gar nicht profitieren können von den Tariflohnabschlüssen.

Abschließend zurück zur Bundesbank: Meint sie es nun gut mit den Arbeitnehmern? Folgt man ihrer Argumentation, dass sie nun gar keinen Kurswechsel vollzogen habe, dann könnte man auf einen schlimmen Gedanken kommen: »Die Bundesbank will eine Geldentwertung«, so Ulrike Herrmann. Das aber würde bedeuten, man treibt die Gewerkschaften an, höhere Löhne durchzusetzen, damit die Unternehmen in der Folge die Preise anheben, um den Kostenanstieg an die Abnehmer weiterzugeben. Dann steigt die Inflationsrate wieder an, was allerdings auch bedeutet, dass die Arbeitnehmer real weniger in der Kasse haben. Und außerdem – wenn die Argumentation der Bundesbank wirklich konsistent wäre, dann müsste sie eigentlich ein Befürworter des Mindestlohns sein, denn durch den müssen die Preise in vielen Branchen – man denke hier an den Bereich Hotel- und Gaststättengewerbe, um nur ein Beispiel zu nennen – angehoben werden angesichts der sehr niedrigen Margen, die man da realisieren kann. Aber das geht dann doch wohl zu weit.