Die Diskussionen über die Entwicklung des Arbeitsmarktes sind oftmals mit zwei Problemen behaftet: Zum einen neigen viele Beteiligte zu einseitigen Pauschalierungen über „den“ Arbeitsmarkt (die einen schwärmen dann vom deutschen „Jobwunder“ und verbreiten die „alles ist gut und wird immer besser“-Message, die anderen hingegen sehen überall die Ausbreitung von Leiharbeit, Niedriglöhnen und schlechter Arbeit). Das ist gerade mit Blick auf den hyperkomplexen Raum, in dem die vielen unterschiedlichen Arbeitsmärkte eingebettet sind, mehr als reduktionistisch. Auch wenn es schwer fällt – man muss schon genauer hinschauen und man muss akzeptieren, dass die Gleichzeitigkeit von widersprüchlichen Entwicklungslinien je nach Verhasstheit der konkreten Arbeitsmärkte ein Wesensmerkmal moderner Gesellschaften darstellt. Zum anderen aber werden die Debatten auch dadurch belastet, dass man zu sehr beobachtete Entwicklungen in der Vergangenheit für gegeben unterstellt und einfach fortschreibt, was natürlich fatal ist, wenn es am aktuellen Rand der Zeitreihe zu neuen, anderen Entwicklungen als in den vergangenen Jahren kommt, die man dann nicht oder mit größerer Zeitverzögerung wahrzunehmen beginnt. Und noch eine dritte Problemdimension muss angesprochen werden – die letztendlich nicht auflösbare Problematik der Aggregation von ganz unterschiedlichen Einzelfällen in Kategorien wie beispielsweise „die“ Langzeitarbeitslosen oder hier relevant „die“ atypisch Beschäftigten an sich.

Minijobs

Selbst schuld am Minijob-Dasein, wenn man nicht was Ordentliches gelernt hat? Ein Tweet und eine komplexe Realität, die von einigen sehr weit weg ist

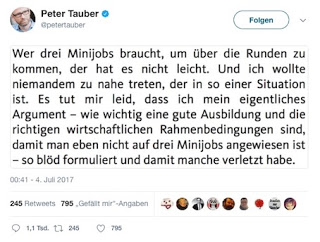

Erneut werden wir Zeugen, wie man twitternd eine ziemlich große Welle auslösen kann. Diesmal ist es nicht der amerikanischen Präsident, sondern jemand, der einige Kampfgewichte leichter, aber immerhin Generalsekretär der CDU Deutschland ist. Und seine Partei hat erst diese Tage als letzte in der Riege der zur Bundestagswahl antretenden Parteien ihr Wahlprogramm der Öffentlichkeit vorgelegt: Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Regierungsprogramm 2017 – 2021, so ambitiös ist das überschrieben. Darin findet man beispielsweise diese Aussage: »Sozial ist, was Arbeit schafft. Jeder Arbeitslose ist einer zu viel. Wir setzen uns ein ehrgeiziges Ziel: Wir wollen bis spätestens 2025 Vollbeschäftigung für ganz Deutschland. In West und Ost, in Nord und Süd. Wir werden die Zahl der Arbeitslosen nochmals halbieren.« Das ist an vielen Stellen mittlerweile kommentiert worden, vgl. beispielsweise Voll mit fremden Federn von Florian Diekmann: »Vollbeschäftigung bis zum Jahr 2025. Das ist nicht nur wohlfeil. Es ist dreist. Denn die Union hat beim entscheidenden Punkt bisher gebremst, nicht gefördert« – und er meint hier die Nicht-Aktivität der Union hinsichtlich einer wirklichen Bekämpfung der sich verfestigenden Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland.«

„Sozial ist, was Arbeit schafft“ – so steht es im Wahl-, bzw. Regierungsprogramm der Union. Das allein wäre schon ausreichend Stoff, um über den Un-Sinn einer solchen Formulierung nachzudenken, denn es sollte eigentlich nicht wirklich schwer zu erkennen sein, dass gerade nicht jede Arbeit sozial ist.

Aber hier geht es um einen ganz besonderen Aspekt unseres Arbeitsmarktes: die Minijobs. Und um die Vorstellungen, die offensichtlich ein Spitzenpolitiker von dieser sehr deutschen Ausformung einer Teilzeit-Beschäftigung hat. Grundsätzlich muss man wissen, dass es zwei Formen der geringfügigen Beschäftigung gibt: Zum einen die ausschließlich geringfügig Beschäftigten und zum anderen die geringfügig Beschäftigten im Nebenjob, also Arbeitnehmer, die einer sozialversicherungspflichtigen Teil- oder Vollzeitbeschäftigung nachgehen und dann noch einen Minijob zusätzlich ausüben.

Man braucht keine drei Minijobs, wenn man was Ordentliches gelernt habe, so Peter Tauber. Bei ihm und sicher vielen anderen schwirrt da im Kopf herum, dass es Leute gibt, die mehrere 450-Euro-Jobs nebeneinander machen (müssen). Nun muss man an dieser Stelle zum einen klar stellen, dass es zwar durchaus die Möglichkeit gibt, mehrere geringfügige Beschäftigungsverhältnisse nebeneinander auszuüben, aber dies 1.) im Grunde nur für die ausschließlich geringfügig Beschäftigten gilt* und 2.) darf die Grenze von 450 Euro insgesamt nicht überschritten werden. Man kann schlichtweg nicht mehrere eigenständige 450-Euro-Jobs parallel nebeneinander ausüben.

*Wenn man eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat und nebenbei einen oder mehrere Minijobs ausüben will, gilt die Regelung: Zwar bleibt der 450-Euro-Job abgabenfrei, den der Arbeitnehmer zuerst angenommen hat, aber alle weiteren Entgelte aus den Minijobs werden mit dem aus der Hauptbeschäftigung zusammengerechnet.

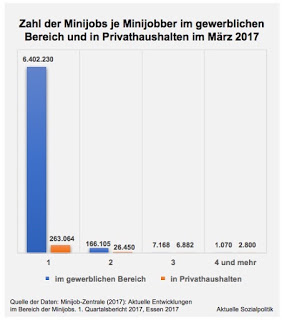

Die Abbildung zeigt auf Basis von aktuellen Daten der Minijob-Zentrale, dass im gewerblichen Bereich 97,3 Prozent der Minijobber lediglich eine geringfügige Beschäftigung ausüben, in den Privathaushalten sind es mit 88 Prozent etwas weniger. Zwei oder gar noch mehr Minijobs haben keine wirkliche Relevanz. Dann bleibt die Frage, wie es denn aussieht mit dem Vorwurf, die Leute, die geringfügige Beschäftigungsverhältnisse ausüben (müssen), hätten besser „was Ordentliches“ gelernt, dann müssten sie das jetzt nicht machen.

In diesem Zusammenhang lohnt der Blick in die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion der Linken im Deutschen Bundestag: Minijobs in Deutschland, Bundestags-Drucksache 18/7840 vom 10.03.2017. Die dort in aller Tiefe ausgewiesenen Daten beziehen sich auf den Juni 2015:

- Hinsichtlich des Anforderungsniveaus der Tätigkeiten, die Minijobber ausüben, zeigen die Daten folgenden Befund: Bei den geringfügig entlohnt Beschäftigten waren im Juni 2015 insg. 44,4 Prozent Personen mit Helfertätigkeiten. Die Anteile der Personen, die als Fachkraft, Spezialist oder Experte arbeiten, unter den Minijobbern, stellt sich folgendermaßen dar: Fachkräfte: 43,7 Prozent; Spezialisten: 4,6 Prozent; Experten: 3,6 Prozent.

- Von den Minijobbern haben 48,9 Prozent einen anerkannten Berufsabschluss, nur 19,3 Prozent haben keinen Berufsabschluss.

Der DGB hat im November 2015 diese Studie veröffentlicht: Minijobs: Sackgasse für qualifizierte Arbeitskräfte. Analyse der Qualifikationsprofile von ausschließlich geringfügig entlohnten Beschäftigten. In dieser Studie wurden die ausschließlich geringfügig Beschäftigten betrachtet und darunter die Gruppe der „im klassischen Erwerbsalter von 25-64 Jahren“ befindlichen Personen. Fast drei von vier in dieser Altersgruppe sind weiblich. Wenn wir über Minijobs reden, sprechen wir über typische Frauenjobs.

»Betrachtet man nur die bekannten Qualifikationen und setzt sie ins Verhältnis, so kommt man zu dem Ergebnis, dass 20 Prozent keinen Abschluss (404.481), 71 Prozent (1.414.747) einen Berufsabschluss und weitere 9 Prozent (177.632) sogar einen akademischen Abschluss haben.« (DGB 2015: 6)

Carsten Wippermann (2012): Frauen im Minijob – Motive und (Fehl-)Anreize für die Aufnahme geringfügiger Beschäftigung im Lebenslauf, Berlin, Oktober 2012

Wippermann hat die Erfahrungen von rund 2.000 aktuellen oder ehemaligen Minijobberinnen erhoben. Ergebnis: Eine geringfügige Beschäftigung taugt in der Regel nicht als Brücke in einen regulären Job. Die Befreiung von Steuern und Sozialabgaben bis zu einem Einkommen von 450 Euro und die beitragsfreie Krankenversicherung über den Ehegatten böten sogar Anreize, auf Dauer in einem Minijob beschäftigt zu bleiben. In dem die Studie zusammenfassenden Beitrag Minijob: Sackgasse für viele Frauen werden weitere Befunde referiert:

»Minijobberinnen haben zwar in der Regel eine fundierte Berufsqualifikation … Dennoch werden sie in der Regel nicht mehr als qualifizierte Fachkraft wahrgenommen. Damit ist ihre Verhandlungsposition in späteren Einstellungsgesprächen schlechter als die vergleichbarer Bewerber – sollten sie zu den 40 Prozent gehören, die den Weg zurück in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überhaupt schaffen. Knapp zwei Drittel der Frauen, die vorher ausschließlich in einem Minijob gearbeitet haben, erhalten in ihrem neuen, sozialversicherungspflichtigen Job ein Nettoeinkommen unter 1.000 Euro. Das gilt sogar für gut 28 Prozent der Vollzeit-Beschäftigten.

Damit führe der Minijob nicht nur während der Minijob-Tätigkeit, sondern auch in seinen Spätfolgen zu einer signifikanten Zementierung der Entgeltungleichheit … Im Lebensverlauf vergrößere sich so die Entgeltdifferenz zwischen den Geschlechtern. Denn mit jedem Jahr im Minijob sinken die für die Frauen künftig möglichen Lohnsteigerungen und Entgelte.«

Wippermann ging es in seiner Studie vor allem um die Motivlage der Minijobberinnen, also warum machen die das. Als Gründe nannten die Frauen:

- Eine geringfügige Beschäftigung biete „gute Bedingungen“. 72 Prozent der Frauen im Minijob „pur“ berichteten, der Arbeitgeber habe bei der Gestaltung des Arbeitsvertrages auf ihre Wünsche geachtet. Gerade junge Mütter schätzen die Möglichkeit, nur wenige Stunden zu arbeiten.

- Mit zunehmendem Alter gewinnt ein weiterer Grund an Bedeutung: „Ich habe einen Minijob angenommen, weil ich keine bessere Alternative habe“, sagte knapp die Hälfte der 50- bis 64-Jährigen in ausschließlich geringfügiger Beschäftigung. Mit zunehmender Dauer komme also der „Realitätsschock“ … Denn Minijobberinnen gälten trotz Berufsausbildung als unqualifiziert und würden dauerhaft niedrig entlohnt – ohne Aufstiegs- und Karriereperspektive.

Man muss also durchaus differenzieren – für viele Frauen, vor allem Mütter, ist eine ausschließlich geringfügige Beschäftigung in der Eigenwahrnehmung nicht per se eine von außen aufgedrückte Unannehmlichkeit, sondern sie passt durchaus in die jeweilige Lebensphase. Das auch deshalb, weil es sich um eine subventionierte Beschäftigungsform handelt, bei der beispielsweise die beitragsfreie Familienmitversicherung in der Krankenversicherung erhalten bleibt, die natürlich von anderen Beitragszahlern quersubventioniert werden muss. Hinzu kommt der „Brutto=Netto“-Aspekt, was sich bei einer regulären Beschäftigung aufgrund der Steuerklassen und der Sozialabgabenpflicht erheblich verändert.

Zu dem hier angesprochenen Themenfeld vgl. auch Markus Krüsemann: Fehlsubventionen, von denen die Falschen profitieren vom 11.05.2017. Er weist auf zwei Gruppen hin, die von der staatlichen Subventionierung der Minijobs besonders profitieren:

»Dies sind zum einen die im Nebenjob geringfügig Beschäftigten. Sie werden gegenüber jenen Beschäftigten bessergestellt, die ihren regulären Verdienst durch (der Steuerpflicht unterworfene) bezahlte Überstunden und Mehrarbeit aufstocken. Zum anderen sind es Ehe- bzw. Lebenspartner, die neben ihre Tätigkeit als Hausfrau und -mann per Minijob das gemeinsame Einkommen aufbessern ohne damit die aus gemeinsamer Veranlagung resultierende Steuerlast zu vergrößern. Von der Subventionierung der Minijobs profitieren insbesondere Personen, die selbst oder deren Ehe- oder Lebenspartner ein hohes Einkommen generieren, und gleichzeitig ein relativ hohes Einkommen aus dem Minijob erzielen. Letztlich sind es also die Haushalte mit höherem Einkommen, für die der Minijob ein gutes Geschäft ist.«

Eine genauere Bilanzierung findet man in der 2017 veröffentlichten Studie Die fiskalischen Kosten der Minijobs von Tobias Peters.

Und vollends abstrus wird die Taubersche Argumentation, wenn man bedenkt, welche Entwicklungen wir am aktuellen Rand bei „den“ Minijobs sehen. »Nach Rückgängen im Jahr 2015 steigt die Zahl der Minijobs seit dem zweiten Quartal 2016 wieder leicht an. Diese Entwicklung hat sich im dritten Quartal 2016 fortgesetzt. Erneut ist der Boom bei den Minijobs im Nebenjob die treibende Kraft«, berichtet Markus Krüsemann. Während die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns bei den ausschließlich geringfügig Beschäftigten aufgrund deren Verteuerung durchaus Bremseffekte gezeitigt hat, stellt sich die Situation bei den im Nebenjob geringfügig Beschäftigten ganz anders dar: »Ihre Zahl steigt schon seit Jahren und unbeeindruckt vom Mindestlohn an. Ende September 2016 lag das Plus im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 4,4 Prozent. Damit gab es fast 2,76 Millionen Beschäftigte mit einen zusätzlichen Minijob als Nebenjob, womit mal wieder ein neuer Höchststand markiert wurde.« Darunter sind eben auch viele Beschäftigte mit einer „ordentlichen“ Ausbildung, die sich auf diesem Weg etwas dazuverdienen (müssen).

Und selbst wenn man eine „ordentliche“ Ausbildung gemacht hat, bedeutet das noch lange nicht, dass man auf der Sonnenseite des Lebens lustwandeln kann. Vgl. dazu den Beitrag Der nach Gerhard Schröder „beste Niedriglohnsektor“, der in Europa geschaffen wurde, betrifft mehr als jeden fünften Arbeitnehmer in Deutschland vom 17. Juni 2017:

2017, nach Jahren des angeblichen „Jobwunders“ in Deutschland, wird man mit so einer Meldung konfrontiert: Knapp jeder Vierte arbeitet für Niedriglohn: »Der Anteil der Arbeitnehmer, die in Deutschland einen Niedriglohn beziehen, ist im europäischen Vergleich hoch. So verdienen 22,5 Prozent der Beschäftigten unter der Niedriglohnschwelle von 10,50 Euro pro Stunde … Zum Vergleich: Im Euroraum insgesamt kommen nur 15,9 Prozent der Arbeitnehmer mit Niedriglohn nach Hause und haben aber mehr in der Tasche als deutsche Niedriglöhner: Im Euroraum beginnt der Niedriglohn erst unterhalb von 14,10 Euro.« Als Niedriglohn gilt nach einer Definition der OECD ein Verdienst, der unterhalb von zwei Dritteln des mittleren Bruttostundenlohns (gemessen am Median, nicht am arithmetischen Mittel) liegt. In Frankreich arbeiten nur 8,8 Prozent der Beschäftigten für einen Niedriglohn, der dort mit nur zehn Euro etwas niedriger liegt als in Deutschland. An der Niedriglohnschwelle von 10,50 Euro pro Stunde wird auch erkennbar, dass eine Vergütung nach dem gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 8,84 Euro pro Stunde nicht dazu führen kann, die betroffenen Arbeitnehmer aus dem Niedriglohnbereich herauszuholen – er ist ja auch „nur“ eine Lohnuntergrenze.

Es erübrigt sich für diejenigen, die sich mit der Lebenswirklichkeit der Menschen auseinandersetzen, die nicht nur zu den Privilegierten gehören, darauf hinzuweisen, dass ganz viele der hier angesprochenen Arbeitnehmer über eine grundsolide Ausbildung verfügen. Sie sind aber nicht CDU-Generalsekretär.

Aus der Welt der Mindestlöhne (und ihrer angeblichen Gefahren, wenn es denn welche gibt)

Der Mindestlohn ist mal wieder Thema in der kritischen Berichterstattung.

Alleinerziehende brauchen oft ergänzende Sozialleistungen, so eine der Schlagzeilen: »Ein Vollzeitjob mit Mindestlohn reicht für viele Arbeitnehmer nicht aus, um Lebenshaltungs- und Wohnkosten zu decken. Dies gilt insbesondere für Alleinerziehende, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Linken hervorgeht.« Beim aktuellen Mindestlohn von 8,84 Euro und 37,7 Stunden Arbeit pro Woche ergibt sich ein Bruttoeinkommen von 1.444 Euro. Unter Berücksichtigung von Steuern, Abgaben, Freibeträgen und Lebenshaltung bleiben einer Alleinerziehenden noch 339 Euro für die Kosten von Wohnung und Heizung. Das reicht in der Regel nicht. Bei 87 Prozent der Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften Alleinerziehender mit einem Kind liegen die von den Behörden anerkannten Wohnkosten höher, wie aus der Antwort der Bundesregierung hervorgeht. Vgl. hierzu Höhe des gesetzlichen Mindestlohns und Umfang der Sonderregelungen und Übergangsvorschriften, Bundestags-Drucksache 18/11918 vom 11.04.2017. Aber das betrifft nicht nur die Alleinerziehenden.

»Selbst für Singles in Vollzeittätigkeit, die nur den Mindestlohn erhalten, ist es mitunter schwierig, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Bei einem Bruttoeinkommen von 1444 Euro bleiben ihnen 368 Euro für das Wohnen und Heizen. Bei 39 Prozent der Bedarfsgemeinschaften Alleinstehender erkennen die Behörden höhere Wohnkosten an. Flächendeckend ist dies in Hessen, Berlin und Hamburg der Fall. Auch in Düsseldorf, im Kreis Neuss, in Bonn, Köln, Münster, Darmstadt, Frankfurt/Main, Wiesbaden und Mainz liegen die Wohnkosten so hoch, dass Vollzeit arbeitende Singles mit Mindestlohn auf ergänzende Sozialhilfe angewiesen sind.«

Und dann gibt es da ja noch die Minijobs. Eine der wenigen verbliebenen (scheinbaren) Kritikpunkte der vielen Mindestlohngegner gerade aus der Ökonomenzunft bezieht sich auf den (angeblichen) massenhaften Abbau geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse aufgrund der mit dem gesetzlichen Mindestlohn seit dem 1. Januar 2015 einhergehenden Kostenerhöhung.

Hier hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit einmal genauer hingeschaut:

Philipp vom Berge und Enzo Weber (2017): Beschäftigungsanpassung nach Mindestlohneinführung: Minijobs wurden teilweise umgewandelt, aber auch zulasten anderer Stellen. IAB-Kurzbericht 11/2017, Nürnberg 2017

Die Wissenschaftler schreiben zusammenfassend zu ihren Befunden: »Um den Jahreswechsel 2014/2015 ist die Zahl der Minijobs in Deutschland deutlich gefallen. Dieser Rückgang wurde durch verstärkte Umwandlung solcher Jobs in sozial versicherungspflichtige Beschäftigung teilweise ausgeglichen. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich die Zahl der umgewandelten Minijobs verdoppelt. Dabei fanden Umwandlungen vermehrt bei bestimmten Personengruppen statt: Frauen, Älteren, Ostdeutschen und Beschäftigten in mittelgroßen Betrieben. Die im Zuge der Mindestlohneinführung umgewandelten Beschäftigungsverhältnisse waren bislang nicht weniger stabil als solche in der Vergangenheit.«

Apropos Minijobs. Dazu der Beitrag Schon 2016 wieder „business as usual“ bei den Minijobs von Markus Krüsemann, der über den Horizont der IAB-Studie hinausschaut: »Das im ersten Jahr nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns beobachtete deutliche Minus bei den ausschließlich geringfügig Beschäftigten hat offensichtlich keine Trendwende eingeläutet. Schon 2016, im zweiten Jahr mit Lohnuntergrenze war es mit den Rückgängen vorbei. Nach den jetzt vorliegenden Zahlen der Bundesagentur für Arbeit gingen die Zahlen wie schon zur Jahresmitte auch zum Ende des dritten Quartals nur noch kaum merklich zurück … Der Bestand an Beschäftigten, die nur im Minijob arbeiten, hat sich im Jahresverlauf damit kaum verändert. Dies kann als deutliches Zeichen dafür interpretiert werden, dass der 2015 erkennbare Prozess der betriebsinternen Umwandlung von geringfügiger in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (dies betraf etwa die Hälfte der abgebauten Minijobs) längst abgeschlossen ist.« Und dann kommt ein ganz wichtiger Aspekt: »Von einer Rückkehr zum „business as usual“ kann bei den im Nebenjob geringfügig Beschäftigten erst gar keine Rede sein. Ihre Zahl steigt schon seit Jahren und unbeeindruckt vom Mindestlohn an. Ende September 2016 lag das Plus im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 4,4 Prozent. Damit gab es fast 2,76 Millionen Beschäftigte mit einen zusätzlichen Minijob als Nebenjob, womit mal wieder ein neuer Höchststand markiert wurde.«

Aber wir wollen an dieser Stelle die vielen „enttäuschten“ Ökonomen, dass es (bisher) nicht so gekommen ist mit dem vorhergesagten „Jobkiller“ Mindestlohn, nicht alleine stehen lassen. Immer wieder gibt es Versuche, eine angebliche Pathologie des Mindestlohns für Beschäftigung zu belegen. Wie schädlich sind Mindestlöhne? So hat Norbert Häring seinen Artikel im Handelsblatt überschrieben, der – wenn auch mit einem Fragezeichen versehen – den Finger auf die Wunde legt, die von der Mainstream-Ökonomie in Deutschland so gerne diagnostiziert wird (auch wenn der Patient einfach über keine Beschwerden klagt).

»Schaden Mindestlöhne der Beschäftigung im Niedriglohnsektor? Viele Studien legen nahe, dass sogar das Gegenteil der Fall sein könnte. Nun haben Forscher einen neuen Ansatz gewählt – mit Hilfe der Bewertungsplattform Yelp«, berichtet Häring. Hintergrund der neuen Studie sind die Entwicklungen in den USA: »Der kalifornische Gesetzgeber hat jüngst beschlossen, dass der Mindestlohn bis 2022 von derzeit 10 auf 15 Dollar steigen wird. Gut zwei Fünftel der Beschäftigten in dem Staat verdienen nach Medienberichten derzeit weniger als 15 Dollar die Stunde. Eine Reihe von Städten, darunter San Francisco, hat den heftig umstrittenen Mindestlohn von 15 Dollar schon vorher beschlossen.«

Vor diesem Hintergrund fällt eine Studie aus der Elite-Uni Harvard, derzufolge höhere Mindestlöhne zu deutlich mehr Restaurantschließungen führen, den Mindestlohnkritikern wie ein Geschenk des Himmels vor die Füße. Da wird dann auch sofort von einer „Schock-Studie aus Harvard“ gesprochen (so beispielsweise Tyler Durden: Harvard ‚Shock‘ Study: Each $1 Minimum Wage Hike Causes 4-10% Increase In Restaurant Failures). Die (noch) Trump-nahe Nachrichten-Website Breitbart fand ihren ganz eigenen Zugang: „Mindestlohnerhöhungen drängen Nicht-Eliten-Restaurants aus dem Geschäft“ titelte man dort (vgl. dazu auch Härings Blog-Beitrag Breitbart und Zero-Hedge begeistern sich für windige Harvard-Studie gegen den kalifornischen Mindestlohn von 15 Dollar).

Um was für eine Studie geht es hier eigentlich?

Urheber der Aufregung ist das amerikanische Ökonomenehepaar Dara Lee Luca und Michael Luca. Dara Lee arbeitet für das Institut Mathematica Policy Research, Michael lehrt an der Harvard Business School. Beide sind auf datengetriebene Politikanalyse spezialisiert. Für ihre Mindestlohnstudie kooperierten sie mit der Bewertungsplattform Yelp, berichtet Norbert Häring.

Um ihren Ansatz zu verstehen, muss man wissen, dass die US-amerikanische Debatte über Mindestlöhne stark beeinflusst wurde von David Card und Alan B. Krueger und ihren Studien sowie den Anleihen, die bei ihnen gemacht wurden:

»1994 und 2000 veröffentlichten sie Studien zur Beschäftigungsentwicklung in Fast-Food-Restaurants der benachbarten Bundesstaaten Pennsylvania und New Jersey, nachdem in New Jersey der Mindestlohn erhöht worden war. 2010 folgte eine Studie von Dube, Lester und Reich, die den gleichen Ansatz auf viele Paare von benachbarten Kreisen in verschiedenen Bundesstaaten anwandte. In allen Studien war das Ergebnis, dass ein höherer Mindestlohn nicht zu Beschäftigungsverlusten, sondern eher zu Beschäftigungsgewinnen in dieser Niedriglohnbranche führt.«

Das Ökonomenpaar Luca hat mit Blick auf die beweisführende Branche der Fast-Food-Restaurants einen anderen Ansatz gewählt. Hier ist ihr Papier im Original:

Dara Lee und Luca Michael Luca (2017): Survival of the Fittest: The Impact of the Minimum Wage on Firm Exit. Working Paper 17-088, Harvard University, 2017

Sie haben sich auf der Plattform Yelp die Bewertungen, Zugänge und Abgänge von Restaurants in der Region San Francisco angeschaut. Häring zur Methode der beiden: »Dort haben verschiedene Städte unterschiedlich hohe Mindestlöhne eingeführt. Die beiden untersuchten, ob ein höherer Mindestlohn die Wahrscheinlichkeit verändert, dass ein Restaurant schließt.«

Zu den Ergebnissen der beiden schreibt Häring:

„Die Daten deuten darauf hin, dass höhere Mindestlöhne die Marktaustrittsrate von Restaurants erhöht“, schreiben die beiden. Das treffe vor allem Restaurants mit schlechten Bewertungen, die ohnehin existenzbedroht seien. Für ein Restaurant mit mittlerer Bewertung ermitteln sie eine um 14 Prozent erhöhte Wahrscheinlichkeit des Marktaustritts, wenn der Mindestlohn um einen Dollar pro Stunde steigt. Für Restaurants in der höchsten Bewertungskategoire (5 Sterne) ist kein Einfluss festzustellen.

Also müssen wir uns doch Sorgen machen? Sind die Arbeiten von Card und Kruger widerlegt? Häring trägt die Zweifel an der neuen Studie zusammen:

- »Zur statistischen Absicherung gibt es im Studientext die Einräumung, dass das Hauptergebnis „nur in bestimmten Spezifikationen“ statistisch signifikant sei.« Bei so einer Formulierung sollte man hellhörig werden und vorsichtig bei der Übernahme der Befunde sein. Man kann das als Hinweis lesen, dass ziemlich viel mit den Daten herumprobiert wurde, bis brauchbare Ergebnisse im Sinne der Autoren herauskamen. Ein Blick in die Studie legt nahe, dass es genau so ist: »Nur ein Ergebnis bezeichnen die Autoren selbst als „robust“, dass nämlich eine Mindestlohnerhöhung schlecht bewerteten Restaurants mehr Probleme macht als gut bewerteten. Was den Gesamteffekt auf die Marktaustrittswahrscheinlichkeit angeht, sprechen sie dagegen nur von „suggestiver Evidenz“. Das ist die unterste Kategorie der Verlässlichkeit.«

- Und dann gibt es einen weiteren, methodisch schwerwiegenden Einwand gegen die angebliche „Schock-Studie“ aus Harvard. Häring formuliert den so: »Bleibt die Frage, ob die Zahl der Restaurants und Arbeitsplätze insgesamt sinkt, oder ob die frei werdenden Lokalitäten durch neue, bessere Restaurants ersetzt werden, oder schon bestehende Restaurants mehr Leute einstellen. Diese Frage kann die Studie nicht beantworten, weil die Anzahl der Beschäftigten in den Yelp-Daten nicht enthalten ist. Der wichtigste Faktor, der in der Theorie zu steigender oder stagnierender Beschäftigung durch höhere Mindestlöhne führen kann, wird also nicht geprüft.«

Das süffisante Fazit von Norbert Häring: »Die ausgehfreudigen Kalifornier müssen nicht befürchten, ihr notorisch gesundes und fades Essen künftig selbst zubereiten zu müssen.«