Die Diskussionen über die Entwicklung des Arbeitsmarktes sind oftmals mit zwei Problemen behaftet: Zum einen neigen viele Beteiligte zu einseitigen Pauschalierungen über „den“ Arbeitsmarkt (die einen schwärmen dann vom deutschen „Jobwunder“ und verbreiten die „alles ist gut und wird immer besser“-Message, die anderen hingegen sehen überall die Ausbreitung von Leiharbeit, Niedriglöhnen und schlechter Arbeit). Das ist gerade mit Blick auf den hyperkomplexen Raum, in dem die vielen unterschiedlichen Arbeitsmärkte eingebettet sind, mehr als reduktionistisch. Auch wenn es schwer fällt – man muss schon genauer hinschauen und man muss akzeptieren, dass die Gleichzeitigkeit von widersprüchlichen Entwicklungslinien je nach Verhasstheit der konkreten Arbeitsmärkte ein Wesensmerkmal moderner Gesellschaften darstellt. Zum anderen aber werden die Debatten auch dadurch belastet, dass man zu sehr beobachtete Entwicklungen in der Vergangenheit für gegeben unterstellt und einfach fortschreibt, was natürlich fatal ist, wenn es am aktuellen Rand der Zeitreihe zu neuen, anderen Entwicklungen als in den vergangenen Jahren kommt, die man dann nicht oder mit größerer Zeitverzögerung wahrzunehmen beginnt. Und noch eine dritte Problemdimension muss angesprochen werden – die letztendlich nicht auflösbare Problematik der Aggregation von ganz unterschiedlichen Einzelfällen in Kategorien wie beispielsweise „die“ Langzeitarbeitslosen oder hier relevant „die“ atypisch Beschäftigten an sich.

Die Auseinandersetzung mit den „atypisch Beschäftigten“ wird aktuell erneut aufgerufen durch Zahlen, die das Statistische Bundesamt für das vergangene Jahr veröffentlicht hat. Unter der Überschrift Anteil atypischer Beschäftigung unverändert bei 21 % erfahren wir:

»Jeder fünfte Erwerbstätige zwischen 15 bis 64 Jahren ging 2016 einer atypischen Beschäftigung nach (20,7 %). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von Ergebnissen des Mikrozensus mitteilt, blieb der Anteil der atypisch Beschäftigten in den letzten drei Jahren damit nahezu unverändert (2015: 20,8 %, 2014: 20,9 %). Der Anteil der Normalarbeitsverhältnisse lag 2016 mit 69,2 % ebenso in etwa auf dem Vorjahresniveau (2015: 68,7 %). Auf Selbstständige entfielen 9,9 % und auf unbezahlt mithelfende Familienangehörige 0,3 %.«

Nun wird man sich sofort fragen, was denn die Bundesstatistiker unter „atypisch Beschäftigten“ verstehen. Sie klären uns auf:

»Zu den Erwerbsformen der atypischen Beschäftigung zählen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in ihrer Haupttätigkeit eine geringfügige oder befristete Beschäftigung ausüben, in Teilzeit mit bis zu 20 Wochenstunden arbeiten oder bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt sind.«

»Die absolute Zahl der atypisch Beschäftigten vergrößerte sich 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 121.000 Personen auf 7,7 Millionen. Durch den gleichzeitigen Anstieg um 808.000 Personen auf 25,6 Millionen Erwerbstätige in Normalarbeitsverhältnissen blieb der Anteil der atypisch Beschäftigten an allen Erwerbstätigen jedoch konstant.« So das Statistische Bundesamt. Woher kommen die Zahlen? Aus dem Mikrozensus. Der Mikrozensus mit der integrierten Arbeitskräfteerhebung ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit Auskunftspflicht befragt wird. Die Werte der Stichprobe werden dann hochgerechnet auf die gesamte Bevölkerung – seit 2016 auf der neuen Datenbasis des Zensus 2011.

Wie kommt das Statistische Bundesamt nun auf den 21 Prozent-Anteil der „atypisch Beschäftigten“? Man nimmt die 7,655 Mio. atypisch Beschäftigten und setzt diese in Relation zu den 37,051 Mio. „Kernerwerbstätigen“. Was ist das nun wieder? Hierbei handelt es sich um Erwerbstätige im Alter von 15 bis 64 Jahren, die nicht in Bildung, Ausbildung oder einem Freiwilligendienst sind. Also alle „Normalarbeitnehmer“, atypisch Beschäftigte, Selbständige und mithelfende Familienangehörige. Nicht berücksichtigt werden also Schüler, Studierende, Auszubildende und auch nicht arbeitende Rentner.

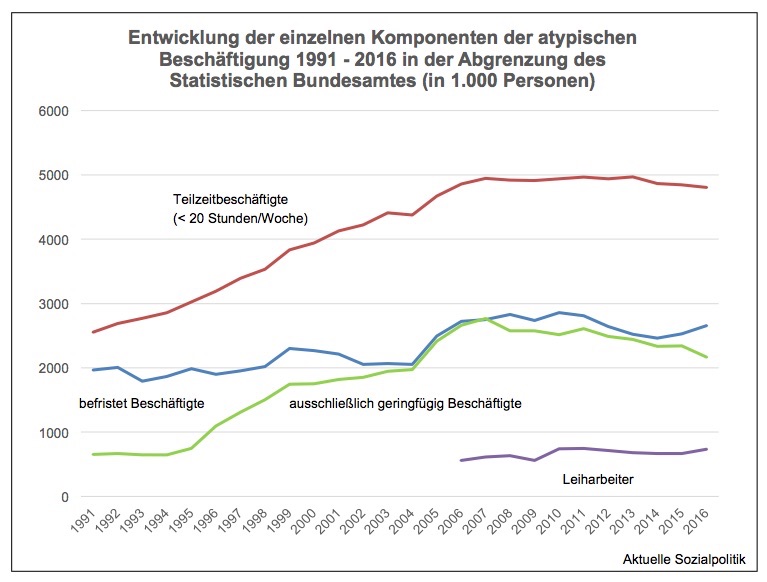

Wenn man sich das klar macht, dann wird auch schnell verständlich, warum das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zu ganz anderen Anteilswerten den Umfang der atypischen Beschäftigung kommen, wie man der Abbildung am Anfang dieses Beitrags entnehmen kann. Die betreiben eine Datenbank „Atypische Beschäftigung“. Und zwischen 21 Prozent, wie vom Statistischen Bundesamt ausgewiesen, und fast 40 Prozent, die man beim WSI für das Jahr 2016 findet, klafft eine offensichtlich große und begründungsbedürftige Lücke.

Nun kann man die beiden Anteilswerte nicht direkt miteinander vergleichen – denn die Bezugsgrößen sowohl im Zähler wie auch im Nenner sind unterschiedlich (und auch die Datenquellen, denn die Bundesstatistiker beziehen sich auf ihren Mikrozensus, also eine Stichprobenerhebung, während das WSI Statistiken der Bundesagentur für Arbeit verwendet):

➔ Das kann man an dieser Beschreibung des WSI erkennen: »2016 waren rund 39,6 Prozent aller abhängigen Hauptbeschäftigungsverhältnisse (ohne Beamte und Selbständige) atypische Jobs.« Anders als das Statistische Bundesamt, bei dem im Nenner die Erwerbstätigen stehen, beziehen sich die WSI-Forscher (nur) auf die abhängig Beschäftigten, was natürlich eine kleinere Größe ist als die Erwerbstätigen insgesamt.

➔ Und es gibt noch einen zweiten erheblichen (und zugleich diskussionsbedürftigen) Unterschied: »Dass der Anteil der atypischen Jobs höher ausfällt als die vom Statistischen Bundesamt berichtete Quote, liege vor allem an den unterschiedlichen Definitionen von Teilzeitbeschäftigung … Die BA spricht von Teilzeit, wenn die regelmäßige Wochenarbeitszeit eines Arbeitnehmers kürzer ist als die einer vergleichbaren Vollzeitkraft. Beim Statistischen Bundesamt muss die wöchentliche Arbeitszeit dagegen weniger als 21 Stunden betragen. Außerdem berücksichtigt die BA Schüler, Studierende und Rentner«, erfahren wie in diesem Artikel.

Das bedeutet, dass auch jemand, der nur wenige Stunden vom Vollzeitstundenkontingent abweicht, beim WSI zur Gruppe der „atypisch Beschäftigten“ gezählt wird, obgleich eine „kleine Vollzeit“ beispielsweise durchaus existenzsichernd sein kann und eine wie auch immer definierte ausreichende Absicherung in den sozialen Sicherungssystemen generieren kann. Auch die Berücksichtigung der Schüler, Studierenden und Rentner, wenn sie Minijobs machen, kann man durchaus kritisch diskutieren – in beide Richtungen, also im Sinne einer berechtigten Ausklammerung mit Blick auf das „Normale“ bei den Arbeitsverhältnissen wie aber auch kritisch mit Blick auf die dadurch erreichbare Reduktion der Zahl der atypisch Beschäftigten.

So weist Markus Krüsemann in seiner Thematisierung der neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes unter der Überschrift Keine Wende bei der atypischen Beschäftigung darauf hin: »Während damit einerseits die häufig einer atypischen Beschäftigung nachgehenden Erwerbstätigengruppen der Schüler/innen, Studierenden und Rentner/innen keine Berücksichtigung finden, werden andererseits die wohl kaum von atypischer Beschäftigung betroffenen Selbstständigen und Familienhelfer/innen mit einbezogen. Noch weiter entschärft wird die Perspektive auf den Arbeitsmarkt dadurch, dass Teilzeitarbeit bereits ab mehr als 20 Wochenstunden dem Normalarbeitsverhältnis zugeschlagen wird.«

Fazit: Wenn man die methodischen und datentechnischen Unterschiede zwischen den Zahlen des Statistischen Bundesamtes und des WSI berücksichtigt, dann lässt sich der Kompromissvorschlag formulieren, dass die 21 Prozent der Bundesstatistiker als restriktiv definierte Untergrenze und die fast 40 Prozent des WSI als sehr großzügig definierte Obergrenze des Tatbestandes „atypische Beschäftigung“ verstanden werden können.

Wenn man sich trotz aller durchaus berechtigten kritischen Sichtweise auf die eher kleingerechneten Bestandteile der Definition atypischer Beschäftigung beim Statistischen Bundesamt auf deren Datensatz einlässt und die Entwicklung im Zeitverlauf seit 1991 betrachtet, dann wird ein wichtiger Punkt für die Arbeitsmarktdebatte erkennbar. Die Zeitreihen für die Normalarbeitnehmer und für die atypisch Beschäftigten in der Abgrenzung des Statistischen Bundesamtes seit 1991 verdeutlichen anschaulich, was war und was ist. Bis zum Jahr 2006 haben wir in Deutschland so gut wie jedes Jahr teilweise deutliche Verluste bei der Zahl der Normalarbeitnehmer und korrespondierend dazu Wachstum bei den atypisch Beschäftigten gehabt. Seit 2007 werden wieder Zunahmen bei der Zahl der Normalarbeitnehmer verbucht und die Wachstumsdynamik bei der atypischen Beschäftigung geht zurück, teilweise in den negativen Bereich.

Am aktuellen Rand aber kann man eine auffällige Entwicklung feststellen: Die Zahl der Normalarbeitnehmer ist um stolze 809.000 gewachsen, darunter ein ein Plus von 622.000 Vollzeitkräften. Markus Krüsemann ergänzt mit Blick auf die Wachstumsentwicklung bei dieser Normalarbeit im engeren Sinne: »Mit gut 22 Millionen ArbeitnehmerInnen hat die Vollzeitbeschäftigung jetzt immerhin wieder das Niveau von 1999 erreicht.«

Zugleich aber ist eben auch die Zahl der restriktiv abgegrenzten atypischen Beschäftigung gewachsen, um 121.000 Personen zusätzlich. Vor diesem Hintergrund kann man sich dem Fazit von Markus Krüsemann anschließen, der die Entwicklung so bilanziert:

»Unter Verwendung einer recht eingeschränkten Definition von atypischer Beschäftigung kann das Statist. Bundesamt eine positive Entwicklung am Arbeitsmarkt vermelden. Es gibt wieder mehr Vollzeitstellen, und anders als in früheren Jahren geht die Ausweitung atypischer Beschäftigungsverhältnisse nicht mehr zu Lasten der Normalarbeit und der Vollzeitbeschäftigung. Fakt ist aber auch, dass atypische Beschäftigung selbst in der derzeitigen Phase eines von der guten Konjunktur getriebenen kräftigen Beschäftigungswachstums nicht mehr zurückgedrängt wird. Längst hat sie sich als festes Segment am gespaltenen Arbeitsmarkt etabliert, daran ändern auch die Rückgänge der Jahre 2011 bis 2014 nichts … Die waren so gering, dass schon damals von einer Verfestigung auf hohem Niveau gesprochen werden musste. Der Beschäftigungsaufbau bringt keine Wende bei der atypischen Beschäftigung, und das ist jenseits aller definitorischen Feinheiten eine schlechte Nachricht.«

Und abschließend noch eine Anmerkung zu den Apologeten einer „Alles gut“-Perspektive auf den Arbeitsmarkt, die sich natürlich gestört fühlen allein schon durch die Begrifflichkeit „atypische Beschäftigung“ und deshalb versuchen, diese Kategorie aufzulösen. Als Hebel dafür verwenden sie gerne eine (angebliche) Freiwilligkeit der Entscheidung beispielsweise für eine Teilzeitbeschäftigung oder gar eine geringfügige Beschäftigung. Und weil das ja freiwillig passiere, könne man diese Beschäftigung nicht als schlecht brandmarken und müsse sie als ebenfalls „normale“ Beschäftigung verstehen.

Das berührt die Frage der Abgrenzung von typischer und atypischer Beschäftigung und tatsächlich muss man ja auch begründen, warum beispielsweise eine Teilzeitbeschäftigung von weniger als 20 Stunden in der Woche oder eine ausschließlich geringfügige Beschäftigung als „atypisch“ einordnet. Wenn man sich beispielsweise die entsprechende Beschreibung des Statistischen Bundesamtes anschaut, dann wird klar, dass es hier nicht um die Frage der Freiwilligkeit versus Zwang zu etwas geht, sondern dass der Referenzpunkt richtigerweise die sozialstaatliche Verfasstheit ist:

Normalarbeitsverhältnisse sind neben Vollzeit oder mehr als 20 Wochenstunden Erwerbsarbeit sowie der Nicht-Befristung durch „die Integration in die sozialen Sicherungssysteme und die Identität von Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis“ gekennzeichnet.

»Atypische Beschäftigung kann häufig mit prekärer Beschäftigung einhergehen, ist mit dieser aber nicht gleichzusetzen. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse sind nicht geeignet, auf Dauer den Lebensunterhalt einer Person sicherzustellen und/oder deren soziale Sicherung zu gewährleisten. Bei der Einstufung als prekär sind auch persönliche Lebensumstände des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin, wie bisheriger Verlauf des Arbeitslebens und Haushaltskontext, zu beachten.«

Der entscheidende Punkt ist der Referenzpunkt einer eigenständigen Existenzsicherung und noch weitaus bedeutsamer – und das Argument einer (angeblichen) Freiwilligkeit von Entscheidungen relativierend bis aufhebend – die Frage der Konsequenzen innerhalb unseres gegebenen sozialen Sicherungssystems.

Beispiel ausschließlich geringfügige Beschäftigung, die vor allem Frauen betrifft: Natürlich und bekanntermaßen gibt es individuelle bzw. Haushaltskonstellationen, die dazu führen, dass die Betroffenen bewusst die Variante Nur-Minijob wählen (vgl. dazu ausführlicher und differenzierter die Darstellung in diesem Blog-Beitrag vom 4. Juli 2017: Selbst schuld am Minijob-Dasein, wenn man nicht was Ordentliches gelernt hat? Ein Tweet und eine komplexe Realität, die von einigen sehr weit weg ist). Aber strukturell betrachtet hat das gravierende Konsequenzen, denn wichtige Bereiche unseres sozialen Sicherungssystems – vor allem die Rentenversicherung wie auch die Arbeitslosenversicherung – gehen vom Bezugspunkt einer Vollzeitbeschäftigung (mit einer wenigstens durchschnittlichen Vergütung) aus, damit man überhaupt in die Lage versetzt wird, Sicherungsansprüche zu erwirtschaften, die existenzsichernd oder darüber sind. Und so lange das so ist, sind diese Beschäftigungsformen atypisch – und sie müssen nicht, sie werden aber in vielen Fällen ganz erhebliche Sicherungslücken bei den Betroffenen reißen, die sich dann gerade im Alter bitter rächen.

Und noch eine Anmerkung zu der „Freiwilligkeit“ der Entscheidungen. Die Wegdefinier-Versucher beziehen sich bei der Teilzeit immer gerne darauf, dass die ganz große Mehrheit gar nicht anders arbeiten möchte. Dann wird in diesem Zusammenhang gerne das Statistische Bundesamt zitiert, das beispielsweise am 10. Januar 2017 unter der Überschrift Teilzeitbeschäftigung: Jede siebte Teilzeitkraft hat den Wunsch nach Mehrarbeit berichtet hat:

»Im Jahr 2015 wünschten sich 14 % der Teilzeitbeschäftigten im Alter von 15 bis 74 Jahren zusätzliche Arbeitsstunden und würden dafür auch zur Verfügung stehen. In den letzten Jahren ist der Anteil dieser sogenannten Unterbeschäftigten an den Teilzeitbeschäftigten allerdings zurückgegangen – im Jahr 2011 lag er noch bei 19 %.«

Dem aufmerksamen Leser wird sofort auffallen, dass man auch hier wieder konfrontiert wird mit den statistischen Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der relevanten Grundgesamtheit, wenn es darum gehen sollte, Quoten eher größer oder kleiner werden zu lassen. Denn die überschaubar daherkommenden 14 Prozent beziehen sich hier auf einmal auf die Gruppe der 15 bis 74 Jahre alten Erwerbstätigen, bei der Berechnung der „atypischen Beschäftigung“ hatten wir gerade lernen müssen, dass dort die Gruppe bei den 65 Jahre alten Arbeitnehmern aufhört und die Rentner bei den Minijobs ausgerechnet werden. Warum geht man hier aber bis 74? Dass viele in dieser Altersgruppe gar nicht mehr arbeiten (wollen/können?), ist naheliegend, was im Ergebnis die Quote drückt.

Solche eben nicht nur statistischen Feinheiten erklären dann auch massive Differenzen bei den ausgewiesenen Daten: »Nach Ergebnissen des Mikrozensus hatten im Jahr 2015 gut 2,7 Millionen Erwerbstätige im Alter von 15 bis 74 Jahren den Wunsch nach zusätzlichen Arbeitsstunden, während 1 Million Erwerbstätige weniger arbeiten wollten. Für dasselbe Berichtsjahr ermittelte das DIW Berlin auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels knapp 5,3 Millionen Erwerbstätige im Alter von 18 bis 64 Jahren mit Wunsch nach einer Erhöhung und 18,0 Millionen Erwerbstätige mit Wunsch nach einer Reduzierung der Arbeitszeit.« Das sind erhebliche Differenzen. Der aktuelle Beitrag Arbeitszeiten und Arbeitswünsche: Unterschiede zwischen Mikrozensus und SOEP von Martina Rengers, Julia Bringmann und Elke Holst in der Fachzeitschrift „Wirtschaft und Statistik“ geht vor diesem Hintergrund auf Suche nach den Gründen für diese vollkommen unterschiedlichen Ergebnisse.

Aber nochmals und deutlich hervorgehoben – die wenn überhaupt nur mühsam zu klärende Frage nach der Freiwilligkeit oder nicht ist vor dem Hintergrund der Konsequenzen in unserem gegebenem System dem Grunde nach irrelevant. Wenn also die Apologeten der „Hauptsache irgendeine Erwerbsarbeit und sei es ein Minijob“-Philosophie und zugleich Verfechter einer Umdefinition jeder Beschäftigung ins „Normale“ wirklich konsequent wären, dann müssten sie glühende Befürworter eines Systemwechsels beispielsweise in der Alterssicherung sein, der dazu führen würde, dass auch Menschen, die ihr Leben lang „nur“ geringfügig beschäftigt waren, eine auskömmliche Grund- oder Basisrente bekommen. Damit sie nicht im Alter ihre Entscheidungen von vor vielen Jahrzehnten ausbaden müssen. Davon allerdings hört man in dem Lager – nichts.