Man kennt das aus vielen politischen Debatten: Dafür oder dagegen? Schwarz oder weiß? Richtig oder falsch? Und wenn man sich dann positioniert hat, wird der eigene Standpunkt fortgeschrieben und teilweise oder vollständig gegen jede Form der Kritik immunisiert oder kritische Anmerkungen als die eigenen Kreise störend grundsätzlich zurückgewiesen. Und das andere Lage macht das auch und es beginnt ein mehr oder weniger munteres Ping-Pong-Spiel. Sollte jemand zwischen den Lagern stehen und darauf hinzuweisen versuchen, dass es für beide konträren Positionen durchaus Argumente gibt und dass gerade in gesellschaftlichen Zusammenhängen ausnahmslos mehrdimensionale Zusammenhänge festzustellen sind, dann hat man es schwer. Wie viel einfacher kommt da gerade in diesen Tagen der generellen Simplifizierung die teilweise nur noch zum Fremdschämen peinliche „Zuspitzung“, die aber mit der Lebenswirklichkeit wenn überhaupt, dann nur punktuell was zu tun hat.

Nehmen wir als – nicht nur – aktuelles Beispiel die Debatte, die sich wieder einmal rund um den sogenannten „Equal Pay Day“ entwickelt. Fast ist man geneigt zu sagen: Same procedure as every year. Dazu erfahren wir auf der Website Equal Pay Day: »Der EPD markiert symbolisch den Tag, bis zu dem Frauen umsonst arbeiten, während Männer seit dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden. Die Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen, dass die Lohnlücke in Deutschland gemessen am Durchschnittsbruttostundenlohn 21 Prozent (2015) betrug. Umgerechnet ergeben sich 77 Tage (21 Prozent von 365 Tagen) und das Datum des nächsten EPD am 18. März 2017.«

Das wird dann von einigen so aufgegriffen, wie es der Tweet des noch designierten, am kommenden Sonntag aber sicher vom Parteitag gewählten Kanzlerkandidaten Martin Schulz von der SPD dokumentiert. Aber das, was er da textet oder texten lässt, ist nett formuliert eine wagemutige Interpretation und dem vielleicht nicht so mit der Materie vertrauten Bürger wird eine Botschaft suggeriert, die wenn nicht absichtlich platziert, so doch billigend in Kauf genommen wird: Die Frauen bekommen 21 Prozent weniger Geld als die Männer, dann auch noch emotionalisiert in der Ansprache „unsere Töchter“ und „unsere Söhne“, was an das Familiengefühlt adressieren soll. Da muss man doch gegen sein. Wenn es denn so wäre.

Nun können sich Martin Schulz und andere darauf berufen, dass die von ihnen auch heute wieder hervorgehobene Zahl von 21 Prozent keineswegs von irgendwelchen irrlichternden Zeitgenossen stammen, sondern vom Statistischen Bundesamt höchstselbst. Am 16. März haben die Bundesstatistiker diese Pressemitteilung in Umlauf gebracht: Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern in Deutschland bei 21 %. »Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) … mitteilt, verdienten Frauen mit einem durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von 16,20 Euro 21 % weniger als Männer (20,59 Euro).« Allerdings sprechen die Statistiker von einem „unbereinigten“ Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern. Also muss es auch einen bereinigten Unterschied geben.

»Untersuchungen der ursächlichen Faktoren des Gender Pay Gap sind alle vier Jahre auf Basis der Verdienststrukturerhebung möglich. Derzeit liegen Ergebnisse für das Jahr 2010 vor. Da diese Faktoren jedoch nur langfristigen Veränderungsprozessen unterliegen, dürften die Ursachen im Jahr 2015 weitgehend dieselben sein. Demnach sind die wichtigsten messbaren Gründe für den unbereinigten Gender Pay Gap unterschiedliche Branchen und Berufe, in denen Frauen und Männer tätig sind, sowie ungleich verteilte Arbeitsplatzanforderungen hinsichtlich Führung und Qualifikation. Hinzu kommen weitere Faktoren wie zum Beispiel ein niedrigeres Dienstalter und ein geringerer Beschäftigungsumfang bei Frauen.«

Die angesprochenen strukturellen Dimensionen erklären einen gehörigen Teil des Verdienstunterschieds, den Martin Schulz und andere auch heute wieder herausstellen, also die 21 Prozent:

»Durch die genannten Ursachen können rund zwei Drittel des Unterschieds in den durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten erklärt werden. Das verbleibende Drittel des Verdienstunterschieds entspricht dem bereinigten Gender Pay Gap. Demnach verdienten Arbeitnehmerinnen im Durchschnitt auch unter der Voraussetzung vergleichbarer Tätigkeit und äquivalenter Qualifikation im Jahr 2010 pro Stunde 7 % weniger als Männer.«

Die aufmerksamen Beobachter werden sich erinnern, dass das keine neue Information ist, sondern Jahr für Jahr vom Statistischen Bundesamt so veröffentlicht wird. Vgl. zur Methodik der Berechnung des unbereinigten und bereinigten Verdienstunterschieds Statistisches Bundesamt, Verdienstunterschied Männer und Frauen 2006, Wiesbaden 2010.

Interessant ist dieser Hinweis: Der „bereinigte“ Verdienstunterschied »wäre geringer ausgefallen, wenn weitere Informationen über lohnrelevante Einflussfaktoren für die Analysen zur Verfügung gestanden hätten, wie vor allem Angaben zu Erwerbsunterbrechungen.« Also Erwerbsunterbrechungen der Frauen. Hier weisen die Bundesstatistiker offensichtlich auf eine Argumentationslinie hin, die 2015 in diesem Blog in dem Beitrag Die Geschlechter und ihre Löhne: Einige Gedanken und kritische Anmerkungen zum „Equal Pay Day“ im April 2015 vom 22.03.2015, den man auch heute eins zu eins wieder veröffentlichen könnte, durchaus kritisch diskutiert wurde:

Ein kritischer Blick auf die Statistik hilft einem dann auch zu erkennen, wenn interessierte Kreise versuchen wollen, die immerhin noch verbleibende Lohnlücke von 7 Prozent zwischen Männern und Frauen, die eben nicht auf die genannten Unterschiede zurückgeführt werden können, weiter kleinzurechnen, um am Ende behaupten zu können, es gibt gar keine Lohnlücke zwischen den Geschlechtern. Wenn …, ja wenn.

Ich habe das schon im März des Jahres 2013 wurde auf der Facebook-Seite von „Aktuelle Sozialpolitik“ am Beispiel des damals vom arbeitgeberfinanzierten Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) vorgestellten Rechenwegs 22% => 7% => 2% kritisch unter die Lupe genommen. Wie haben die es geschafft, die angebliche Lohnlücke zwischen den Geschlechtern in die Bedeutungslosigkeit zu atomisieren? Dazu aus meinem damaligen Blog-Beitrag: »Lesen wir einmal genauer, was die gemacht haben: „Dabei stellten die IW-Wissenschaftler fest, dass die Lohnlücke weiter schrumpft, wenn die Frauen nur kurze Zeit zu Hause bleiben: Dauerte die Job-Pause maximal 18 Monate, reduzierte sich der Gehaltsunterschied zu den Männern von 11 auf weniger als 2 Prozent.“ Alles klar? Das geübte Zahlenauge entdeckt natürlich sofort den entscheidenden Punkt, der sich hinter dem kleinen Wörtchen „wenn“ verbirgt: Wenn die Frauen nur kurze Zeit ihre Erwerbsarbeit unterbrechen.« Die Frauen verdienen im Schnitt 2% weniger als Männer – wenn sie den gleichen Karriereverlauf haben. Haben die meisten aber aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht. Aber viele Medien haben das damals so abgeschrieben, weil das ja von Wissenschaftlern berechnet worden ist.

Natürlich kann man das soweit treiben, dass es am Ende gar keinen Unterschied mehr geben kann, weil sich entsprechend der aufgestellten Annahmen die Frauen nicht mehr von den Männern unterscheiden lassen. Tun sie aber in der Realität.

Nur ist die Realität eben verdammt komplex und sie setzt sich aus zahlreichen unterschiedlichen Einflussfaktoren zusammen. Und um das an dieser Stelle besonders zu betonen: Die 21 Prozent Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen sind ja nicht falsch – falsch und nicht zulässig ist aber die Vorstellung oder die bewusste/unbewusste Förderung der Vorstellung, Frauen und Männer werden auf den gleichen oder vergleichbaren Arbeitsplätzen in dieser Größenordnung unterschiedlich behandelt. Da werden dann tatsächlich Äpfel mit Birnen verglichen. Und auch die darauf abstellende „bereinigte Lohnlücke“ von 7 Prozent gilt eben nicht für alle Arbeitsverhältnisse. So werden Beschäftigte, die nach Tarif bezahlt werden, entsprechend ihrer Tätigkeit eingruppiert, aber dann gibt es keinen Abschlag deswegen, weil man das Merkmal Frau mit sich herumträgt.

Anders kann das aussehen, wenn man in tarifvertragsfreien Zonen beschäftigt ist und der Arbeitgeber einen Spielraum hat, bei der (unterschiedlichen) Vergütung die Geschlechterdimension zu berücksichtigen.

In diesem Umfeld werden aktuell die Ergebnisse einer neuen Studie diskutiert, die zu einem (scheinbar) irritierenden Befund führen: Auch Frauen würden Frauen weniger Gehalt zahlen, so hat beispielsweise Matthias Kaufmann seinen Artikel dazu überschrieben. Konkret geht es um die Studie von Katrin Auspurg, Thomas Hinz and Carsten Sauer: Why Should Women Get Less? Evidence on the Gender Pay Gap from Multifactorial Survey Experiments, American Sociological Review 1/2017. Der Gehaltsunterschied scheine zu einem großen Teil schon im Kopf vieler Menschen zu entstehen, so die These des Studien-Autors Thomas Hinz von der Universität Konstanz. Kaufmann berichtet in seinem Artikel, was die Wissenschaftler gemacht haben: Sie »haben für ihre Studie Arbeitnehmer erfunden: Männer und Frauen, Neulinge oder erfahrene Kräfte, besser oder schlechter qualifiziert, mehr oder weniger leistungsstark. Diese Profile haben sie 1600 Umfrageteilnehmern gezeigt, zusammen mit einem Beispielgehalt, das diese Personen verdienen sollen. Dann wurde gefragt: Ist das ein faires Gehalt? Die Teilnehmer konnten abgestuft antworten: Fair, ungerecht hoch und ungerecht niedrig, jeweils mit fünf Stufen.« Und das Ergebnis? »Frauen wurde bei gleicher Qualifikation weniger Geld zugeteilt als Männern. Sorgfältig berücksichtigten die Umfrageteilnehmer alle Angaben zur Leistungsfähigkeit ihrer Bewerber, zur Ausbildung und Stellenbeschreibung – ließen am Ende aber Frauen durchweg etwas schlechter abschneiden. „Dabei wurde eine Lohnlücke von 6 bis 8 Prozent als fair angesehen“, so Hinz.« Besonders auffällig: Das Phänomen ließ sich für Männer wie Frauen gleichermaßen beobachten.

Wie aber kann das sein? Thomas Hinz spricht von der „normativen Kraft der bestehenden Verhältnisse“: „Die meisten dürften ihre Bewertung unterbewusst nach den eigenen Erfahrungen vorgenommen haben. Sie reproduzieren, was sie kennen.“ Bestehende Ungleichheit werde internalisiert und als fair wahrgenommen. Tatsächlich zeigen die Berechnungen, dass Teilnehmer, die in Berufen mit einer großen Lohnlücke arbeiten, diese Diskrepanz in ihren Bewertungen reproduzieren. Und dann noch sowas: »Interessant ist dabei auch die Höhe des Unterschieds. Frauen sollen nach Ansicht der Umfrageteilnehmer 92 Prozent des Gehaltes gleichqualifizierter Männer bekommen. 8 Prozentpunkte Unterschied – das ist nahe bei der Größenordnung des bereinigten Gender Pay Gap.« Über die Studie von Hinz et al. hatte bereits die Hans-Böckler-Stiftung ausführlich berichtet: Die Lohnlücke in den Köpfen. Es sei aber explizit angemerkt, dass es sich hier um Befragungs- bzw. Versuchsergebnisse handelt, nicht um reale Vergütungsentscheidungen.

Das ist natürlich ein äußerst schwankendes Terrain, auf das man sich da begibt. Aber auch die Behauptung, es geben einen Verdienstunterschied zwischen Männer und Frauen bei „gleicher Arbeit“, wenn der auch deutlich kleiner ist als die immer wieder kolportierten 21 Prozent, ist schwieriger in der Beweisführung als man auf den ersten Blick annehmen könnte, denn gleiche Arbeit ist noch verständlich, aber wann sind ganz unterschiedliche Tätigkeitsbereiche hinsichtlich der Anforderungen und einer daraus resultierenden leistungsorientierten Vergütung wirklich miteinander vergleichbar?

Im Umfeld dieser methodisch höchst anspruchsvollen Frage hat Sarah Lillemeier eine neue Studie veröffentlicht: Sorgeberufe sachgerecht bewerten und fair bezahlen! Der „Comparable Worth-Index“ als Messinstrument für eine geschlechtergerechte Arbeitsbewertung, so ist die Veröffentlichung überschrieben (vgl. aus dem Umfeld dieses Forschungsprojekts auch die Dokumentation der Veranstaltung Entgeltgleichheit auf dem Prüfstand. Perspektiven auf den Gender Pay Gap, die am 08.04.2016 stattgefunden hat):

»Mit dem neu entwickelten „Comparable Worth (CW)-Index“ lassen sich die Arbeitsanforderungen und -belastungen in „Frauen-“ und „Männerberufen“ geschlechtsneutral vergleichen und in ein Verhältnis setzen zu den jeweiligen Verdienstniveaus in den einzelnen Berufen. Ein solches Messinstrument ist notwendig, um nicht geschlechtsneutrale Bewertungen und Bezahlungen aufzudecken, die auch aus historisch gewachsenen Arbeitsbewertungsverfahren resultieren können. Diese vernachlässigen häufig psycho-soziale Aspekte oder die Verantwortung für das Wohlergehen anderer Menschen. Das sind jedoch zentrale Aspekte der weiblich dominierten Sorgeberufe.

Die Analysen mit dem CW-Index zeigen deutlich zu geringe Bewertungen und Bezahlungen der hoch anspruchsvollen Sorgeberufe gegenüber gleichwertigen „Männerberufen“. Z.B. verdient die männlich dominierte Berufsgruppe der Führungskräfte im Bereich IT-Dienstleistungen im Stundendurchschnitt knapp 17 Euro mehr die Stunde als Fachkräfte in Pflege und Gesundheit trotz eines vergleichbaren Ausmaßes an Arbeitsanforderungen und -belastungen.

Die Analysen mit dem CW-Index verdeutlichen, dass die gegenwärtigen Verdienste in den Sorgeberufen nicht das Resultat einer sachgerechten und geschlechtsneutralen Bewertung sind. Denn gemessen an einer geschlechtsneutralen Arbeitsbewertung müssten die Verdienste für professionelle Sorgearbeit wesentlich höher ausfallen.«

Aber dem ist (noch) nicht so. Aber hier wird der Finger auf die Wunde der strukturellen Dimensionen des geschlechterbezogenen Verdienstunterschieds gelegt.

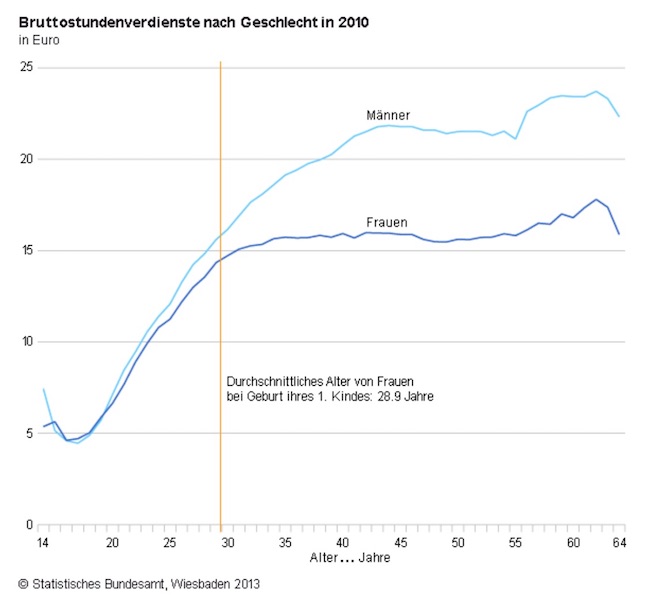

»Der wohl wichtigste Aspekt bei der Frage nach den verbleibenden Ursachen der unterschiedlichen Verdienste von Frauen und Männern sind familienbedingte Erwerbsunterbrechungen, die für viele Frauen einen Karriereknick bedeuten«, so das Statistische Bundesamt in dem bereits am 19. März 2013 veröffentlichten Beitrag Frauenverdienste – Männerverdienste: Wie groß ist der Abstand wirklich?, aus dem auch die Abbildung entnommen wurde. »So steigt zu Beginn des Erwerbslebens mit zunehmendem Alter der Verdienst von Frauen und Männern in gleicher Weise an. Ab einem Alter von knapp unter 30 Jahren, dem Durchschnittsalter von Müttern bei der Geburt des ersten Kindes, unterscheiden sich die Verläufe jedoch zunehmend. Bei Männern setzt sich die Verdienststeigerung nahezu stetig fort, der Verdienst von Frauen hingegen stagniert.« Wohlgemerkt, gemessen wird hier nicht die Ebene eines konkreten Arbeitsplatzes, sondern zwischen den Geschlechtern. Man darf nicht die Ableitung machen, auf ein und demselben Arbeitsplatz bekommen Männer wie in der Abbildung dargestellt einen deutlich höheren Stundenlohn. Aber leider geistert dieses Bild auch in diesen Tagen wieder durch die Debatte.

Wie stark die Wirkkraft der strukturellen Dimensionen ist, kann man auch ableiten aus dem Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland beim „unbereinigten“ Verdienstunterschied: »In den neuen Bundesländern beträgt die Lohnlücke 7 Prozent. In den alten ist sie mehr als dreimal so groß. Dort verdienen Frauen 23 Prozent weniger als Männer«, berichtet Jana Anzlinger in ihrem Artikel Die Lücke der Lücke. Wie kann es zu diesen doch ganz erheblichen Niveauunterschieden kommen? »Mehr Ostfrauen arbeiten Vollzeit. Im Durchschnitt verbringen sie mehr Zeit am Fließband oder am Schreibtisch als die Kolleginnen im Westen.« Hinzu kommt, »dass Frauen im Osten bessere Jobs haben – zumindest arbeiten mehr von ihnen in Branchen mit guten Gehältern, zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung. Umgekehrt arbeiten im Osten Männer häufiger in Niedriglohnbranchen, zum Beispiel auf dem Bau.« Außerdem haben Frauen eine bessere Chance, in Führungspositionen aufzusteigen.

Und wie reagiert ein Teil der Politik auf diese Erkenntnisse, beispielsweise die Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig (SPD), die sich lautstark zum Equal Pay Day zu Wort meldet? Dazu Jana Anzlinger: »„Auch wenn man einen Teil des Gender Pay Gap mit strukturellen Unterschieden erklären kann, heißt das nicht, dass das fair ist“, kommentiert Manuela Schwesig die neuesten Zahlen. „Deswegen brauchen wir das Entgelttransparenzgesetz“, fordert die Ministerin.«

Ach, das Entgelttransparenzgesetz. Vgl. dazu bereits den Beitrag Gerechtigkeit beim Lohn per Gesetz? Das „Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen“ zwischen Hoffnung und Enttäuschung vom 11. Januar 2017. Was soll das ernsthaft ändern an der Tatsache, dass tatsächlich viele Berufe im Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich (oder auch der Einzelhandel) mit einem überdurchschnittlichen Frauenanteil strukturell zu niedrig vergütet werden?

Also landet man wieder bei gesetzgeberischen Aktivitäten, die sich möglicherweise als ein weiteres Fallbeispiel von „Problemlösungsversprechen-durch-Gesetzgebungsaktivitäten-Simulation“ erweisen wird, einem Grundübel seit vielen Jahren. Das war bereits das Fazit in dem Beitrag Die Geschlechter und ihre Löhne: Einige Gedanken und kritische Anmerkungen zum „Equal Pay Day“ im April 2015 vom 22. März 2015. Und genauer zu dem aktuellen Gesetzgebungsvorhaben der Ministerin Schwesig vgl. den Beitrag Gerechtigkeit beim Lohn per Gesetz? Das „Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen“ zwischen Hoffnung und Enttäuschung vom 11. Januar 2017. Dort findet man am Ende dieses Fazit:

Insofern ordnet sich das „Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern (Entgelttransparenzgesetz – EntgTranspG)“ ein in die primär als symbolische Politik zu verstehenden Aktivitäten, die wir in diesem Bereich auch an anderen gesetzgeberischen Beispielen haben erfahren müssen. Man denke hier an die Einführung einer Frauenquote in den Aufsichtsräten einiger, sehr großer Unternehmen durch das Gesetz der Bundesregierung für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (vgl. dazu die kritische Auseinandersetzung in dem Beitrag Erde an Raumschiff Berlin: Die Geschlechterfrage ist weitaus komplexer als man zu glauben meint zu müssen. Vor allem für die vielen unterhalb der Aufsichtsräte sehr großer Unternehmen vom 7. März 2015) sowie höchst aktuell der von der Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) auf den Weg gebrachte Vorstoß, einen Rechtsanspruch auf Rückkehr von einer (befristeten) Teilzeit in Vollzeit gesetzgeberisch zu normieren (vgl. dazu den Beitrag Arbeitszeit: Recht auf Teilzeit zwischen Wunsch und Notwendigkeit, von einer Teilzeitfalle und dem Recht, da wieder rauszukommen vom 4. Januar 2017).