Die Gesundheitspolitik ist bekanntlich ein Haifischbecken, auch deshalb, weil es hier um Milliarden-Beträge geht und man bei allem Wehgeklage durchaus eine Menge Geld verdienen kann. Damit soll hier gar nicht die hinsichtlich des Geldverdienens reflexhaft vorgeführte Pharmaindustrie adressiert werden, sondern die Krankenhäuser, die ansonsten doch eher als unterfinanziert und überlastet daherkommen und sich auch so darstellen. Nun gibt es solche und solche Kliniken. Es gibt viele, die in den roten Zahlen feststecken oder wenn es hochkommt, eine schwarze Null erreichen, aber da sind eben auch hochprofitable Kliniken auf dem „Markt“, die richtig gute Renditen erwirtschaften. Weil sie sich spezialisiert haben, weil sie auf Effizienz getrimmt sind und bzw. oder, weil sie den einen (z.B. dem Personal) etwas wegnehmen, um es anderen (z.B. den Aktionären) zu geben. Sprechen wir also von einem börsennotierten Klinikkonzern: Der Rhön-Klinikum AG – und von ihren Putzfrauen.

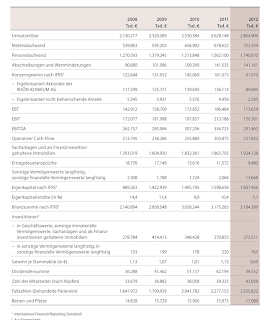

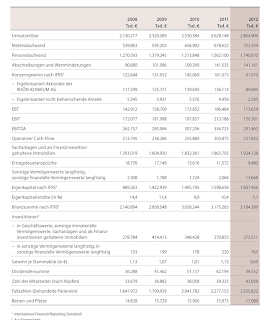

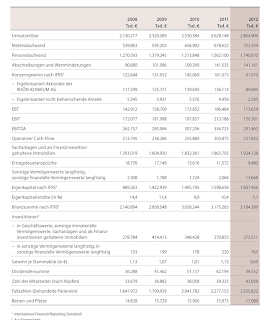

Die Rhön-Klinikum AG mit Sitz in Bad Neustadt an der Saale, am Rande der Rhön besitzt und betreibt mehr als 40 Kliniken mit 17.000 Betten. Dort werden jährlich mehr als 2,5 Millionen Patienten behandelt, die fast drei Milliarden Euro Umsatz und fast 300 Millionen Euro Gewinn bringen (vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen). Die

Abbildung verdeutlicht die Entwicklung der wichtigsten Unternehmenskennzahlen in den Jahren 2008 bis 2012.

Damit die Kosten möglichst gering und die Profite möglichst hoch ausfallen, sind in einigen Kliniken offenbar über Jahre hinweg Putzkräfte systematisch ausgebeutet worden. Nun soll das Klinik-Imperium bezahlen, berichtet Klaus Ott in seinem Artikel „

Die Angst der Putzkraft„. Die Fahnder des Zolls Die Fahnder haben untersucht, wie Putzfrauen in den Privat-Kliniken des Rhön-Konzerns behandelt wurden. Der Zoll hat angeblich erschreckende Befunde ans Tageslicht befördert. Immer wieder – so kann man es dem Artikel entnehmen – geht es um das Phänomen der unbezahlten Mehrarbeit der Putzfrauen:

»Eine Putzkraft aus der Klinik Warburg in Westfalen hat erzählt, sie habe zehn Stunden zusätzlich im Monat arbeiten müssen und dafür keinen Lohn erhalten. Aus Angst um ihren Arbeitsplatz habe sie sich nicht beschwert … Eine Vorarbeiterin aus der Klinik in Herzberg am Harz hat ebenfalls von … unbezahlten Überstunden (berichtet). Jede Frau habe pro Tag und Station eine Stunde mehr arbeiten müssen. Der Vorarbeiterin fielen auf Anhieb 15 Kolleginnen ein, denen es so ergangen sei. Das vorgegebene Arbeitspensum habe erledigt werden müssen, egal wie.« Aber die Protokolle des Zolls, die voll sind mit heftigen Anschuldigungen der vernommenen Putzkräfte, enthalten auch dies: »In etlichen Regionen berichteten Reinigungsfrauen, sie hätten keinen Grund zur Klage. Sie würden anständig behandelt und für alle Stunden bezahlt.«

Wir lernen aus dem vorliegenden Sachverhalt auch noch etwas anderes, gerade mit Blick auf die Kontrollproblematik in Zeiten eines sich am Horizont abzeichnenden allgemeinen Mindestlohnes: Kontrolle, Ermittlung und Beweisführung ziehen sich oftmals wie Kaugummi auf der Zeitachse: »Zwei Jahre und drei Monate ist es her, dass der Zoll bundesweit Rhön-Beschäftigte vernahm, um mutmaßliche Missstände aufzudecken.« Und jetzt läuft die Maschinerie so langsam, aber sicher an: Die Sozialversicherer machen für die unbezahlten Überstunden nicht abgeführte, also hinterzogene Beiträge geltend. »Die Behörden und Versicherer glauben, mehrere zehn Millionen Euro Sozialbeiträge seien nachträglich fällig. Allenfalls einige Millionen Euro wären gerechtfertigt, wenn überhaupt, heißt es in Rhön-Kreisen.«

Es wird viele nicht überraschen, dass eine Komponente der Effizienzoptimierung der Krankenhauskonzernmanager die Ausnutzung aller Tiefen und Untiefen des Steuerrechts darstellt. Sie haben sich eines legalen Steuertricks bedient, berichtet Klaus Ott:

»Bis 2007 ließ der Konzern seine Krankenhäuser von Reinigungsfirmen putzen. Dann gründete Rhön eigene Tochterfirmen zum Säubern der Kliniken. Mehrheitseigner: die Rhön AG. Minderheitspartner: Reinigungsfirmen. Diese Konstruktion hat für den Konzern den Vorteil, dass er für die Putz-Rechnungen keine Umsatzsteuer mehr zahlen muss. Das spart 20 Millionen Euro im Jahr. Und trägt dazu bei, dass die Krankenhäuser profitabel sind … Sechs Firmen mit mehreren Tausend Putzkräften hat Rhön. Die Reinigungsgesellschaften Süd, Nord, West, Ost, Mitte und Zentral.«

Also immer wieder die Arbeitszeitmanipulation – denn wir müssen bedenken, dass es für die Reinigungskräfte schon seit längerem einen allgemeinverbindlichen Branchen-Mindestlohn gibt – der lag 2011, als der Zoll die Frauen befragte, bei 7 Euro im Osten und 8,55 Euro im Westen. Und den wollte bzw. musste man aufgrund der Vorgaben unterlaufen.

»Eine Beschäftigte aus Norddeutschland erzählte, vorher habe sie sechs Stunden Zeit für ihr Pensum gehabt, danach nur noch 4,8 Stunden, für dieselbe Arbeit. Keine Pause, extremer Stress, die Zeit sei knapp, man laufe wie ein Blitz durch, zu hoch angesetzte Normen, so steht es in den Protokollen.

Eine andere Frau hat ausgesagt, nach einer gesetzlichen Lohnerhöhung sei einfach die vorgegebene Arbeitszeit für das jeweilige Reinigungspensum gekürzt worden, oder man habe in derselben Zeit mehr leisten müssen. Zum Beispiel zusätzlich das Treppenhaus putzen. Das Pensum legten die „großen Chefs“ in Bad Neustadt fest, hat eine Teamleiterin ausgesagt.«

Man wird abwarten, was bei den Aktivitäten des Zolls und der Sozialversicherungsträger am Ende rauskommt. Aber da war doch noch was – genau, der Aufsichtsrat. Denn in dem war ein bekannter SPD-Gesundheitspolitiker Mitglied, Karl Lauterbach, der auch die einschlägige Verhandlungsgruppe für die SPD bei den Koalitionsverhandlungen angeführt hat. Genauer gesagt von Juli 2001 bis Juni 2013 saß er im Aufsichtsrat der Rhön-Klinikum AG. 64.000 Euro hat der Genosse laut Geschäftsbericht des Unternehmens dort im Jahr 2012 als Aufsichtsrat kassiert. 62.000 Euro sind es im Jahr zuvor gewesen, berichtet Klaus Ott in dem Artikel „Karlchen Überall“ und die Putzkräfte. Dafür müssen Putzfrauen lange stricken. Aber der Herr Abgeordnete lehnt jeden Kommentar dazu ab und geht auf Tauchstation.

Durch die Berichterstattung ist das Thema angekommen in den heiligen Hallen des Bundestages. Und da können wir unsere Reise durch die Arbeitswelt fortsetzen, durchaus passend, denn im Bundestag soll ja nach allen Ankündigungen demnächst die Arbeit aufgenommen werden an der gesetzlichen Fundierung des in Aussicht gestellten gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohnes in Höhe von 8,50 Euro. Dann können die vielen Praktikanten, die in den Bundesministerien an ihrem Lebenslauf basteln, hilfreich zuarbeiten, wenn es um die gesetzgeberische Arbeit geht. Und sie sind zugleich nicht nur Zeuge, sondern auch mitten drin in einem historischen Prozess. Dafür kann man doch nun wirklich auf eine Vergütung verzichten, wenn man so eine Chance bekommt. Müssen sie offensichtlich auch, folgt man dem Artikel „So drücken sich Bundesministerien um Praktikanten-Bezahlung“ von Lena Greiner: »Jedes Jahr absolvieren Hunderte Studenten ein Praktikum in einem Bundesministerium. Viele schreiben Reden, organisieren Veranstaltungen und führen Protokoll. Die beliebtesten Häuser zahlen dafür nicht. Denn was Arbeit ist, ist Definitionssache.«

Alle 14 Bundesministerien bieten Praktika an. Im Jahr 2012 waren es insgesamt 1.751 Plätze, allein 1.009 Praktikanten arbeiteten durchschnittlich drei Monate für das Auswärtige Amt. So steht es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen im Bundestag. Dazu kommen noch 2.984 junge Menschen, die Praktika in Behörden absolvieren, die den Bundesministerien nachgeordnet sind. Und wie sieht es mit der Bezahlung aus? Dazu Lena Greiner in ihrem Artikel:

»Acht der Bundesministerien bezahlen ihre Praktikanten, 300 Euro monatlich sind es meistens. Sechs dieser Berliner Ministerien bezahlen ihre Vollzeitpraktikanten jedoch nicht. Keine Vergütung und keine Aufwandsentschädigung zahlen: das Auswärtige Amt, das Innenministerium, das Finanzministerium, das Wirtschaftsministerium, das Verteidigungsministerium und das Umweltministerium.«

Dabei ist doch eigentlich wie so oft alles geregelt: Seit November 2011 gibt es eine überarbeitete Fassung der „Praktikantenrichtlinie Bund„. Laut Innenministerium waren an der Ausarbeitung auch alle anderen Ministerien beteiligt. In der aktuellen Fassung heißt es unter anderem: „Für Praktika von Schülerinnen und Schülern, Berufsschülerinnen und Berufsschülern sowie Studierenden sind mindestens 300,- Euro monatlich zu zahlen.“Aber jetzt muss man wieder auf das Kleingedruckte achten: Dieser Satz mit den mindestens 300 Euro gilt nur für sogenannte freiwillige Praktika. Daneben gibt es noch die sogenannten Pflichtpraktika. Dazu heißt es in der Richtlinie: Die Pflicht-Praktikanten „besitzen keinen gesetzlichen Vergütungsanspruch“.

Die Verfechter dieses Systems argumentieren so: „Bei Pflichtpraktikanten geht man davon aus, dass die über Bafög oder die Eltern abgesichert sind“, so der Sprecher des Bundesinnenministeriums. »Doch welches Bafög sichert die Miete in einer anderen Stadt, tägliches Mittagessen in einer Ministeriumskantine, S-Bahn-Tickets, Anreisekosten und angemessene Kleidung? Wer keine Ersparnisse oder wohlhabende Eltern hat, kann ein solches Praktikum nur schwerlich machen«, so Lena Greiner in ihrem Beitrag. Aber letztendlich ist alles eine Frage des semantischen Zugangs, wie man dem folgenden Zitat entnehmen kann: Auf die Frage, warum die Praktikanten dort nichts bekommen, antwortet etwa das Umweltministerium: „Im Rahmen der Pflichtpraktika werden keine Arbeitsleistungen erbracht.“

Runden wir unsere Reise durch die Arbeitswelt ab mit einem Blick auf die wahren Helden dieser Tage vor der Bescherung: den Paketzustellern. Ungefähr 200.000 Menschen sind als Angestellte oder selbstständige Unternehmer im Kurier-, Express- und Paketgeschäft tätig. Größter Arbeitgeber ist die Deutsche Post AG, die 2012 nach eigenen Angaben allein 60.000 Zusteller für Paketlieferungen beschäftigte. Eine gute Übersicht über die Situation in diesem Teilbereich der Logistik liefert der Artikel „Countdown zum Kunden„. Darin findet man die folgenden Erläuterungen zu den Arbeitsverhältnissen bei den Paketdienstleistern:

»… der Status des Arbeitnehmers verschwindet – zugunsten von Freiberuflern oder Subunternehmern. Das Outsourcing erschwert die Interessenvertretung der Beschäftigten. So erledigt DHL Express die gesamte Zustellung mit Fremdfirmen. Anders die Paketsparte der Deutschen Post. Dort ist mit ver.di vereinbart, maximal 990 Zustellbezirke nach außen zu vergeben; den Beschäftigten wird hier ein vergleichsweise hohes Gehalts- und Schutzniveau geboten. DPD, GLS und Hermes vergeben die Zustelljobs größtenteils oder vollständig fremd, während UPS nach Gewerkschaftsangaben immerhin zu rund 60 Prozent eigene Paketboten beschäftigt. Die Subunternehmen sind weitgehend mitbestimmungsfreie Zonen.«

Anne Kunze hatte bereits Anfang Dezember in ihrem Artikel „Fünf Tonnen am Tag“ den Alltag der Paketzusteller beschrieben: »Paketboten schleppen Kühlschränke und Matratzen, Bücher und Schuhe: Noch nie haben die Deutschen so viel bestellt. Um die Pakete billig zu liefern, werden auch Zusteller der DHL ausgebeutet.« Im November hat die Deutsche Post DHL in Deutschland jeden Tag fünf Millionen Pakete zugestellt. Jetzt, vor Weihnachten, sind es acht Millionen. Die Marktbeobachter des Analystenhauses A.T. Kearney gehen in diesem Jahr von 2,3 Milliarden Paketsendungen nur in Deutschland aus. Tendenz steigend.

Die Deutsche Post DHL ist der größte Logistikkonzern der Welt. In diesem Jahr rechnet sie mit einem Gewinn von bis zu drei Milliarden Euro. Die Paketdienstleistung gehört zu den „wichtigsten Wachstumstreibern“. Aber: Zur Wahrheit über den Paketboom gehört auch, dass diejenigen den Preis drücken, die die Pakete verschicken: Experten schätzen, dass Händler wie Zalando gerade mal zwei Euro pro Paket bezahlen. Das dürfte die Kosten der Zusteller kaum decken. Den Druck geben die Paketdienstleister nach unten weiter, immer tiefer, bis er bei den Zustellern an der Paketfront ankommt.

Einen vergleichbaren Ansatz der Beschreibung des Arbeitsalltags der Paketzusteller wie Anne Kunze hat Anette Noppen in ihrem Artikel „Paket-Mann schleppt täglich 2000 Kilogramm“ gewählt, der in der Rhein-Zeitung erschienen ist. Sie porträtiert einen Tag im Arbeitsleben des Alexander Gilewitsch von der DHL. Der gehört sozusagen zu den „glücklichen Fällen“ unter den Paketzustellern:

»Seit 1997 fährt er für DHL – für 15 Euro brutto die Stunde. Gilewitsch geht es damit gut, wie er selbst sagt. Er gehört zur „alten Garde“, sein Lohn genießt Bestandsschutz. Gilewitsch wird nach Stunden bezahlt, nicht nach ausgelieferten Paketen. Überstunden werden noch einmal mit ein, zwei, drei Euro über dem regulären Stundensatz entlohnt.«

Abr natürlich kennt auch er die andere Seite, Kollegen bei den Subunternehmen der DHL, die für die gleiche Arbeit 600 Euro brutto weniger im Monat rausbekommen.

150 bis 180 Pakete fährt er an einem „normalen Tag“ aus. Die Arbeitsbelastung ist enorm: »Fast 2.000 Kilo wird er am Ende des Tages geschleppt haben. Geschätzte 400 Höhenmeter hat er dann zurückgelegt, 400 Mal ist er in seinen Transporter aus- und wieder eingestiegen. Kein Wunder, dass der Mann auf Sport in der Freizeit getrost verzichten kann.« Und er verweist mit Blick auf dieses Belastungsprofil auf eine andere sozialpolitische Großbaustelle:

»Der Rücken schmerzt immer wieder. „Bis zur Rente machen das meine Knochen nicht mit“, befürchtet Gilewitsch. Er denkt über Altersteilzeit nach. Dann könnte er mit 63 in Rente gehen. Und schon bei diesem Alter kommt Alexander Gilewitsch ins Grübeln. 21 Millionen Treppenstufen müsste er bis dahin noch steigen, mehr als 10 000 Tonnen Pakete schleppen. Am Ende seines Arbeitslebens hätte er dann umgerechnet etwa 250 Mal den Mount Everest erklommen. Und noch 21 Mal hätte er dann den Weihnachtspaketboten gespielt.«

Daniel Taab hat in seinem Artikel „Knochenjob zum Hungerlohn“ die Situation vieler Paketzusteller am Beispiel der Ergebnisse einer Kontrolle von 200 Paketfahrern am Flughafen Köln/Bonn durch den Zoll beschrieben. Er zitiert einen Zollfahnder, der von einem „knüppelharten Geschäft“ spricht: »Die Rede ist von Paketfahrern, die für einen geringen Lohn nachts Waren ausliefern, ständig unter Zeitdruck sind, oft für den Sprit selber aufkommen müssen und am Ende eines Monates zwischen 450 und 600 Euro brutto auf dem Konto haben. Um das verworrene Geschäftsgebaren von großen Paketdiensten, Subunternehmern, Paketboten und Scheinselbstständigen zu durchleuchten, kontrollierte das Hauptzollamt in den vergangenen Tagen am Flughafen Köln/Bonn mehr als 200 Fahrer.« Die Zollbeamten »sind bei ihren Kontrollen beispielsweise auf Rentner gestoßen, die zum Teil schon 75 Jahre alt sind und sich für die Aufbesserung ihrer Rente Nacht für Nacht ans Steuer der Paketwagen setzen.« Und weiter: »Zudem gebe es laut Zoll Fahrer, die im Frachtbereich manchmal acht Stunden in ihrem Sprinter sitzen und darüber hinaus in Bereitschaft sind, um eine zusätzliche Tour zu ergattern. Manchmal werde dann eine Fahrt von Köln nach Frankfurt angeboten – gezahlt werden 100 Euro netto.«

Das alles – und darüber wird schon seit Jahren in den Medien immer wieder berichtet – ist kein Spezifikum nur für Deutschland, wie man für Österreich dem in der Wiener Zeitung erschienenen Beitrag „Für die „Paketsklaven“ dauert ein Arbeitstag bis zu 14 Stunden“ entnehmen kann. Es werden die gleichen Strukturen beschrieben, wie wir sie auch in Deutschland vorfinden:

Immer mehr Paketzusteller sind nicht angestellt, sondern arbeiten als Selbständige. »Um Transporte möglichst günstig anzubieten, werden Subfirmen beauftragt. Die Konstruktionen sind vielfach kompliziert: Die Paketfirmen beauftragen Subunternehmen, die für die Zustellung in einem Gebiet wiederum mit Subfirmen – vielfach Ein-Personen-Betrieben – zusammenarbeiten. Bezahlt werden die Selbständigen meist pro ausgeliefertes Paket oder pro Stopp.«

Und das folgende Zitat verdeutlicht die Zusammenhänge mit anderen sozialpolitischen Themen:

»Die Fluktuation in der Branche ist hoch, viele Migranten sind als Paketzusteller tätig. Eine Prüfung der Krankenkassen, wie viele Paketzusteller als Scheinselbständige anzusehen sind und angestellt werden müssten, würde das Problem wohl auch nicht lösen … Denn einige Zusteller wollen selbständig bleiben, weil sie keine Arbeitserlaubnis für Österreich besitzen.« Da wären wir ja fast schon beim nächsten spannenden Thema.