2015 gab es einen nur scheinbar kleinen, lokal begrenzten Tarif-Konflikt, der möglicherweise als Initialzündung in die Sozialgeschichte eingehen wird: Gemeint ist der zehntätige Streik von Pflegekräften an der Berliner Charité – immerhin Europas größte Universitätsklinik, die mit ihren Tochterfirmen mehr als 16.000 Mitarbeiter beschäftigt und einer der größten Arbeitgeber Berlins ist – im Sommer dieses Jahres, bei dem es nicht um mehr Geld, sondern um mehr Personal ging (vgl. dazu auch die Beiträge in diesem Blog Mehr, sie brauchen und wollen mehr. Mehr Personal. Ein Streik, der das Gesundheitssystem erschüttern könnte. Der Arbeitskampf des Pflegepersonals an der Charité in Berlin vom 22.06.2015 sowie Nicht mehr Geld, sondern mehr Leute: Der unbefristete Pflegestreik an der Charité in Berlin wird ausgesetzt. Eckpunkte für eine zukünftige Personalausstattung vereinbart vom 01.07.2015). Und Ende des letzten Jahres konnten hier frohe Botschaften vermeldet werden (vgl. dazu den Beitrag Rückblick und Blick nach vorne: Die Mühen der Ebene – auf dem tariflichen Weg zu mehr Pflegepersonal im Krankenhaus? vom 28.12.2015): Daniel Behruzi hatte seinen Artikel überschrieben mit Charité: Auf der Zielgeraden: »Fortschritte bei Tarifverhandlungen für mehr Personal. Berliner Uniklinik will ab Januar erste Maßnahmen zur Entlastung der Beschäftigten umsetzen«. Und Hannes Heine bringt noch mehr Optimismus schon in seiner Artikel-Überschrift zum Ausdruck: Charité: Tarifvertrag mit Signalwirkung kommt: »Der Tarifstreit zwischen Charité und Verdi steht vor der Lösung – um die Löhne geht es allerdings nicht, sondern um mehr Personal. Eine Mindestbesetzung wäre einzigartig.«

Aber bekanntlich soll man sich nie zu früh freuen. Jedenfalls könnte man sich an diese Lebensweisheit erinnert fühlen, wenn man diese Überschriften aus dem März 2016 zur Kenntnis nimmt: Charité und Verdi streiten über Tarifvertrag, um nur eine zu zitieren. »Kurz vor Ende der Tarifverhandlungen ein neuer Streitpunkt: Charité und Verdi wollen unterschiedliches Personal. Wie es weitergeht, ist unklar«, berichtet Susanne Romanowski. Was ist da los?

Man kann es so auf den Punkt bringen: »Universitätsklinik Charité weigert sich, zugesagte Mindestbesetzung der Stationen mit Fachkräften zu gewährleisten. Die sind ihr zu teuer«, schreibt Claudia Wrobel in ihrem Artikel »Service« statt Pflege. Die Gewerkschaft ver.di hat darüber informiert, dass die Gespräche über den Tarifvertrag „Gesundheitsschutz“ festgefahren sind, weil die Arbeitgeber-Seite ein unsittliches Anliegen in die Verhandlungen – die seit acht Monaten laufen – eingebracht habe:

»Die Krankenpflegeausbildung dauert drei Jahre – und das noch ohne die notwendige Spezialisierung. Die verantwortungsvolle Arbeit dieser examinierten Fachkräfte können allerdings auch nicht näher definierte »Servicekräfte« übernehmen, zumindest wenn es nach dem Willen der Leitung von Europas größtem Universitätsklinikum, der Berliner Charité, geht.«

Wobei man das offensichtlich auch anders darstellen kann, mit den Arbeitgebern als „Opfer“ gewerkschaftlicher Forderungen:

»In der angestrebten personellen Mindestbesetzung fordert die Gewerkschaft Verdi, dass alle neuen Stellen durch examinierte Pflegekräfte besetzt werden sollen. Als Maßstab setzt Verdi-Generalsekretär Kalle Kunkel die Personalsituation auf den einzelnen Stationen an. Die Charité ist empört: „Das ist eine eine arbeitspolitisch völlig unsinnige Forderung, der wir uns nicht fügen werden“, sagt Vorstandschef Karl Max Einhäupl«, kann man in dem Artikel von Susanne Romanowski lesen.

Es geht hier um unterschiedliche Sichtweisen auf das, was getan werden muss in den Krankenhäusern: »Die Gewerkschaft empfindet es als „Provokation“, dass das Krankenhaus auch ungelernte Servicekräfte beschäftigen möchte. Diese sollen nach Plan des Krankenhauses patientenferne Aufgaben wie das Abräumen von Geschirr übernehmen. So könnten sich die ausgebildeten Pflegekräfte laut Einhäupl besser um die Betreuung der Patienten kümmern. Aber genau bei den vermeintlich patientenfernen Aufgaben sehen sowohl Charité-Vorstand als auch Verdi eine „Grauzone“: „Dass die Zubereitung von Essen dazu gehört, klar. Aber was ist mit der Nahrungszufuhr?“, fragt Kunkel. Die Einstellung neuer Servicemitarbeiter helfe aus der Sicht von Verdi keiner der Pflegekräfte.«

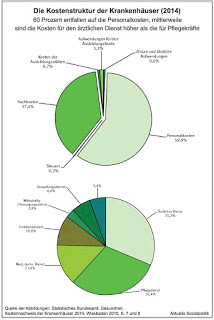

Der entscheidende Punkt ist also: Die Pflegepersonalbemessung soll auch nichtpflegerische Berufsgruppen enthalten. Für die Arbeitgeber eine einfache Rechenaufgabe, denn diese Kräfte sind deutlich billiger als examinierte Pflegekräfte. Diese Frage hat eine fundamentale strategische Bedeutung, nicht wegen der tatsächlich patientenfernen Arbeiten, für die es unbestritten keine examinierten Pflegefachkräfte braucht, sondern wegen dieses möglichen Musters: Tätigkeiten, die früher von examinierten Pflegekräften ausgeführt wurden, werden künftig verstärkt von sogenannten Servicekräften erledigt.

Das Arbeitgeber ein Interesse an der Realisierung dieser Entwicklungslinie haben, steht außer Frage. Für die Gewerkschaft muss das aber zu Recht eine Bruchstelle sein, die man nicht akzeptieren darf, weil dann das Ziel „mehr Personal“ erkauft werden würde durch „mehr, aber billigeres und weniger qualifiziertes Personal“. Es darf und muss daran erinnert werden: In dem Eckpunktepapier als Grundlage für die Beendigung des Streiks im vergangenen Jahr hatte der Charité-Vorstand unter anderem feste Personalquoten zugesagt. Von einem „Qualifikationsmix“ war da noch keine Rede.

Möglicherweise ist diese Zuspitzung am Ende der mehrmonatigen Verhandlungen strategisch zu sehen: »Manche der Verantwortlichen in der landeseigenen Uniklinik wollen allen Lippenbekenntnissen zum Trotz offenbar immer noch verhindern, dass es überhaupt zu einem Tarifvertrag für mehr Personal kommt«, so Herbert Wulff in seinem Artikel Der Stein roll. Charité blockiert Tarifeinigung.

So wird es jetzt eine Menge Unruhe an der Charité geben, ob man diese Kuh der Arbeitgeber wieder vom Eis bekommen wird.

Aber grundsätzlich gilt sicher weiterhin dieser Einordnung von Wulff: »Die Öffentlichkeit hat die Personalnot in den Kliniken wahrgenommen. Der Druck für eine gesetzliche Regelung steigt. Im Saarland und anderswo bereiten sich Krankenhausbelegschaften darauf vor, ebenfalls Tarifkonflikte für Entlastung zu beginnen. Der Stein ist ins Rollen gebracht. Die Taktiererei der Klinikmanager wird ihn nicht aufhalten.« Zu den von Wulff angesprochenen Beispiel Saarland vgl. auch diesen Artikel vom Anfang des Jahres: Ein Streik wie keiner zuvor: »Die Gewerkschaft Verdi will bei den Klinikträgern im Saarland einen Tarifvertrag zur Entlastung der Pflege-Beschäftigten durchsetzen – und droht mit massiven Streiks.«

Gerade vor diesem grundsätzlichen Hintergrund ist zu hoffen, dass die Pflegekräfte an der Charité Erfolg haben werden in ihrem wichtigen Kampf. Er würde enorm ausstrahlen in den ganzen Pflegebereich.