Die Krankenhäuser sind immer wieder auch Thema hinsichtlich der Art und Weise ihrer Finanzierung. Aber hat nicht erst im vergangenen Jahr die derzeitige Bundesregierung ein Krankenhausstrukturgesetz verabschiedet, um die Geldsorgen der Krankenhäuser zu lösen und – natürlich – die Qualität der stationären Versorgung zu verbessern? Um in die mit der gegebenen Finanzierung verbundenen Herausforderungen eindringen zu können, muss man sich in einem ersten Schritt klar machen, dass wir in Deutschland mit einer ganz spezifischen Konfiguration der (dualen) Krankenhausfinanzierung konfrontiert sind, also neben den – viel zu gering dimensionierten – Mitteln der Bundesländer für die sächliche Seite vor allem die Finanzierung der Betriebskosten über Fallpauschalen auf DRG-Basis. Mit beiden Säulen des Krankenhausfinanzierungssystems sind teilweise erhebliche Probleme verbunden: Hinsichtlich der sächlichen Investitionsseite kann man beispielsweise dem Krankenhaus Rating Report 2015 entnehmen: »Nach wie vor ist die Kapitalausstattung der Krankenhäuser … unzureichend. Ihr jährlicher Investitionsbedarf (ohne Universitätskliniken) beträgt rund 5,3 Milliarden Euro. Die Länder steuern derzeit nur die Hälfte davon bei. Der kumulierte Investitionsstau beträgt mindestens 12 Milliarden Euro.«

Krankenhaus

Krankenhäuser, ihre Patienten, deren Wohl und die Ethik. Und dann die real existierende Monetik mit ihren ethischen Verwerfungen

Salus aegroti suprema lex, also: Das Heil des Kranken sei höchstes Gesetz! Man sollte meinen, dass dieser Grundsatz selbstverständlich in den Krankenhäusern gilt. Oder sollte man eher hoffen? Zweifler könnten sich bestätigt fühlen, wenn sie solche Überschriften serviert bekommen: Gespart wird am Patientenwohl. »Krankenhäuser müssen ans Geld denken. Das Nachsehen haben dem Deutschen Ethikrat zufolge oft die Patienten.« Und weiter erfahren wir: »Zu wenig Zeit zum Reden, hoher Kostendruck: Eine zu starke Ausrichtung am Umsatz statt am Patienten führt zu zahlreichen Missständen in deutschen Krankenhäusern. Das ist der Tenor einer … Stellungnahme des Deutschen Ethikrats, der die Politik in ethischen Fragen berät. Mit Blick auf das Patientenwohl gebe es Anlass zur Sorge.« Die Kliniken tendieren dem Ethikrat zufolge dazu, gewinnbringende Behandlungen im Übermaß anzubieten. Lücken entstünden dagegen bei der Versorgung weniger lukrativer Patienten.

Eine Kritiklinie, die vielen bekannt ist, die sich seit langem mit den Schattenseiten dessen beschäftigen, was man mit dem großen Wort von der Ökonomisierung der Krankenhäuser einzufangen versucht. Dieser Terminus hat sehr wohl seine positiven Seiten, wenn man mit knappen Ressourcen wirtschaftlich umgeht, keine Verschwendung betreibt, die Prozesse besser macht. Aber viele verstehen unter Ökonomisierung eher die andere Seite der gleichen Medaille – Zeitmangel, Fehlanreize, Kostendruck. In dieser Gemengelage hat sich nun also der Deutsche Ethikrat zu Wort gemeldet mit einer Stellungnahme unter der Überschrift Patientenwohl als ethischer Maßstab für das Krankenhaus. Eine Selbstverständlichkeit. Oder? Zahlreiche Entwicklungen deuteten allerdings darauf hin, „dass das stationäre Versorgungssystem in Deutschland zunehmend hinter diesem Anspruch zurückbleibt“, so der Ethikrat.

»Derzeit komme es bei den Klinikmitarbeitern immer wieder zu Konflikten zwischen ihrem Berufsethos und der Realität des Berufsalltags. Mit dem Papier will der Deutsche Ethikrat keinen politischen Vorschlag für ein weiteres Krankenhaus-Reform-Gesetz vorlegen. Man habe es vielmehr für nötig befunden, „Überlegungen zu den leitenden normativen Maßstäben“ anzustellen,« wird das Ratsmitglied Thomas Heinemann in dem Artikel Der Patient sollte der Maßstab sein zitiert.

a) Das Bundesministerium für Gesundheit sollte für eine nachhaltige Verbesserung der Pflegesituation im Krankenhaus sorgen. So sollten Pflegepersonalschlüssel in Abhängigkeit von Stations- und Bereichsgrößen für Krankenhäuser entwickelt und implementiert werden, die sich an der Anzahl der zu versorgenden Patienten und ihren Erkrankungen bzw. ihrem Pflegebedarf orientieren. Dabei ist das spezifische Aufgabenspektrum des Pflegedienstes, des Ärztlichen Dienstes und anderer therapeutischer Dienste in dem jeweiligen Fachgebiet unter Einbeziehung von Zeiten etwa der Übergabe, interprofessioneller Visiten und Fallkonferenzen zwingend zu berücksichtigen.

b) Zudem sollten Mindestquoten für vollexaminierte Pflegekräfte, differenziert nach Fachabteilungen, festgelegt und transparent gemacht und ihre Einhaltung einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen werden. Abweichungen von diesen Vorgaben sollten für Patienten und zuweisende Ärzte transparent gemacht werden.

c) In diesem Zusammenhang und unter Berücksichtigung des derzeitigen Mangels an examinierten Pflegekräften auf dem Arbeitsmarkt sollten neue Qualifizierungsmodelle entwickelt und gefördert werden, mit denen zum Beispiel Arzthelferinnen und Arzthelfer zu Pflegekräften berufsbegleitend weitergebildet werden können.

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den Empfehlungen des Ethikrats. Aber sie passen zu den fundamentalen Herausforderungen und Problembeschreibungen für die Pflege (und auch der anderen Berufsgruppen) in den Krankenhäusern (vgl. dazu die entsprechenden Beiträge in diesem Blog).

Man kann nur hoffen, dass die 150 Seiten umfassende Stellungnahme nicht einfach im Bücherregal verschwindet.

Eine fundamentale Frage: Ist ein Krankenhaus ein kommerzielles Unternehmen oder kann das Gemeinwohl Zuschüsse notwendig machen, die das EU-Wettbewerbsrecht nichts angehen?

Wenn man die Menschen auf der Straße danach befragen würde, ob sie es für gerechtfertigt oder gar für anstrebenswert halten, dass man mit Krankenhäusern Gewinne machen kann bzw. gar muss, dann wird – vielleicht nicht mehr so eindeutig viele wie noch vor ein paar Jahren aufgrund der Ökonomisierung auch des Denkens – die Mehrheit mit einem Nein antworten. Und wenn man die Frage stellt, ob eine Bezuschussung der Verluste eines Krankenhauses gerechtfertigt sind, dann werden viele mit ja antworten, gerade wenn und weil sie davon ausgehen, dass die Kliniken dem Gemeinwohl und damit dem Bürger sehr unmittelbar verpflichtet sind. Nun wissen alle, dass sich die Krankenhauslandschaft seit langem verändert – auch, vielleicht gerade dieser Bereich wurde und wird einer umfassenden Ökonomisierung unterworfen. Das macht sich nicht nur, aber eben auch fest an den gewaltigen Verschiebungen hinsichtlich der Trägerschaft der Krankenhäuser.

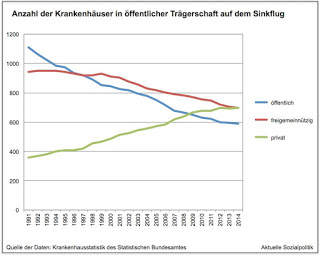

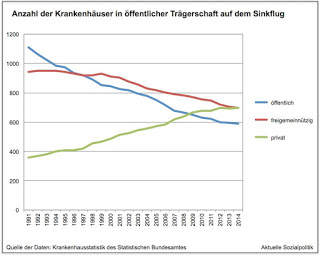

Seit Beginn der 1990er Jahren sind wir Zeugen eines stetigen Niedergangs der öffentlichen, also kommunalen Trägerschaft von Krankenhäusern – deren Zahl hat erheblich abgenommen, spiegelbildlich müssen wir eine massive Ausbreitung privater, auf Gewinn ausgerichteter Krankenhausträger zur Kenntnis nehmen (vgl. dazu auch den Blog-Beitrag Wenn aus einem bislang städtischen Krankenhaus ein kirchliches wird und eine der ersten Amtshandlungen aus der Abschaltung von Betriebsrat und Tarifbindung besteht. Wieder einmal die Kirchen und ihr Sonderrecht vom 17. Märt 2016). An der Börse notierten Krankenhausbetreibern werden regelmäßig rosige Zukünfte bescheinigt. Dass eine Klinik zuallererst eine existenzielle Aufgabe hat und wenn, dann in einem zweiten oder dritten Schritt die Frage nach den Kosten und deren Finanzierung von Relevanz sein sollte, diese über lange Jahre gepflegte und durchaus begründbare Hierarchie hat sich im Zuge der Ökonomisierung des Gesundheitswesens sukzessive wenn nicht aufgelöst, so dann doch auf alle Fälle an Gewicht verloren.

Diese grundsätzlichen Aspekte bilden den Hintergrund eines konkreten Rechtsstreits, der bis vor den Bundesgerichtshof getrieben wurde. Un der hat sich nun mit einer Pressemitteilung ein neues Urteil betreffend an die Öffentlichkeit gewandt: Bundesgerichtshof zur Notifizierungspflicht von Zuwendungen eines Landkreises an eine Kreisklinik bei der Europäischen Kommission, so ist die sperrig daherkommend überschrieben.

Bei der vom BGH zu entscheidenden Frage ging es darum, unter welchen Voraussetzungen Zuwendungen eines Landkreises an ein öffentliches Krankenhaus von der Pflicht zur Anmeldung bei der Europäischen Kommission befreit sind. Offensichtlich geht es hier um eine ganz große, weil europarechtliche Nummer an einem Beispiel aus der südwestdeutschen Provinz. Schauen wir uns den zu verhandelten Sachverhalt einmal genauer an:

»Der Kläger ist der Bundesverband Deutscher Privatkliniken, der mehr als 1.000 private Krankenhäuser vertritt. Der Beklagte, der Landkreis Calw, ist Gesellschafter der Kreiskliniken Calw gGmbH, die Krankenhäuser in Calw und Nagold betreibt. Diese Kreiskrankenhäuser sind in den Krankenhausplan des Landes Baden-Württemberg aufgenommen und vom Beklagten … mit der Erbringung medizinischer Versorgungsleistungen als Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut worden.

Nachdem der Jahresabschluss der Kreiskliniken Calw für das Jahr 2011 einen Fehlbetrag von mehr als 3 Millionen Euro und derjenige für das Jahr 2012 einen Fehlbetrag von mehr als 6 Millionen Euro ausgewiesen hatten, fasste der Kreistag des Beklagten im Jahr 2012 den Beschluss, die Verluste der Kreiskliniken für die Jahre 2012 bis 2016 auszugleichen. Außerdem gewährte er in den Jahren 2010 bis 2012 den Kreiskliniken Ausfallbürgschaften zur Absicherung von Investitionsdarlehen, ohne hierfür Avalzinsen zu verlangen, und Investitionszuschüsse.«

Der Kläger, also die Interessenvertretung der Privatkliniken, sieht in den Zuwendungen des Beklagten an die Kreiskliniken Calw staatliche Beihilfen, die mangels Anmeldung (Notifizierung) bei der Kommission rechtswidrig seien. Er hat den Beklagten auf Unterlassung des Verlustausgleichs für die Jahre 2012 bis 2016, der Übernahme von Bürgschaften und der Gewährung von Investitionszuschüssen verklagt.

Der Beklagte, also der Landkreis Calw, hat eingewandt, die Zuwendungen seien nicht notifizierungspflichtig, weil sie dem Ausgleich von Kosten für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse dienten, mit denen er die Kreiskliniken betraut habe.

Man kann die grundsätzliche Frage auch so auf den Punkt bringen, wie es die IVKK (Interessenvertretung kommunaler Krankenhäuser) auf ihrer Facebook-Seite so gepostet hat: »Ist ein Krankenhaus ein kommerzielles Unternehmen, dass sich wettbewerbsrechtlichen Verhaltensregeln unterwerfen muss, oder sind Kliniken Institutionen der Daseinsvorsorge, die nach anderen Maßstäben zu behandeln sind?«

Man muss wissen, dass der Kläger, also die Privatkliniken, in zwei Instanzen vor dem BGH gescheitert sind mit ihrem Begehren. Dazu der BGH:

»Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Klägers hatte keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat offen gelassen, ob die Zuwendungen des Beklagten an die Kreiskliniken staatliche Beihilfen darstellen. Selbst wenn dies der Fall wäre, verstießen sie nicht gegen das Verbot des Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV, staatliche Beihilfen ohne vorherige Anmeldung bei der Kommission zu gewähren. Die Zuwendungen seien gemäß Art. 106 Abs. 2 AEUV für die Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen Interesse erforderlich und deshalb nach der Freistellungsentscheidung 2005/842/EG der Kommission von der Notifizierungspflicht befreit.«

Und wie hat nun der BGH entschieden?

Wie immer in solchen Fällen muss man das Juristendeutsch dechiffrieren:

»Der Bundesgerichtshof hat auf die Revision des Klägers die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen, soweit sich der Kläger gegen den Ausgleich der Verluste der Kreiskliniken für die Jahre 2012 und 2013 wendet, und im Übrigen die Revision zurückgewiesen.«

Also grundsätzlich sagt der BGH, dass solche Zuschüsse in Ordnung sind und nicht angemeldet werden müssen bei der EU-Kommission – wenn denn die Leistungen, für die Zuschüsse gewährt werden, genau bzw. genauer beschrieben werden. Oder anders formuliert:

»Aufatmen bei den Städten und Kreisen: Die kommunalen Zuschüsse für ihre Kliniken sind grundsätzlich zulässig. Doch auch die private Konkurrenz kann sich teils bestätigt sehen. Der BGH stellt Bedingungen«, so die Interpretation in dem Artikel Kommunale Zuschüsse unter Bedingungen zulässig: »Die gängige Bezuschussung finanziell angeschlagener Kliniken von Städten und Kreisen ist nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) grundsätzlich nicht zu beanstanden – Voraussetzung ist aber, dass zuvor allgemein festgelegt wurde, für welche Leistungen Zuschüsse erteilt werden. Wenn das transparent genug erfolgt ist, müssen die Zuschüsse nicht bei der EU angemeldet werden.«

Oder in den Worten des BGH: »Die Leistungen des Beklagten dienen der Aufrechterhaltung des Betriebs der defizitär arbeitenden Krankenhäuser Calw und Nagold. Bei den medizinischen Versorgungsleistungen der Kreiskrankenhäuser handelt es sich um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Aus der Aufnahme der Krankenhäuser Calw und Nagold in den Krankenhausplan ergibt sich, dass ihr Betrieb zur bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung notwendig ist.«

»Der Calwer Landrat Helmut Riegger (CDU) hatte darauf verwiesen, dass ohne die Finanzspritze die Krankenhausversorgung gerade im ländlichen Raum gefährdet wäre. Im Gegensatz zu Privatklinken müssten Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft eine ortsnahe und hochwertige Notfallversorgung rund um die Uhr über das ganze Jahr garantieren. „Wir können uns nicht die Rosinen herauspicken“, so der Landrat beim BGH«, so der Artikel in der Online-Ausgabe der Stuttgarter Nachrichten.

Fazit: Grundsätzlich sind die Zuschüsse der öffentlichen Hand an die öffentlichen Kliniken zulässig in dem Sinne, dass sie nicht bei der EU angezeigt werden müssen, im konkreten Fall wurde aber eine Rücküberweisung an das OLG Stuttgart zur Abklärung bestimmter Zuschüsse festgestellt, denn »der Kreis hätte zuvor festlegen müssen, für welche Leistungen er seinen Kliniken Zuschüsse zahlt. Weil er das in der Vergangenheit teilweise versäumt habe, verweisen die höchsten deutschen Zivilrichter den Fall zurück an das Oberlandesgericht Stuttgart.«

Damit haben wir erneut eine Situation des „Nicht Fisch-Nicht Fleisch“, denn zu wünschen gewesen wäre eine klare Entscheidung nach diesem Muster:

Die »Europäische Union (und das Recht, welches sie schafft) darf nach Feststellung des Bundesverfassungsgerichts (Lissabon-Urteil) nicht in die Kernbereiche der grundgesetzlichen Ordnung eingreifen, wozu die Sozialstaatsgarantie und auch die Unantastbarkeit der Menschenwürde zählt. Beides ist aber berührt, wenn ein Krankenhaus wie ein kommerzieller Betrieb geführt und reglementiert werden würde. Denn die menschliche Gesundheit ist untrennbar mit der Menschenwürde verbunden. Eine Herabstufung zum kommerziellen Produktionsfaktor in einem Wirtschaftsunternehmen wäre ein Verstoß gegen den Artikel 1 des Grundgesetzes. Sagt … der ehemalige Richter des Bundesverfassungsgerichtes, Siegfried Broß.«

Und das es hier bei der Frage der Zulässigkeit kommunaler Subventionierung der Aufrechterhaltung einer ordentlichen Krankenhausversorgung keineswegs um einen Einzelfall handelt und mit Blick auf die Zukunft handeln wird, verdeutlicht dieser Artikel: Krankenhäuser im Südwesten stehen vor schwerer Zukunft:

„Mehr als zwei Drittel der größten regionalen Krankenhausverbünde in Baden-Württemberg sind defizitär“, sagt Peter Magunia, Leiter des Healthcare Bereichs von Roland Berger. Insgesamt hätten 2014 mehr als die Hälfte der landesweit 270 Kliniken rote Zahlen geschrieben. Roland Berger kommt bei der Addition der Defizite allein der größten Klinikverbünde auf 125 Millionen Euro … 97 der 270 Häuser sind in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft, sodass die Defizite unmittelbar die kommunalen Haushalte belasten.

Wenn aus einem bislang städtischen Krankenhaus ein kirchliches wird und eine der ersten Amtshandlungen aus der Abschaltung von Betriebsrat und Tarifbindung besteht. Wieder einmal die Kirchen und ihr Sonderrecht

Seit Beginn der 1990er Jahren sind wir Zeugen eines stetigen Niedergangs der öffentlichen, also kommunalen Trägerschaft von Krankenhäusern (vgl. zu deren Situation auch die Hinweise und Materialien vom Interessenverband Kommunaler Krankenhäuser). Nicht das die geschlossen werden. Zumeist wurden und werden sie privatisiert, entsprechend sehen wir spiegelbildlich einen kontinuierlichen Anstieg der Zahl der Kliniken in privater Trägerschaft. Helios und andere Konzernamen tauchen hier immer wieder auf.

Und einige wurden auch von „freigemeinnützigen“ Trägern übernommen, also vor allem aus den kirchlichen Reihen. Und da herrschen andere Sitten als in einem Krankenhaus in kommunaler Trägerschaft. Vor allem, was die Arbeitsrechte der Beschäftigten angeht. Denn die Kirchen genießen ein aus Sicht vieler Beobachter anachronistisches Sonderrecht, nach dem sie ihren inneren Angelegenheiten weitgehend selbst regeln können – anachronistisch nicht, wenn es um die kirchlichen Angelegenheiten im engeren Sinne wie dem Verkündigungsbereich geht, sondern hinsichtlich der (eigentlich) nach unserer Verfassung allen Menschen zustehenden elementaren Arbeitsrechte. Wie das dann praktisch aussieht, wenn ein bislang städtisches Krankenhaus über Nacht ein kirchliches wird und was das für die Beschäftigten bedeutet, kann man diese Tage im saarländischen Neunkirchen besichtigen.

Daniel Behruzi berichtet in seinem Artikel Plötzlich kirchlich: »Im Klinikum Neunkirchen ist alles wie immer – und doch alles anders. Ärzte, Pflegekräfte und andere Beschäftigte des saarländischen Krankenhauses kümmern sich wie seit Jahren mit Hingabe um die Patienten. Lediglich die Schilder mit der Aufschrift »Städtisches Klinikum Neunkirchen« wurden abmontiert. Die neuen weisen die Einrichtung als »Diakonie Klinikum Neunkirchen« aus. Und noch etwas ist anders: Es gibt keinen Betriebsrat mehr, der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) soll nicht mehr gelten.«

Das Krankenhaus wurde von einem großen Sozialkonzerne aus dem kirchlichen Raum übernommen, der Stiftung Kreuznacher Diakonie.

Besonders zynisch ist die Stellungnahme des neuen Klinikträgers, was die Abschaltung des Betriebsrats angeht:

»Der Betriebsrat ist nicht von uns abgesetzt worden«, heißt es in einer Stellungnahme der neuen Klinikleitung … Es sei lediglich dem Betriebsrat mitgeteilt worden, »dass er mit Eintragung des Gesellschafterwechsels (…) nicht mehr existent ist … Fest steht: Die zwei freigestellten Betriebsratsmitglieder arbeiten seit dieser Woche wieder in der Pflege. Die betriebliche Interessenvertretung ist beseitigt, ihr E-Mail-Konto wurde abgeschaltet.«

Die Kreuznacher Diakonie beruft sich dabei auf die immer wieder mal in der öffentlichen Debatte zumeist kritisch thematisierten Sonderrechte, die den Kirchen zugesprochen werden. Demnach hat das Betriebsverfassungsgesetz für die rund 1,3 Millionen Kirchenbeschäftigten keine Geltung. Statt Betriebsräten gibt es bei Diakonie und Caritas sogenannte Mitarbeitervertretungen mit geringeren Mitspracherechten.

Aber selbst eine solche Mitarbeitervertretung existiert in Neunkirchen bislang nicht. Die Wahl einer solchen soll nun eingeleitet werden. Aber auch hier wieder zeigen sich interessante und diskussionswürdige Besonderheiten, die man den Kirchen zugesteht: Kandidieren dürfen nur Mitglieder einer christlichen Kirche. „Man darf kein Jude sein, kein Muslim, kein Buddhist, kein Zeuge Jehovas, kein Wiedertäufer und schon gar kein Ausgetretener“, so wird ver.di-Sekretär Michael Quetting in dem Artikel zitiert.

Und wenn man schon dabei ist:

Zwar betonte die Klinikleitung in ihrer Stellungnahme, alle vor dem Jahreswechsel eingestellten Beschäftigten hätten keine materiellen Verschlechterungen zu befürchten. Zugleich erklärte sie jedoch, als Mitglied des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche im Rheinland, dem das Klinikum Anfang Februar beitrat, seien Tarifverhandlungen mit ver.di »nicht zulässig«.

Über den Sachverhalt mit weiteren Hintergrundinformationen wurde auch in dem Beitrag Kommunal -> diakonisch -> ökonomisch berichtet, der in dem Blog „caritas-verdi.blogspot.de“ veröffentlicht wurde.

Man kann jetzt akademische Abhandlungen über die Sonderrechte der Kirchen und ihre historische Herleitung verfassen.

Man kann aber auch einfach so argumentieren: Wir reden hier nicht über ein Gotteshaus, in dem die Kirche schalten und walten will, wie sie möchte. Für diesen Bereich kann man vielleicht noch Sonderrechte akzeptieren. Sondern wir sprechen hier von einem Krankenhaus, dem ein neues Besitzer-Etikett aufgeklebt wurde und ansonsten hat sich nichts geändert. Die arbeiten wie am Tag vorher, wo sie noch in kommunaler Trägerschaft waren – und vor allem: die Steuer- und Beitragszahler und die Patienten finanzieren die Klinik wie vorher aus ihren Schatullen. Dann sollten hier gefälligst die gleichen Regeln und Standards gelten wie in allen anderen normalen Unternehmen auch. Es wird endlich Zeit, das kirchliche Sonderrecht zu beenden, wenn es um ganz normale Geschäfte geht, die da unter dem Kreuz gemacht werden.

Die einen hadern mit der lahmen Anerkennungsbürokratie, die anderen warnen vor „zu vielen“ – und beide müssen sich Fragen gefallen lassen. Es geht um ausländische Ärzte in Deutschland

So ist das bei allen sozialpolitischen Themen. Auch wenn sie nur punktuell mal aufschimmern in der öffentlichen Wahrnehmung oder es gar für einige Tage bis in die Talkshows schaffen – danach verschwinden die meisten in der Versenkung und der nicht professionell damit beschäftigte oder inhaltlich selbst betroffene Mensch könnte zu dem Eindruck gelangen, das Thema ist weg, hat sich erledigt, ist gelöst oder auf sonstige Art und Weise erledigt worden.

Dem ist aber meistens nicht so. Sondern der Mantel des Schweigens hat sich über die Angelegenheit gelegt (bzw. wurde gelegt). Bis es wieder eine Gelegenheit gibt, sich daran zu erinnern, dass da doch mal was war.

Auch in diesem Blog kann man nur auf den ersten Blick erstaunliche Wiederholungen bestimmter Themen nachvollziehen, wenn man denn will. Aber in unserer schnelllebigen Zeit ist es auch die Pflicht der Medien und damit der Berichterstatter, immer wieder nachzuschauen, was denn aus einer Sache geworden ist. Insofern passen aktuelle Meldungen zu einem Beitrag, der hier vor fast einem Jahr, am 27. April 2015, unter der Überschrift Ärztemangel und Ärzteimport: Immer mehr und doch zu wenig. Und dann das Kreuz mit der deutschen Sprache veröffentlicht worden ist. Der damalige Beitrag wurde beendet mit dieser Feststellung: » … wenn man irgendwann feststellen sollte, dass man zu wenig Mediziner ausgebildet hat, dann wird man das nicht per Knopfdruck heilen können. So eine Ausbildung muss organisiert werden und sie dauert einige Jahre.« Und genau daran könnte man anknüpfen, wenn man aktuelle Berichte aus der Krankenversorgungswelt zur Kenntnis nimmt – zugleich Artikel, die den medaillenhaften Charakter vieler sozialpolitischen Themen verdeutlichen können, in dem Sinne, dass eine Medaille immer zwei Seiten hat.