Kurz vor dem evangelischen Reformationstag ging es im Kontext der derzeit laufenden Sondierungsgespräche der möglichen und wahrscheinlichen Koalitionspartner eines Jamaika-Bündnisses aus Union, FDP und Grünen um sozialpolitische Reformen – wobei „Reformen“ hier wie generell seit einigen Jahren nicht mehr in dem Sinne zu verstehen sind, wie das früher mal der Fall war, also etwas, das tradierte Mechanismen und Institutionen weiterentwickelt in einem positiven Sinne, sondern nicht selten wird der Terminus Reform ge-, manche würde sagen missbraucht für die Verkleisterung von Kürzungs- und Abbaumaßnahmen (vgl. zur Umdeutung von Begriffen im sozialpolitischen Kontext auch diesen Beitrag von Nicholas Timmins: The ‘welfare state’ should be something we’re proud of. Not a term of abuse). Nun ist im Vorfeld der Sondierungsgespräche – wohlgemerkt: das ist die Phase vor den offiziellen Koalitionsgesprächen, an deren Ende dann der Koalitionsvertrag stehen wird – immer wieder auf die große Differenz in sozialpolitischen Fragen vor allem zwischen der FDP und den Grünen hingewiesen worden.

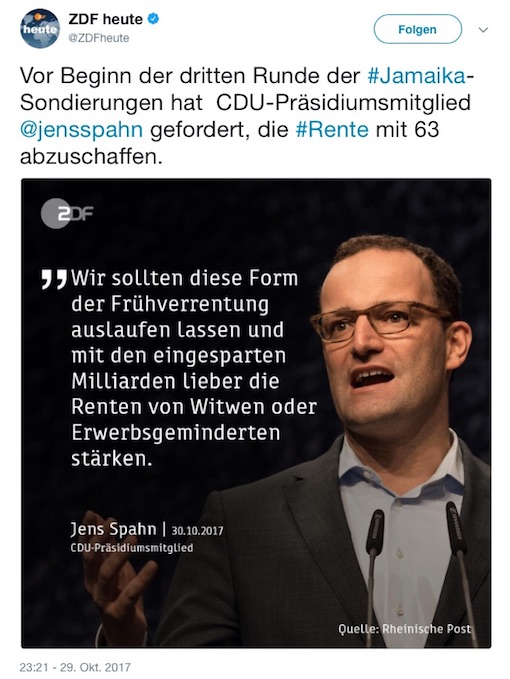

Dazu als ein Beispiel der Beitrag „Jamaika“ ante portas nach der Bundestagswahl – und was das für die Sozialpolitik bedeuten kann. Am Beispiel der Leiharbeit vom 25. September 2017. Und in diesen Tagen wurden wir Zeugen einer weiteren sozialpolitischen Baustelle, auf der sich die Uneinigkeit und die Bauchschmerzen mancher Beteiligter besichtigen lassen: die „Rente mit 63“. Vgl. dazu und vor dem Hintergrund der Äußerungen von Jens Spahn (CDU) den Beitrag Schaumschläger jenseits einer diskussionswürdigen Kritik an der bereits auf dem absteigenden Ast befindlichen „Rente mit 63“ vom 31. Oktober 2017.

Die BILD-Zeitung hat mal wieder als erste mit dem Toten gesprochen: »Reform der Reform bei der Rente: Nach BILD-Informationen haben sich Union, FDP und Grüne bei ihren Koalitionsgesprächen darauf verständigt, die erst 2014 von der Großen Koalition eingeführte Rente mit 63 (nach 45 Beitragsjahren) teilweise wieder abzuschaffen«, kann man diesem Artikel entnehmen: Schafft Jamaika Rente mit 63 wieder ab? Die Replik lies nicht lange auf sich warten: Grüne dementieren Änderungen an Rente mit 63:

„Die Behauptung, dass Union, Grüne und FDP sich auf die Einschränkung der Rente mit 63 verständigt hätten, ist frei erfunden“, teilte das Mitglied im grünen Sondiererteam, Markus Kurth, am Mittwoch mit. Richtig sei, dass man in den Gesprächen mit CDU, CSU und FDP flexible Übergänge in den Ruhestand als wichtiges Zukunftsthema identifiziert habe … Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und FDP-Vize Wolfgang Kubicki widersprachen dem Eindruck, dass das Thema entschieden worden sei. In Verhandlungskreisen hieß es lediglich, man habe darüber bei der Sondierung am Montag im Zusammenhang mit der Erwerbsminderungsrente gesprochen.

Was aber sondieren die überhaupt auf dem sozialpolitischen Planeten? Einen ersten Eindruck vermittelt Rainer Woratschka mit seinem Artikel Jamaika-Sondierung zur Sozialpolitik: Von Altersarmut bis Cannabis: »Die erste Jamaika-Sondierung zur Sozialpolitik war nur ein Abtasten. Allerdings deuten sich Gemeinsamkeiten an – bei der Bekämpfung von Altersarmut, Pflegenotstand und Langzeitarbeitslosigkeit.«

Die Grünen haben den Sondierungsstand Arbeit, Rente, Gesundheit, Pflege, Soziales vom 30.10.2017 ins Netz gestellt. Darin findet man einige interessante Themen, mit denen sich die womöglich demnächst Regierenden so beschäftigen (wollen). Im Grunde ist das nicht mehr als eine Stichwortliste, was man angesprochen hat oder anzusprechen gedenkt. Schauen wir uns einige wenige Punkt etwas genauer an:

»Wir wollen Selbständigkeit fördern und unterstützen, unter anderem durch Bürokratieabbau, insbesondere bei der Statusfeststellung, und einer Reduzierung der Mindest-Krankenversicherungsbeiträge. In Verbindung damit diskutieren wir auch über die Frage der weiteren sozialen Absicherung von Selbständigen (Pflicht zur Altersvorsorge, möglicher Einbezug in die gesetzliche Rentenversicherung).«

Das ist verständlich und notwendig. Gerade die Mindest-Versicherungsbeiträge waren und sind Gegenstand intensiver Diskussionen und auch zahlreicher Medienberichte, vgl. dazu den Beitrag Wie lange noch warten? Überforderte Solo-Selbständige und die Diskussion über eine Absenkung des Mindestbeitrags an die Krankenkassen vom 24. Oktober 2017. An dieser Stelle kann man sich nach den Positionierungen gerade von Grünen und FDP am ehesten eine partielle Verbesserung vorstellen, was den Bereich der Krankenversicherung angeht, weitaus schwieriger wird das beim Thema Rentenversicherung werden.

Und dann kommen auf den ersten Blick unscheinbar daherkommende Stichpunkte, die es aber arbeitsmarktpolitisch in sich haben:

»Darüber hinaus sprechen wir im Rahmen der Sondierungen weiter über die folgenden Themen … Die Frage der Entwicklung des Arbeitszeitgesetzes … Die Frage von befristeten Arbeitsverhältnissen. Die Frage der Regulierung von Zeitarbeit (Höchstüberlassungsdauer etc) … Der Mindestlohn gilt. Im Rahmen des geltenden Mindestlohns sind die Fragen von Bürokratie, Dokumentationspflichten, Praktika und Ehrenamt zu prüfen.«

Was besonders elektrisiert sind die Andeutungen zum Thema Mindestlohn und Arbeitszeitgesetz. Und manche durchaus verständlich alarmiert. Zum Thema Mindestlohn vgl. schon den Beitrag Ein Vorstoß zur „Entlastung“ der Arbeitgeber beim Mindestlohn – ein Vorgeschmack auf das, was von einer Jamaika-Koalition sozialpolitisch zu erwarten ist? vom 17. Oktober 2017. Wenn nun „Fragen von Bürokratie, Dokumentationspflichten, Praktika und Ehrenamt“ zu prüfen seien, dann verheißt das nichts Gutes aus Sicht der Mindestlohnbefürworter, geht es hier doch offensichtlich um die Möglichkeit, Sonderregelungen zu schaffen. In diesem Kontext muss auch die lapidare Formulierung „Die Frage der Entwicklung des Arbeitszeitgesetzes“ sei Gegenstand der Sondierungen gesehen werden. In diesem Blog wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass weniger die Höhe des Mindestlohns an sich das Problem ist, sondern das bestimmte Branchen wie das Hotel- und Gaststättengewerbe darauf drängen, bei der Arbeitszeitkontrolle (gleichsam ein „Kollateralschaden“ der Mindestlohngesetzgebung) entlastet zu werden.

Dass beim Arbeitszeitthema einiges in Bewegung ist, kann man auch solchen Wortmeldungen entnehmen: Schäuble, Strobl und die DEHOGA: Arbeitszeitgesetz unter Beschuss, so beispielsweise der DGB: »Nach der Bundestagswahl werde er dafür kämpfen, „dass wir das Arbeitszeitgesetz so ändern, dass Sie den nötigen Spielraum haben“, versprach im April der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble dem Gastronomie-Arbeitgeberverband DEHOGA … Jetzt macht Schäubles Parteikollege Thomas Strobl den ersten Vorstoß.« Nun ist es also offensichtlich an der Zeit, Versprechen einzulösen. »Einen entsprechenden Vorstoß machte jetzt Thomas Strobl, der zweite CDU-Ehrengast des DEHOGA-Frühlingsfestes – und fordert die Abschaffung des Arbeitszeitgesetzes«, so der DGB.

Rainer Woratschka berichtet in seinem Artikel Von Altersarmut bis Cannabis zu diesem Punkt:

»So sah sich Grünen-Chefin Simone Peter am Tag danach zu der Klarstellung bemüßigt, dass ihre Partei einer „Aushöhlung“ des Mindestlohns, etwa durch eine Einschränkung der Pflicht zur Arbeitszeiterfassung, ebenso wenig zustimmen könne wie einer „Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes“, das tägliche Höchstarbeitszeiten und Ruhezeiten regelt.

In der FDP wiederum ärgern sie sich über diese Replik. Man merke leider, dass Peter bei den Gesprächen über Arbeit und Soziales nicht dabei gewesen sei, gibt der Arbeitsmarktexperte der Liberalen, Johannes Vogel, zurück. Natürlich müsse man „Regeln im Zeitalter der Digitalisierung anpassen, wenn sie wie etwa bei der Arbeitszeit den Bedürfnissen von Millionen Beschäftigten nach Selbstbestimmung und flexibler Einteilung nicht mehr entsprechen“, beharrt er. Und bei der Sondierung habe man „zu Recht“ auch darüber gesprochen, „wie wir die Misstrauensbürokratie gegen Handwerk und Mittelstand reduzieren können“.«

Und wie sieht es bei der Rentenpolitik aus, wenn wir von den Schaumschlägereien eines Jens Spahn einmal absehen? Darüber wird sondiert – wobei einige Punkte sehr wohl im Zusammenhang stehen könnten mit einer schlussendlich dann doch aufgerufenen Abschaffung der „Altersrente für besonders langjährig Versicherte“, wie die angebliche „Rente mit 63“ richtig heißt:

»Ein flexibler Renteneintritt und gleitende Übergänge von Erwerbstätigkeit in den Ruhestand (Teilrenten etc.) … Das Rentenniveau und die Beitragssatzentwicklung unter der Berücksichtigung der Generationengerechtigkeit und der angemessenen Absicherung im Alter … Verbesserungen bei der Erwerbsminderungs-Rente … Unser gemeinsames Ziel ist die Verbesserung der privaten und betrieblichen Altersvorsorge … Die Frage weiterer Verbesserungen bei der Mütterrente.«

Hier tun sich eine Menge Fragezeichen auf. Vor allem der Hinweis darauf, dass die „Verbesserung der privaten und betrieblichen Altersvorsorge“ offensichtlich Ziel aller Gesprächsparteien ist, lässt aufhorchen und man kann das auch kritisch sehen (vgl. dazu beispielsweise den Beitrag Vom theoretischen Irrweg einer Kapitaldeckung der Renten über die praktizierte Stärkung der Teilkapitaldeckung bis hin zu der Tatsache, dass wir alle Gefangene unserer Kohorte sind vom 29. Oktober 2017).

Und noch einmal zurück zum Thema Arbeitsmarkt – da ist doch noch die Gruppe der Langzeitarbeitslosen und der vielen Hartz IV-Empfänger, die es aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht gelingen will, an der aufsteigenden Beschäftigungsentwicklung zu partizipieren.

»Gemeinsames Ziel ist es, mehr Langzeitarbeitslosen den Einstieg auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Im Zuge dessen wollen wir unter anderem dafür sorgen, dass erheblich weniger Menschen das Bildungssystem ohne Abschluss verlassen, nachholende Qualifikationen ausbauen sowie uns um die spezielle Zielgruppe von Alleinerziehenden intensiver kümmern.«

Und etwas genauer erfahren wir:

»Überprüfung und Weiterentwicklung der Fördermaßnahmen der Jobcenter, deren Struktur und die Stärkung dezentraler Entscheidungen, sowie der Vergleichbarkeit der Integrationserfolge. Die Zuverdienstregeln im Arbeitslosengeld II, mit Blick auf deren Anreize, durch Ausdehnung der Arbeitszeit auch mehr Verdienst zu behalten … Den Möglichkeiten für Personen mit mehrfachen Vermittlungshemmnissen sowie die Frage deren dauerhafter Förderung (z. B. Passiv-Aktiv-Transfer, Frage eines sozialen Arbeitsmarktes, etc.). Entbürokratisierungen, Pauschalierungen und Vereinfachungen im SGB II. Die Frage der Rechtsstellung der SGBII-Bezieher (Sanktionen).«

Das sind Themen, die sicherlich vor allem von den Grünen in den Sondierungsgesprächen platziert wurden. Ob es diesmal hilft, wenigstens teilweise dringend erforderliche Verbesserungen wenigstens anzustreben? Man darf gespannt sein.

Offensichtlich versuchen gerade die Grünen, einige Spuren bereits in dieser ersten Phase, vor dem Beginn offizieller Koalitionsverhandlungen, zu hinterlassen. Der Sache wegen sei gehofft, dass es ihnen gelingt, das auch bis zu einem Koalitionsvertrag durchzuhalten.

Die Hoffnung darauf ist zu diesem Zeitpunkt nur eine Hoffnung. Und man wünscht sich, dass diese Inaussichtstellung des Kommenden nicht eintreten wird:

»Was aber, wenn die Grünen trotz allem Widerstand leisten gegen das Schleifen ihrer linken Restposten? Man wird sie daran erinnern, dass Kompromisse dazugehören, vor allem, wenn man der kleinste Partner in einer Koalition ist. Konkret: Wenn den Grünen Entgegenkommen bei den für sie so wichtigen Themen Umwelt und Klima in Aussicht gestellt wird, dann müssen sie eben in den sozialpolitisch ziemlich sauren Apfel beißen. Und man wird das auch mit den entsprechenden ministeriellen Spielwiesen abzubilden versuchen. Sollen die Grünen das Umweltministerium bekommen. Und das Familienministerium und, wenn es denn sein muss, gerne auch ein Integrationsministerium, in dem sich die „Gutmenschen“ austoben können, ohne wirkliche Budgetrelevanz. Man schaue nur in die Bundesländer, in denen die Grünen als dritter und kleinster Partner in einer Regierungskoalition mitmischen. Selbst wenn es sich wie in Rheinland-Pfalz um eine Ampel und nicht um Jamaika handelt – genau das ist der Zuschnitt, den man den Grünen zugesteht. Wo sie am wenigsten stören, aber beschäftigt sind.« (Stefan Sell: Mit Semantik gegen die Rente).