Immer dann, wenn für ganz unterschiedliche Menschen und für sehr verschiedene Sachverhalte große, scheinbar eindeutige Begriffe verwendet werden, ist Vorsicht geboten. Denn nicht selten macht man sich zusätzliche Probleme, wenn man nicht wenigstens etwas differenziert, sondern alles und alle über einen Kamm zu scheren versucht. Im Kontext der Zuwanderung nach Deutschland kann man zeigen, wie unterkomplex und zugleich auch problemgenerierend das Reden von „den Flüchtlingen“ und „der Integration“ ist. Diese Verdichtung unter jeweils einen Begriff hat Folgen – auch für die medialen Verstärkungsprozesse, die sich beobachten lassen.

Ein Beispiel dazu: Überall kann man lesen oder hören, im vergangenen Jahr, also 2015, seien 1,1 Million Flüchtlinge zu uns gekommen. Diese Zahl wird abgeleitet aus den Bruttoerfassungen im sogenannten EASY-System, das der Erstverteilung von Asylbegehrenden dient. Nun ist das bekanntlich mit der Erfassung immer schon so eine Sache, besonders schwierig wird das natürlich in Ausnahmesituationen, wie wir sie im vergangenen Jahr erlebt haben, als täglich tausende Neuankömmlinge den deutschen Staatsboden betreten haben und zu registrieren waren. Dass dabei zahlreiche Fehlerquellen auftreten (können), ist jedem Praktiker sofort verständlich und auch in der Presse wurde auf die Problematik frühzeitig hingewiesen, wenn man mit den Zahlen arbeitet, vgl. hierzu beispielsweise den Artikel Nicht ganz EASY. Das muss dann zu solchen Meldungen wie beispielsweise von Pro Asyl führen: Erhebliche Unschärfen bei den Asylzahlen 2015. Letztendlich steht dahinter das Grundproblem, das wir auch aus anderen Bereichen kennen: Brutto ist nicht gleich netto. Der Migrationsforscher Herbert Brückner vom IAB hat den eben nicht trivialen Unterschied verdeutlicht an einer überschlägigen Berechnung, ausgehend von den (immer noch) genannten 1,1 Mio. Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen seien. Unter Berücksichtigung der nicht-erfassten Zuzüge abzüglich der Doppelzählungen, Weiterreisen sowie der unterschiedlichen Ausreisen kommt er auf eine Größenordnung von 777.000 Menschen, die man als Nettozuwachs bei der Flüchtlingsbevölkerung ansetzen könne.

Dennoch – auch wenn das jetzt die Sache weiter verkompliziert – sind durchaus deutlich mehr als eine Million Menschen nach Deutschland zugewandert. Wie das nun wieder?

Weil die ganze Diskussion der Frage, wie viele sind denn nun nach Deutschland gekommen, verengt worden ist auf „die Flüchtlinge“, vor allem die vielen Menschen, die über die sogenannte „Balkan-Route“ gekommen sind.

Aber es gibt noch andere, die gekommen sind und die muss man natürlich – vor allem aber auch, wenn es um die „Integrationsfrage“ geht – berücksichtigen. Nämlich Menschen aus anderen EU-Ländern, aus europäischer Sicht eine Art „Binnenwanderung“.

Die Nettozuwanderung aus den anderen EU-Ländern nach Deutschland erreichte 2015 mit 355.123 Menschen einen bisherigen Höchstwert. Die muss man natürlich dazu addieren. Und darunter sind nicht nur, aber auch „Armutsflüchtlinge“ aufgrund des enormen Wohlstandsgefälles innerhalb der EU, man denke hier nur an die immer wieder hochkochende und sehr reduzierte Debatte über arme Bulgaren und Rumänen, die nach Deutschland gekommen sind.

Und das ist ganz offensichtlich nicht nur ein quantitativer Aspekt, sondern das hat handfeste Auswirkungen bis hin zu gesetzgeberischen Aktivitäten, wie wir derzeit beobachten können (vgl. dazu den Blog-Beitrag Nicht nur (medialer) Missbrauch mit dem Missbrauch von Sozialleistungen. Aber wer „missbraucht“ was und wen? Und die Gesetzgebungsmaschinerie darf auch nicht fehlen vom 22. Mai 2016, in dem berichtet wird von dem Referentenentwurf ein „Gesetz zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und in der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch“ betreffend, das aber viele real vorhandene Probleme gar nicht erreichen kann). Und dieser Punkt ist eine gute Überleitung zu dem hier interessierenden Aspekt der Unterscheidung zwischen solchen und anderen Migranten innerhalb der Bevölkerung, aber auch hinsichtlich des großen Integrationsthemas, denn die erwähnten aktuellen gesetzgeberischen Versuche müssen genau in diesem Kontext verortet werden, denn sie sind ein Reflex auf die im politischen und medialen Raum geführten Diskussionen über eine behauptete „Zuwanderung in unser Sozialsystem“.

»Offensichtlich gibt es eine klare Präferenz für Asylsuchende, die aufgrund politischer Verfolgung ihr Heimatland verlassen haben. Die durchschnittliche Unterstützung des Asylgesuchs für politisch Verfolgte liegt bei 94 Prozent … dabei (ist es) vollkommen unerheblich, ob der oder die Asylsuchende gut oder schlecht ausgebildet, christlichen oder muslimischen Glaubens und männlich oder weiblich ist. Den Ergebnissen unserer Umfrage zufolge sind bei der Beurteilung des Asylanspruchs politisch Verfolgter Geschlecht, Religion und Ausbildungsgrad augenscheinlich nicht relevant. Das Bild verschiebt sich jedoch, wenn die Flucht wirtschaftliche Gründe hat. Wenn die … Person aus wirtschaftlichen Gründen ihre Heimat verlassen hat, sinkt der Wille, dieser Person Asyl zu gewähren, auf 52 Prozent … Die Einstellung gegenüber Asylsuchenden, die vor der wirtschaftlichen Lage in ihrem Land geflohen sind, variiert mit Ausbildungsniveau und Religion der fiktiven Asylsuchenden. Besser ausgebildete Asylsuchende, die mit größerer Wahrscheinlichkeit in den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden können, werden deutlich bevorzugt. Auch wird bei Fehlen eines politischen Fluchtgrunds ein Augenmerk auf die Religion der nach Deutschland kommenden Personen gelegt: Christen werden Muslimen vorgezogen.«

Fazit der Wissenschaftler: »Der Fluchtgrund zählt: Im Vergleich zur außerordentlich positiven Haltung gegenüber politisch Verfolgten sinken die Zustimmungswerte der Befragten drastisch, wenn es sich um Menschen handelt, die vor wirtschaftlicher Not geflohen sind. Die Zustimmungswerte sinken um weitere 20 Prozentpunkte, wenn diese Personen zudem keine Berufsausbildung und dadurch schlechtere Aussichten auf dem Arbeitsmarkt haben.«

Allerdings machen die Forscher eine Anmerkung, die man berücksichtigen muss bei der Interpretation der Befunde: »Einschränkend ist anzumerken, dass die Befragung vor der Silvesternacht 2015 stattfand, in der es zu einer Reihe von sexuellen Übergriffen auf Frauen unter anderem durch Asylsuchende kam. Die daran anschließende gesellschaftliche Debatte könnte die Einstellungen im Jahr 2016 gegenüber Asylsuchenden beeinflusst haben.«

Aber wir verfügen auch über neuere, aus diesem Jahr stammende Daten. Seit Beginn 2016 untersucht das „Stimmungsbarometer zu Geflüchteten in Deutschland“ monatlich die mit dem Thema Migration verbundenen Einstellungen, Erwartungen und Befürchtungen der Bürger in Deutschland. Auf der Grundlage der dritten Welle im März 2016 berichten Jürgen Gerhards, Silke Hans und Jürgen Schupp in ihrem Beitrag über Einstellungen der BürgerInnen in Deutschland zur Aufnahme von Geflüchteten. Eine Zusammenfassung der Befunde kann man diesem Artikel entnehmen, dessen Überschrift zum Nachdenken einlädt: Die Deutschen halten es bei der Aufnahme von Flüchtlingen mit Kant: »Eine repräsentative Studie zeigt: Die Deutschen treffen feine Unterscheidungen zwischen verschiedenen Migrantengruppen.«

Und wie sehen die aus?

Zuvor muss man kurz erläutern, was denn der alte Kant mit dieser Frage zu tun hat. Dazu die Verfasser: »Kant hat vor mehr als 200 Jahren (1795) in seiner kleinen Schrift „Zum ewigen Frieden“ die zentralen Gründe für die Legitimität der Zuwanderung unterschiedlicher Gruppen formuliert. Zu unterscheiden ist demnach zwischen Kriegsflüchtlingen und Verfolgten einerseits sowie Migranten andererseits. Dieser fundamentale Unterschied bildet auch die Grundlage des momentan geltenden Rechts.«

Die Bezugnahme auf Kant legt einen wichtigen Unterscheidungspunkt offen, der in der bisherigen Debatte etwas bis völlig untergeht:

»Sowohl Flüchtende aufgrund von Krieg und Bürgerkrieg als auch Schutzsuchende wegen Verfolgung haben ein verbrieftes Recht, in einem anderen Land aufgenommen zu werden. Kant hatte dieses Recht als Weltbürgerrecht beschrieben. Es steht allen Menschen der Erde zu, die in ihrem Land verfolgt werden und hat insofern universellen Charakter. Das Recht auf Schutz und Aufnahme bedeutet aber nicht automatisch die Erlaubnis, dauerhaft zu bleiben. Entsprechend spricht auch Kant bereits von einem Besuchsrecht: „Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein“. Ein Land ist folglich nicht verpflichtet, eine verfolgte Person weiterhin zu beherbergen, wenn der Grund der Verfolgung hinfällig geworden ist. Insofern handelt es sich um ein temporäres Recht, das an den Grund der Verfolgung gekoppelt ist. Ist abzusehen, dass der Verfolgungsgrund längerfristig bestehen wird, kann dies aus pragmatischen Gründen dazu führen, dass das Gastrecht ausgedehnt wird, um die Integration in die Aufnahmegesellschaft zu fördern. Dies tangiert aber nicht den Grundsatz der Temporalität des Aufenthaltsrechts.«

Und bereits bei Kant gab es die andere Gruppe an Migranten, die eben nicht unter dem Flüchtlings-Status gebucht werden können (und müssen):

»Von den Flüchtenden kategorial zu trennen sind diejenigen Migranten, die aus anderen Gründen als Krieg oder Verfolgung ihren Lebensmittelpunkt in ein anderes Land verlagern möchten. Sie haben weder nach dem gegenwärtig geltenden internationalen Recht noch nach Kants Vorstellungen eines Weltbürgerrechts einen universell geltenden Anspruch, in einem anderen Land aufgenommen zu werden. Ob solche Migranten von einem Land aufgenommen werden und nach welchen Kriterien die Auswahl erfolgt, obliegt allein den Nationalstaaten und dem nationalen Recht. Das universell geltende Weltbürgerrecht und das Völkerrecht werden damit ergänzt durch das nationalstaatliche Recht. Dass bei der Definition für die Auswahl von Migranten das nationale Interesse eine Rolle spielen kann und legitimer Weise darf, wird zwar von Kant und in den geltenden Rechtsordnungen nicht explizit erwähnt, ergibt sich aber aus der Rechtslogik. Nicht die Gemeinschaft aller Weltbürger bildet hier den Bezugspunkt der Rechtsetzung, sondern die Bürger eines Nationalstaates. Und diese orientieren sich in erster Linie am Wohlergehen des eigenen Landes.«

Diese im Grunde einfache, aber folgenreiche Differenzierung in Flüchtlinge und andere Migranten ist offensichtlich im gegenwärtigen Bewusstsein der Bürger in Deutschland tief verankert, wenn man denn den Ergebnissen einer im März 2016 durchgeführten repräsentativen Bevölkerungsbefragung von ca. 2.000 Personen folgt:

»81 Prozent und damit die überdeutliche Mehrheit der Befragten sind der Auffassung, dass Menschen, die wegen eines bewaffneten Konflikts aus ihrem Heimatland nach Deutschland geflohen sind, ein Bleiberecht gewährt werden sollte. Auch Personen, die unter den Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention fallen, sollen aus der Sicht einer deutlichen Mehrheit der Bürger in Deutschland aufgenommen werden, auch wenn die Unterstützung mit 63 Prozent signifikant geringer ausfällt als bei den Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen. Zudem differenzieren die Befragten hier nach den verschiedenen Gründen für eine politische Verfolgung … So wird eine Verfolgung aufgrund eines Engagements für die Menschenrechte eher als legitimer Grund für ein Bleiberecht in Deutschland gesehen als eine Verfolgung aufgrund gewerkschaftlicher Aktivitäten. Trotz dieser Differenzierungen scheint das Weltbürgerrecht auf Zuflucht insgesamt im Bewusstsein der deutlichen Mehrheit der Bürger Deutschlands fest verankert zu sein.«

Und wenn auch die Mehrheit der Bürger die mit der Aufnahme verbundenen Risiken deutlich größer sieht als die möglichen Chancen, führt das nicht zu einer Ablehnung dieser Menschen: »Diese skeptische Sicht hat allerdings kaum Auswirkungen auf die Bereitschaft, Menschen beim Vorliegen legitimer Gründe ein Bleiberecht in Deutschland zu gewähren.«

Und wie sieht es mit dem von Kant herausgestellten „Besuchsrecht“ für die Verfolgten und Schutzbedürftigen aus, also der eben nur temporären Aufnahme?

»Lediglich 28 Prozent sprechen sich für ein dauerhaftes Bleiberecht aus, 17 Prozent sind unentschieden und 55 Prozent meinen, dass die Flüchtlinge und Verfolgten Deutschland wieder verlassen sollten, wenn der Grund für die Flucht obsolet geworden ist.«

Nun gibt es ja auch noch die anderen Migranten, die zu uns kommen, um der Armut zu entfliehen oder schlichtweg mehr aus ihrem Leben machen wollen. Auch hier scheint sich der alte Kant festgesetzt zu haben in den Köpfen der Menschen:

»Menschen, die einen auf dem deutschen Arbeitsmarkt stark nachgefragten Beruf wie zum Beispiel den der Krankenschwester ausüben, sind als Zuwanderer in Deutschland willkommen. 69 Prozent der Befragten sprechen sich für ein Bleiberecht für diese Gruppe aus. Umgekehrt verhält es sich mit Personen, die in Deutschland für sich selbst eine bessere Lebensperspektive sehen. Nur 21 Prozent der einheimischen Bevölkerung gesteht dieser Gruppe ein Recht zu, nach Deutschland kommen zu dürfen. Während im ersten Fall Nützlichkeitserwägungen und das Eigeninteresse des Nationalstaats die Gründe für die hohe Zustimmung bilden, wird das Eigeninteresse der Migranten, ihr Leben zu verbessern, gerade nicht als legitimer Grund der Zuwanderung angesehen.«

Jürgen Gerhards, Silke Hans und Jürgen Schupp konstatieren abschließend eine »offensichtliche Besonnenheit der Mehrheit der Bevölkerung in der Zuwanderungs- und Flüchtlingsfrage« und ermuntern die Politik zu einer „klugen Differenzierung“.

Aber was kann das nun wieder bedeuten angesichts der derzeit überall proklamierten „Integration“? Wenn man die Sache logisch zu Ende denkt, könnte das auch bedeuten, die „Integration“ eben nicht als ein alle und alles umfassendes Postulat einzufordern und instrumentell zu unterfüttern, sondern man könnte aus der skizzierten Argumentation durchaus vertretbar argumentieren, dass sich die Menschen, denen aus Schutzgründen legitimerweise Aufenthalt gewährt wird, zwar einzupassen haben in unsere Gesellschaft, aber dass es bei ihnen – nimmt man den Gedanken des „Besuchsrechts“ auf – nicht darum geht oder gehen muss, sie zu dauerhaften Mitgliedern unserer Gesellschaft zu machen.

Also ganz praktisch: Man gewährt den Syrern Asyl, aber geht davon aus, dass sie irgendwann einmal wieder zurück gehen (müssen), sollten sich die Schutzgründe aufgrund einer veränderten Situation in ihrem Land erübrigt haben.

Das nun hört sich einfacher an als es ist. Denn Politik (und letztendlich wir alle als Gesellschaft) stehen vor dem Problem, dass wir nicht wissen, ob und wann (und für wen) sich die Situation einstellen wird, dass man das temporäre Gastrecht wieder entziehen kann. Das kann im genannten Beispiel Syrien eine lange Zeit sein. Und dann sind ja auch noch die individuellen Schutzgründe, die auch bei einer Beseitigung der Bürgerkriegssituation fortdauern werden.

Ganz offensichtlich gibt es ein am Ende nicht auflösbares Dilemma, denn wenn man den Unterscheidungspunkt mit dem temporären Schutz wirklich so nimmt, wie er gemeint war, könnte man durchaus argumentieren, dass gerade nicht zu viele Integrationsbemühungen stattfinden sollten, um den notwendigerweise irgendwann einmal anstehenden Trennungsprozess nicht zu schwer zu machen. Wenn aber auf der anderen Seite viele der eigentlich nur temporär zu schützenden Menschen auf viele Jahre, vielleicht sogar für immer in unserer Gesellschaft bleiben werden (müssen), dann wären unterlassene Integrationsanstrengungen mit hohen Folgekosten für das Gastland verbunden.

Angesichts dieses Dilemmas kann es eigentlich nur eine Antwort geben – vor dem Hintergrund der enormen Unsicherheit muss man die Integrationsbemühungen für möglichst alle öffnen, auch wenn ein Teil von ihnen sicher nicht hier bleiben wird. Man also die mit Integration verbundenen Ressourcen versenkt hat, aber man kann eben erst hinterher wissen, ob das der Fall war.

Die Bundesregierung mit ihrer Integrationspolitik bewegt sich genau in diesem Spannungsfeld. Sie hat im Anschluss an eine Klausurtagung der Großen Koalition im Schloss Meseberg die Meseberger Erklärung zur Integration veröffentlicht, mit der die anstehende Ausgestaltung des Integrationsgesetzes beschrieben wird. Darin heißt es, um ein Beispiel für die praktischen Schwierigkeiten aufzuzeigen:

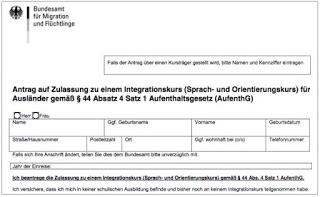

»Sprach- und Wertevermittlung sind zentrales Fundament für eine erfolgreiche Integration in die Gesellschaft sowie in Bildung, Ausbildung, Studium und Arbeitsmarkt. Daher werden wir die Zugangsmöglichkeiten für die Teilnahme an Integrationskursen verbessern. Die Möglichkeit, Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge oder subsidiär Schutzberechtigte zur Teilnahme am Integrationskurs zu verpflichten, wird erweitert beziehungsweise für Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive neu geschaffen.«

Zu welchen Kapriolen das führen kann, wurde im Beitrag Die Mühen der Ebene. Integration in einem Paragrafenwerk und in den Niederungen der Sprach- und Integrationskurse. Für die soll sich was verbessern, aber nicht alle werden sie bekommen können vom 26. Mai 2016 am Beispiel der Afghanen erläutert, denn haben offiziell gemessen keine „guten Bleibeperspektiven“, denn ihre Gesamyschutzquote liegt zwar ganz knapp, aber eben unter den notwendigen 50 Prozent. Die „wirkliche“ Schutzquote ist zwar höher, wird aber nicht als Ein- oder Ausschlusskriterium herangezogen. Und man kann und muss das erweitern. Was ist mit denen, die zwar keinen Asylgrund haben, eigentlich abzuschieben sind, aber dennoch aus anderen Gründen dann doch bleiben werden als „Geduldete“?

Wenn man das alles zu Ende denkt, dann bleibt nur die – manche mögen das resignativ nennen – Konsequenz, die ganzen Unterscheidungsversuche zu unterlassen, allen einen Zugang zu Integrationsangeboten zu ermöglichen. Aber, folgt man der Differenzierung von Kant und der Mehrheit der Bevölkerung auch heute, muss man dennoch bereit sein zu sagen, dass das alles für bestimmte Menschen bedeuten kann und wird, später – trotzt vielleicht hervorragend gelungener Integration – das Land wieder verlassen zu müssen. Damit haben wir übrigens schon Erfahrungen gemacht, man denke hier an die Rückführung der Flüchtlinge im Kontext des Jugoslawien-Krieges, die teilweise mehrere Jahre hier waren.

Man sieht, wir bewegen uns hier auf schwankendem Grund. Aber man muss darüber diskutieren und auch streiten, man sollte die unterschiedlichen Akzeptanzniveaus in der Mehrheitsbevölkerung zugleich nicht aus den Augen verlieren und darüber streiten, was das für die Umsetzung einer Integrationspolitik bedeuten kann.