In den vielgestaltigen Welten der Sozialpolitik ist es regelmäßig so, dass Themenhopping betrieben wird. Heute die Rente, morgen die Pflege, dann die Wohnungspolitik, zwischendurch ein wenig Kinderarmut und hin und wieder auch mal Hartz IV. Und schnell weiter zur nächsten Baustelle.

Aber zuweilen wird auch gearbeitet auf den Baustellen und heraus kommt ein filigranes, nicht selten hyperkomplex ausdifferenziertes Gesetzgebungsgebäude, über dessen Entstehung und dann meist zuletzt bei der offiziellen Einweihungsparty berichtet wird. Problem als gelöst abgehakt und weiter zum nächsten Thema.

Da ist es immer gut, wenn man einmal innehält und zurückblickt, was denn aus einer Sache nun geworden ist, wenn die Mühen der Ebenen begonnen haben und die Versprechungen eines Gesetzes auch in der wirklichen Wirklichkeit ihren Niederschlag finden (oder eben nicht), vor allem, wenn es sich um verbesserte Leistungen handelt. Nehmen wir als ein Beispiel den Unterhaltsvorschuss, der nach längerem Gekrampfe im vergangenen Jahr tatsächlich im Sinne einer Leistungsausweitung reformiert worden ist.

Kurz ein Blick darauf, wie es war und wo man was geändert hat: Bis zur Reform 2017 war die Regelung beim Unterhaltsvorschuss so, dass diese Leistung, die Alleinerziehende vom Jugendamt erhalten, wenn der andere Elternteil nicht für die Kinder zahlt oder zahlen kann, auf das 12. Lebensjahr des Kindes als Obergrenze und auf eine maximale Bezugsdauer von 72 Monaten, also sechs Jahre. begrenzt war. Beides Regelungen, die mehr als willkürlich daherkommen, denn was ändert sich nach dem 12. Geburtstag und warum ist nach 72 Monaten Schluss, auch wenn sich dann nichts geändert hat? Finanziert wird diese Ausfallleistung des Staates bislang zu einem Drittel vom Bund, zwei Drittel entfallen auf die Bundesländer, die wiederum die Aufteilung auf Land und Kommune selbst regeln können. Bundesweit wurde von 440.000 Empfängerinnen dieser Leistung berichtet. Man muss zusätzlich wissen, dass der Staat, der die Leistung vergibt, die Möglichkeit hat, sich das Geld zurückzuholen von den eigentlich zahlungspflichtigen Elternteilen, die aber nicht oder zu wenig zahlen.

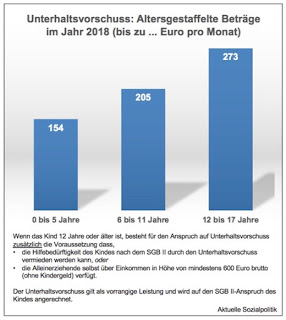

Zum 1. Juli 2017 wurden u.a geändert, dass die Begrenzung auf zwölf Jahre und die Befristung auf maximal sechs Jahre gestrichen wurde. Nun gilt als neue Altersgrenze das 18. Lebensjahr des Kindes. Bis dahin kann bei Vorliegen der Voraussetzungen die Leistung ohne eine zeitliche Einschränkung in Anspruch genommen werden. Die Zahlbeträge des Unterhaltsvorschusses wurden altersgestaffelt angehoben. Bei den Kosten hat sich der Bund verpflichtet, statt wie bislang ein Drittel nunmehr 40 Prozent der Ausgaben für diese Leistung zu finanzieren. Darüber wurde hier am 7. Juni 2017 in dem Beitrag Gut Ding will Weile haben? Der verbesserte Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende kommt zum 1. Juli 2017 berichtet. Die damalige Überschrift weist schon darauf hin, dass es offensichtlich etwas gedauert hat mit dieser Leistungsverbesserung für Alleinerziehende und ihre Kinder.

»Die Grundidee des Gesetzes war es vor vielen Jahren einmal, Frauen aus der Sozialhilfe zu holen oder sie schon vorher vor deren Bezug zu bewahren. Diesen Anspruch habe es schon früher nicht eingelöst, jetzt schon gar nicht mehr, kritisiert die Wiesbadener Amtsleiterin. Und erklärt ihre Kritik: Der Vorschuss, der als sogenannte „vorrangige Sozialleistung“ gilt, wird mit anderen staatlichen Leistungen, die die Alleinerziehenden-Familie erhält, verrechnet … Am Ende haben die Familien oft so gut wie nichts vom Unterhaltsvorschuss, der zu vierzig Prozent vom Bund und zu jeweils 30 vom Land und der Kommune gezahlt wird. Die vielen neuen Anträge zu prüfen, ist aber allein Aufgabe der Kommunen … Viele Frauen, die von der Verrechnung mit anderen Leistungen nichts wüssten, seien enttäuscht, wenn sie erführen, dass das neue Gesetz ihnen und ihren Kindern kaum Verbesserungen bringe. „Und diese Enttäuschung kriegen unsere Mitarbeiter dann zu spüren.“«

»Damit der erweiterte Unterhaltsvorschuss gegen Kinderarmut in allen Einelternfamilien wirkt, muss die Schnittstelle zum Kinderzuschlag reformiert werden. Eine aktuelle Umfrage des Verbands alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) zeigt: Alleinerziehende mit kleinen Einkommen können durch den Ausbau des Unterhaltsvorschuss schlechter gestellt werden. Finanziell profitieren Einelternfamilien ohne Ansprüche auf andere Sozialleistungen.

Viele Alleinerziehende mit kleinem Gehalt erhielten bisher Kinderzuschlag, Wohngeld und Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. Dort wirkt der Unterhaltsvorschuss anspruchsmindernd. Betroffene rechneten uns vor, dass der Unterhaltsvorschuss die Kürzung oder gar den Verlust anderer Leistungen nicht ausgleichen kann.«

Und zuweilen wird über für Außenstehende nur kopfschüttelnd wahrgenommene, innerhalb der Verwaltungslogik aber durchaus „konsequente“ Blüten vor Orten berichtet: Große Aufregung: Münchner Jugendamt fragt Mutter nach Sexpartnern – die ist empört, so ist ein Artikel vom Anfang dieses Jahres überschrieben:

»Eigentlich wollte Ulrike H. nur einen Unterhaltsvorschuss für ihre 16-jährige Tochter beantragen. Doch die Fragen, mit der das Münchner Jugendamt sie konfrontierte, empfand sie als zutiefst beleidigend, sexistisch und diskriminierend … Ulrike H. hatte den Vorschuss … gleich Mitte vergangenen Jahres beantragt – der Vater ihrer Tochter ist unbekannt verzogen. Ende 2017 bekam Ulrike H. eine Einladung zum persönlichen Gespräch. Im Jugendamt legt ihr eine Mitarbeiterin die Fragen vor. Zuerst klingt alles einigermaßen harmlos: Es geht um die Identität eines „vermeintlichen Vaters“: Wie er aussah, wie alt er sei. Dann liest Ulrike H. (Name geändert) wortwörtlich: „Wo und wann fand der Geschlechtsverkehr statt (Empfängniszeit, Angabe Hotel, Pension, Zimmernummer)?“, „Wie oft fand der Geschlechtsverkehr statt?“, oder „Kommen in der gesetzlichen Empfängniszeit vom… bis… weitere Männer als Vater in Frage? Wenn ja wer?“.«

Nun wird sich der eine oder andere fragen – was hat das nun mit dem Thema Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zu tun? Nun, das „erklärt“ sich aus der Begrifflichkeit: Unterhaltsvorschuss. Denn dabei handelt es sich um eine staatliche Leistung, die gewährt wird, wenn der eigentlich Zahlungspflichtige nicht zahlen kann – oder sich der Zahlung verweigert, obgleich er zahlen könnte. Und für den letzteren Fall gibt es die Verpflichtung für die Behörden, die den Betroffenen gewährte Leistung von dem eigentlich Zahlungsverpflichteten wieder zurückzuholen. Um das aber bei Vorliegen der Voraussetzungen auch praktisch erreichen zu können, braucht man natürlich den Namen des Unterhaltsverpflichteten. So auch die Antwort des zuständigen Münchner Jugendamtes: »Um zu einer „gemeinsamen Lösung“ zu kommen, müsse die Antragstellerin auch „aktiv mitwirken“. Denn das Amt müsse entscheiden, ob ein Vorschuss, oder (falls der Vater nicht zu ermitteln ist) auch eine Ausfall-Leistung für den Kindesunterhalt gewährt wird. Dazu sei eine Befragung der Antragstellerin nun mal nötig – wozu es sogar eine eigene Vorschrift vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Integration gebe.«

Aber dahinter verbirgt sich ein weiteres und strukturell relevantes Problem: Die überaus ungleiche „Chancenverteilung“, von dieser Rückforderung auch erreicht zu werden. Darauf wurde bereits in dem Beitrag Gut Ding will Weile haben? Der verbesserte Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende kommt zum 1. Juli 2017 vom 7. Juni 2017 hingewiesen: 2016 »wurden 23 Prozent der vom Staat gezahlten Unterhaltsleistungen wieder eingetrieben, wobei die Unterschiede erheblich sind. Während Bayern 36 Prozent erreicht, schafft Bremen lediglich 14 Prozent. Lässt sich die Spreizung aus Länderebene vielleicht noch erklären mit Unterschieden in der Wirtschaftskraft, gibt es dafür auf kommunaler Ebene (zehn bis 50 Prozent) keine Gründe mehr. Väter in kleinen Kommunen sind vom Rückgriff weitgehend verschont, in Großstädten seltener«, so aus einem Artikel von Heinrich Alt, dem ehemaligen Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit zitierend. Und Alt hat bereits im vergangenen Jahr solche Fragen aufgeworfen, die auch Anfang 2018 weiterhin weitgehend unbeantwortet bleiben müssen: »Wie viele Väter sind tatsächlich nicht leistungsfähig? Wie viele Forderungen verjähren, werden nicht rechtskonform bearbeitet oder wegen Auslandsbezug überhaupt nicht verfolgt? Wie hoch ist der Prozentsatz der unbekannten Väter? Wie viele Väter zahlen nicht, obwohl sie es könnten, weil die Mutter ihnen die Kinder entzieht?«

Das deutet nicht wirklich auf eine auch nur halbwegs einheitliche Rechtsanwendung hin, sondern die Frage der Rückholquote wird nicht nur durch die objektiv gegebene materielle (Nicht-)Leistungsfähigkeit des an sich Unterhaltsverpflichteten bestimmt, sondern offensichtlich auch, wo jemand wohnt, der einen Unterhaltsvorschussantrag gestellt hat.

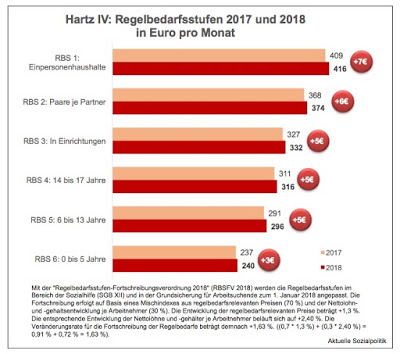

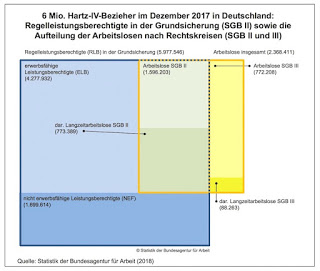

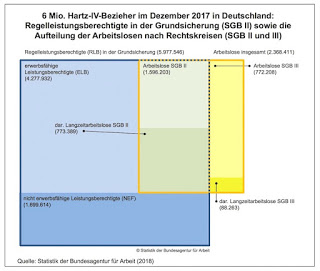

Zum Abschluss ein Blick auf das, was die Große Koalition im Entstehungsprozess bereits vereinbart hat im Bereich der Familienpolitik: So wird dem in mehr oder weniger Spannung verharrenden Publikum vermeldet: Union und SPD wollen das Kindergeld um 25 Euro erhöhen. Damit jetzt nicht gleich die Sektkorken knallen, sollte man genauer hinschauen: »Im Laufe der kommenden Legislaturperiode soll die Zahlung pro Kind um insgesamt 25 Euro monatlich erhöht werden. Die erste Erhöhung ist im kommenden Jahr geplant.« Aber auf jede Form von Sekt sollten die Eltern und damit auch die vielen Alleinerziehenden verzichten, die sich im Hartz IV-Bezug befinden, denn erstens ist das nicht vorgesehen im Regelsatz und zweitens treffen sie sich an diesem Punkt mit der Vorrangigkeit des Unterhaltsvorschusses gegenüber den SGB II-Leistungen: Ein wie auch immer erhöhtes Kindergeld hat für die keine Relevanz – es wird vollständig angerechnet auf ihren Leistungsanspruch innerhalb des Grundsicherungssystems. Sprich: Keinen zusätzlichen Cent werden sie davon zu sehen bekommen. So sind die Vorschriften. Die „natürlich“ nicht geändert werden sollen.