Seit Monaten hat eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eine Reform des stationären Sektors vorbereitet. Nunmehr liegen die Eckpunkte zur Krankenhausreform 2015 vor und man kann erkennen, in welche Richtung die Reise gehen soll, auf die man die Krankenhäuser schicken will – bzw. die, die noch übrig bleiben werden. Bereits ein erster Blick auf die Berichterstattung in den Medien vermittelt einen Eindruck von der geplanten Ausrichtung der Kliniklandschaft in Deutschland: Weniger Betten, mehr Personal, Schlechte Kliniken sollen weniger Geld bekommen oder Markt statt Plan. Auch zunehmend kritische Stimmen mischen sich in den Reigen der Artikel: Länderchefs sehen sich als Gewinner oder Ein Mega-Projekt mit vielen Haken. Im letztzitierten Artikel findet sic der folgende Passus: »Die Bund-Länder-Eckpunkte der Krankenhausreform belegen: Die Beharrungskräfte des föderalen Systems in der Gesundheitspolitik zehren am Reformwillen. Die Länder führen den Bund am Nasenring durch die Arena.« Und in dem Artikel „Wir haben den großen Wurf nicht geschafft“ heißt es: »Eine große Klinikreform sollte auf den Weg gebracht werden. Aber die auseinanderdriftenden Interessen von Bund und Ländern haben nur vorsichtig Veränderungen angestoßen. Das räumt auch CDU-Gesundheitsexperte Jens Spahn ein.«

Aber schauen wir uns in einem ersten Schritt einmal die wichtigsten Komponenten der nunmehr in ihren Grundzügen vereinbarten Krankenhausreform an:

- Bereits im Entwurf des Koalitionsvertrages war er enthalten, wurde dann aber vor der Ziellinie wieder rausgestrichen, um jetzt – gleichsam durch die Hintertür – wieder aufzuerstehen: Der Strukturfonds, mit dem der Abbau von Überkapazitäten, die Konzentration von Krankenhausstandorten sowie die Umwandlung von Krankenhäusern in nicht-akutstationäre lokale Versorgungseinrichtungen gefördert werden soll. Hierzu stellt der Bund 500 Mio. Euro aus dem Gesundheitsfonds (also aus Mitteln der Beitragszahler) zur Verfügung, wenn die Bundesländer ebenfalls die gleiche Summe, also weitere 500 Mio. Euro in den Topf werfen. Damit stehen folglich eine Milliarde Euro zur Verfügung. Die Krankenkassen können mitreden und nicht verausgabte Mittel können von den anderen Bundesländern abgerufen werden. Mit diesem Instrumentarium soll also der bereits ablaufende Prozess des Abbaus von Krankenhauskapazitäten vorangetrieben werden, während man gleichzeitig aber vor dem Problem steht, gerade in den ländlichen Regionen eine Basisversorgung aufrechterhalten zu müssen. Dafür will man nun endlich etwas zum Leben erwecken, was im neuen Krankenhausfinanzierungssystem schon von Anfang an angelegt war: Künftig sollen Sicherstellungszuschläge für die Vorhaltung von Kapazitäten gezahlt werden, die aufgrund des geringen Versorgungsbedarfs mit den Fallpauschalen nicht kostendeckend finanzierbar, aber zur Versorgung der Bevölkerung notwendig sind.

- Ein ganz großer Brocken kann subsumiert werden unter dem Begriff Qualität, wobei man das besser in Anführungszeichen setzen sollte, denn was genau nun gute oder schlechte Qualität im Krankenhausbereich ist und von wem und durch was die generiert wird, ist gar nicht so einfach, wie man beim ersten Hinschauen vermuten mag. Wichtigster Punkt: Es soll eine qualitätsorientierte Vergütung in die stationäre Versorgung eingeführt werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) soll bis zum 31.12.2016 einen Katalog von Leistungen erstellen, für deren Erbringung Zuschläge oder Abschläge vorzusehen sind. Der G-BA soll bis zum 31.12.2016 Qualitätsindikatoren zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität erarbeiten, die die Bundesländer als ihrer Krankenhausplanung nutzen können. Die Länder können jedoch auch eigene Indikatoren verwenden. Ebenfalls bis zum 31.12.2016 soll der G-BA vier planbare Leistungen festlegen, für die Krankenkassen und Krankenhäuser sogenannte Qualitätsverträge abschließen sollen. Hier geht es also erst einmal um den vorsichtigen Einstieg in eine Erprobung. Und schlussendlich gehört an dieser Stelle auch noch erwähnt: Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) soll Krankenhäuser künftig unangemeldet kontrollieren können, um zu prüfen, ob die Häuser die Qualitätsvorgaben einhalten. Sicher wird der eine oder die andere fragen, wer den die überaus schwierige Frage beantworten soll, was gute und schlechte Qualität ist. Dazu wird eine neue Institution geschaffen: Das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen wurde bereits im Juni 2014 formal eingerichtet und soll 2015 seine Arbeit aufnehmen.

- Eine für viele, die Bescheid wissen über die Situation in den meisten Krankenhäusern, zentrale Frage lautet: Wird es durch die Reform mehr Arbeitskräfte – vor allem in der Pflege – geben? Im Prinzip ja, so muss man antworten: Bund und Länder wollen ein Pflegestellenförderprogramm in Höhe von 660 Millionen Euro mit einer Laufzeit über drei Jahre einrichten. Damit sollen ausschließlich Pflegekräfte eingestellt werden, die „am Bett“ arbeiten. Die Kliniken müssen sich mit einem Eigenanteil von 10% beteiligen und der Nachweis der Mittelverwendung soll durch Testate von Wirtschaftsprüfern erfolgen. Für die Zeit nach den drei Jahren hofft man auf eine „Anschlussregelung“. Gleichzeitig versucht man Zeit zu gewinnen, in dem eine Expertenkommission prüfen, bis Ende 2017 prüfen soll, ob im DRG-System ein erhöhter Pflegebedarf von demenzkranken, pflegebedürftigen und behinderten Patienten sachgerecht abgebildet ist.

- Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass man Maßnahmen zur Mengensteuerung von der Landesebene (heute durch die Absenkung des Landesbasisfallwerts, was dann alle trifft) auf die Ebene der einzelnen Krankenhäuser verlagern will. Allerdings erst „ab 2017“. Wieder Zeit gewonnen.

- Bekanntlich haben wir schon seit nunmehr zehn Jahren ein neues Krankenhausfinanzierungssystem. Durch das Fallpauschalengesetz (FPG) vom 23. April 2002 wurden die diagnosebezogenen Fallpauschalen eingeführt. Dies war ab 2003 freiwillig anwendbar und ab 2004 verpflichtend. Der damalige Systemwechsel bestand darin, sich von den tagesgleichen, krankenhausindividuell vereinbarten Pflegesätzen zu verabschieden in Richtung auf ein ein durchgängiges, leistungsorientiertes und pauschalierendes Vergütungssystems. Aber alle Pauschalierung steckt in einem letztendlich nicht lösbaren Grunddilemma fest. Wenn die Pauschalierung der Vergütung der Krankenhausleistungen auf der Basis von durchschnittskostenkalkulierten Fallpauschalen basiert, dann sieht der gut aus, dessen Kosten unter dem Durchschnitt lagen und liegen, während der mit höheren Kosten in die Röhre schauen und Verluste machen muss. Und wenn er das nicht wirklich beseitigen kann, beispielsweise weil er in einer ländlichen Region als Krankenhausträger die gesamte Palette an Grundversorgungsleistungen vorhalten muss, auch wenn diese nicht ausgelastet werden können aufgrund der realen Fallzahl, dann muss man entweder den Betrieb wegen dauerhaft roter Zahlen einstellen oder aber man bekommt diese Sonderfunktionalität gegenfinanziert. Genau das war schon im Fallpauschalensystem angelegt und soll nun Realität werden: Künftig sollen Sicherstellungszuschläge für die Vorhaltung von Kapazitäten gezahlt werden, die aufgrund des geringen Versorgungsbedarfs mit den Fallpauschalen nicht kostendeckend finanzierbar, aber zur Versorgung der Bevölkerung notwendig sind. Und wenn man schon dabei ist, dann versucht man die größten Löcher im bestehenden Fallpauschalensystem gleich mit zu stopfen: Für die Notfallversorgung soll es Zuschläge geben und für Zentren, in denen sich viele schwere und damit kostenträchtige Fälle häufen. Dazu gehören naturgemäß die Universitätskliniken, die dann zusätzlich auch noch Zuschläge für „besondere Qualität“ bekommen sollen. Und auch das ist interessant und lässt zugleich tief blicken, was die „durchschnittskostenkalkulierten Fallpauschalen“, die ja möglichst genau den wahren Aufwand abbilden sollen, angeht: Die Kalkulation der Fallpauschalen durch das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) soll künftig anhand von repräsentativ ausgewählten Krankenhäusern erfolgen. Das muss man zweimal lesen: Durch die Freiwilligkeit der Teilnahme an der Kalkulation hat man bisher mit Daten gearbeitet, die nicht alle und auch nicht wenigstens einen repräsentativen Querschnitt der Kliniken abbilden. Das will man also ändern. Aber nicht zu schnell, denn erst einmal geht es jetzt darum, dass das InEK ein „praktikables Konzept für eine repräsentative Kalkulationsgrundlage“ erarbeiten soll. Das kann naturgemäß dauern.

Was fehlt eigentlich in diesem bunten Strauß an Maßnahmen?

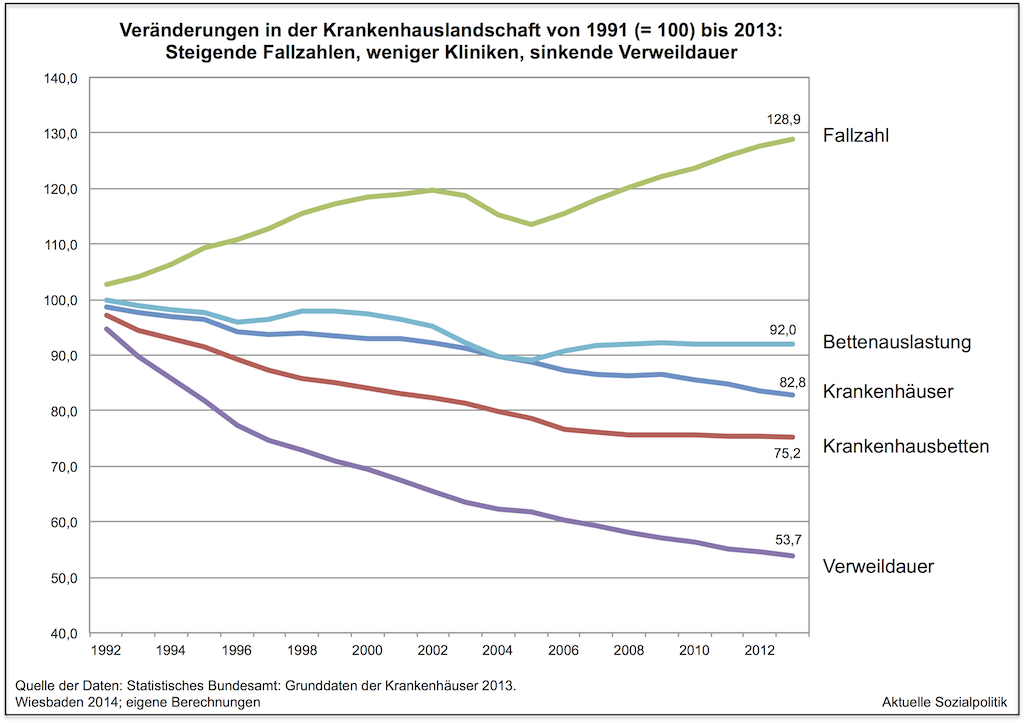

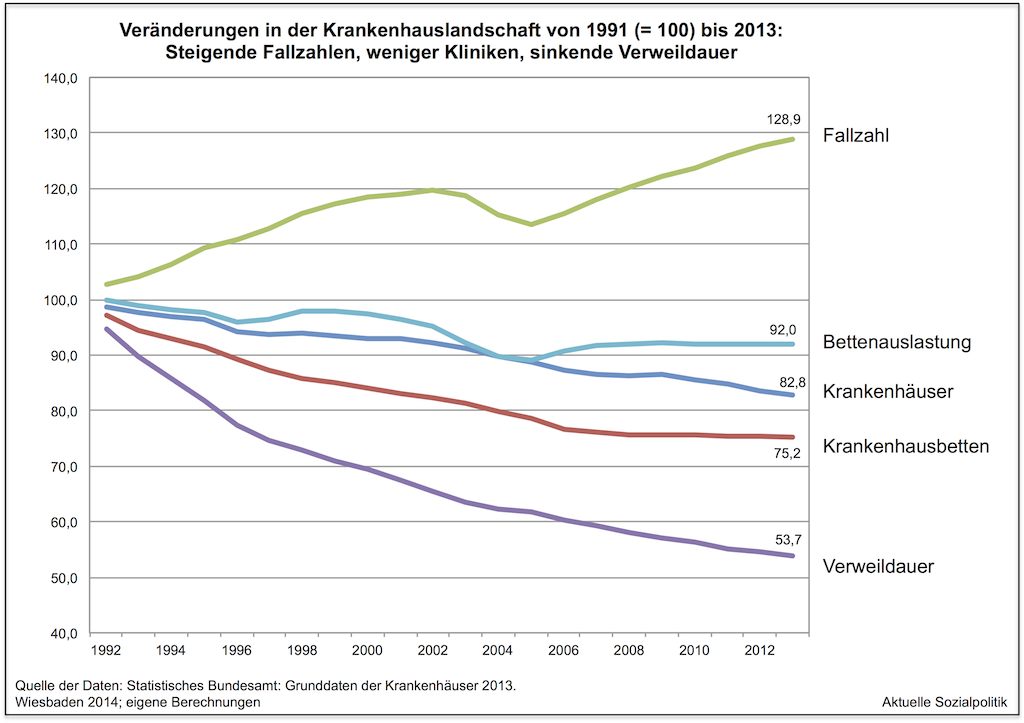

An erster Stelle wäre hier zu nennen, dass man zwar ein „Pflegestellenförderprogramm“ in Aussicht stellt, aber das muss vor dem Hintergrund des Abbaus von mehreren zehntausend Pflegestellen in den zurückliegenden Jahren gesehen werden. Zentrale Kritik wäre hier: Notwendig wäre eigentlich eine gesetzliche Vorgabe der Mindest-Pflegepersonalbesetzung in den Krankenhäusern, was den pflegerischen Bereich angeht. Genau darum wollte man sich wieder einmal herumdrücken, denn dann wäre offensichtlich geworden, welche Mangelsituation wir derzeit gerade in der Pflege haben. Und das würde teuer werden, wesentlich teurer als das, was jetzt in Aussicht gestellt wird. Das neue Programm ist wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. »Denn hochgerechnet können damit nicht einmal 15.000 Pflegekräfte finanziert werden – für ein Jahr. Laut ver.di fehlen in den Krankenhäusern bundesweit aber 162.000 Beschäftigte, davon 70.000 in der Pflege«, so Daniel Behruzi in seinem Artikel Markt statt Plan. Das muss auch vor dem Hintergrund der Tatsache gesehen werden, dass sich die Realität in den Kliniken seit der schrittweisen Einführung des Fallpauschalensystems ganz erheblich gewandelt hat, was man auch der Abbildung am Anfang des Artikels entnehmen kann. Die Fallzahlen sind stetig gestiegen, die Zahl der Krankenhäuser und der Betten gesunken – und vor allem die Verweildauer hat erheblich abgenommen. Das war ja auch eine der zentralen Zielsetzungen der Finanzierungsreform. Aber das hat eben auch dazu geführt, dass die Pflegeintensität der Menschen, die in den Kliniken sind, ganz erheblich zugenommen hat. Kurz gesagt: Immer kürzer, immer pflegeaufwändiger. Und der Personalschlüssel wurde „natürlich“ nicht entsprechend angehoben. Deshalb gehen so viele Pflegekräfte auf dem Zahnfleisch – eine parallele Entwicklung haben wir auch gesehen in der stationären Altenpflege.

Die skizzierten Elemente der Krankenhausreform 2015 sind ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht mehr – so die Einschätzung nicht von irgendjemanden, sondern von Jens Spahn, dem gesundheitspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion – vgl. hierzu „Wir haben den großen Wurf nicht geschafft“. »Ein großes Manko sieht Spahn beim Thema Investitionsfinanzierung. Da hätte er sich mehr gewünscht als das Festschreiben des Investitionsniveaus auf dem aktuellen Stand.« Damit spricht er ein zweites großes Defizit an – und verweist auf die weiterhin ungelöste föderale Baustelle innerhalb des Krankenhausfinanzierungssystems. Konkret geht es um die Defizite der dualen Krankenhausfinanzierung. Vereinfacht gesagt sollte es so sein: Die Krankenkassen finanzieren die laufenden Betriebskosten, die Bundesländer finanzieren die Investitionen der von ihnen in den jeweiligen Krankenhausplan aufgenommenen Kliniken. Nur funktioniert diese Dualistik nicht wirklich, vor allem, weil die Bundesländer schlichtweg zu wenig Geld für die Investitionen zur Verfügung gestellt haben. Mit der Folge, dass die deutschen Kliniken vor einem Investitionsstau in zweistelliger Milliardenhöhe stehen. Und das wird von Jahr zu Jahr schlimmer (und unterm Strich auch immer teurer).

Ein Fazit kann man auch so formulieren:

„Im Moment gehen wir von der Auffassung aus, dass die vielen kleinen Schräubchen etwas ändern. Da bin ich mir aber nicht so sicher.“ (Jens Spahn, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion).