Es ist wirklich ein Kreuz mit diesen Modell-, Sonder- und sonstigen Programmen in der Arbeitsmarktpolitik. Für alles und jeden werden irgendwelche Programme aufgelegt, nicht selten zur Aktivitätssimulation seitens der politisch Verantwortlichen, da die Voraussetzungen für die Ansprüche der Mittel aus den Programmen derart anspruchsvoll bzw. lebensfern sind, dass man Mühe haben muss, überhaupt lebende Teilnehmer gewinnen zu können (vgl. dazu auch grundsätzlich die Beiträge Die fortschreitende Programmitis in der Arbeitsmarktpolitik und ein sich selbst verkomplizierendes Förderrecht im SGB II vom 28. Juni 2016 sowie Programmitis als Krankheitsbild in der Arbeitsmarktpolitik: Wenn das „Wir tun was“ für die Langzeitarbeitslosen verloren geht im hyperkomplexen Raum der Sonderprogramme, die in der Realität scheitern müssen vom 12. März 2016). Leider muss hier nun von der unendlich daherkommenden Fortsetzungsgeschichte dieser wahrhaft pathologischen Entwicklung der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland berichtet werden.

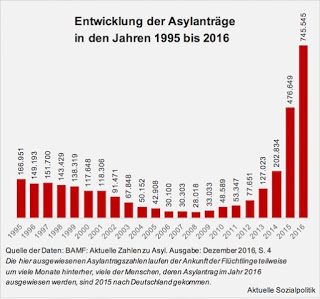

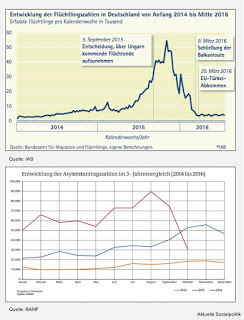

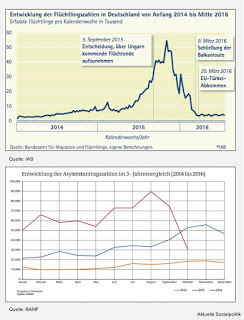

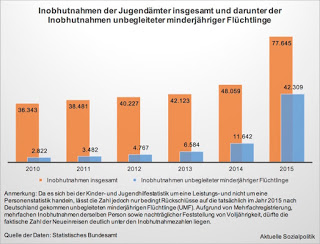

Nehmen wir als erstes Beispiel die Flüchtlinge. Als sich alles um dieses Thema gedreht hat, musste die Politik Tatkräftigkeit signalisieren. Also hat die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) ein gewaltiges Programm aufgelegt, um die frohe Botschaft unter die Leute zu bringen: Wir beschäftigen die. Dann wird es allerdings bei genauerem Hinsehen schon komplizierter. Denn bei „die“ geht es um die Flüchtlinge im Niemandsland zwischen einerseits da und andererseits noch nicht anerkannt sein. Denn solange „die“ noch nicht als Asylberechtigte bestätigt oder mit subsidiären Schutz ausgestattet sind, fallen sie in die Obhut der Kommunen und des Asylbewerberleistungsgesetzes.

Nun gibt es im im § 5 Asylbewerberleistungsgesetz einen Paragrafen, der die Überschrift trägt: Arbeitsgelegenheiten. Also das an sich gleiche Instrument, das man im SGB II (für das die Bundesarbeitsministerin zuständig ist) unter dem Paragrafen 16 d SGB II finden kann, umgangssprachlich auch als „Ein-Euro-Jobs“ bezeichnet. Nur müssen die Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von den Kommunen bzw. den Ländern finanziert werden, während die „normalen“ Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II aus Bundesmitteln bedient werden. Man ahnt schon mit etwas Erfahrung, wohin das geführt hat. Der Bund nimmt den Kommunen den Finanzierungsanteil ab, allerdings geht man nicht den für den einen oder anderen naheliegenden Weg und gibt den Kommunen einfach die Kohle und sagt: Macht mal. Sondern man kreiert eben ein Sonderprogramm. Und das nennt man dann „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ (FIM). Und davon wurden mal eben 100.000 Plätze in Aussicht gestellt. Man muss diese Zahl „nur“ für Flüchtlinge auch vor dem Hintergrund sehen und bewerten, dass derzeit etwas über 80.000 Ein-Euro-Jobber aus der Grundgesamtheit aller Hartz IV-Empfänger in Deutschland unterwegs sind – also sollte für die Gruppe der Flüchtlinge eine mehr als ansehnliche Zahl an Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden. Die ja auch noch eingerichtet, betreut und begleitet werden müssen.

Ein grundlegendes Problem dieser 100.000 „Bundes-AGH-Teilnehmer“ ist nun, dass die

a) für eine Klientel geplant werden müssen, die es eigentlich nicht oder zumindest immer weniger geben wird (aufgrund der Beschleunigung der Anerkennungsverfahren beim BAMF) und

b) dass mit der Durchführung nicht die Kommunen bzw. die Jobcenter (also die zuständigen Institutionen für die heute schon bestehenden AGHs) beauftragt werden sollen, sondern die Bundesagentur für Arbeit (BA) soll das machen. Darauf wurde frühzeitig aufmerksam gemacht.

Egal, das Programm wurde auf die Schiene gesetzt – aber manchmal führen Schienen eben auch in die Irre. Der Bundestag hat das „Arbeitsmarktprogramm Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ zum 1. August 2016 beschlossen. Und wie sieht es an der Front aus? So, wie man es erwarten musste – tote Hose. Andreas Hammer berichtet:

„Im November 2016 waren rund 4.400 der geplanten 100.000 FIM (4,4%) besetzt“.

Die Insider wird der – nun ja – nicht wirklich überzeugende Stand der Umsetzung nicht überraschen: Schon frühzeitig wurde auf die Fragwürdigkeit des ganzen Ansatzes hingewiesen, beispielsweise in diesen Beiträgen: „Nirwana-Arbeitsgelegenheiten“ zwischen Asylbewerberleistungsgesetz und SGB II. Eine dritte Dimension der „Ein-Euro-Jobs“ und die dann auch noch 20 Cent günstiger? vom 12. Juni 2016 sowie am 23. Dezember 2016: „80-Cent-Jobs“ für Flüchtlinge – billiger geht’s nun wirklich nicht. Und dennoch: Sie werden kaum genutzt.

Und noch ein zweites Beispiel aus den Untiefen der arbeitsmarktpolitischen Prorammitis wird uns in diesen Tagen gemeldet: Job-Programm: Zu viele Plätze für Hamburg?, so die noch höfliche Betitelung.

Auch hier geht es – neben grundsätzlich zulässiger Infragestellung des Ansatzes an sich – um ein Verteilungsproblem. Konkret geht es um das neue Modellprogramm STAFFEL – das steht für „Soziale Teilhabe durch Arbeit für junge erwachsene Flüchtlinge und erwerbsfähige Leistungsberechtigte“. Das Bundesarbeitsministerium teilte uns dazu im Juli des vergangenen Jahres mit:

»Ziel des Programms „Staffel“ ist die Förderung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen für junge anerkannte Flüchtlinge sowie junge erwerbsfähige Leistungsberechtigte im SGB II, die auf Grund ihrer individuellen Vermittlungshemmnisse erst an die Anforderung des allgemeinen Arbeits- und Ausbildungsmarkes herangeführt werden müssen. Das Bundesprogramm soll dazu beitragen, das mit- und voneinander Lernen beider Zielgruppen zu stärken.«

Das hört sich doch gut an. Aber der bereits erwähnte Bericht des NDR – Job-Programm: Zu viele Plätze für Hamburg? – klärt uns dahingehend auf: »Das Programm mit dem Namen STAFFEL soll mit 21 Millionen Euro vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales Projekte in ganz Deutschland fördern. Die Idee für das Programm hatten zwei Hamburger SPD-Bundestagsabgeordnete. Bei der Vergabe gingen 75 Prozent der Plätze nach Hamburg. Kritiker glauben nicht an einen Zufall.«

Die Initiatoren des Projekts im SPD-geführten Arbeitsministerium in Berlin waren die beiden Hamburger SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Bartke und Johannes Kahrs.

Und vor diesem Hintergrund werden wir Zeugen einer wundersamen Beglückung:

»Der erfahrene Geschäftsführer eines Hamburger Beschäftigungsträgers, Peter Bakker, selbst SPD-Mitglied, schloss sich dafür mit einem anderen Hamburger Träger in der neuen Tochtergesellschaft FIT zusammen, besorgte zusätzliche Förderzusagen der Hamburger Sozialbehörde, beantragte 400 Plätze. „Wir waren nachher ein bisschen überrascht, dass wir die kompletten 400 Plätze bekommen, weil in der Praxis eher runtergestaffelt wird und man nicht alles das bekommt, was man haben möchte“, erklärt Bakker. Ein kleinerer Hamburger Bewerber bekam die Zusage für 20 Förderplätze. Damit gingen 75 Prozent aller Plätze nach Hamburg, 67 weitere Träger aus ganz Deutschland gingen dagegen leer aus. Der Grund dafür: Das Ministerium vergab die Mittel nach Antragseingang. Sprich: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.«

Die Genossen in Hamburg haben das Programm selbst initiiert. Und dann seien 70 Prozent der Plätze nach Hamburg gegangen – „an einen Träger, der sehr SPD nah ist und den es vorher gar nicht gab, sondern ja sozusagen seine Einrichtung für dieses Programm erst noch mal gegründet hat. Ich finde, dass ist doch ein bisschen sehr viel Zufall“, so wird die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Brigitte Pothmer, zitiert.

Der Geschäftsführer der eigens für das neue Programm gegründeten Tochtergesellschaft FIT, Peter Bakker, beteuert, keinen Wettbewerbsvorteil bei der Initiative der Hamburger Politiker gehabt zu haben: „Wir haben davon erfahren, wie alle anderen auch, als dieses Programm am 6. Juni veröffentlicht worden ist.“

Das kann man bezweifeln:

»Bemerkenswert ist, dass der Gesellschaftsvertrag für FIT laut Handelsregister schon am 31. Mai unterschrieben worden ist – also sechs Tage vor der Ausschreibung und nur auf eine vage Ankündigung des Programms im April hin.«

Vielleicht werden wir hier erneut Zeugen der Hinterzimmergeschäfte, die es schon immer gegeben hat. Auf alle Fälle ist das alles entnervend vor dem Hintergrund, dass wir endlich eine umfassende Aufräumaktion im hyperkomplexen SGB II-Förderrecht im Sinne einer positiven Deregulierung bräuchten. Das wird seit Jahren zu Recht gefordert – und von den Verantwortlichen in der Politik mit Arbeitsverweigerung beantwortet. Man spielt dann lieber mit Modell-, Sonder- und sonstigen Programmen.