Das Jahresende ist ja allgemein die Zeit der Rückblicke und Bilanzierungen. Hinsichtlich des Elterngeldes bietet sich das vor allem deshalb an, weil diese Leistung am 1. Januar 2007 eingeführt wurde, mithin also zehn Jahre überblickt werden können.

Geregelt ist das Elterngeld im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG). Um den gesellschaftspolitischen Paradigmenwechsel, der mit der Einführung des Elterngelds verbunden war, verstehen zu können, muss man an dieser Stelle auf die Situation vor dem Jahr 2007 schauen. Bis dahin gab es das sogenannte Erziehungsgeld. Das war 1986 von der damaligen Koalition unter Helmut Kohl (CDU) eingeführt worden – und hatte eine interessante andere Leistung abgelöst, die vielen heute gar nicht mehr bekannt ist: das Mutterschaftsurlaubsgeld, das 1979 von der SPD/FDP-Bundesregierung unter Helmut Schmidt (SPD) in die Welt gesetzt worden ist. Mit dem ausdrücklichen Ziel einer besseren Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf, denn diese Leistung wurde ausschließlich an vorher abhängig beschäftigte Mütter ausgereicht, 750 DM pro Monat bis zu sechs Monate lang, in dieser Zeit gab es dann ein verlängertes Kündigungsverbot und die Mütter waren beitragsfrei in der Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung abgesichert. 1984 wurde der Leistungsbetrag dann auf 510 DM pro Monat abgesenkt. Aus Spargründen. Das Mutterschaftsurlaubsgeld wurde aus zwei Richtungen kritisiert. Zum einen, da Väter keinen Anspruch auf eine entsprechende Leistung hatten. Zum anderen kritisierte etwa 1985 der damalige Familienminister Heiner Geißler „das ungerechte Zweiklassenrecht des Mutterschaftsurlaubsgeldes, das nur eine in einem abhängigen Erwerbsberuf tätige Mutter erhält“. Vor dem Hintergrund dieser Kritiklinie versteht man dann auch die Intention des 1986 ins Leben gerufenen Erziehungsgeldes besser.

Familienpolitik

Ein Beitrag zur Armutsvermeidung bei Alleinerziehenden und ihren Kindern: Der Unterhaltsvorschuss wird endlich weiterentwickelt. Dennoch bleiben Fragezeichen

Für das Jahr 2014 wird berichtet, dass es 404.000 alleinerziehende Väter und mehr als 2,3 Mio. alleinerziehende Mütter gab – mit den entsprechenden zu ihnen gehörenden Kindern. Wir reden hier also über keine kleine Gruppe und viele wissen aus der Berichterstattung oder eigener Erfahrung, dass die Lebenslagen vieler Alleinerziehender als teilweise äußerst prekär zu bezeichnen ist. Hunderttausende von ihnen befinden sich im Grundsicherungsbezug, also im Hartz IV-System. Unabhängig von den an sich mit dem Hartz IV-Bezug verbundenen äußerst beschränkten Lebensumständen wurde gerade in den zurückliegenden Monaten im Rahmen der vorerst letzten SGB II-Änderungen deutliche Verschlechterungen bei alleinerziehenden Leistungsberechtigten konzipiert und in den Gesetzentwurf eingebaut, was im letzten Moment über die Anhörung zum 9. SGB II-Änderungsgesetz und einer kritischen Medienberichterstattung verhindert werden konnte (vgl. dazu Keiner hatte die Absicht, Alleinerziehende und ihre Kinder im Hartz IV-System schlechter zu stellen? Aber nun zieht man die Reißleine. Eine Neuregelung bleibt notwendig und wäre – eigentlich – einfach vom 3. Juni 2016 – wobei derzeit nur die geplante Verschlechterung verhindert wurde und der notwendige Umgangsmehrbedarf noch einer Regelung bedarf).

Viele Alleinerziehende haben das Problem, dass der ihren Kindern zustehende Unterhalt seitens des getrennt lebenden Partners nicht oder nicht in voller Höhe geleistet wird. Das führt nicht selten dazu, dass die Alleinerziehende (und ihr Kind bzw. ihre Kinder) in die Armut und entsprechende Hilfebedürftigkeit getrieben wird. Derzeit wird geschätzt, dass etwa die Hälfte aller Alleinerziehenden gar kein Geld fürs Kind vom Expartner bekommt.

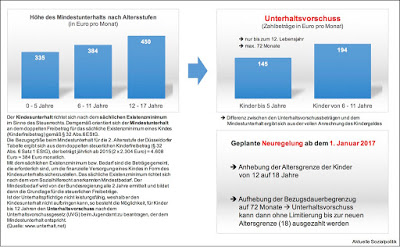

Gleichsam als Ausfallbürge gibt es hier das Instrument des Unterhaltsvorschusses nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG). Allerdings ist dieser Ausfallbürge ein ziemlich zerfledderter Geselle. Der Unterhaltsvorschuss wird Alleinerziehenden gezahlt – meist der Mutter – wenn der andere Elternteil – meist der Vater – keinen Kindesunterhalt überweist. Die Kommune schießt das Geld vor und soll es sich vom Vater zurückholen. Dies gelingt aber nur in etwa jedem vierten Fall. Außerdem wird die Leistung höchstens sechs Jahre lang gezahlt und nur bis zum zwölften Geburtstag des Kindes.

Nun könnte der eine oder andere die völlig berechtigte Frage stellen, wie dass denn mit den Kindern ab 12 Jahren ist. Brauchen die keinen Unterhalt und damit auch keine Ausfallleistung mehr? Natürlich schon. Und deshalb überrascht es nicht, dass seit langem und immer wieder nicht nur die Höhe, sondern gerade die angesprochenen Begrenzungen bei der Dauer der Leistungsgewährung und dem Alter des Kindes kritisiert werden und eine Weiterentwicklung dieses dem Grunde nach armutsvermeidenden Instruments angemahnt wird.

Dafür war und ist auch die Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD). Am 16. September 2016 berichtete Constanze von Billion in der Print-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung unter der Überschrift „Tauziehen. Schwesig gegen Schäuble: Es geht ums Kindergeld“ und zitierte die Ministerin: „Wir wollen, dass mit der kleinen Kindergelderhöhung von zwei Euro auch der Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende ausgeweitet wird, um mehr für Familien zu tun, als Herr Schäuble plant“. Die Befristung auf maximal sechs Jahre und die Begrenzung auf das 12. Lebensjahr bei den Kindern solle abgeschafft werden.

Und gut einen Monat später erreicht dann diese frohe Botschaft die Ohren des Bürgers von der Konferenz der Regierungschefs von Bund und Ländern am 14. Oktober 2016 in Berlin: In dem dort gefassten Beschluss Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab 2020 findet man diesen Passus:

»6.) Unterhaltsvorschuss

Bund und Länder verständigen sich darauf, beim Unterhaltsvorschuss ab dem 1. Januar 2017 die Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre anzuheben und die Bezugsdauergrenze aufzuheben sowie auf die dazu erforderliche Finanzierung. Zu den finanziellen Belastungen der Länder besteht noch Beratungsbedarf mit dem Bund.«

»Ganz wichtig ist das Programm, bei dem es im Grunde um die Bekämpfung von Kinderarmut geht, nämlich darum, dass die Situation von Alleinerziehenden verbessert werden muss. Der Unterhaltsvorschuss für Kinder – also wenn sich ein Elternteil dem Unterhalt entzieht – wird deutlich verbessert. Sie wissen alle, dass dann der Staat hilft und den Elternteil nicht darauf verweist, dass er sinnlos versuchen muss, ständig und immer wieder neu dem Geld hinterherzulaufen, sondern das übernimmt der Staat, geht zu der entsprechenden Stelle und versucht, das Geld zurückzubekommen.

Das ist bisher begrenzt, was das Alter der Kinder und die Dauer angeht. Das wollen wir ausweiten, um dadurch ganz deutlich zu helfen. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges sozialpolitisches Anliegen. Wir werden noch darüber diskutieren müssen, wie das im Einzelnen zu finanzieren ist.«

Das hört sich nach einem großen Erfolg und Durchbruch in dieser Angelegenheit an, was auch der Fall ist (vgl. entsprechend beispielsweise der Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) am 17.10.2016: Alleinerziehende begrüßen Einigung, Unterhaltsvorschuss endlich auszubauen!), allerdings steckt der Teufel wieder einmal in den gar nicht so kleinen Details. Und das auf zwei Ebenen.

Auf der ersten Ebene geht es um Anschlussprobleme im bestehenden System hinsichtlich der Umsetzung der im Grunde beschlossenen Ausweitung des Instruments Unterhaltsvorschuss. Dabei steht wieder einmal die Frage der notwendigen Finanzierung im Mittelpunkt, zugleich aber auch der Aspekt der Abwicklung der Leistung. Dazu hat Constanze von Bullion unter der Überschrift Bund und Länder im Unterhaltsstreit berichtet: Über die Reform sind sich alle einig – doch um die Kosten gibt es nun ein heftiges Gefeilsche:

»Bisher trägt der Bund beim Unterhaltsvorschuss ein Drittel der Kosten, die Länder übernehmen zwei Drittel. Bliebe es bei dieser Aufteilung, müsste der Bund künftig 260 Millionen Euro mehr für den aufgestockten Unterhaltsvorschuss aufbringen, die Länder 530 Millionen Euro … die Bundesregierung (schlägt) nun vor, die Mehrkosten zur Hälfte zu tragen. Der Bund könnte demnach auf seinen Anteil beim sogenannten Rückgriff verzichten. Gemeint ist das Geld, das Länder und Kommunen Alleinerziehenden per Unterhaltsvorschuss auslegen, sich dann aber zurückholen sollen von säumigen Vätern – meist sind es solche. Dieser Rückgriff allerdings scheitert oft.

In Bayern, wo auch die Finanzämter säumigen Zahlern auf den Pelz rücken, gelang es 2014 immerhin, 36 Prozent des Unterhaltvorschusses zurückzuholen. In Mecklenburg-Vorpommern waren es nur 16 Prozent. Wo viele Väter mittellos sind, kann der Staat wenig eintreiben. Aber auch ineffektive Kommunalstrukturen sind verantwortlich, dass die Rückholquote gerade in Stadtstaaten miserabel ist.

Die Bundesregierung will den Druck auf säumig Zahler nun verstärken und die Länder motivieren, ausstehenden Unterhalt effektiver einzutreiben. Dazu könnte der Bund auf seinen Anteil bei der Rückholung des Unterhalts verzichten. Das käme den Ländern mit 116 Millionen Euro im Jahr zugute.

Zudem, so rechnet die Bundesregierung vor, senkt die geplante Reform die Kosten für Hartz IV. Unterhaltsvorschuss wird von SGB-II-Leistungen abgezogen. Läuft er am zwölften Geburtstag eines Kindes aus, muss der Staat Familien wieder mehr Hartz IV zahlen. Wird der Vorschuss dagegen länger gewährt, sparen Kommunen sich SGB-II-Leistungen. Diese könnten die Länder von den Kommunen zurückholen, so der Vorschlag des Bundes. Damit blieben den Ländern wie dem Bund Mehrkosten von 250 Millionen Euro.«

Und die Bundesländer? Die fordern für sich nach wie vor die volle Kompensation der reformbedingten Mehrbelastung vom Bund. Aber da ist doch noch eine föderale Ebene? Genau, die Kommunen.

Und die haben sich auch zu Wort gemeldet. „Kommunen gegen neuen Unterhaltsvorschuss“ meldete die Print-Ausgabe der FAZ am 04.11.2016:

»Die Kommunen, deren Behörden zuständig sind und die auch für einen Teil der Ausgaben aufkommen, halten eine pünktliche Umsetzung für unmöglich. Ihre Spitzenverbände – Städtetag, Landkreistag und Städte- und Gemeindebund – schlugen am Donnerstag gemeinsam Alarm: Man sei „nicht in der Lage, ein Gesetz, das frühestens Mitte Dezember verabschiedet werden kann, zwei Wochen später auszuführen“, warnten sie. „Das geht personell und organisatorisch nicht.“«

Im Original kann man das hier nachlesen: Eindringlicher Appell der kommunalen Spitzenverbände: „Kommunen können geplante Änderungen beim Unterhaltsvorschuss so kurzfristig nicht umsetzen“, so ist deren Pressemitteilung vom 03.11.2016 überschrieben. Von Bund-Länder-Seite wird mit einer Zunahme der Leistungsbezieher von derzeit rund 450.000 auf 710.000. Die Städte, Landkreise und Gemeinden rechnen hingegen mit einer Verdoppelung der Fallzahlen für den Unterhaltsvorschuss. „Wenn kurzfristig die Zahl der Leistungsanträge massiv zunimmt, müssen wir befürchten, dass die Unterhaltsvorschuss-Stellen in den Kommunen überfordert werden“, so die Hauptgeschäftsführer der kommunalen Spitzenverbände. „In der Praxis funktionieren kann das Ganze nur, wenn das Gesetz zeitlich verschoben wird.“

Und natürlich geht es auch hier wieder um das liebe Geld:

»Die Kommunen tragen derzeit einen erheblichen Teil der Leistungsausgaben – in unterschiedlicher Höhe in den jeweiligen Ländern – sowie die vollständigen Verwaltungskosten. Angesichts der massiv steigenden Fallzahlen müssten die Kommunen deshalb die zusätzlichen Kosten erstattet bekommen. Unabhängig von der Kostenaufteilung zwischen Bund und Ländern, gilt in den Ländern das Konnexitätsprinzip, wonach die Länder ihren Kommunen zusätzliche Kosten von Leistungsgesetzen erstatten müssen, betonten die kommunalen Spitzenverbände.«

Aber das ist noch nicht alles: Die kommunalen Spitzenverbände verweisen auf einen weiteren Aspekt, der die zweite Ebene der Probleme, die hier angesprochen werden müssen, berührt. Natürlich aus ihrer eigenen Sicht als Kommunen:

Sie stellen die Grundsatzfrage, »ob die bestehende Doppelbürokratie durch das Nebeneinander von Leistungsansprüchen im Sozialgesetzbuch II und im Unterhaltsvorschuss¬gesetz noch sinnvoll und zeitgemäß ist. Eine aktuelle Studie des Statistischen Bundesamtes hat ergeben, dass 87 Prozent der derzeitigen Leistungsbezieher von Unterhaltsvorschuss auch SGB II-Leistungen (Hartz IV) und SGB XII-Leistungen erhalten. Diese Leistungen werden von den Jobcentern und den Unterhaltsvorschuss-Stellen miteinander verrechnet.

Die Familien, die gleichzeitig Hartz IV beziehen, haben durch die Verrechnung keinerlei finanzielle Vorteile, wenn sie Unterhaltsvorschuss erhalten. Es wäre aus Sicht der Kommunen dann nur transparent und ehrlich, in diesen Fällen Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gar nicht vorzusehen.«

Aus der inneren Logik der Kommunen spricht einiges für deren Lösungsvorschlag, vor allem natürlich der Aspekt der Doppelbürokratie, die aber im Ergebnis nicht einmal zu höheren Leistungen für die betroffenen Alleinerziehenden und ihrer Kinder führt aufgrund der Anrechnungsmechanik.

Hier haben wir ein echtes sozialpolitisches Problem: Auch wenn man den Unterhaltsvorschuss als Leistung wie vorgesehen hinsichtlich der bislang bestehenden Begrenzungen ausweitet – den Alleinerziehenden, die im Hartz IV-Bezug sind, kommt davon nichts zugute, denn er wird vollständig angerechnet auf die Grundsicherungsleistungen. Man kann das auch so formulieren: »Kinder in Einelternfamilien, die auf Hartz IV angewiesen sind, ernähren auf diese Weise Mutter oder Vater von ihrem Unterhaltsanspruch mit«, so Christina Müller in ihrem Artikel Nachwuchs sorgt finanziell für die Mutter.

Auf der anderen Seite würde die von den Kommunen präferierte Lösung im Ergebnis das bestehende Zwei-Klassen-System beim Unterhaltsvorschuss auch institutionell zementieren, denn die Hartz IV-empfangenden Alleinerziehenden haben dann ja keinen Zugang mehr zu der Leistung. Allerdings – was ist dann mit dem Einfordern der ausstehenden Unterhaltszahlungen bei den säumigen Partnern? Es wurde bereits angesprochen, das funktioniert bereits zwischen den Bundesländern heute schon mit einer erheblichen Streubreite (vgl. aus der Medienberichterstattung dazu beispielsweise den Artikel Wie der Staat Rabenväter jagt und zur Kasse bittet von Silke Gronwald).

Und noch ein Aspekt, der sozialpolitisch ambivalent ist, weil er für die einen Verbesserungen bringen würde, für die Hartz IV-Alleinerziehenden aufgrund der bestehenden Anrechnungsregelung auch nicht einen Cent mehr in der Tasche zur Folge hätte: Schaut man sich die Mindestunterhaltsbeträge an und die Unterhaltsvorschussbeträge, dann erkennt man, dass die letzteren deutlich niedriger liegen als der an sich ausgewiesene Kindesmindestunterhalt. Das hängt damit zusammen, dass das ganze Kindergeld auf den Kindesunterhalt angerechnet, also vom Unterhaltsvorschuss abgezogen wird. In diesem Kontext fordert der Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV): »Um Gerechtigkeit für alle Kinder zu schaffen, darf das Kindergeld nicht länger vollständig auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet werden, sondern wie beim Unterhalt nur zur Hälfte … Nur so kann der Unterhaltsvorschuss seine armutsvermeidende Wirkung tatsächlich entfalten.« Was angesichts der erläuterten vollen Anrechnung bei den Alleinerziehenden im Grundsicherungsbezug auch so nicht gilt.

Es ist schon alles kompliziert. Wie dem auch sei – man ahnt schon, dass es mit einem Inkrafttreten bereits zum 1. Januar 2017 höchst wahrscheinlich nichts wird.

Und wenn der eine oder andere gerne weitere Anregungen sucht, wie man mit dem Unterhaltsvorschuss anders verfahren könnte, der sollte einen Blick werfen in diese Studie:

Maria Wersig: Alleinerziehende besser unterstützen. Reformbedarf im Unterhaltsvorschussgesetz. Expertise im Auftrag der Familienpolitischen Kommission der Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin 2016

Zu der Studie heißt es: »Seit seiner Einführung im Jahr 1980 hat der Unterhaltsvorschuss an Bedeutung gewonnen. Trotzdem erreicht er nicht alle Alleinerziehendenfamilien, da er mit einer Höchstbezugsdauer von 72 Monaten und einer Altersgrenze (Vollendung des 12. Lebensjahres) versehen ist. Empirische Untersuchungen über die Zahlung von Kindesunterhalt zeigen deutlich, dass ausfallender, unregelmäßiger oder nicht in voller Höhe gezahlter Kindesunterhalt ein großes Problem für viele Alleinerziehendenhaushalte darstellt. In etwa 75 Prozent der Fälle kann durch Kindesunterhaltszahlungen weder der angemessene Bedarf eines Kindes gedeckt noch eine Mindestsicherung erreicht werden. Angesichts der geringen Sicherungsfunktion, die der Kindesunterhalt in der sozialen Wirklichkeit entfaltet, sollte das Konzept der temporären Unterstützung durch den Unterhaltsvorschuss überdacht und der Unterhaltsvorschuss zu einer Leistung für Alleinerziehende umgewandelt werden, die auch dauerhaft zumindest das sächliche Existenzminimum des Kindes absichert. Eine solche Reform würde die finanzielle Situation vieler Alleinerziehendenfamilien verbessern.

Wenn der Staat in Vorleistung für ausfallenden Unterhalt geht, versucht er auch, auf dem Wege des Rückgriffs die vorgestreckten Mittel beim anderen Elternteil zurückzuholen. Die Einnahmen durch den Rückgriff, die sogenannte Rückholquote, sind allerdings eher gering. Die Rückholquote lag im Jahr 2015 im Bundesdurchschnitt bei 23 Prozent. Durch die Beteiligung der Länder an der Finanzierung des Unterhaltsvorschusses ist die größte Hürde für diese Reform die Einigung zwischen Bund und Ländern über die damit verbundenen Kosten. Eine Finanzierung eines Ausbaus des Unterhaltsvorschusses allein über eine Verbesserung der Rückholquoten ist allerdings nicht realistisch. Das Wissen darüber, warum so häufig kein Kindesunterhalt gezahlt wird, ist sehr gering, gleiches gilt für die Ursachen der eher schlechten Einnahmen durch Rückgriffe. Prüfungen der Verwaltungspraxis zeigten in der Vergangenheit allerding eine Reihe von Missständen bei der Durchsetzung auf den Staat übergegangenen Unterhaltsansprüche auf, die beseitigt werden müssen. Letztlich auch deshalb, weil durch das Signal, dass der Rückgriff nicht ernsthaft betrieben wird auch die Botschaft ausgesendet wird, die Nichtzahlung von Unterhalt bleibe letztlich folgenlos. Es sollte darüber nachgedacht werden, wie die Kommunen besser motiviert werden können, die Rückholquoten zu optimieren. Eine Handlungsoption ist die Einrichtung regional übergreifender spezialisierter Rückgriffstellen.«

Anmerkung zur Abbildung am Anfang des Beitrags: Für den Unterhaltsvorschuss werden dort die beiden Beträge 145 Euro bzw. 194 Euro pro Monat je nach Altersstufe des Kindes ausgewiesen. Das sind die derzeit gültigen Werte. Diese Beträge sollen für 2017 geringfügig angehoben werden auf 152 Euro für Kinder im Alter von 0-5 Jahren bzw. auf 203 Euro für Kinder im Alter von 6-18 Jahren.

Es geht aufwärts!? „Die“ Geburtenrate, ihr Anstieg, ihre Instrumentalisierung und ein relativierender Blick auf die Zahlen

Die Medien überschlagen sich wieder einmal in der Berichterstattung. Die FAZ meldet wie wie viele andere auch Mehr Kinder in Deutschland: Höchste Geburtenziffer seit 1982. Irgendwie erinnern einen diese Schlagzeilen an das vergangene Jahr. Am 16.12.2015 konnte man bei Spiegel Online lesen: Geburtenrate erreicht Höchststand seit 1990. » Jede Frau im gebärfähigen Alter wird laut den Zahlen aus dem Jahr 2014 statistisch gesehen Mutter von 1,47 Kindern. Damit stieg die Geburtenrate zum dritten Mal in Folge«, konnte man damals schon erfahren. Und als ein Erklärungsansatz wurde uns im vergangenen Jahr das hier präsentiert: »Die Statistiker sehen einen gesellschaftlichen Grund für den aktuellen Anstieg: Frauen im Alter zwischen 29 und 36 Jahren verwirklichen demnach momentan ihre aufgeschobenen Kinderwünsche.«

Und nun legt das Statistische Bundesamt nach und hat diese Mitteilung veröffentlicht, die von den Medien angesichts der in ihr enthaltenen frohen Botschaft gerne aufgenommen und verbreitet wurde: Geburtenziffer 2015: Erstmals seit 33 Jahren bei 1,50 Kindern je Frau: » Die zusammengefasste Geburtenziffer erreichte 2015 in Deutschland 1,50 Kinder je Frau. Ein ähnlich hoher Wert wurde … zuletzt 1982 … mit 1,51 Kindern je Frau nachgewiesen … Die seit 2012 beobachtete positive Entwicklung setzte sich damit fort.«

Aber es geht noch weiter und differenzierter in der Mitteilung des Bundesstatistiker, denn es gibt ja solche und andere Mütter:

»Der Zuwachs ist 2015 allerdings nur halb so stark ausgefallen wie im Jahr 2014 … Vor allem bei den Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit nahm die Geburtenziffer nur geringfügig von 1,42 Kindern je Frau im Jahr 2014 auf 1,43 Kinder je Frau im Jahr 2015 zu. Bei den Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit stieg sie dagegen deutlich von 1,86 auf 1,95 Kinder je Frau und trug damit zum Anstieg der zusammengefassten Geburtenziffer aller Frauen wesentlich bei.«

Und schon sind wir mittendrin in der Interpretation, sehr schnell aber auch der Instrumentalisierung der Zahlen. Nicht wirklich überraschend ist die fast schon reflexhafte Inbesitznahme der frohen Botschaft durch die Politik. Sofort hat sich die Bundesfamilienministerin zu Wort gemeldet und sie wird so zitiert:

„Es ist ein schönes Signal, dass immer mehr Kinder in Deutschland geboren werden“, teilte sie am Montag mit. Den Grund für den Anstieg sieht sie in einer verbesserten Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur: „Mehr Kitaplätze und mehr Ganztagsschulen führen zu mehr Kindern“, sagte Schwesig. „Mit dem ElterngeldPlus und dem weiteren Ausbau der Kinderbetreuung sind wir auf dem richtigen Weg“.

Die Bundesfamilienministerin wird sogar mit so einer Aussage zitiert:

»Ihren Worten zufolge gibt es laut Studien nur ein einziges familienpolitisches Instrument, das messbar die Geburtenrate erhöht: die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur. „Mehr Kitaplätze und mehr Ganztagsschulen führen zu mehr Kindern … erklärte die Ministerin.« (Geburtenrate so hoch wie lange nicht, Rhein-Zeitung, 18.10.2016).

Das nun ist – nett formuliert – eine überambitionierte Sicht auf die vielen Studien, die sich in den vergangenen Jahren mit der schwierigen Frage beschäftigt haben, welche Einflussfaktoren wie, wo und wann auf die Entscheidung zur Familiengründung einwirken. Auch (und gerade) wenn man ein Befürworter des Ausbaus der familienunterstützenden Infrastruktur ist (zu der aber eben nicht nur Kitas oder sogenannten Ganztagsschulen gehören, sondern selbstverständlich auch die Frage der materiellen Ausstattung der Familien). Natürlich hat das einen Einfluss, aber die Entscheidungen, Kinder in die Welt zu setzen, sind überaus vielgestaltig und komplex und es ist schlichtweg falsch zu behaupten, die Gleichung „mehr Kitas = mehr Babys“ könne eindeutig abgeleitet werden aus der gegebenen Forschungslage.

Aber man ahnt schon, von welcher Seite ebenfalls sehr reflexhaft eine Indienstnahme der Zahlen erfolgt bzw. erfolgen wird, die brauchen immer etwas länger, um das in Worte zu gießen, die dann aber wie ein Fallbeil eingesetzt werden: Es sind die ausländischen Frauen, die hier „bei uns“ für mehr Kinder sorgen und „natürlich“ die Flüchtlinge, die jetzt da sind. Das passt wunderbar in die Überfremdungsängste, die von dieser Seite geschürt werden. Und ist es nicht so, dass die bereits zitierten Daten diese Position stützen? »Vor allem bei den Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit nahm die Geburtenziffer nur geringfügig von 1,42 Kindern je Frau im Jahr 2014 auf 1,43 Kinder je Frau im Jahr 2015 zu. Bei den Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit stieg sie dagegen deutlich von 1,86 auf 1,95 Kinder je Frau und trug damit zum Anstieg der zusammengefassten Geburtenziffer aller Frauen wesentlich bei«, so das Statistische Bundesamt.

Aber auch hier lohnt der genauere Blick. So weist Clara Lipkowski in ihrem Artikel Frauen bekommen mehr Kinder darauf hin:

»Bei Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit ist der Anstieg stärker als bei deutschen. Bei letzteren hat sich die Geburtenrate von 1,42 (2014) auf 1,43 Kinder je Frau im Jahr 2015 erhöht, aber nur leicht. Bei Frauen ausländischer Staatsangehörigkeit ist diese Zahl von 1,86 auf 1,95 relativ deutlich angestiegen. Eine Sprecherin des Statistischen Bundesamts teilte mit, dies sei vor allem auf die Zuwanderung von Frauen aus Südosteuropa zurückzuführen … Aus früheren Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamts vom September geht hervor, dass im Vergleich zu 2014 im vergangenen Jahr vor allem mehr Frauen rumänischer Herkunft und früher angekommener Syrerinnen mehr Kinder bekommen hatten. Bei Frauen türkischer Staatsangehörigkeit etwa waren die Zahlen hingegen zurückgegangen.«

Und losgelöst von dieser differenzierenden Betrachtungsweise muss man an dieser Stelle natürlich schlichtweg auch die Quantitäten und damit die Anteilswerte der einzelnen Gruppen in Erinnerung rufen, um eine realistische Bewertung vornehmen zu können: Von den insgesamt 738.000 im Jahr 2015 geborenen Kindern hatten 590.000 eine deutsche Mutter und 148.000 eine Mutter mit ausländischer Staatsangehörigkeit.

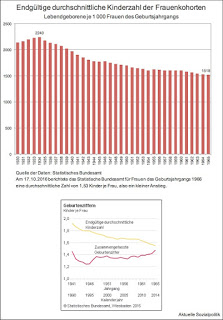

Abschließend sollen die Anführungszeichen im Titel dieses Beitrags erläutert werden – „die“ Geburtenrate heißt es da. Damit verbunden ist der Hinweis, dass es eben nicht die eine Geburtenrate gibt. In der öffentlichen Debatte wie derzeit gerade wird immer eine ganz bestimmte herangezogen, bei deren Interpretation man einiges beachten sollte. Dazu schreiben die Bundesstatistiker selbst:

»Die zusammengefasste Geburtenziffer wird zur Beschreibung des aktuellen Geburtenverhaltens herangezogen. Sie gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommen würde, wenn ihr Geburtenverhalten so wäre, wie das aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im jeweils betrachteten Jahr.«

Wir haben es also mit einer Querschnittaufnahme über alle Frauen zwischen 15 und 49 Jahren in einem Jahr zu tun. Nun wissen wir alle, dass es nicht viele 15 oder 16 Jahre alte Mädchen gibt, die bereits Mutter werden. Und andererseits kann man sich auch folgenden Effekt vorstellen: Die zusammengefasste Geburtenziffer steigt im Vergleich der (wohlgemerkt) Querschnittaufnahmen eines jeden Jahres, wenn die nicht nur einige, sondern viele Frauen ihren Kinderwunsch zu einem späteren Zeitpunkt realisieren, also in einem höheren Alter – dann tauchen sie in den vorherigen Jahren als geburtenratensenkende Kinderlose auf, „heilen“ das aber zu einem späteren Zeitpunkt. Damit korrespondiert dann auch das (weiter) ansteigende Alter der Mütter bei Geburt der Kinder.

Die Frage nach Zahl der Kinder, die Frauen im Laufe ihres Lebens tatsächlich bekommen haben, kann für Frauenjahrgänge beantwortet werden, die das Ende des gebärfähigen Alters erreicht haben, das statistisch mit 49 Jahren angesetzt wird. Die Abbildung verdeutlich die langfristige Entwicklung dieser Geburtenrate. Und offensichtlich ist bis zum aktuellen Rand der Zeitreihe ein Sinkflug nach unten zu erkennen, noch Ende des vergangenen Jahres berichtete das Statistische Bundesamt: »Seit der deutschen Vereinigung sank diese sogenannte endgültige Kinderzahl je Frau um 19 %.« Das alles muss man berücksichtigen, nicht nur die zusammengefasste Geburtenziffer. Aber auch diese – sachlogisch immer lange nachlaufenden Werte die endgültige Kinderzahl betreffend – kann nur das Gesamtbild relativieren. Hinsichtlich der derzeit in der Demografie behaupteten und vieldiskutierten „Trendwende bei der Geburtenrate“ muss man notgedrungen weiter teilweise in der Spekulation verbleiben, da man hier Frauenjahrgänge betrachtet, die eben noch nicht die 49 Jahre erreicht und vollendet haben.