Es ist jetzt nicht wirklich überraschend, dass zahlreiche Interessengruppen die Hand heben und auch was bekommen möchten aus dem schuldenfinanzierten Topf für Investitionen, den man noch kurz vor dem Start der neuen Bundesregierung mit der alten Bundestagsmehrheit und mit Zustimmung der Bundesländer auf den Weg gebracht hat. »Das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität ermöglicht Rekordinvestitionen von Bund, Ländern und Kommunen – für Schulen und Kitas, Bahnstrecken und Straßen, Forschung und Digitalisierung«, so die Jubelmeldung der Bundesregierung unter der Überschrift Investitionsoffensive für das ganze Land. Wir sprechen hier über ein „Sondervermögen“ von über 500 Milliarden Euro.1 Eine gewaltige Summe, die natürlich vielfältige Begehrlichkeiten weckt.

Bildungspaket

Mehrbedarfe im Hartz IV-System: Daumen hoch für Schülertablets, Daumen runter für Mund-Nase-Bedeckungen. Ein Streifzug durch aktuelle Entscheidungen der Sozialgerichte

»Der Bedarf für die Anschaffung eines internetfähigen Computers zur Teilnahme an dem pandemiebedingten Schulunterricht im heimischen Umfeld sei im Regelbedarf nicht berücksichtigt. Es handele sich um einen grundsicherungsrechtlich relevanten Bedarf für Bildung und Teilhabe. Denn die Anschaffung eines internetfähigen Endgeräts sei mit der pandemiebedingten Schließung des Präsenzschulbetriebs erforderlich geworden.« (LSG NRW vom 22.05.2020 – L 7 AS 719/20 B ER, L 7 AS 720/20 B ER) Das Landessozialgericht NRW spricht hinsichtlich der Kosten für ein Tablet von einem „anzuerkennenden unabweisbaren, laufenden Mehrbedarf“.

»Eine Schülerin der 8. Klasse an einem Gymnasium, die Sozialleistungen erhält, hatte Ende Januar einen internetfähigen Computer beantragt. Dafür hatte sie auch eine Bestätigung ihrer Schulleiterin vorgelegt, wonach der Rechner für die Hausaufgaben benötigt werde. Das Jobcenter hatte die Anschaffung jedoch abgelehnt, auch das Sozialgericht Gelsenkirchen verneinte in einem Eilrechtsschutzverfahren den Bedarf«, so dieser Artikel: Schülertablet für digitalen Unterricht gilt als Mehrbedarf. Da die Schülerin mittlerweile durch eine private Spende einen internetfähigen Laptop erhalten habe, brauche sie keinen Eilrechtsschutz mehr, aber die Richter des LSG haben den Sachverhalt genutzt, um grundsätzlich zu entscheiden.

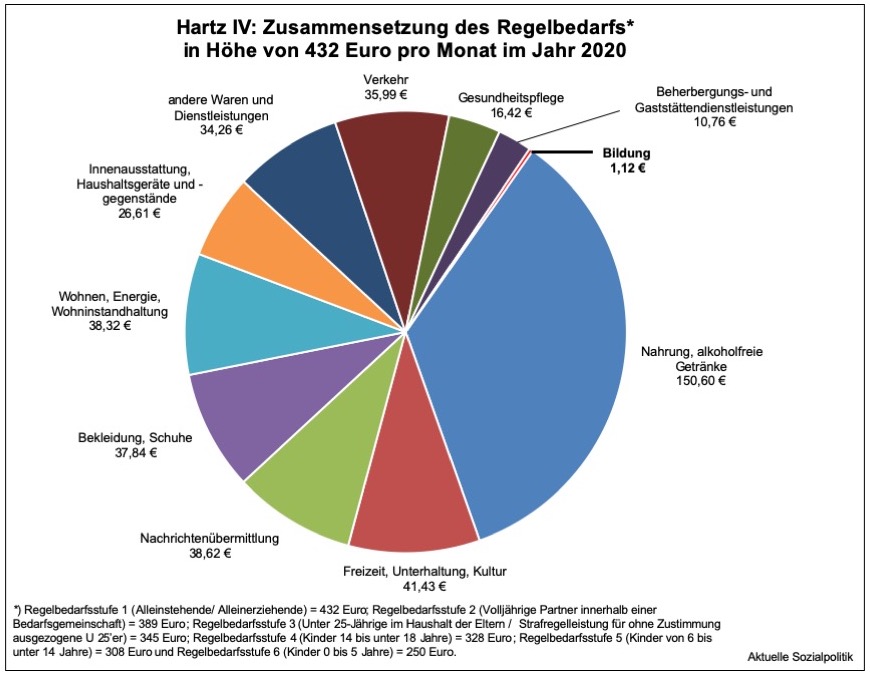

Dafür gibt es nun auch wirklich Anlass genug. In den Regelbedarfen für Kinder und Jugendliche sind im laufenden Jahr 2020 für 0-6Jährige 76 Cent, für 6-14Jährige noch 55 Cent, für 14-18Jährige 23 Cent und für volljährige im Elternhaus lebende Erwachsene 88 Cent für Bildung enthalten. „Spitzenreiter“ sind die alleinstehenden bzw. alleinerziehenden Erwachsenen, für deren Bildung stolze 1,12 Euro im Regelbedarf vorgesehen sind. Also pro Monat.

Am ausgestreckten Arm … Die Bundesregierung und der Nicht-Zuschlag für Menschen in der Grundsicherung. Die bleiben beim Sozialschutz-Paket II weiter außen vor

Es ist in diesen Wochen wirklich nicht einfach für die Politik. Auf der einen Seite hat sie – das muss man auch mal sagen – am Anfang der Corona-Krise wirklich schnell Hilfsmaßnahmen auf den Weg gebracht, gigantische Rettungsprogramme aufgelegt und die Ausrichtung des Gesundheitswesens, vor allem der Krankenhäuser, auf eine erwartete Vielzahl an COVID-19-Patienten auch finanziell zu stützen versucht innerhalb eines auf betriebswirtschaftliche Effizienz getrimmten und für solche Sondersituationen nun überhaupt nicht geeigneten Fallpauschalensystems. Und wo man der Schnelligkeit halber große Schneisen in den Wald schlägt, da kann es nicht ausbleiben, dass es zahlreiche umbeackerte Teile gibt und einige hinten runtergefallen sind. Die sich dann natürlich zu Wort melden und auch gerettet oder wenigstens ein wenig aufgefangen werden möchten. Und auch viele von denen, die durchaus ein paar Monate durchhalten können, wollen an die große Wassertränke der staatlichen Mittel.

Mein derzeitiges Prachtstück aus der Kuriositätenkammer der Subventionssuchenden ist das deutsche Bestattungswesen: »Auch die deutschen Sarghersteller fordern Geld vom Staat«, kann man dieser Meldung entnehmen: Deutsches Bestattungsgewerbe fordert Staatshilfe. Hoppla, wird da selbst der gutmütigste Rettungsapostel ausrufen: Gestorben wird immer, die Zahl der Todesfälle geht doch nicht wegen Corona zurück, eher das Gegenteil wird immer wieder behauptet (vgl. für die Zahlenfetischisten dazu die vom Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellte und laufend aktualisierte Sonderauswertung zu Sterbefallzahlen des Jahres 2020). So ist das. Aber die Meldung klärt uns sogleich auf über die Intentionen der Bestatter: »Ihr Geschäft leidet zwar gar nicht unter der Coronakrise – aber sie ärgert der lästige Wettbewerb mit Firmen aus Osteuropa.«

Das „Starke-Familien-Gesetz“: Zwischen semantischen Kapriolen des Gesetzgebers und sicher gut gemeinten bürokratischen Verbesserungs-Klimmzügen

Die einen werden sagen, man kann es aber auch nie richtig machen: Da werden die Juristen für ihre zumeist sehr technokratisch daherkommenden Gesetzgebungswortungetüme kritisiert. Versuchen sie es hingegen in Umsetzung eines entsprechenden politischen Verlangens mit semantischen Höhepunkten einer (scheinbar) „Nah an den Leuten“-Wortwahl und generieren ein „Gute-Kita-Gesetz“ und kurz darauf ein „Starke-Familien-Gesetz“, dann werden sie auch wieder kritisiert, zumindest aber wird kübelweise Spott ausgegossen und von einer Infantilisierung ist die Rede. Was kommt als nächstes? Ein „Gutes-Diesel-Gesetz“ für die von Fahrverboten und einer sich in die Büsche schlagenden Automobilindustrie geplagten Diesel-Fahrer in diesem Land? Wird das „Gute-Gesetzgebungs-Gesetz“ den absoluten Höhepunkt darstellen?

Aber bleiben wir bei den Fakten: Das „Starke-Familien-Gesetz“ ist ja nur die Wohlfühl-Etikette, die man in den öffentlichen Ring geworfen hat, die „richtige“ Bezeichnung des Gesetzentwurfs, der vom Kabinett bewilligt wurde und nun in den weiteren Gesetzgebungsprozess eingespeist wird, geht so: „Gesetz zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Starke-Familien-Gesetz – StaFamG)“. Das hört sich nun schon weniger simpel an.

Hartz IV-Empfänger und ihre Kinder zwischen Pfennigfuchserei und den wahren Kosten der Schulbücher. Aber nicht nur die

Es ist mehr als aufschlussreich für eine Bewertung der Verfasstheit des deutschen Grundsicherungssystems, wenn man sich die Fälle und die Entscheidungen der Sozialgerichte in diesem Land anschaut. Dann wird man regelmäßig Zeuge, um welche – scheinbaren – Kleinigkeiten dort teilweise erbittert gestritten wird. Dahin der stecken aber nicht selten fundamentale Probleme, die weit über einen konkreten Geldbetrag hinausreichen. Und zur fundamentalen Kritik am bestehenden Hartz IV-System gehört die seit langem vorgetragene Klage, dass gerade den Kindern und Jugendlichen keine ausreichende Leistungen gewährt werden. Das betrifft vor allem die Regelleistungen, die von denen der Erwachsenen abgeleitet werden sowie die zwischenzeitlich entstandene Landschaft an begrenzten Sonderleistungen. Dazu gehört das höchst fragwürdige „Bildungs- und Teilhabepaket“, aus dem dann beispielsweise Zuschüsse für Sportvereine oder den Musikunterricht gezahlt werden können (die berühmten 10 Euro pro Monat), wenn auch in sehr überschaubarer Größenordnung und verbunden mit einem abenteuerlichen Verwaltungsaufwand. Und ein Teil der „Bedarfe für Bildung und Teilhabe“ nach § 28 SGB II ist die sogenannte Schulbedarfspauschale (§ 28 Abs. 3 SGB II).

Schaut man sich den entsprechenden Gesetzestext an, dann stößt man auf diese Formulierung:

»Für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf werden bei Schülerinnen und Schülern 70 Euro zum 1. August und 30 Euro zum 1. Februar eines jeden Jahres berücksichtigt. Abweichend von Satz 1 werden bei Schülerinnen und Schülern, die im jeweiligen Schuljahr nach den in Satz 1 genannten Stichtagen erstmalig oder aufgrund einer Unterbrechung ihres Schulbesuches erneut in eine Schule aufgenommen werden, für den Monat, in dem der erste Schultag liegt, 70 Euro berücksichtigt, wenn dieser Tag in den Zeitraum von August bis Januar des Schuljahres fällt, oder 100 Euro berücksichtigt, wenn dieser Tag in den Zeitraum von Februar bis Juli des Schuljahres fällt.«

Es geht also um 100 Euro pro Schuljahr. Das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) hatte dazu 2013 in der Stellungnahme Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche nach SGB II: eine Strukturkritik ausgeführt:

»Ebenfalls keine neue Leistung ist die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf nach Abs. 3 dieser Vorschrift. Sie wurde als Einmalleistung bereits im Jahr 2008 eingeführt (§ 24a SGB II aF). Hierzu werden für die Schüler/innen 70 EUR zum 1. August und 30 EUR zum 1. Februar eines jeden Jahres finanziell berücksichtigt. Die Pauschale für Kosten für den persönlichen Schulbedarf wird zusammen mit dem Regelsatz an die Berechtigten überwiesen (§ 29 Abs. 1 S. 2 SGB II). Das Verfahren ist im Verhältnis zu den anderen Leistungen des § 28 SGB II als unbürokratisch zu loben; Überschneidungen mit anderen Systemen bestehen nicht. Kritisiert wird allerdings, dass die Höhe des Betrags nicht empirisch ermittelt ist und dass diese Pauschale in ihrer Höhe nicht an steigende Lebenshaltungskosten angepasst wird.«

Beide Kritikpunkte sind zutreffend. So ist die Leistung heute, am Ende des Jahres 2017, immer noch auf die zitierten Beträge begrenzt und die 100 Euro erscheinen nicht nur willkürlich, sie sind es auch. Diese Pauschale steht neben anderen Leistungen nach § 28 SGB II, wie die Erstattung der tatsächlichen Kosten für Schulausflüge und Klassenfahrten, die Schülerbeförderung, Leistungen zur „angemessenen“ Lernförderung sowie die Mittagsverpflegung.

Nun hat das niedersächsische Landessozialgericht in Celle eine wichtige Entscheidung getroffen: Schulmaterial-Kosten: Teilerfolg für Kläger, so ist ein Bericht des NDR dazu überschrieben:

»Jobcenter müssen für Familien, die Hartz IV beziehen, die Kosten für Schulbücher übernehmen. Das hat das Landessozialgericht in Celle am Montag entschieden. Es sei eine Pionierentscheidung, so ein Gerichtssprecher. Das Gericht habe festgestellt, dass die Kosten für Schulbücher nicht durch die sogenannte Schulbedarfs-Pauschale erfasst seien. Betroffene müssten jahrelang sparen, um sich die Schulbücher für ein Schuljahr leisten zu können. Sie seien daher als separate Leistung von Jobcenter zu tragen. Damit haben drei Oberstufen-Schülerinnen und ihre Eltern aus den Landkreisen Lüneburg, Nienburg und Hildesheim einen Teilerfolg erzielt.«

Warum Teilerfolg? »Die Schülerinnen hatten außerdem geklagt, weil die Jobcenter die Kosten für grafiktaugliche Taschenrechner nicht tragen. In diesen Fällen urteilte das Landessozialgericht aber anders: Die Taschenrechner müssten nicht jedes Jahr neu gekauft werden. Die Ausgaben dafür decke die Pauschale deshalb ab.«

Hintergrund der Klage war, dass die Schülerinnen für Materialien insgesamt bis zu 330 Euro hatten ausgeben müssen. Aus dem Schulbedarfspaket stehen Familien aber lediglich 100 Euro pro Schuljahr und Kind zu.

Marco Carini hat seinen Artikel zu dieser neuen Entscheidung so überschrieben: Hartz IV auf dem Prüfstand: Gericht muss tricksen. Denn das Urteil, das die Jobcenter dazu verpflichtet, die Kosten für Schulbücher zu übernehmen, steht auf tönernen Füßen. Es gäbe eine „Rechtslücke“, möglicherweise seien die entsprechenden Passagen des Sozialgesetzbuches (SGB) II, die die Ansprüche von Hartz-IV-Empfängern regeln, nicht verfassungskonform. Das LSG in Celle spricht von einer „offenkundigen Unterdeckung“ der Hartz-IV- und Schulpaketleistungen. „Schulbücher sind aus dem Regelsatz nicht zu bestreiten“, bringt es Gerichtssprecher Carsten Kreschel auf den Punkt. Die Teile des SGB II, die diesen Missstand zementieren, sind nach Auffassung der Celler Richter nicht verfassungsgemäß.

»Um eine verfassungsgemäße Auslegung möglicherweise verfassungswidriger Gesetzesvorschriften zu erreichen, musste das Gericht tricksen, die Schulbücher als „Mehrbedarf“ anerkennen, obwohl der Mehrbedarfs-Paragraf des SGB II juristisch auf den zu entscheidenden Fall nicht passt. Diese „Gesetzeslücke“ veranlasste die Richter dazu, den Beklagten dringend zu empfehlen, Revision vor dem Bundessozialgericht in Kassel einzulegen, um eine Grundsatzentscheidung herbeizuführen – ein Urteil, das dann möglicherweise Gesetzesänderungen nach sich zieht. Eventuell sei sogar eine Vorlage vor dem Bundesverfassungsgericht notwendig.«

Bei den angesprochenen Mehrbedarfs-Paragraf handelt es sich um den § 21 SGB II. Es wird spannend sein zu verfolgen, ob das bis ganz nach oben getrieben wird, wie sich das die Richter offensichtlich wünschen.

Hinsichtlich der festgestellten Unterdeckung durch die Schulbedarfspauschale können sich die Richter auf eine Studie aus dem Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche Deutschlands (SI) berufen (vgl. dazu Andreas Mayert: Schulbedarfskosten in Niedersachsen. Eine Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, Hannover 2016). Dort wurde bilanziert:

»Schlussfolgerung der Berechnungen ist …, dass die Leistung zur Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf von 100 € in Niedersachsen nicht annähernd bedarfsdeckend ist. Die durchschnittliche Deckungslücke des Schulbedarfspakets beträgt pro Schuljahr unter Einbezug aller Schulformen 53 €. In Schuljahren mit besonderen Belastungen (Einschulung, Jahrgangsstufe 5) übersteigt sie 150 €.«

Man könnte jetzt auf die im System naheliegende Schlussfolgerung kommen, dass die Pauschalbeträge angepasst werden müssen – zur Not über den Zwang höchstrichterlicher Rechtsprechung. Die Diakonie Niedersachsen plant eine Musterklage gegen die bisherige Pauschale. Vier Familien hätten schon ihre Bereitschaft signalisiert.

Sofort aber stellen sich Folgefragen: Was ist denn mit den Eltern, die mit ihrem Einkommen knapp oberhalb der Hartz IV-Schwelle liegen? Warum müssen die alleine sehen, wie sie klar kommen? In diese Richtung wird dann auch der Landeseltenrat Niedersachsen zitiert, denn »nicht nur für Familien, die Sozialleistungen beziehen, wird es finanziell oft eng, wenn es darum geht, Schulmaterialien zu beschaffen. Auch Normal- und Geringverdiener könnten bei den mittlerweile anfallenden Kosten überfordert werden, warnt der Landeselternrat. Er geht davon aus, dass Eltern in manchen Schuljahren inzwischen mehr als 700 Euro etwa für Klassenfahrten, Taschenrechner und Theaterbesuche zahlen.«

Schulbildung ist eben doch nur relativ kostenlos.