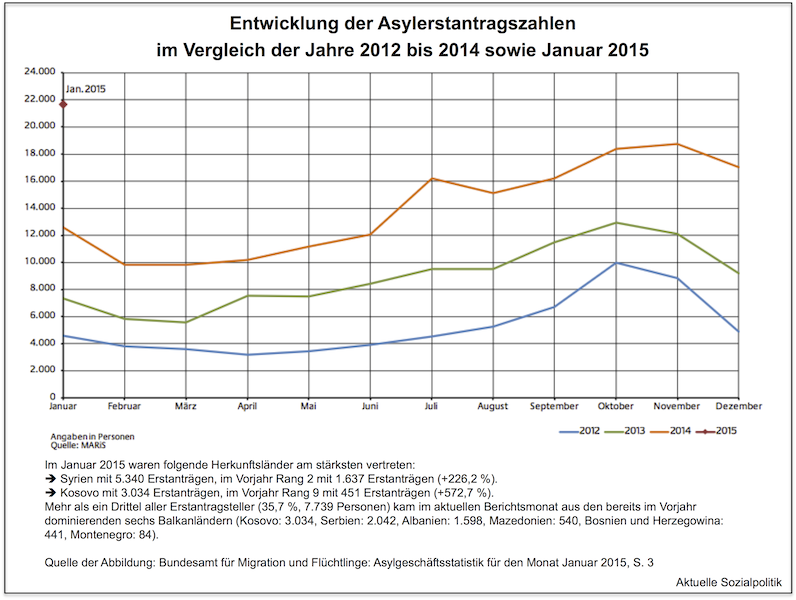

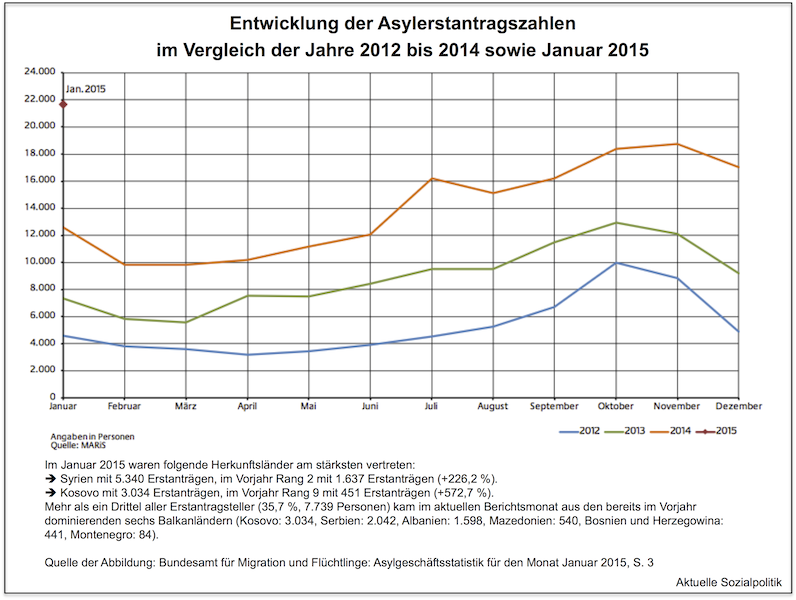

Jenseits der großen, zumeist sehr grobschlächtigen Debatten über das Für und Wider von Zuwanderung und den – angeblich – erheblichen Integrationsproblemen eines Teils der Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, liegen die Mühen der Ebene. Und eine wichtige Rolle spielen die Integrationskurse, die von ganz unterschiedlichen Trägern angeboten werden (vgl. zu den unterschiedlichen Integrationskursen die statistische Informationen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge). Ein ganz besonderes Angebot in diesem Bereich sind niedrigschwellige Integrationskurse für Frauen. Mit diesen Kursen will man Einwanderinnen ansprechen, die durch konventionelle Integrationsangebote oft nicht erreicht werden. Die Bundesregierung selbst ist begeistert von diesem Angebot und erläutert die Zielsetzung so: »Insbesondere sollen bildungsferne Frauen aus ihrer Isolation geholt und zur Inanspruchnahme weiterführender allgemeiner Integrationsangebote ermutigt und unterstützt werden. Die Kurse vermitteln dabei Kenntnisse über die deutsche Gesellschaft, über das Bildungssystem und dienen der Stärkung der Erziehungskompetenz, der Rechte der Frauen sowie der Gewaltprävention«, so die Ausführungen in der Antwort auf die Kleine Anfrage „Bundesförderung für sogenannte niedrigschwellige Integrationskurse für Frauen“ der Grünen im Deutschen Bundestag (BT-Drs. 18/4056 vom 20.02.2015). In Zeiten, in denen Deutschland als zweitgrößtes Einwanderungsland nach den USA gilt, da mehr als 200.000, dieses Jahr möglicherweise bis zu 300.000 Asylbewerber kommen – und Zehntausende als Ehepartner aus dem Ausland -, machen solche Angebote Sinn. Aber die Realität sieht mal wieder anders aus – wie Roland Preuß in seinem Artikel Lernen schwer gemacht mitteilen muss. Zum Einstieg nur einige wenige frustrierende Fakten: »Die Bundesregierung hat Mittel für Integrationskurse für Migrantinnen deutlich gekürzt. Konnten 2012 noch fast 2100 solcher Kurse angeboten werden, so waren es im vergangenen Jahr nur noch 975.«

An diese Entwicklung sollte man sich erinnern, wenn mal wieder die mangelhaften Deutschkenntnisse oder die Abschottung bestimmter Personengruppen in der öffentlichen Debatte kritisiert und vorwurfsvoll herausgestellt wird. Gerade die von den Kürzungen betroffenen niedrigschwelligen Angebote haben Frauen erreichen können, die ansonsten schlichtweg nirgendwo auftauchen (können).

Und damit nicht genug. Das Fallbeil der Kürzungen wütet auch an anderen Stellen:

»Bei den frühen Angeboten für Migranten läuft es ähnlich: Die sogenannte Migrationsberatung soll Einwanderern frühzeitig den Weg zu einer Integration in Deutschland weisen, es werden Vereinbarungen geschlossen, die Aufgaben und Ziele festhalten, denn der Weg durch die deutsche Bürokratie ist für Migranten mitunter mehr als unübersichtlich. Im Koalitionsvertrag hatte man noch vereinbart, dass alle Neuzuwanderer eine solche „Erstberatung“ erhalten sollen – doch auch hier fehlt offenbar das Geld.

Die Zahl der Beraterstellen ist in den vergangenen fünf Jahren sogar geschrumpft, auf weniger als 500, obwohl die Bundesrepublik mittlerweile die größte Zuwandererzahl seit 20 Jahren zu bewältigen hat. Rein rechnerisch hat jeder Berater mittlerweile 300 Fälle im Jahr zu betreuen, vorgesehen waren einmal 60. In den Anlaufstellen werde „deutlich mehr Beratungsarbeit geleistet“, räumt auch das Innenministerium ein. „Qualitätsverluste können nicht ausgeschlossen werden.“«

„Die Zahl der Beratungsfälle stieg um 60 Prozent, doch die Bundesregierung streicht die zur Durchführung notwendigen Personalstellen“, so wird Volker Beck von den Grünen in dem Artikel zitiert.

Und wenn wir schon dabei sind, sei an dieser Stelle auf ein weiteres, den gesamten Bereich der Integrationskurse betreffendes Strukturproblem aufgerufen. Es geht um die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte in diesem gesellschaftspolitisch so wichtigen und pädagogisch so herausfordernden Bereich. Darüber informiert die Initiative Bildung Prekär, die sich sehr kritisch mit den Arbeitsbedingungen auseinandersetzt. Wie steht es um diejenigen, auf deren Schultern die Aufgabe der so wichtigen und vor allen geforderten Sprachvermittlung ruht, also die Deutschlehrer in den Integrationskursen? Dazu beispielhaft der Beitrag Integrationskurslehrer: Jahrelang ohne Arbeitsvertrag! von Aglaja Beyes, einer freiberufliche Journalistin, Autorin und Kursleiterin von Integrationskursen in Wiesbaden. Sie beschreibt die Situation der Lehrkräfte so:

»Diese Lehrer sind nach ihrem arbeitsrechtlichen Status gar keine Lehrer. Sie sind fast ausschließlich Kursleiter ohne Festanstellung. Ob bei Volkshochschulen, der Caritas oder dem Goethe-Institut: Einen regulären Arbeitsvertrag hat fast niemand, nicht einmal einen befristeten. Stattdessen gibt es Honorarverträge über jeweils einige hundert Unterrichtsstunden, was wenigen Monaten entspricht. Ein Honorarvertrag folgt dem anderen, als “Kettenverträge” über Jahre, manchmal über ein Jahrzehnt und mehr. Das BAMF … überweist pro Teilnehmer und Unterrichtsstunde 2,94 Euro an die jeweiligen Träger, zum Beispiel die Volkshochschulen … Ob die Lehrkräfte von dem bewilligten Geld angestellt werden oder jahrelang Kettenverträge als Scheinselbständige bekommen, interessiert weder das Bundesamt noch das Innenministerium … am Jahresende (gibt es) für das Finanzamt eine Bescheinigung über “nebenberufliche Tätigkeit” – obwohl Vollzeitarbeit.«

Aglaja Beyes spricht in ihrem Beitrag von Scheinselbständigkeit – und das ganze Arrangement hat sehr negative Folgen: »Deutschlehrer ohne Arbeitsvertrag, geschweige denn Tarifvertrag, haben keinen Anspruch auf Geld im Krankheitsfall. Sie schleppen sich krank zur Arbeit … Junge Mütter und Väter haben keinen Anspruch auf Erziehungsgeld. Und auf alle wartet Altersarmut. Von ihren mageren Honoraren hätten sie den Arbeitgeber- und den Arbeitnehmeranteil für die Rentenversicherung abführen müssen. Dazu ist nicht jeder in der Lage … Und wie steht es mit der Mitbestimmung? Ebenfalls Fehlanzeige. Betriebsräte sind für Menschen ohne Arbeitspapiere nicht zuständig. Schutzbestimmungen am Arbeitsplatz greifen ebenfalls nicht. Die Folge: Viele Kollegen unterrichten an bestimmten Wochentagen regelmäßig bis zu vierzehn Unterrichtsstunden in drei Schichten … Eine Arbeitslosenversicherung gibt es nicht, Kündigungsschutz genauso wenig.«

Sie zitiert eine Kollegin in ihrem Artikel mit der zusammenfassenden Bilanzierung: „Wir sind Tagelöhner, wir müssen nehmen, was kommt“.

Und der Artikel endet mit einer Erfahrung, die man leider oft machen muss im Getriebe der Politik:

»Im September 2012 stellte die SPD-Fraktion im Bundestag als Opposition einen Antrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Lehrkräften in Integrationskursen. Darin wird die schwarz-gelbe Bundesregierung aufgefordert, ein Konzept vorzulegen, “wie die Quote festangestellter Lehrer erhöht werden kann.” Seit über einem Jahr ist die SPD inzwischen selbst Teil der Regierung. Auf das Konzept warten wir immer noch – gespannt.«

Dass sich hinsichtlich der Integrationskurse ein gewaltiger Bedarf aufgestaut hat, verdeutlicht dann auch so eine Meldung: Arbeitsagentur fordert Sprachförderung von Flüchtlingen: »Die Arbeitsagentur fordert Investitionen im dreistelligen Millionenbereich für die Sprachförderung für Asylsuchende und Flüchtlinge. Sonst drohten viel höhere Folgekosten.« Die Bundesagentur verweist auf eine weitere Schwachstelle im bestehenden System: »Aktuell gibt es erhebliche Förderungslücken bei der Deutschförderung von Asylbewerbern und Geduldeten. Sie haben keinen Zugang zu Integrationskursen, in denen vor allem allgemeinsprachliche Grundlagen vermittelt werden. Diese ersten elementare Deutschkenntnisse sind aber Voraussetzung für die Teilnahme an berufsbezogenen Sprachkursen.« Was man tun sollte, sagt die BA auch: »Um diese Hürden für alle Asylsuchenden abzubauen, müsste aus Steuermitteln jährlich ein dreistelliger Millionenbetrag zusätzlich für allgemeine und berufsbezogene Sprachförderung aufgewendet werden. Laut Bundesagentur für Arbeit sind das notwendige und sinnvolle Grundinvestitionen. Denn wenn die Integration in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft nicht gelinge, drohe ein Vielfaches an Folgekosten.«

Ach ja: Zum Auftakt der Bildungsmesse Didacta am Dienstag in Hannover hatte sich Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) für eine bessere Integration von Zuwanderern in das deutsche Bildungssystem ausgesprochen. Womit wir wieder am Anfang dieses Beitrags angekommen wären.