Wissenschaftler der Hochschule Koblenz haben eine neue Untersuchung vorgelegt – mit erschreckenden Zahlen zur Verfestigung und Verhärtung der Langzeitarbeitslosigkeit im Grundsicherungssystem, von der Hunderttausende Erwachsene (und Kinder) betroffen sind:

Obermeier, Tim; Sell, Stefan und Tiedemann, Birte: Es werden mehr. Aktualisierte Abschätzung der Zielgruppe für eine öffentlich geförderte Beschäftigung aus der sich verfestigenden Langzeitarbeitslosigkeit. Remagener Beiträge zur Sozialpolitik 15-2014, Remagen, 2014

Mehr als 480.000 Menschen in Deutschland haben nahezu keine Chance am Arbeitsmarkt. Das ist das Ergebnis einer Studie der Hochschule Koblenz. Trotz guter Arbeitsmarktlage ist ihre Zahl im Vergleich zum Vorjahr noch gestiegen. In den Familien dieser Menschen leben über 340.000 Kinder unter 15 Jahren – ebenfalls deutlich mehr als noch im Vorjahr.

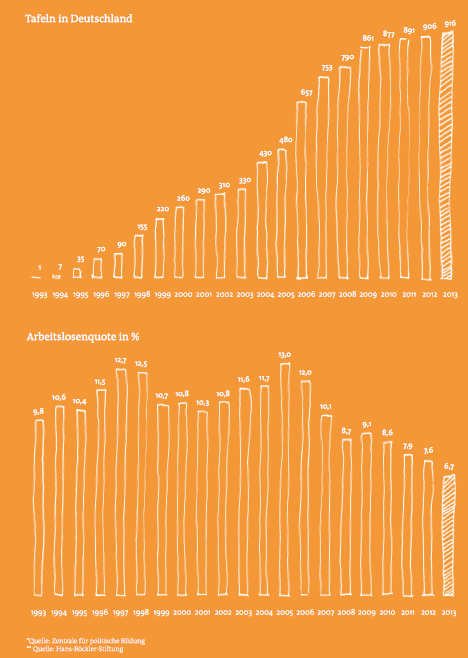

Der deutsche Arbeitsmarkt scheint besonders aufnahmefähig. Die Arbeitslosenzahlen sinken und die Zahl der Beschäftigten steigt kontinuierlich. Doch bietet der robuste Arbeitsmarkt allen eine Perspektive auf Beschäftigung? Eine Berechnung der Forscher von der Hochschule Koblenz auf Basis der aktuellen Daten des Panels Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung (PASS) 2012 zeigt: Nein! Denn mehr als 480.000 Menschen in Deutschland sind zwar erwerbsfähig, aber gleichzeitig so „arbeitsmarktfern“, dass ihre Chancen auf Arbeit gegen Null tendieren. Ebenfalls von der Lage ihrer Eltern betroffen sind 340.000 Kinder unter 15 Jahren, die in den Haushalten der besonders benachteiligten Arbeitslosen leben.

Besonders alarmierend: Die Lage der Arbeitsmarktfernen verschlechtert sich zusehends. Bereits im Vorjahr hatten die Wissenschaftler der Hochschule Koblenz ihre Zahl berechnet und waren noch zu deutlich geringeren Werten gekommen. Mit 435.000 Menschen gab es 2011 noch zehn Prozent weniger Betroffene. Und auch die Zahl der Kinder ist gestiegen. 2011 lebten 305.000 unter 15-Jährige in den Haushalten der Arbeitsmarktfernen, 11,5 Prozent weniger als 2012.

In Anlehnung an die sehr restriktive Bestimmung der Zielgruppe für eine öffentlich geförderte Beschäftigung durch den Gesetzgeber definieren die Wissenschaftler Personen als arbeitsmarktfern, wenn sie in den letzten drei Jahren nicht beschäftigt waren und mindestens vier Vermittlungshemmnisse aufweisen. Dazu gehören ein Alter über 50 Jahre, alleinerziehend zu sein, Angehörige zu pflegen, ein Migrationshintergrund, geringe Deutschkenntnisse, ein fehlender Schul- und/oder Ausbildungsabschluss, schwerwiegende gesundheitliche Einschränkungen und ein durchgängiger Arbeitslosengeld II-Bezug von mindestens 12 Monaten. Diese Merkmale führen vor allem in ihrer Kombination nachgewiesenermaßen dazu, dass Arbeitgeber die Betroffenen schlichtweg nicht mehr einstellen.

Die vorliegende Studie hat – im Wissen um die problematische Diskussionswürdigkeit des Begriffs „arbeitsmarktferne Personen“ – einen inhaltlich fundierten Ansatz vorgestellt, mit dem die Größenordnung einer restriktiv im Sinne von „arbeitsmarktfern“ abgegrenzten Personengruppe ermittelt werden kann, die als Grundgesamtheit für Maßnahmen der öffentlich geförderten Beschäftigung zugrunde gelegt werden könnte – wenn man das will. Die quantitative Abschätzung bewegt sich in einem Bereich von mehr als 480.000 Menschen.

Immer offensichtlicher wird die Tatsache, dass die Politik diese Personengruppe in den vergangenen Jahren schlichtweg „vergessen“ bzw. bewusst in Kauf genommen hat, dass es zu einer dauerhaften Exklusion dieser Menschen aus dem Erwerbsleben kommt. Die Mittel für Eingliederungsmaßnahmen im SGB II-Bereich sind erheblich reduziert worden und gleichzeitig hat der Gesetzgeber förderrechtlich die bestehende „Lebenslüge der öffentlich geförderten Beschäftigung“ sogar noch verschärft und damit die Möglichkeit für angemessene Angebote weiter eingeengt. Im Ergebnis sehen wir eine massive „Verfestigung“ und „Verhärtung“ der Langzeitarbeitslosigkeit im Grundsicherungssystem – und das in Jahren, in denen wir mit positiven Rahmenbedingungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt konfrontiert waren. Wie wird dann erst die Entwicklung sein, wenn wir wieder mit schlechteren Nachfragebedingungen auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert sein sollten?

Nun gibt es schon seit längerem zahlreiche Reformvorschläge für eine sinnvollere öffentlich geförderte Beschäftigung, die aus dem Fachdiskurs stammen und die mittlerweile auch in die politischen Konzeptionen eingeflossen sind und dort vor allem unter dem Begriff „Sozialer Abeitsmarkt“ thematisiert werden.

Es kann an dieser Stelle nur darauf hingewiesen werden, dass man die Begrifflichkeit „Sozialer Arbeitsmarkt“ auch sehr kritisch sehen kann und eigentlich wäre eine andere Terminologie erforderlich, denn sie verführt zu einer verengten und letztendlich kontraproduktiven Sichtweise auf das, was mit einer substanziell reformierten öffentlich geförderten Beschäftigung erreicht werden soll. Wenn man Menschen befragt, was sie sich vorstellen unter einem „sozialen Arbeitsmarkt“, dann werden oftmals Arbeiten genannt in sozialen Einrichtungen (wie Kitas oder Pflegeheimen) oder die Vorstellung geäußert, es handelt sich um irgendwelche „Schonarbeitsplätze“ ganz weit weg vom „normalen“ Arbeitsmarkt. Dabei geht es im Kern des echten Konzepts eines „sozialen Arbeitsmarktes“ gerade darum, die öffentlich geförderte Beschäftigung möglichst im oder am „ersten“, „normalen“ Arbeitsmarkt realisieren zu können, weshalb ja die Forderung nach Wegfall der Restriktionen wie Zusätzlichkeit und Wettbewerbsneutralität aufgestellt wird – zugleich kann man dann auch verstehen, warum man eine mögliche Zielgruppe für eine solche Subventionierung auch durchaus restriktiv abgrenzen muss hinsichtlich ihrer Förderbedürftigkeit.

Was man leider rückblickend konstatieren muss ist eine „Entleerung“ der Instrumente öffentlich geförderter Beschäftigung in dem Sinne, dass es immer weniger bis gar nicht mehr möglich ist, höherwertige Formen der Beschäftigung realisieren zu können, also in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis zu arbeiten. Zugespitzt formuliert: Die Optionen öffentlich geförderter Beschäftigung wurden eingedampft auf die Arbeitsgelegenheit nach der Mehraufwandsentschädigungsvariante, also dem, was umgangssprachlich als „Ein-Euro-Jobs“ bekannt ist. Diese Entwicklung ist zu kritisieren und zu beklagen – unabhängig davon hätte auch in einem neuen System der öffentlich geförderten Beschäftigung die Arbeitsgelegenheit nach der Mehraufwandsentschädigung ihren berechtigten Platz, nur eben nicht als der Regel- oder sogar ausschließliche Fall einer Förderung. Angesichts der erheblichen Heterogenität der Menschen im Grundsicherungssystem brauchen wir nicht ein Förderinstrument, sondern ein Spektrum an ineinander greifenden Förderoptionen, bei denen die AGH mit Mehraufwandsentschädigung durchaus ihren Platz hätten. Aber wir brauchen dann auch innerhalb eines profes-sionellen Settings an Beschäftigungsangeboten die Möglichkeit, die Betroffenen „aufsteigen“ zu lassen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Und auch für die Menschen, die über einen sehr langen Zeitraum in einer öffentlich geförderten Beschäftigung untergebracht werden (müssen), weil sie aus welchen einzelnen Gründen auch immer keinen Zugang zum ersten Arbeitsmarkt finden (können), brauchen wir Beschäftigungsangebote, die sich in dem Normalitätsrahmen unseres Arbeitsmarktes bewegen. Aber um dahin zu kommen, muss eine Grundsatzentscheidung getroffen werden: Wollen wir eine teilhabeorientierte Ausgestaltung der Arbeitsmarktpolitik oder wollen wir den „harten Kern“ der Langzeitarbeitslosen im passiven Transferleistungsbezug auf Dauer „stilllegen“. Denn genau das wäre die „Alternative“, die man offen aussprechen sollte.