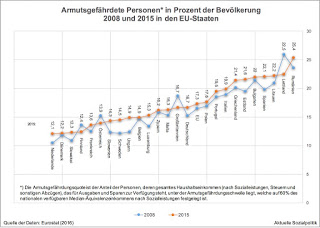

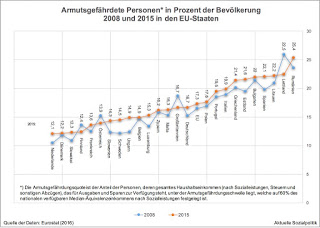

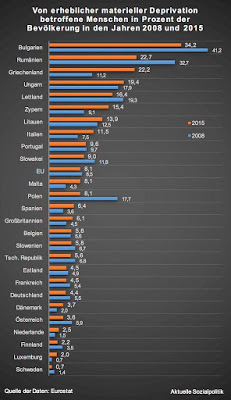

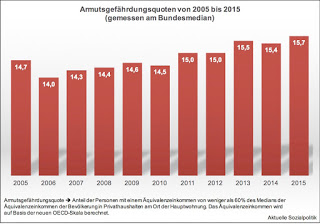

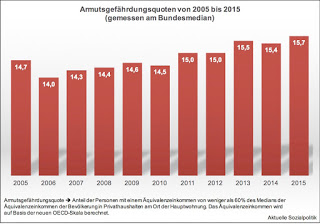

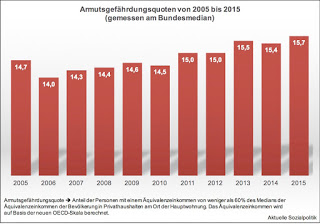

Bereits am 16. September meldete sich Florian Diekmann auf Spiegel Online zu Wort mit dieser Meldung: Armutsrisiko steigt auf höchsten Stand seit Wiedervereinigung. 15,7 Prozent der Menschen in Deutschland waren 2015 von monetärer Armut bedroht, 0,3 Prozentpunkte mehr als 2014 und so viel wie nie seit der Wiedervereinigung. Die zu diesem Zeitpunkt dem Verfasser des Artikels offensichtlich bereits vorliegenden Zahlen sind nun vom Statistischen Bundesamt offiziell veröffentlicht worden: Armutsgefährdung in Westdeutschland im 10-Jahres-Vergleich gestiegen, so haben die Bundesstatistiker ihre Pressemitteilung überschrieben. Die „Armutsgefährdungsquote“ ist ein Indikator zur Messung relativer Einkommensarmut und wird – entsprechend dem EU-Standard – definiert als der Anteil der Personen, deren Äquivalenzeinkommen weniger als 60 % des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung (in Privathaushalten) beträgt. Der Median ist das mittlere Einkommen, die eine Hälfte der Menschen hat weniger, die andere Hälfte hat ein höheres Einkommen. Das Äquivalenzeinkommen ist ein auf der Basis des Haushaltsnettoeinkommens berechnetes bedarfsgewichtetes Pro-Kopf-Einkommen je Haushaltsmitglied. Geht das auch konkreter, wird der eine oder andere fragen. Wann ist denn nun ein konkreter Mensch von Einkommensarmut „gefährdet“?

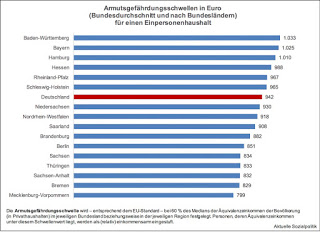

Dazu muss man die sogenannte „Armutsgefährdungschwelle“ in Euro pro Monat kennen. Und die lag im vergangenen Jahr für den „einfachsten“ Fall einer alleinstehenden Person, also einem Einpersonenhaushalt, bei 942 Euro, von denen sich dann die zitierten 15,7 Prozent Armutsgefährdete ableiten. Wenn also jemand weniger als diesen Betrag zur Verfügung hat, dann taucht er oder sie in der Quote mit auf.

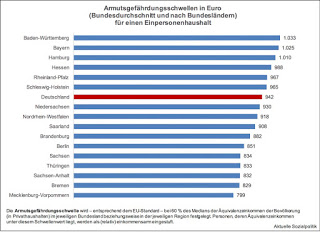

Die 942 Euro als Schwellenwert gelten nun für ganz Deutschland – also für diejenigen, die in Mecklenburg-Vorpommern leben genau so wie für die, denen die Aufgabe gestellt ist, in München über die Runden zu kommen. Nur sind die Lebenshaltungskosten in den beiden Beispielsfällen, die stellvertretend für die regionalen Disparitäten in unserem Land stehen, sicher recht unterschiedlich, wenn man an die jeweiligen Preisniveaus denkt. Das spiegelt sich ja auch in unterschiedlichen Einkommensniveaus zwischen den Regionen, die Menschen verdienen im Süden des Landes im Schnitt mehr als im Nordosten. Die Abbildung zu den Armutsgefährdungsschwellen verdeutlicht denn auch die praktische Umsetzung des folgenden Gedankengangs:

Man könnte durchaus plausibel auf die Idee kommen, dass es vielleicht sinnvoller wäre, regionale Armutsschwellen auszuweisen, die in München höher liegen müssen als in Mecklenburg-Vorpommern, denn dort ist das Einkommensniveau insgesamt deutlich niedriger als in Bayern. Und die ausgewiesenen Werte – 799 Euro im Nordosten und 1.025 Euro in Bayern für einen Einpersonenhaushalt – zeigen das dann auch. Die Armutsgefährdungsschwelle in Bayern liegt um 30 Prozent höher als in Mecklenburg-Vorpommern.

Es ergeben sich handfeste Unterschiede bei den als „Armutsquoten“ gehandelten Anteilwerten auf der Ebene der Bundesländer je nachdem, ob man den einen Bundes-Median oder aber die jeweiligen mittleren Einkommen in den einzelnen Bundesländern als Schwellenwerte heranzieht.

Nimmt man die 15,7 Prozent Armutsgefährdete in Deutschland, die mit dem Schwellenwert von 942 Euro pro Monat (und relativ gesehen weniger für Mehrpersonenhaushalte, 2015 für eine vierköpfige Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren lagt dieser Wert bei 1.978 Euro im Monat) über alle Menschen in Deutschland ermittelt wurde, dann zeigt sich mit Blick auf die Bundesländer ein erwartetes Muster: Hohe Betroffenheit von Armutsgefährdung in Ostdeutschland und ein geringeres Niveau in den alten Bundesländern.

Das Armutsrisiko wäre demnach in den ostdeutschen Bundesländern um mehr als ein Drittel höher als in Westdeutschland.

Allerdings zeigt die ebenfalls in der Abbildung ausgewiesene Anwendung der jeweiligen Bundesländer-Mediane ein abweichendes Bild. Jetzt liegen die so berechneten Einkommensarmutsquoten im Westen anteilig über denen im Osten des Landes.

Das und mehr wurde bereits im März dieses Jahres von Florian Diekmann in seinem Artikel Das Armutszeugnis. Trügerische Statistik zum Einkommen diskutiert. Auch er weist auf die Unterschiede der jeweiligen Armutsquoten je nach zugrundeliegenden mittleren Einkommen hin: »In vielerlei Hinsicht erscheint die Darstellung nach Bundesland-Maßstab also als realistischer. So bilden die regionalen Einkommenshöhen die Lebenshaltungskosten am Wohnort besser ab als im gesamtdeutschen Maßstab.«

»Und dennoch: Auch die Armutsquote nach Bundesland-Maßstab ist eben nicht wahrer als die herkömmliche. Sie ermöglicht lediglich einen weiteren, anderen Blick auf das Phänomen Armut.

Denn in mancher Hinsicht passt der Bundesland-Maßstab nicht zur deutschen Lebenswirklichkeit. So kostet die Milch bei Aldi das Gleiche, ob sie nun in Schwedt oder Stuttgart im Regal steht – gerade ärmere Haushalte geben einen großen Teil ihres Geldes für Lebensmittel aus. Und Eltern im mecklenburgischen Gallin nutzt es wenig, dass die Preise zu Hause niedrig sind, wenn sie ihre Kinder finanzieren müssen, die im 60 Kilometer entfernten Hamburg eine Berufsausbildung machen oder studieren.«

Man kann das mit den regionalen Durchschnittswerten natürlich noch kleinteiliger machen als auf der Ebene der Bundesländer, aber dann hat man irgendwann den Effekt: In einem Armenhaus gibt es keine Armut, weil der Schwellenwert immer weiter absinkt.

Was kann man denn ansonsten noch mitnehmen aus den Daten? In dem Artikel von Florian Diekmann wurde der Verfasser zitiert:

»Der Koblenzer Sozialwissenschaftler Stefan Sell macht seit Langem auf derlei Tücken der Statistik aufmerksam – hält aber zwei Erkenntnisse ganz unabhängig vom gewählten Maßstab für nicht wegdiskutierbar: „Alleinerziehende, Kinder und Langzeitarbeitslose – diese Gruppen sind überdurchschnittlich stark von Armut betroffen.“ Und das habe in den vergangenen Jahren noch zugenommen. Zudem beobachtet er „auch eine regionale Konzentration und Zunahme der Armutsproblematik. Dabei gelten alte Gewissheiten wie ‚armer Osten‘ versus ‚reicher Westen‘ nicht mehr.“ Ein Befund, den eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung kürzlich untermauert hat.«

Das kann man auch an den aktuellen Daten illustrieren: Die allgemeine Armutsgefährdungsquote lag 2015 bei 15,7 Prozent: Bei den Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren waren es 19,7 Prozent, bei den Alleinerziehenden 43,8 Prozent und bei den Erwerbslosen werden sogar 59 Prozent ausgewiesen.

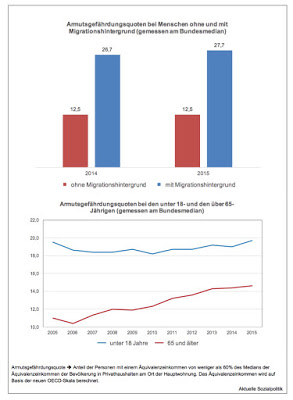

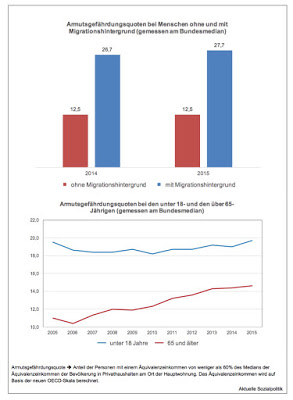

Interessant sind zwei weitere Aspekte. Die Medien berichteten zwar über den Anstieg der Armutsgefährdungsquote, haben diesen aber sogleich relativiert mit Blick auf die einheimische Bevölkerung. Dazu als ein Beispiel dieser Artikel: Flüchtlinge machen Deutsche nicht ärmer: »Die Armutsquote ist in Deutschland im vergangenen Jahr durch die Migration leicht gestiegen. Einheimische sind allerdings nicht stärker betroffen als in den Jahren zuvor.« Und weiter erfahren wir: »Die Folgen der Flüchtlingskrise erreichen jetzt die Statistiken. Ein genauerer Blick auf die Daten zeigt …, dass der Anstieg ausschließlich auf eine gestiegene Armutsquote unter Migranten zurückzuführen ist. In diese Gruppe werden auch die Flüchtlinge gezählt. Bei der einheimischen Bevölkerung stagniert der Anteil dagegen seit 2011 bei 12,5 Prozent.«

Die Abbildung verdeutlicht zum einen den erheblichen Niveauunterschied zwischen den Menschen ohne und mit Migrationshintergrund sowie die Tatsache, dass tatsächlich der für 2015 gegenüber 2014 ausgewiesene Anstieg der Quote auf die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund zurückzuführen ist, deren Lage sich (weiter) verschlechtert hat. Das WSI hat sich ausführlicher mit der Frage „Wie wirkt sich Zuwanderung auf Armut aus?“ beschäftigt.

Allerdings sollte auch dieser Hinweis in dem bereits zitierten Artikel Flüchtlinge machen Deutsche nicht ärmer nicht untergehen: Bei der einheimischen Bevölkerung stagniert der Anteil der Einkommensarmen seit 2011 bei 12,5 Prozent. Man kann also nicht sagen, dass die Einwanderung (derzeit) auf das Armutsrisiko durchschlägt, aber der Finger wird angesichts des wirtschaftlichen Umfelds der vergangenen Jahre auf eine andere Wunde gelegt:

»Auf der anderen Seite zeigen sie, dass die aktuell sehr gute wirtschaftliche Lage und die geringe Arbeitslosigkeit sich offenbar nicht auf das Armutsrisiko auswirken. Ein Grund dafür könnte sein, dass viele Menschen im Niedriglohnsektor beschäftigt sind und deswegen unterhalb der Schwellenwerte bleiben.«

Die Abbildung soll aber auch noch für einen weiteren, vor allem mit Blick auf die Zukunft höchst relevanten Aspekt der Armutsrisikoentwicklung sensibilisieren. In den vergangenen Jahren wurde und wird zu Recht darauf hingewiesen, dass vor allem Kinder und Jugendliche überdurchschnittlich von Einkommensarmut (ihrer Eltern) betroffen sind, während es „den“ älteren Menschen doch sehr gut gehen würde, auf alle Fälle wären sie von Einkommensarmut nur unterdurchschnittlich betroffen. Aber der Blick auf die Entwicklung der Armutsgefährdungsquote für die Menschen ab 65 Jahre verdeutlicht auch, dass wir hier mit einem erheblichen Anstieg der Anteilwerte konfrontiert sind, während die Werte bei den unter 18-Jährigen stagnieren.

Und ein etwas genauerer Blick lohnt:

Die allgemeine Quote liegt bei 15,7 Prozent, die der älteren Menschen ab 65 Jahre bei unterdurchschnittlichen 14,6 Prozent. Aber das wird nur dadurch erreicht, dass der Anteilswert bei den Männern ab 65 Jahren bei 12,6 Prozent liegt, hingegen erreicht der Armutsrisikowert bei den Frauen bereits 2015 überdurchschnittliche 16,3 Prozent. Die von den Statistikern gemessene Armutsgefährdungsquote der älteren Frauen hat sich von 2006 bis 2015 um 36 Prozent erhöht, während sich der Anstieg bei den unter 18-Jährigen auf nur 6 Prozent begrenzt. Man kann also in diesen trockenen Zahlen die bereits an Fahrt aufnehmende Ausweitung der Altersarmut erkennen – und die ist eine, die vor allem die Frauen betrifft. Zu berücksichtigen ist, dass erst in den kommenden Jahren aufgrund der immer brüchiger gewordenen Erwerbsbiografien, der Niedriglohnentwicklung seit den 1990er Jahren und den Folgen des Leistungsabbaus in der gesetzlichen Rentenversicherung viele Menschen in die Altersgruppe ab 65 Jahren aufsteigen, die dann in der Gruppe der relativ Einkommensarmen zu finden sein werden.

Zugegeben – das war eine Menge trocken daherkommender Zahlen-Stoff, aus dem man allerdings so einiges an sozialpolitischen Baustellen ableiten kann. Wer sich an dieser Stelle nach einer gewissen „Erdung“ des behandelten Themas Armut sehnt, dem sei an dieser Stelle der Artikel Wenn Flüchtlinge auf die Armut Deutschlands treffen von Julian Staib empfohlen: »Überschuldete Haushalte, soziale Verwerfungen: Viele Kommunen kämpfen ohnehin darum, für ihre Bewohner gute Lebensbedingungen zu schaffen. Jetzt kommen noch Flüchtlinge hinzu. Das Beispiel Essen.« Der Beitrag versucht, kein Ausspielen der Menschen unten gegeneinander zu befördern, zugleich legt er aber den Finger auf die Wunde, dass Armutslagen nicht nur mit Durchschnittswerten betrachtet werden dürfen, die zuweilen mehr zuschütten, als sie uns an weiterführenden Informationen ermöglichen. Und es wird der Hinweis gegeben, auf eine fatale Konzentration der Probleme auf der Ebene vor Ort, denn zu den vielen bereits vorhandenen sozialen Problemen in der Stadt Essen ist in den zurückliegenden Jahren und vor allem Monaten eine überdurchschnittliche Zuwanderung von Flüchtlingen gekommen – mit allen Verstärkungsproblemen in der Stadtgesellschaft. Und die Konzentration von Armutslagen löst Handlungsbedarfe aus, deren Bedienung zugleich restringiert wird durch die katastrophale Haushaltslage einer Kommune wie der im Ruhrgebiet. Wir sind konfrontiert mit höchst engagierten Akteuren vor Ort, die sehen und wissen, wie derzeit die Mega-Probleme von morgen produziert werden, die eine Vorstellung davon haben, was man machen müsste, wenn man denn könnte, was aber in der Praxis vor Ort eben oftmals nicht der Fall ist aufgrund der fehlenden Mittel.

In dem Artikel wird am Ende Martin Schlauch zitiert, Mitglied des Stadtrats von Essen, der mit Blick auf sein Viertel Altenessen-Süd ausführt:

»Aus der Sicht Schlauchs hat Essen kein Flüchtlings- und auch kein Ausländerproblem, sondern ein soziales Problem. „Wir haben einen ganz großen Block an Leuten, die resigniert haben.“ Schuld daran sei die Politik: Fehlender sozialer Wohnungsbau, fehlende Durchmischung. Kommen nun viele Flüchtlinge hinzu, sorgt er sich, dass sein Viertel wegkippt. „Nichts ist fataler, als dass die Menschen herumsitzen und nichts zu tun haben.“ Schlauch fordert, massiv in die betroffenen Viertel zu investieren, in Schulen und Sozialwohnungen, in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. „Aber nicht nur für Flüchtlinge.“ Dann, sagt er, gebe es sogar die Chance, durch das „Vehikel Flüchtlinge“ alte Fehler zu korrigieren.«

Es wäre zu hoffen, dass das „Vehikel Flüchtlinge“ nicht nur dazu führt, dass rechtspopulistische Parteien und Stimmungsmacher immer mehr Oberwasser gewinnen und ihren Profit eintreiben aus den unvermeidlichen Spannungen, die sich in der Gesellschaft aufgebaut haben bzw. die von der Berichterstattung zuweilen erst geschaffen werden, sondern dass tatsächlich die von vielen Praktikern seit langem angemahnten „sozialen Investitionen“ endlich ermöglicht werden, damit uns das nicht um die Ohren fliegt.