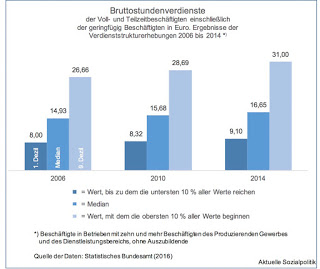

Endlich mal wieder gute Nachrichten, wird der eine oder andere gedacht haben, als das Statistische Bundesamt mit dieser Meldung an die Öffentlichkeit gegangen ist: Trend gestoppt: Lohnspreizung nicht weiter gewachsen. Was ist passiert? Dazu die Bundesstatistiker: »Der Verdienstabstand zwischen Gering- und Besserverdienern ist zwischen 2010 und 2014 nahezu konstant geblieben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist damit der langjährige Trend einer zunehmenden Lohnspreizung gestoppt. Das sogenannte Dezilsverhältnis lag 2014 mit 3,41 leicht unter dem Niveau von 2010 (3,45). 2006 hatte es noch 3,33 betragen.« Das hört sich nicht wirklich simpel an. Also lesen wir weiter: »Das Dezilsverhältnis ist ein Maß zur Messung des Abstands zwischen Geringverdienern (untere 10 % der Lohnskala) und Besserverdienern (obere 10 %). Hierfür wird der Bruttostundenverdienst, ab dem man als Besserverdiener zählt (2014: 31,00 Euro), ins Verhältnis gesetzt zum Bruttostundenverdienst, bis zu dem Geringverdiener reichen (9,10 Euro). Dabei werden sowohl Vollzeit- als auch Teilzeitbeschäftigte einschließlich der geringfügig Beschäftigten betrachtet.«

Nun ist die positiv daherkommende Botschaft einer nicht mehr wachsenden Lohnspreizung vorsichtig formuliert nur eine halb richtige Ableitung aus den Zahlen, auf die man sich hier bezieht. Man könnte auch sagen, dass hier so einiges durcheinander geht.

Schauen wir uns zuerst die Datengrundlage an. Seit 2006 wird regelmäßig alle vier Jahre die Verdienststruktuerhebung durchgeführt. Es handelt sich um eine Stichprobenerhebung. Für das Berichtsjahr 2014 wurden die Daten von 60.000 Betrieben und 1,0 Millionen Beschäftigungsverhältnissen erfasst und ausgewertet.

Bis einschließlich 2010 wurden in der Verdienststrukturerhebung nur Beschäftigte in Betrieben des Produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungsbereichs mit mehr als zehn Beschäftigte erfasst – das ist ein wichtiger Punkt für das hier relevante Thema, denn dadurch war der gesamte kleinbetriebliche Sektor nicht in den Daten enthalten. Das hat sich mit der Erhebung im Jahr 2014 geändert. Denn seit 2014 sind nun zum einen der Bereich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und zum anderen die Betriebe mit weniger als zehn Arbeitnehmern aufgenommen worden in die Erhebung der Verdienste. Das hat natürlich Auswirkungen.

Beispiel: In der Pressemitteilung wird davon gesprochen, dass die untersten 10 Prozent der Arbeitnehmer in einem Verdienstbereich liegen, der bis zu einem Bruttostundenverdienst von 9,10 Euro reicht, während die zehn Prozent mit den höchsten Stundenverdiensten ab 31 Euro beginnen. Zwischen „bis“ und „ab“ ist irgendwie ein Unterschied, der – je nach tatsächlicher Streuung der Werte – nicht trivial ist.

Das kann man erkennen an der bereits genannten Grenze von 9,10 Euro pro Stunde im Jahr 2014 – dieser Grenzwert für die untersten zehn Prozent gilt aber nur, wenn man sich begrenzt auf die Verdienste der Beschäftigten in Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten, denn um einen Vergleich mit 2010 und 2006 machen zu können, muss man die Werte für die Beschäftigten ausweisen, die auch schon in den früheren Jahren erfasst waren. Wie bereits erwähnt sind die Beschäftigten in den Kleinbetrieben aber erst seit 2014 enthalten. Nun könnte der eine oder andere auf die Idee kommen, dass gerade in den kleinen Unternehmen überdurchschnittlich viele Niedriglöhner tätig sind. Dass diese Vermutung nicht ganz verkehrt ist, kann man daran ablesen, dass in den Tabellenwerken zur Verdienststrukturerhebung 2014 als Grenzwert für die unteren zehn Prozent der Bruttostundenverdienste nicht 9,10 Euro, sondern 8,34 Euro ausgewiesen werden.

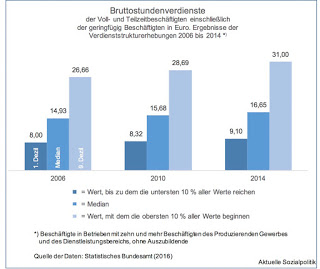

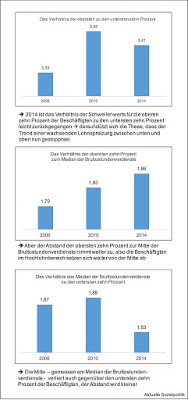

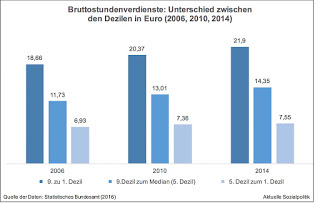

Wie kommen nun die Bundesstatistiker zu der These, der Trend einer zunehmenden Lohnspreizung sei gestoppt? In der Abbildung sind die vom Statistischen Bundesamt ausgewiesenen Dezilverhältnisse dargestellt, auf die sich das stützt. Betrachtet man (erste Grafik in der Abbildung) die Relation der Schwellenwerte für die obersten zu den untersten zehn Prozent, dann kann man nach einem Anstieg von 2006 auf 2010 für 2014 tatsächlich einen Rückgang von 3,45 auf 3,41 erkennen, der Abstand ist also etwas geringer geworden, aber immer noch höher als 2006.

Die beiden folgenden Grafiken in der Abbildung verdeutlichen aber noch etwas anderes, was sich der Überschrift der Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes so nicht entnehmen lässt. Die Mitte der Verdienstverteilung, gemessen am Median (also die Hälfte der Beschäftigten liegen unter und die andere Hälfte über diesem Wert, der für 2014 mit 16,65 Euro pro Stunde ausgewiesen wird), hat verloren – sowohl nach oben wie auch nacht unten. Denn die zehn Prozent oben setzen sich weiter von der Mitte ab und zugleich wird der Abstand zu den untersten zehn Prozent kleiner.

Dieser Aspekt wurde auch in der Berichterstattung aufgegriffen. Vgl. hierzu beispielsweise Arme und Reiche verdienen mehr, die Mitte verliert: »Laut Statistischem Bundesamt geht die Schere zwischen Arm und Reich nicht mehr weiter auseinander. Menschen mit mittlerem Einkommen gehen leer aus.« Oder auch dieser Artikel: Die Lohnverlierer sitzen in der Mitte der Gesellschaft. Allerdings findet man hier auch eine typische, aber falsche Interpretation der von den Statistikern ausgewiesenen Daten: »In der Spitzengruppe der bestverdienenden zehn Prozent lag der durchschnittliche Bruttostundenlohn laut Statistischem Bundesamt 2014 bei 31 Euro pro Stunde, das unterste Zehntel musste sich mit 9,10 Euro begnügen.« Hier werden die Schwellenwerte verwechselt mit Durchschnitten.

Schaut man sich die Entwicklung der Relationen von ganz oben zu ganz unten sowie der Mitte zu den beiden Enden der Verteilung an, dann wird erkennbar, dass die These vom Ende der zunehmenden Lohnspreizung zwar formal für die Relation zwischen ganz oben und unten zutrifft, aber immer noch auf einem höheren Niveau angesiedelt ist als im Jahr 2006. Aus der Perspektive der Mitte stellt sich die Situation doppelt problematisch dar – zum einen nimmt der Abstand nach ganz unten ab, zugleich setzen sich die oben weiter ab. Das entspricht auch der subjektiven Wahrnehmung vieler Leistungsträger in der Mitte unserer Gesellschaft, dass sie sich abgekoppelt fühlen und dass sich den Eindruck haben, dass sich bei ihnen nichts oder wenn, dann eher nach unten bewegt.

Aber der eigentliche Einwand ist ein ganz anderer. Möglicherweise, könnte man als These in den Raum stellen, werden wir wieder einmal Zeugen der bekannten Problematik, dass Relationen den Blick verstellen können auf die wirklichen Veränderungen, die sich auf der Ebene der absoluten Größen abspielen.

Das Problem kann man sich mit Hilfe eines Blicks auf die realen Euro-Beträge verdeutlichen. Die Relation zwischen den oberen und unteren zehn Prozent hat zwar 2014 im Vergleich zu 2010 etwas abgenommen, aber die Differenz – in Euro ausgedrückt – ist weiter angestiegen. Lag der Unterschied 2010 noch bei 20,37 Euro, wird er für 2014 mit 21,90 Euro ausgewiesen. Der Abstand in Euro wächst also. Hinzu kommt, dass man berücksichtigen muss, dass ein Euro bei den untersten zehn Prozent eine andere Bedeutung hat als bei den oberen zehn Prozent der Verdienstskala, denn die Konsummuster und die Betroffenheit von überdurchschnittlicher Inflation ist in den unteren Einkommensbereichen eine ganz andere als oben.

Fazit: Wenn man die Entwicklung anhand der absoluten Beträge betrachtet, kommt man zu dem Befund einer steigenden Lohnungleichheit.