Immer wenn man denkt, noch kleinteiliger, gesetzestechnisch hypertrophierter und inhaltlich korinthenkackerhafter geht es nicht in der Sozialpolitik, wird man eines Besseren belehrt. Bereits der als Rechtsvereinfachung gestartete und als Rechtsverschärfung und -verkomplizierung gelandete Versuch eines gegenwärtig im Bundestag liegenden 9. SGB II-Änderungsgesetzes wäre hier einzuordnen (vgl. dazu den Blog-Beitrag Entbürokratisierung des SGB II und mehr Luft für die Jobcenter? Von Luftbuchungen, Mogelpackungen und einem trojanischen Pferd vom 14. Februar 2016). Aber nun hat man sich die „Arbeitsgelegenheiten“ – umgangssprachlich als „Ein-Euro-Jobs“ bezeichnet – vorgenommen. Und offensichtlich ist man bestrebt, hinsichtlich des Komplexitätsgrades wie auch mit Blick auf die inhaltliche Fragwürdigkeit einen veritablen Quantensprung hinzulegen.

Es geht um das geplante „Integrationsgesetz“ die Flüchtlinge betreffend (vgl. hierzu Gesetzentwurf eines Integrationsgesetzes, BT-Drucksache 18/8615 vom 31.05.2016).

Das neben dem Bundesinnenministerium federführende Bundesarbeitsministerium verkündet unter der Überschrift Das neue Integrationsgesetz fördert und fordert: »Zusätzliche 100.000 Arbeitsgelegenheiten für Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ermöglichen erste Einblicke in den deutschen Arbeitsmarkt.« Das nun überrascht den einen oder anderen, vor allem aber den sachkundigen Beobachter der arbeitsmarktpolitischen Landschaft, denn die „Arbeitsgelegenheiten“ – im SGB II die letztendlich einzige verbliebene Form der öffentlich geförderten Beschäftigung – haben von ihrer Anlage bzw. ihrem vom Gesetzgeber gewollten Zuschnitt nun eher nicht die Aufgabe, dem deutschen Arbeitsmarkt irgendwie nahezukommen, sondern aufgrund der förderrechtlichen Anforderungen (vgl. hierzu § 16d SGB II, nach dessen Absatz 1 erwerbsfähige Leistungsberechtigte in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden können, »wenn die darin verrichteten Arbeiten zusätzlich sind, im öffentlichen Interesse liegen und wettbewerbsneutral sind.«) müssen sie sogar möglichst weit weg sein von dem, was in der „normalen“ Wirklichkeit des Arbeitsmarktes passiert, damit sie nicht gegen die Wettbewerbsneutralität (§ 16d Abs. 4 SGB II) verstoßen.

Und der Blick in das Gesetz belehrt uns auch darüber, dass es gar nicht das Ziel dieser Maßnahmen sein soll (und kann), die Teilnehmer möglichst schnell und direkt in den Arbeitsmarkt einzugliedern, so Absatz 1 des § 16 d SGB II: »Erwerbsfähige Leistungsberechtigte können zur Erhaltung oder Wiedererlangung ihrer Beschäftigungsfähigkeit, die für eine Eingliederung in Arbeit erforderlich ist, in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden.«

Der entscheidende Punkt ist die Zielvorgabe „Erhaltung oder Wiedererlangung ihrer Beschäftigungsfähigkeit“, also gleichsam eine der Integration in den „normalen“ Arbeitsmarkt vorgelagerte Aufgabe, die Heranführung, Vorbereitung und Unterstützung einer später mal hoffentlich stattfindenden Integration in Arbeit.

Immer wieder werden die „Ein-Euro-Jobs“ in Medienberichten kritisiert, dass die mit ihnen verbundenen Integrationsquoten sehr niedrig seien, folglich das Instrument als gescheitert anzusehen sei. Die Bundesagentur für Arbeit hingegen schreibt hierzu in ihrer Eingliederungsbericht 2014 zutreffend: »Die geringe Eingliederungsquote von Arbeitsgelegenheiten lässt sich auch darauf zurückführen, dass eine sofortige Integration in den ersten Arbeitsmarkt nicht das primäre Ziel dieser Maßnahme ist. Die Zielsetzung von Arbeitsgelegenheiten ist vielmehr die (Wieder-) Herstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit von arbeitsmarktfernen Personen.« (S. 10).

Vor diesem konzeptionellen Hintergrund der Arbeitsgelegenheiten ist die Erwartung des BMAS, die geplanten 100.000 Plätze würden „erste Einblicke in den deutschen Arbeitsmarkt“ ermöglichen, nur als weltfremd zu bezeichnen.

Offensichtlich werden wir in diesem Bereich der Arbeitsmarktpolitik von allen Seiten mit massiven Wissenslücken konfrontiert. Zwei Beispiele: Unter der Überschrift „Geflüchtete engagieren sich bereits“ findet man ein Interview mit Bernd Mesovic, stellvertretender Geschäftsführer von Pro Asyl. Darin wird er u.a. mit diesen Worten zitiert: »Es ist noch nicht klar, wo diese Beschäftigungen angeboten werden sollen. Für die Privatwirtschaft könnten sie eine Möglichkeit sein, den Mindestlohn zu unterlaufen. Doch eine solche „Billiglohnabteilung Flüchtlinge“ wollen wir nicht.« Das könnte man mit guten Gründen nicht wollen, aber es erübrigt sich dahingehend, dass Arbeitsgelegenheiten gerade nicht in der Privatwirtschaft durchgeführt werden dürfen. In einem anderen Artikel – Neuer Billiglohnsektor in Planung – wird die Linke-Politikerin Sevim Jagdelen dahingehend zitiert, »mit den geplanten 100.000 Ein-Euro-Jobs werde ein Billiglohnsektor geschaffen, durch den die Lohnspirale weiter nach unten gehe. Flüchtlinge würden in Konkurrenz zur einheimischen Bevölkerung gesetzt.« Nein, das werden sie nicht. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn man den Mindestlohn für Flüchtlinge aussetzen würde. Aber nicht durch AGHs. Noch schlimmer kommt so eine Einschätzung daher: In dem Artikel über den Entwurf eines Integrationsgesetzes unter der Überschrift Was halten Experten von den Reformen? wird auch Carola Burkert, immerhin die Leiterin der Arbeitsgruppe „Migration und Integration“ am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit so zitiert: »Den Vorschlag, niedrigschwellige Arbeitsgelegenheiten (sogenannte Ein-Euro-Jobs) aus Bundesmitteln zu finanzieren, sehe ich dagegen kritisch … solche Jobs (wurden) für Personen geschaffen, die keine Chancen haben, eine nicht-geförderte Stelle am sogenannten ersten Arbeitsmarkt zu erlangen. Das erhoffte Ziel, dass es diesen Personen dann gelingen würde, im „ersten Arbeitsmarkt“ Fuß zu fassen, wurde jedoch nicht erreicht. Deshalb wurden die Ein-Euro-Jobs als Maßnahme zur Arbeitsmarkintegration abgeschafft.« Nein, das wurden sie nicht und eine Arbeitsgruppenleiterin im Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit sollte das auch wissen.

Angesichts der eklatanten Wissenslücken in diesem Bereich überrascht es denn auch nicht, dass in der bisherigen Berichterstattung der eigentliche Skandal nicht erkannt und vorgetragen wurde: Die neuen Arbeitsgelegenheiten eigener Art, wie sie mit dem Integrationsgesetz geplant werden, machen überhaupt keinen Sinn. Da werden 100.000 Plätze geplant, die man eigentlich nicht oder nur mit einer sehr kleinen Zahl besetzen kann. Darauf wurde bereits in diesen beiden Blog-Beiträgen kritisch hingewiesen: Die Bundesarbeitsministerin fordert „Ein-Euro-Jobs“ für Flüchtlinge. Aber welche? Und warum eigentlich sie? Fragen, die man stellen sollte vom 13. Februar 2016 sowie Die Bundesarbeitsministerin macht es schon wieder: „Ein-Euro-Jobs“ für Flüchtlinge ankündigen, die noch nicht im Hartz IV-System sind. Was soll das? vom 23. März 2016.

Um zu verstehen, dass der Bund gerade dabei ist, „Nirwana-Arbeitsgelegenheiten“ zu schaffen, muss man sich leider mit den Zuständigkeiten befassen:

Für die Flüchtlinge am Anfang ist das SGB II, also das Hartz IV-System und mit ihm die Jobcenter, gar nicht relevant. Die Flüchtlinge schlagen erst dann im Hartz IV-System auf, wenn sie als Asylberechtigte anerkannt sind. Am Anfang sind bzw. wären sie theoretisch Asylbewerber – theoretisch deshalb, weil viele von ihnen Monate warten müssen, bis sie überhaupt einen Asylantrag stellen können beim BAMF, bis dahin sind sie noch nicht einmal Asylbewerber. Da gilt dann aber das Asylbewerberleistungsgesetz. Und für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge beispielsweise in den Erstaufnahmestellen und vor Ort in den Unterkünften sind die Bundesländer und Kommunen zuständig, wobei der Bund an der Finanzierung beteiligt ist, da er den Bundesländern dafür Gelder zur Verfügung stellt, die diese dann in ganz unterschiedlicher Form und Umfang an die Kommunen weiterleiten (sollen).

Nun gibt es im im § 5 Asylbewerberleistungsgesetz einen Paragrafen, der genau so überschrieben ist wie der § 16 d SGB II: Arbeitsgelegenheiten.

Eingedenk der Ausführungen, die hier schon zu den Anforderungen an Arbeitsgelegenheiten im SGB II gemacht wurden, achte man genau auf die Ausformulierung des § 5 AsylbLG:

»In Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 des Asylgesetzes und in vergleichbaren Einrichtungen sollen Arbeitsgelegenheiten insbesondere zur Aufrechterhaltung und Betreibung der Einrichtung zur Verfügung gestellt werden … Im übrigen sollen soweit wie möglich Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden, sofern die zu leistende Arbeit sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden würde.«

„Wenn Asylsuchende zu lange von jeglicher Arbeit ausgeschlossen werden und nicht in die Gesellschaft integriert werden, macht sie das seelisch kaputt“, sagte Professor Barbara John vom Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Das sind alles Argumente für einen Ausbau der Beschäftigungsangebote. Insofern kann man doch nur ja sagen zu 100.000 AGH-Stellen für die Flüchtlinge. Aber neben der Tatsache, dass es sich in der heute dominierenden und durch das Förderrecht auch determinierten Verfasstheit des Instruments um eines handelt, das für viele Flüchtlinge eher kontraproduktiv ist, muss man verstehen, dass die Art und Weise, wie Berlin das umsetzen will, kontraproduktiv für eine möglichst gelingende Integration ist und zudem schwerwiegende Zuständigkeitsfragen aufwirft bzw. diese einfach negiert.

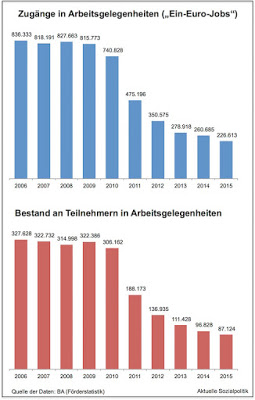

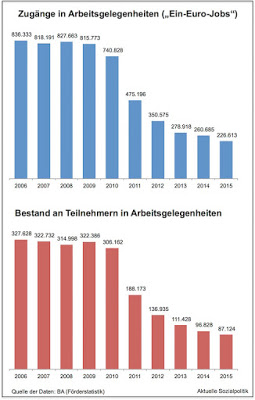

Wir haben derzeit zwei Formen von Arbeitsgelegenheiten – die nach § 5 AsylbLG und die nach § 16 d SGB II, also im Hartz IV-System. Die letzteren werden von den Jobcentern gemanagt. Bei den Kommunen gibt es hier und da AGHs für Flüchtlinge, in vielen gar keine, andere hingegen haben das Potenzial erkannt. In Frankfurt sind z.B. über 200 Beschäftigungsplätze von der Kommune geschaffen worden. Und seitens der Jobcenter ist die Zahl der AGHs in den vergangenen Jahren nach unten gefahren worden. Im Mai 2016 wurden deutschlandweit gerade einmal etwas mehr als 80.000 Beschäftigte in Arbeitsgelegenheiten gezählt. Vor diesem Hintergrund wären dann 100.000 zusätzliche AGH-Beschäftigte, wie jetzt vom Bund geplant, eine vergleichsweise sehr große Hausnummer. Gerade dann muss die Frage interessieren, für wen die geschaffen werden sollen und wer das umsetzt.

Und das eigentliche Problem ist eines dieser für Deutschland so typischen Schnittstellenprobleme: Wenn der Flüchtling als (noch nicht) anerkannter Asylbewerber oder im Vorstatus des noch nicht Asylantragsstellers unter den Fittichen der Kommunen ist, dann könnten die das heute schon vorhandene Instrumentarium des AsylbLG auch nutzen. Wenn sie das aber tun, dann können sie Maßnahmen machen, die teilweise weit über das hinausreichen, was die Jobcenter aufgrund der SGB II-Rechtslage machen können (beispielsweise kann man auf der Basis des bestehenden Rechts durchaus ie Beschäftigung mit Sprachschulungs- oder anderen Qualifizierungselementen kombinieren), was wiederum zu einem echten Problem wird, wenn der Betroffene während der Laufzeit der AGH (nach AsylbLG) in den Rechtskreis SGB II wechselt, denn die dürfen eigentlich nicht so weitgehend fördern wie derzeit im kommunalen Raum. Wenn sich die Jobcenter an die enge Gesetzesinterpretation halten würden, müssten viele Maßnahmen abgebrochen werden, weil sie nicht den Anforderungen entsprechen (können), die wir in dem kommunalen Rechtskreis haben.

Das grundlegende Problem der neuen, geplanten 100.000 „Bundes-AGH-Teilnehmer“ ist nun, dass die

a) für eine Klientel geplant werden, die es eigentlich nicht oder zumindest immer weniger geben wird und

b) dass mit der Durchführung nicht die Kommunen bzw. die Jobcenter (also die zuständigen Institutionen für die heute schon bestehenden AGHs) beauftragt werden sollen, sondern die Bundesagentur für Arbeit (BA) soll das machen.

Man will also ganz offensichtlich eine dritte Dimension der AGHs schaffen. Diese verwunderliche Regelung nennt man „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)“, die als ein Arbeitsmarktprogramm des Bundes von der BA abgewickelt werden sollen.

Man muss sich über die Konsequenzen klar vor Augen führen – würde das so umgesetzt, dann bekommen wir einen Wachstumsschub in den bürokratischen Strukturen. Warum?

Die Zuweisung (und auch die eventuelle Sanktionierung) der Flüchtlinge in die Maßnahmen soll über die kommunalen Sozialämter erfolgen, die das AsylbLG administrieren. Zur Umsetzung müssten bei der BA entsprechende behördliche Strukturen aufgebaut, Einkaufsprozesse geplant und umgesetzt, Kontrollsysteme installiert werden. Bei den kommunalen Sozialämtern müssten für die Kommunikation mit der BA, die Zuweisung und die Sanktionierung ebenfalls Strukturen geschaffen werden.

Und mit Blick auf die (potenziellen) Teilnehmer an diesen „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“: Es dürfen ausschließlich Asylantragsteller sein, aber unter Ausschluss derjenigen, die aus „sicheren Herkunftsstaaten“ kommen und derjenigen, die zur Ausreise aufgefordert sind. Das nun wiederum hat fast schon den Charakter eines Schildbürgerstreichs, denn diese Gruppe müsste nach allem, was angekündigt wurde und wird, immer kleiner werden, hat das BAMF doch die Devise ausgegeben, die Anträge immer schneller abzuarbeiten und zu bescheiden, so dass auch der Rechtskreiswechsel vom AsylbLG in das SGB II immer schneller erfolgen wird/müsste.

Man plant also Maßnahmen für eine Gruppe, die angeblich derzeit abgeschafft wird.

Aber es kommt noch heftiger: Ein-Euro-Jobs für Flüchtlinge sind nur 80-Cent-Jobs, so hat Thomas Öchsner seinen Artikel überschrieben über eine geplante Regelung, die aus dem bereits skizzierten Absurdistan ein bürokratisches Absurdistan hoch zwei machen würde:

»Derzeit bekommen die mehr als 80 000 Ein-Euro-Jobber in Deutschland meist 1,05 Euro pro Stunde. In Einzelfällen können es auch knapp zwei Euro sein. Gezahlt wird dabei eine „Mehraufwandsentschädigung“, das Geld gilt nicht als Arbeitslohn oder Taschengeld. Auch Asylbewerber mit so einer auf maximal sechs Monate befristeten Arbeitsgelegenheit bekamen bislang 1,05 Euro. Der von Nahles und Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) vorgelegte Entwurf für das Integrationsgesetz sieht nun aber vor, asylsuchenden Teilnehmern künftig nur noch 80 Cent zu zahlen. Ausnahme: Der Ein-Euro-Jobber kann „höhere notwendige Aufwendungen“ im Einzelnen nachweisen«, so Öchsner.

Aber warum eine Kürzung von 20 Prozent bei der Mehraufwandsentschädigung? Sowohl bei der Begründung wie aber auch bei den aus so einer Regelung resultierenden Konsequenzen für die vor Ort, die das umsetzen müssten, werden wir Zeuge, was eine außer Kontrolle geratene Ministerialbürokratie anrichten kann, wenn sich ihr kleinteiliges Denken Bahn bricht:

»Die Bundesregierung argumentiert dabei so: Die allermeisten Asylbewerber werden in ihren Aufnahmeeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünften eingesetzt. Sie reinigen dann zum Beispiel Gemeinschaftsräume oder helfen bei der Essensausgabe. Dabei würden ihnen in der Regel nur geringe Mehrausgaben entstehen, „da die erforderlichen Arbeitsmittel, zum Beispiel Arbeitskleidung oder -geräte, von den Trägern der Einrichtungen gestellt werden und Fahrtkosten oder Kosten für auswärtige Verpflegung nicht anfallen“, heißt es im Entwurf für das neue Gesetz. Deshalb sei es gerechtfertigt, den pauschal ausgezahlten Beitrag auf 80 Cent je Stunde zu senken. Arbeite der Asylbewerber aber außerhalb solcher Einrichtungen und habe tatsächlich höhere Aufwendungen, etwa für Fahrtkosten oder spezielle Arbeitskleidung, könne er sich einen höheren Betrag auf Antrag auszahlen lassen.«

Abgesehen von dem enormen Verwaltungsaufwand, der ausgelöst wird durch die Regelung, bei allen abweichenden Fällen den höheren Betrag „auf Antrag“ auszahlen zu lassen – die Bundesregierung schlägt hier eine lächerliche Kapriole, denn sie definiert einen Ausnahmefall und macht den an anderer Stelle aber zum Normalfall. Eben hat sich zur Begründung der Kürzung ja noch argumentiert, dass die allermeisten Asylbewerber in den Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften eingesetzt werden im Rahmen der AGH. Aber zum neuen Programm erfahren wir:

Laut »der Richtlinie zum 100.000-Job-Programm ist aber geplant, dass maximal 25 Prozent der neuen Arbeitsgelegenheiten in einer Aufnahmeeinrichtung oder Gemeinschaftsunterkunft anzubieten sind. Mindestens 75 Prozent sollen hingegen außerhalb solcher Unterkünfte ablaufen.«

Man widerspricht sich also selbst. Für diesen offensichtlich hanebüchenen Befund kann es nur zwei Erklärungsansätze geben: Entweder haben die Gesetzesentwurfsverfasser selbst den Überblick verloren und je nach Regelungsgegenstand potenzieren sie ihre kleinteiligen Regelungsversuche, so dass wir mit den Folgeschäden einer außer Kontrolle geratenen Ministerialbürokratie konfrontiert wären.

Oder aber jemand hat aus politischen Gründen die Ansage gemacht, man brauche vor dem Hintergrund des Aufstiegs der AfD und der Kritik an Flüchtlingsmaßnahmen eine Regelung, die beispielsweise bei dem, was die Betroffenen bekommen, erkennen lässt, dass Flüchtlinge dann in der Welt der Maßnahmen eine eigene, zweite Klasse an AGH-Beschäftigten sind.

Man muss sich den Wahnsinn einmal ausmalen: Wir bekommen dann drei Arten von Arbeitsgelegenheiten (AGH nach AsylbLG, AGH nach SGB II und neu die AGH nach Bundesprogramm), drei zuständige Institutionen (kommunale Sozialämter, Jobcenter und neu die Arbeitsagenturen).

Unterm Strich werden hier eklatante Vermögensschäden seitens der öffentlichen Hand durch den enormen und sinnlosen Bürokratieschub produziert.

Und was bei diesem ganzen Kuddelmuddel vergessen wird: Eigentlich liegt ein grundlegender Lösungsansatz auf der Hand, der aber noch nicht einmal diskutiert wird. Am Ende landen die meisten Flüchtlinge alle im Hartz IV-System, also im Rechtskreis des SGB II, außer sie können sich als anerkannte Asylbewerber auf dem Arbeitsmarkt alleine finanzieren, was einigen, sicher in den nächsten Jahren aber nicht vielen gelingen wird. Warum also nicht die Jobcenter von Anfang an für die arbeitsmarktliche Betreuung und Begleitung der Flüchtlinge zuständig machen? Das wäre konsequent und man vermeidet die zahlreichen Probleme, die sich allein aus dem Rechtskreiswechsel und der heute schon vorhandenen und nun auch noch auszubauenden Teil-Zuständigkeit der BA mit ihren Arbeitsagenturen ergeben.

Wenn man das verbinden würde mit einer radikalen Instrumentenreform im SGB II, die es den Jobcentern endlich ermöglichen würde, das sinnvolle Arsenal an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen flexibel und ohne die hypertrophierten förderrechtlichen Begrenzungen und den vielen hyperkomplexen Sonderprogrammen für extrem selektiv definierte „Zielgruppen“, die wir heute haben, umzusetzen, dann wäre eine deutliche Verbesserung erreichbar (vgl. zu der angesprochenen radikalen Instrumentenreform die Vorschläge in Stefan Sell: Hilfe zur Arbeit 2.0. Plädoyer für eine Wiederbelebung der §§ 18-20 BSHG (alt) in einem SGB II (neu). Remagener Beiträge zur Sozialpolitik 19-2016, Remagen).