»Unübersehbar aber ist der Trend hin zu einer Absenkung von Standards und Anforderungen, um das alles dominierende Problem des quantitativen Personalmangels irgendwie in den Griff zu bekommen. Das kann und wird sich aber rächen. Vergleichbare Entwicklungen sehen wir derzeit auch in den Pflegeberufen.« Diesen Passus findet man am Ende des Beitrags Auch der Bildungsbericht 2018 berichtet von Gewinnern und Verlierern. Und was die Kitas mit der Pflege gemeinsam haben, der hier am 24. Juni 2018 veröffentlicht wurde. Darin wurde in einem vergleichenden Blick auf Pflegekräfte und den pädagogischen Fachkräften in den Kindertageseinrichtungen darauf hingewiesen, dass es in beiden Bereichen eine Gleichzeitigkeit der strukturellen Probleme gibt: Ein bereits bestehender und täglich zunehmender quantitativer Personalmangel (der mit der quantitativen „Erfolgsgeschichte“ einer in den vergangenen Jahren stetig expandierenden Nachfrage sowohl nach Pflege wie auch Kindertagesbetreuung korreliert), zugleich aber auch ein qualitativer Mangel dergestalt, dass die Anforderungen an die Arbeit steigen, man also nicht nur mehr Fachkräfte benötigt, sondern diese auch (eigentlich) noch besser qualifiziert werden müssten, um den Herausforderungen der Arbeit mit denen ihnen anvertrauten sehr jungen und meistens sehr alten, mithin also überaus vulnerablen Menschen gerecht werden zu können.

Akademisierung

Wie viele junge Menschen sind 2015 wo im Ausbildungssystem gelandet? Neue Daten aus der Integrierten Ausbildungsberichterstattung

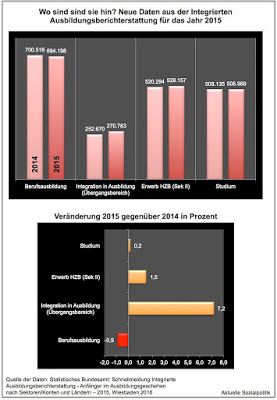

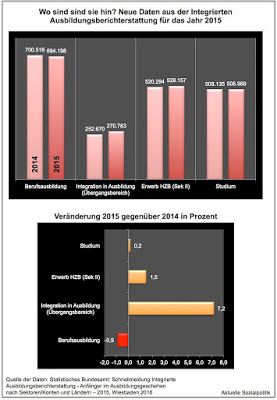

Im vergangenen Jahr haben rund 2,0 Millionen Personen ein Bildungsprogramm nach der Sekundarstufe I in den vier ausbildungsrelevanten Sektoren begonnen. Das Statistische Bundesamt hat vorläufige Daten aus der Integrierten Ausbildungsberichterstattung für das Jahr 2015 veröffentlicht, mit denen man etwas genauer sehen kann, wie viele junge Menschen wo untergekommen sind.

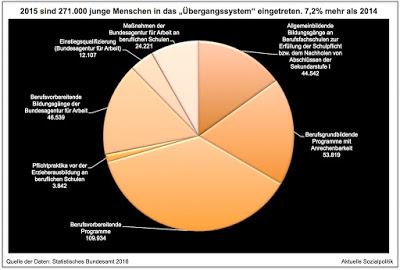

Ein besonders auffälliger Befund mit Blick auf das vergangene Jahr ist der Anstieg der Zahl der jungen Menschen, die in das „Übergangssystem“ eingetreten sind – über 7 Prozent mehr im Vergleich zu 2014. Insgesamt waren das 270.783 Personen. Dabei waren die Jahre bis 2014 von einem kontinuierlichen Rückgang geprägt: »2005 hatte es noch 417.600 Anfängerinnen und Anfänger im Übergangsbereich gegeben. Seither ist ihre Zahl bis 2014 kontinuierlich auf 252.700 gesunken. Insgesamt ergibt sich von 2005 bis 2015 ein Rückgang von 35,2 %. Demografische Veränderungen sowie die Annäherung von dualem Ausbildungsangebot und -nachfrage haben hierzu beigetragen«, berichten die Bundesstatistiker in ihrer Pressemitteilung zu den neuen Daten. Jetzt steigt die Zahl also wieder. Wie erklärt sich das? »Der Anstieg im Jahr 2015 ist im Wesentlichen auf Programme zum Erlernen der deutschen Sprache für jugendliche Flüchtlinge und Zugewanderte zurückzuführen.«

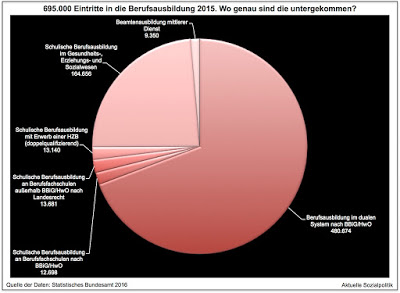

Im vergangenen Jahr haben 695.000 junge Menschen eine Berufsausbildung aufgenommen, darunter mit fast 481.000 die größte Gruppe mit einem Einstieg über eine duale Berufsausbildung, mit Abstand folgt dann das fachschulische Ausbildungssegment, vor allem also die Sozial- und Gesundheitsberufe.

Damit setzt sich eine Entwicklung fort, die wir seit einigen Jahren beobachten können: Die Zahl derjenigen, die ein Studium aufgenommen haben, ist mittlerweile mit 508.000 größer als die Anfängerzahlen im dualen Berufsausbildungssystem. Dieses Entwicklungsmuster spielt eine große Rolle in der Debatte über die Zukunft des Ausbildungssystems in Deutschland, beispielsweise in der Diskussion rund um die Frage, ob wir mit einem „Akademisierungswahn“ konfrontiert sind.

Interessant ist auch ein genauerer Blick auf das sogenannte „Übergangssystem“, das immer wieder Gegenstand kritischer Diskussionen ist (vgl. hierzu beispielsweise Sell, Stefan: Auswege aus dem Labyrinth des „Übergangssystems“. In: Henry-Huthmacher, C. und Hoffmann, E. (Hrsg.): Aufstieg durch (Aus)Bildung – Der schwierige Weg zum Azubi, St. Augustin/Berlin, S. 287-313). Schaut man sich die unterschiedlichen Teilbereiche des „Übergangssystems“ genauer an, dann erkennt man, dass wir es hier mit einem sehr heterogenen Feld zu tun haben. Das geht von berufsvorbereitenden Maßnahmen bis hin zum Nachholen eines Schulabschlusses bzw. dem Erwerb eines höhenwertigen Schulabschlusses. Und damit verbietet sich auch eine allgemeine Kategorisierung dessen, was in diesem Bereich passiert (bzw. nicht passiert, wenn man an Typisierungen denkt wie „Niemandsland“ oder „Wartehallen-Maßnahmen“, die für einige der Maßnahmen zutreffend sind, aber für viele andere sicher nicht).

Offensichtlich ist aber der bislang vor allem demographisch bedingte Rückgang der sehr hohen Zugangszahlen in Maßnahmen des Übergangssystems gestoppt, vor allem durch die „neue“ Zielgruppen der jungen Zugewanderten in unserem Land. Allerdings sollte das eigentlich ein Grund mehr sein, die kritische Debatte über die (Un)Sinnhaftigkeit bestimmter Ausgestaltungen in diesem Bereich zwischen Schule und „normaler“ Ausbildung noch deutlicher zu führen und Konsequenzen zu ziehen.

Akademiker sind keine Schweine. Aber sind sie gefangen im Schweinezyklus? Und dann noch Ingenieure und Naturwissenschaftler, die Aushängeschilder eines (angeblichen) Fachkräftemangels?

Wenigstens einige Gewissheiten muss es doch geben. Beispielsweise einen Fachkräftemangel bei den Ingenieuren, die so wichtig sind für die deutsche Volkswirtschaft. Jedenfalls behaupten das viele Unternehmen und vor allem die Wirtschaftsfunktionäre. Und das darf dann nicht fehlen in den Sonntagsreden der Politiker, garniert mit der Aufforderung an junge Menschen, doch bitte ein Studium in den MINT-Fächern (Mathematik, Ingenieurs- und Naturwissenschaften sowie Technik) aufzunehmen – die Aussichten seien himmlisch. Und begleitend legt man zahlreiche Förder- und sonstige Programme auf, Hauptsache, es geht irgendwie um MINT, denn man muss ihn ja bekämpfen, den Fachkräftemangel. Nun gab es schon immer kritische Zeitgenossen, deren differenzierte Vertreter zwar nicht grundsätzlich die Problematik eines möglichen Fachkräftemangels bestreiten, aber darauf hinweisen, dass man da schon genauer hinschauen muss und gerade bei den prominenten Vertretern des angeblichen Mangels – also eben den Ingenieuren – die Lage sehr unterschiedlich ist, was auch damit zusammenhängen kann, dass Arbeitgeber bereits von einem Fachkräftemangel sprechen, wenn auf eine offene Stelle nur noch einige wenige Bewerbungen eingehen, statt wie früher waschkörbeweise. Aus ihrer betriebswirtschaftlichen Sicht ist das verständlich, aber die Bewerber werden das sicherlich anders bewerten.

Und wenn wir schon bei Gewissheiten sind – angehende Ökonomen sollten im ersten Semester bei der Behandlung der Preisbildungsprozesse auf Märkten einen wichtigen Begriff lernen: Schweinezyklus. Aber was hat der Schweinezyklus mit den Akademikern, in diesem Fall vor allem den aus den so im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehenden MINT-Akademikern zu tun?

Was ist noch normal und was ist schon krank, was ist nicht zu vermeiden und wo muss man was tun? Die gesundheitliche Lage der Studierenden und der höchst ambivalente Lockruf des Geldes. Zugleich eine Frage nach dem (Un)Sinn des Scheiterns

2,7 Millionen Studierende im Wintersemester 2014/2015 – noch nie waren so viele Studierende an den deutschen Hochschulen eingeschrieben, meldete bereits im November des vergangenen Jahres das Statistische Bundesamt. Und für viele Bildungspolitiker markiert das Jahr 2013 eine historische Zäsur in unserem Bildungssystem, denn in diesem Jahr haben erstmals mehr zumeist junge Menschen ein Hochschulstudium aufgenommen als eine duale Berufsausbildung angefangen. Der eine oder die andere wird sich an dieser Stelle zu Recht erinnert fühlen an die seit einigen Jahren laufende Debatte über einen (angeblichen) „Akademisierungswahn“ in unserer Gesellschaft und dem schrittweisen Absinken des doch ebenfalls angeblich weltweit so einmaligen deutschen Berufsausbildungssystems in eine Risikozone mit wenig Sauerstoff für die Akteure und einem möglicherweise anstehenden Tod auf Raten. Darum aber soll es an dieser Stelle gar nicht gehen. Auch nicht um die Tatsache, dass die steigenden Studierendenzahlen auf ein System treffen, das nicht nur höchst komplex angelegt und seit Jahren an den Auswirkungen eines „Systemwechsels“ (gemeint ist hier die Umstellung auf die Bachelor-/Master-Studiengänge im Gefolge der deutschen Umsetzung der „Bologna-Reformen“) laboriert, verbunden mit der Tatsache, dass es sich bei den Hochschulen um die pädagogischen Einrichtungen handelt, die zum einen die schlechtesten Relationen zwischen Lehrpersonal und Lernenden aufweisen, zum anderen treffen die Studierenden hier auf die ansonsten im Bildungssystem recht einmalige Konstellation, dass der Großteil der Lehrenden per Akklamation zu „Pädagogen“ erklärt worden ist, die sie aber gar nicht sind und bei denen man dann hoffen kann und muss, dass sie sich pädagogisch „richtig“ verhalten, wobei das „Richtige“ in der Pädagogik bekanntlich eine eigene Dimension darstellt.

In diesem Kontext muss man dann folgende Meldungen zur Kenntnis nehmen: »Der Trend steigender Fehlzeiten setzt sich fort. 2014 waren Erwerbspersonen durchschnittlich 14,8 Tage krankgeschrieben. Das entspricht einem Krankenstand von 4,06 Prozent, der damit um 1,0 Prozent höher liegt als im Jahr zuvor. Dabei sind insbesondere Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen erneut gestiegen. Besonders besorgniserregend sind die gesundheitlichen Belastungen unter Studierenden. Bei dieser Gruppe zeigen die Auswertungen eine deutliche Zunahme an Verordnungen von Psychopharmaka«, berichtet die Techniker Krankenkasse (TKK) unter der Überschrift Mehr als jeder 5. Studierende bekommt eine psychische Diagnose. Die gesundheitliche Lage der Studierenden ist der Themenschwerpunkt des neuen Gesundheitsreport der TKK (Gesundheitsreport 2015. Gesundheit von Studierenden).

Die beunruhigend daherkommende Botschaft wurde sogleich aufgegriffen von den Medien: Mit Alkohol gegen Prüfungsstress, so hat die FAZ ihren Artikel überschrieben, die Ärzte Zeitung behauptet gar Viele Studenten sind depressiv, womit man schon sehr weit geht, denn das kommt wie eine Tatsache daher, wobei man anmerken sollte, dass eine Diagnose gerade in diesem Bereich durchaus erst einmal eine Vermutung oder vielleicht sogar nicht zutreffend sein kann.

Zuerst einmal einige Erkenntnisse aus dem Gesundheitsreport 2015 der TKK. Zur Datenbasis sei angemerkt: Die TKK hatte für die Erhebung Arzneimittel- und Diagnosedaten von rund 190.000 Studierenden ausgewertet und diese mit den Daten von gleichaltrigen Berufstätigen verglichen. Ergänzend dazu war auch ein repräsentativer Querschnitt von 1000 Studentinnen und Studenten zu ihrem Lebensstil befragt worden.

Bei 21,4 Prozent der Studierenden in Deutschland wurde 2013 eine psychische Erkrankung diagnostiziert. Die Betroffenen litten am häufigsten unter einer Depression. Der Anteil der Studierenden mit einer psychischen Diagnose ist somit seit 2009 um 4,3 Prozent gestiegen. 4,3 Prozent der Studenten haben 2013 eine Psychotherapie begonnen, rund sechs Prozent ließen sich stationär behandeln. Knapp vier Prozent der Studierenden erhielten Antidepressiva. Mit rund 257 Tagesdosen im Jahr wurden sie somit über zwei Drittel des Jahres mit Medikamenten versorgt.

Hinzu kommt ein „Geschlechter-Bias“, denn betroffen sind vor allem die Studentinnen. Bei rund 30 Prozent von ihnen wurde 2013 eine psychische Störung diagnostiziert, doppelt so häufig wie bei ihren männlichen Kollegen (15 Prozent).

Susanne Werner berichtet in ihrem Artikel Viele Studierenden sind depressiv auch über eine Interpretation der Befunde, die scheinbar fassungsfähig daherkommt zu den Erwartungen, die viele mit solchen Daten verbinden werden:

»Der Grund für die zunehmenden Diagnosen psychischer Störungen ist offenbar im „Stresslevel auf dem Campus“ zu finden. Rund die Hälfte der Studierenden gaben in der Befragung an, regelmäßig unter Stress zu stehen, etwa ein Viertel fühlte sich sogar „unter Dauerdruck“.

Zu den zentralen Belastungsfaktoren zählten die Befragten Prüfungsstress, Doppelbelastung durch Studium und Jobben, finanzielle Sorgen, die Angst vor schlechten Noten sowie das Bangen, später keinen Job zu finden.«

Das wird sicher auch die erste Vermutung vieler Leser gewesen sein und mithin deshalb „passungsfähig“, weil es sich einordnen lässt in einen allgemeinen Diskurs über die „krankmachenden“ Strukturen unserer Leistungsgesellschaft und dem „zunehmenden“ Druck, dem die Beschäftigten ausgesetzt seien. Insofern rundet das ein Bild ab, in dem beispielsweise auch auf die (angeblich) stark steigende Zahl an Jugendlichen und selbst Kindergartenkindern mit psychischen Problemen hingewiesen wird.

Ein genauerer Blick lohnt wie so oft. Wenn von „Studenten“ die Rede ist, denken die meisten ob bewusst oder unbewusst sicher sofort und nur an junge Menschen, die nach der Schule eine Studium beginnen. Vor diesem Hintergrund ist der folgende altersdifferenzierte Befund aus dem Gesundheitsreport 2015 der TKK interessant, auf den Weber hinweist:

»Im Vergleich zeigt sich, dass die psychischen Erkrankungen stark ab dem 27. Lebensjahr ansteigen. Die Raten der psychischen Diagnosen der Studierenden übersteigen dann deutlich entsprechende Erkrankungen bei jungen Erwerbstätigen.

„Ab 32 Jahren bekommen Studierende beider Geschlechter etwa doppelt so viele Antidepressiva verschrieben wie Erwerbspersonen im gleichen Alter“, sagte Dr. Thomas Grobe vom AQUA-Institut, das die Zahlen für die TK ausgewertet hatte.«

Insofern trifft die herausgestellte und von vielen Medien rezipierte überdurchschnittliche Betroffenheit eben erst einmal nicht den „Normalfall“ der Studierenden, also diejenigen, die Anfang 20 sind. Ein differenzierter Blick ist vor allem deshalb bedeutsam, weil man ansonsten die falschen Schlussfolgerungen zieht. Offensichtlich ist es so, dass ab 30 die Bewältigung des mit einem Studium verbundenen Drucks deutlich schwerer fällt als in den jüngeren Jahrgängen. Dann spielten entscheidende Prüfungen, Fragen der Studienfinanzierung und womöglich auch Kinder eine treibende Rolle als Stressfaktoren. Das würde aber in der Konsequenz bedeuten, dass eine Hilfestellung für diese kleine Gruppe an Studierenden eher ansetzen müsste an Rahmenbedingungen wie der finanziellen Unterstützung oder des Angebots an einer entlastenden und zugleich die Ausbildung ermöglichenden Betreuungsinfrastruktur.

Aber grundsätzlich sollte man sich vor einer durchaus naheliegenden Schlussfolgerung hüten, die scheinbar so gut passt in eine Fundamentalkritik an den (tatsächlich oder angeblich) pathologischen Strukturen unserer Leistungsgesellschaft. Also die doch offensichtliche Überforderung eines Teils der Studierenden dadurch zu verringern, dass man den Druck auf sie reduziert, die Anforderungen absenkt, sie dann doch noch ans Ziel kommen lässt, in dem man schlichtweg beide Augen zudrückt. Man muss sehen, dass es sich bei einem Studium eben auch um einen offiziellen Ausbildungsweg handelt, der mit einem staatlich lizenzierten Abschluss endet, der Zugang eröffnet zu bestimmten Tätigkeiten und Positionen (und damit auch Vergütungen), die andere nicht bekommen (können).

Man kann das kritisieren, aber Fakt ist: Ein Hochschulstudium bildet in der Gesamtschau auf die bestehenden Ausbildungsstrukturen (immer noch) das „obere“ Ende der Bildungshierarchie ab und insofern muss es notwendigerweise selektiv sein und auch einen Teil der Teilnehmer am Ende aussondern. Unabhängig von der Einstellung gegenüber Prüfungen – die als Selektionsfallbeil wirken können – und damit letztendlich dem exkulpierenden Gesicht des Bildungssystems – so lange wir uns in diesem System bewegen, kann es keinen Sinn machen, den Erfolg gerade des Systems am oberen Ende der Bildungshierarchie daran zu messen, dass alle, die reingehen, auch erfolgreich, also mit Abschluss, wieder rauskommen und das dann auch noch unbeschadet.

Aber vielleicht erledigt „das System“ diese Aufgabe selbst. Und wieder einmal spielt Geld und seine Anreizwirkung hierbei eine Rolle. Als Beispiel dafür sei auf den Artikel 4000 Euro für jeden Absolventen hingewiesen. Man sollte über die (möglicherweise und wie so oft sicher nicht geplanten, sich aber einstellenden) Nebenwirkungen einer als „gut“ daherkommenden Idee einmal genauer nachdenken. Ausgangspunkt ist das diagnostizierte Problem der Studienabbrüche. Denn wenn ein Teil der Studierenden unterwegs verloren geht und nicht zum Abschluss gelangt, dann ist das eine Ressourcenverschwendung, die eingesetzten Mittel haben ja nicht zu dem anvisierten Ergebnis geführt.

Nun wird der eine oder die andere einwerfen an dieser Stelle: Es gibt doch viele und höchst unterschiedlich zu gewichene Gründe für einen Studienabbruch. Die Information, dass beispielsweise 25 Prozent und mehr der Studierenden „abbrechen“, vernebelt eigentlich mehr als es uns weiterhilft. Denn darunter fallen beispielsweise Studierende, die – Gott sein Dank für sich selbst und für die Gesellschaft – am Anfang des aufgenommenen Studiums merken, dass das nichts für sie ist. Und wenn die das Studium abbrechen, heißt das noch lange nicht, dass sie deswegen auf eine akademische Ausbildung verzichten, wenn sie schlichtweg das Studienfach und/oder den Hochschulort wechseln und einen neuen Versuch starten. Zu den Studienabbrechern zählen auf der einen Seite die, die an den problematischen Rahmenbedingungen scheitern (beispielsweise Probleme bei der Vereinbarkeit von Studium und Familie), die es ansonsten vielleicht gut geschafft hätten. Aber eben auch diejenigen, die schlichtweg nicht in der Lage sind, den Anforderungen eines Studiums gerecht zu werden – und wenn die abbrechen, dann ist das zwar ein Scheitern, heißt aber noch lange nicht, dass das per se schlecht ist, denn möglicherweise erweisen sie sich in anderen Ausbildungsstrukturen als überaus erfolgreich (man schaue nur auf die durchaus positiven Erfahrungen, die gemacht worden sind mit Studienabbrechern, denen man eine „klassische“, also duale Berufsausbildung vermittelt hat). Aber um es ganz deutlich und ohne politisch korrekte semantische Verkleisterungen zu sagen: Das Scheitern muss zu einem Hochschulstudium dazu gehören, man muss auch auflaufen und das bescheinigt bekommen können, dass man den Anforderungen nicht gewachsenen ist.

Diese sicherlich kontrovers diskutierbaren Hinweise zeigen eines auf alle Fälle: Wir haben es hier mit einer hochkomplexen Gemengelage zu tun, die man tunlichst nicht über einen Kamm scheren sollte. Aber der Reiz für Bildungspolitiker scheint groß zu sein, genau das zu tun:

»Mehr als jeder vierte Student schmeißt sein Studium hin, Nordrhein-Westfalen will das jetzt ändern: Das Land zahlt seinen Hochschulen künftig einen Erfolgsbonus für jeden Absolventen – 4.000 Euro pro Abschluss.« Die Hochschulen sollen also angereizt werden, mehr dafür zu tun, einem Teil der Studierenden die Scheiternserfahrung zu ersparen. Auch hierfür sind die angesprochenen „rohen“ Zahlen zu den Studienabbrechern Ausgangspunkt dafür, „etwas“ tun zu müssen:»Nach Berechnungen des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) schließt bundesweit etwa ein Drittel der Studenten an Universitäten und knapp ein Viertel an Fachhochschulen das Studium nicht ab. Vor allem Fächer wie Mathematik, Physik, Chemie und Ingenieurwissenschaften sind betroffen«, kann man auch dem Artikel 4000 Euro für jeden Absolventen entnehmen.

Allein schon der differenzierende Hinweis auf die besonders betroffenen Fächer eröffnet zugleich, wenn man denn will, eine realistische, also nicht einfache Sicht auf das Phänomen Studienabbruch, denn die Anforderungen, beispielsweise hinsichtlich der erforderlichen Mathematik, sind in diesen Studiengängen sehr hoch. Nun kann man zugespitzt formuliert zwei Schlussfolgerungen ziehen: Zum einen wäre die Frage der Studienbedingungen bis hin zur (Nicht-)Pädagogik des Lehrpersonals ein Ansatzpunkt. Vielleicht also gelingt es über bessere Bedingungen, mehr Studierenden die Untiefen der Mathematik verstehbar zu machen und sie dann auch noch zu einem Abschluss zu führen. Das wäre der unbedingte Auftrag, die eigene Institution zu überprüfen und auch Konsequenzen zu ziehen, wenn die Ausbildungsqualität zu niedrig ist. Aber auf der anderen Seite könnte man auch durchaus zeitgeistig sagen, wir senken die Anforderungen, die zu immer auch beschämenden Scheiternserfahrungen führen können, einfach ab, weil nun mal bei vielen jungen Menschen die Kenntnisse in der Mathematik schlecht sind. Aber wir alle als Nutzer einer Brücke, eines Freizeitparks oder was auch immer werden unbedingt erwarten dürfen und müssen, dass die Ingenieure rechnen können, ob das nun angenehm ist oder nicht.

Zurück zu dem Vorstoß aus Nordrhein-Westfalen: »Nach Angaben des Ministeriums ist NRW das erste Bundesland, das ein stark auf den Studienerfolg ausgerichtetes Prämienmodell einführt. Die rot-grüne Landesregierung in Düsseldorf hatte bereits in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, die Abbrecherquote senken zu wollen. Anfang vergangenen Jahres hatte Wissenschaftsministerin Schulze mit den Fachhochschulen verabredet, dass dort künftig 20 Prozent weniger Studenten abbrechen sollen.«

Man könnte jetzt etwas pikiert einwenden, dass sich das irgendwie anhört wie die Planvorgaben des ZK für Bildungsabschlussoutput der Hochschul-Kombinate. Aber ernsthafter: Was kann es bedeuten, wenn man lesen muss, die Wissenschaftsministerin habe mit den Fachhochschulen verabredet, »dass dort künftig 20 Prozent weniger Studenten abbrechen sollen«? Die optimistische Variante geht so: Alle strengen sich jetzt in den NRW-FHs ganz doll an, um die potenziellen Studienabbrecher zu identifizieren und vor dem fatalen Schritt eines Studienabbruchs zu bewahren. Die einen bekommen einen Krippenplatz für die Kinder, die anderen so lange Mathe-Nachhilfe, bis sie aufgeben. Es gibt allerdings auch eine zweite Variante, die leider weitaus realistischer erscheint für jeden, der in diesem System gearbeitet hat oder gar arbeitet: Die Anforderungen werden Schritt für Schritt abgesenkt. Wenn man Durchfallquoten hatte von 30 oder 40 Prozent, dann kann man eine Reduzierung der damit verbundenen Abbrecherquoten um 20 Prozent schnell und wirksam erreichen, in dem man die Durchfallquoten abgesenkt. Wenn das nicht von den Studierenden selbst geleistet werden kann, dann muss man eben nachhelfen. Und wenn der Fachbereich, in dem die Studierenden eingeschrieben sind, ein unmittelbares und erhebliches finanzielles Interesse hat bzw. gemacht bekommt, wie durch die neue Prämie in NRW, dann muss man doch keine ökonomische Studie in Auftrag geben, um sich vorzustellen, in welche Richtung sich die Systeme begeben werden.

Die Mittel für diese neue Prämie holt sich NRW aus dem „Hochschulpakt“, ein milliardenschweres Bund-Länder-Programm, mit dem zusätzliche Studienplätze finanziert werden. Die Hochschulen im bevölkerungsreichsten Bundesland erhalten künftig 18.000 Euro für jeden zusätzlichen Studienanfänger, zudem die Erfolgsprämie für Absolventen. Die Anreizwirkung wird eintreten, das kann man prognostizieren.

Aber man kann und muss zugleich ein Riesen-Fragezeichen hinsichtlich der Sinnhaftigkeit solcher letztendlich nur vulgärökonomisch fundierter Anreizmodelle setzen. Und man sollte eines nie vergessen: Man kann Anforderungen und Hürden immer recht einfach absenken – sollte sich das aber als Irrweg erweisen, dann wird es kaum möglich sein, wieder zurück zu gehen auf Start. Das ist wie eine Rutschbahn nach unten. Das kann sich zu einem echten Problem auswachsen für das Bildungssystem an sich, aber auch für die Abnehmer, also beispielsweise die Arbeitgeber und die Anforderungen auf vielen Arbeitsplätzen. Darüber hinaus werden aber auch den jungen Menschen möglicherweise fatale Hinweise gegeben, dass man sich nicht zusätzlich anstrengen muss, dass man auch so irgendwie durchkommen wird, dass immer das System oder andere verantwortlich sind, immer weniger bis gar nicht aber man selbst.

Berufsausbildungssystem: Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist weiter auf dem Sinkflug, ein „Übergangssystem“, das nicht einfach verschwinden wird und immer mehr, die studieren (wollen) und oft in „Mickey Mouse“-Fächern landen

Heute muss ein guter Tag gewesen sein für die Berufsausbildung in Deutschland – zumindest, wenn man als Beurteilungskriterium für eine solche Aussage die Betitelungen der Pressemitteilungen heranzieht: Gemeinsam die duale Ausbildung stärken, so erfahren wir es vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und dass das nicht irgendwer will, sondern echte Schwergewichte, können wir dem nächsten Satz entnehmen: »Bund, Wirtschaft, Gewerkschaften und Länder schmieden neue Allianz für Aus- und Weiterbildung.« Die Zielsetzung kommt sympathisch rüber: »Die Partner der Allianz wollen gemeinsam die duale Berufsausbildung in Deutschland stärken und für die Gleichwertigkeit der betrieblichen und akademischen Ausbildung werben. Jedem ausbildungsinteressierten Menschen soll ein Pfad aufgezeigt werden, der ihn frühestmöglich zu einem Berufsabschluss führen kann. Die betriebliche Ausbildung hat dabei klaren Vorrang.«

Man hat sich einige Ziele gesetzt: »Die neue Allianz für Aus- und Weiterbildung löst den zum Ende des Jahres 2014 auslaufenden Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs ab. Im Rahmen der Allianz will die Wirtschaft im kommenden Jahr 20.000 zusätzliche Ausbildungsplätze gegenüber den 2014 bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Stellen sowie jährlich 500.000 Praktikumsplätze zur Berufsorientierung zur Verfügung stellen. Sie hat zugesagt, jedem vermittlungsbereiten Jugendlichen, der bis zum Beginn des Ausbildungsjahres im Herbst noch keinen Platz gefunden hat, drei Angebote für eine Ausbildung zu machen. Die Partner der Allianz wollen jetzt den Einstieg in die assistierte Ausbildung auf den Weg bringen; als ersten Schritt streben sie für das Ausbildungsjahr 2015/2016 bis zu 10.000 Plätze für die assistierte Ausbildung an; das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird die gesetzlichen Grundlagen dafür auf den Weg bringen.« Den Text der neuen Allianz-Vereinbarung findet man hier. Es bewegt sich was – vor allem aber und das leider bei den tatsächlichen Zahlen. Die Abbildung verdeutlicht, was man den ebenfalls heute veröffentlichten Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung zur Entwicklung auf dem so genannten „Ausbildungsmarkt“ entnehmen kann und muss: Die Zahl der neuen Ausbildungsverträge geht leider weiter den Bach runter.

Stephanie Matthes, Joachim Gerd Ulrich, Simone Flemming und Ralf-Olaf Granath vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) haben ihre Veröffentlichung über die Entwicklung des Ausbildungsmarktes im Jahr 2014 so überschrieben: Duales System vor großen Herausforderungen. Und damit sind sie noch im Dunstkreis des politischen Korrekten, deuten aber an, was man auch anders formulieren könnte, wenn man darf: Wir stehen vor einer fundamentalen Erschütterung, wenn nicht Infragestellung einer seit Jahrzehnten vorhandenen Aufgabenteilung im großen System der Berufsausbildung mit unterschiedlichen Zugangswegen und Ausbildungsformaten. Im vergangenen Jahr, also 2013, haben erstmals mehr junge Menschen ein Hochschulstudium begonnen als eine duale Berufsausbildung. Man muss das auch vor dem Hintergrund solcher Meldungen sehen: 64 Prozent der Schüler in NRW erreichen Hochschulreife. Im Bundesdurchschnitt waren es zwar weniger, aber immerhin noch erhebliche 54,9%. Und die duale Berufsausbildung – um die uns in der Welt viele beneiden – und die sicherlich bei allen Schwierigkeiten und Defiziten innerhalb dieses vielgestaltigen Systems als eine der zentralen (bisherigen) Erfolgsfaktoren für die deutsche Volkswirtschaft zu identifizieren ist, gerät immer stärker unter (einen doppelten) Druck. Zum einen „von oben“, weil immer mehr junge Menschen an die Hochschulen strömen, von denen früher viele eher eine duale oder fachschulische Ausbildung gemacht hätten. An den Hochschulen landen viele Studierende dann in einerseits völlig überfüllten Ausbildungsstätten mit den schlechtesten Personalschlüsseln überhaupt, zum anderen in einer „Hochschulwelt“, die sich stark verändert hat gegenüber dem, was viele früher als Hochschule erlebt haben. Dazu der Berufsbildungsexperte Felix Rauner von der Universität Bremen: »Wir zählen mittlerweile in Deutschland mehr als 2.000 Fächer in den Bachelor- und Masterstudiengängen. Dieses Angebot gleicht einem undurchschaubaren Dschungel von Spezialfächern, für die sich der Begriff der „Mickey Mouse“-Fächer eingebürgert hat« (vgl. „Wir brauchen eine Architektur paralleler Bildungswege“).

Aber auch „von unten“ kommt das (duale) Berufsausbildungssystem unter Druck. Man könnte ja angesichts des Wegbrechens potenzieller Auszubildender am oberen Rand auf den ersten Blick plausibel argumentieren, dass die Betriebe sich dann eben nach unten weiter öffnen müssen, also hin zu den „leistungsschwächeren“ Jugendlichen, denen bislang der Einstieg in die Berufsausbildung nicht oder nur mit einer erheblichen Zeitverzögerung gelungen ist. Aber das ist einfacher gesagt als getan. Zum einen gibt es nicht wegzudiskutierende, teilweise erhebliche Verhaltens- und Motivationsprobleme bei manchen Jugendlichen. Zum anderen: Hinsichtlich der in Deutschland so wichtigen dualen und fachschulischen Berufsausbildung muss für die zurückliegenden Jahre ein die Integrationsprobleme der leistungsschwächeren Jugendlichen verstärkendes Moment gesehen werden: Die Anforderungen sind nicht nur in vielen Tätigkeitsfeldern gestiegen, sondern auch in den Berufsausbildungen. Gleichsam ein „klassisches“, weil unmittelbar anschauliches Beispiel wäre der Vergleich der Ausbildungsanforderungen beim Kfz-Mechaniker vor 15 oder 20 Jahren und den Inhalten, die heute in der Mechatroniker-Ausbildung zu bewältigen sind. Insgesamt kann und muss man auch für viele Ausbildungsberufe von einem (vor allem kognitiven) „Upgrading“ sprechen, das natürlich im Ergebnis dazu führt, dass es zu einer Zugangsverengung bei diesen Berufen kommen muss. Das führt zu einer kognitiven Anforderungserhöhung in vielen Berufsausbildungen (einschließlich des berufsschulischen Teils der Ausbildung) in Verbindung mit „kognitiven Blockaden“ bei einem Teil der Schüler und Schülerinnen.

Das alles passiert in einem Kontext, der durch eine der tiefgreifendsten Veränderungen des Berufsausbildungssystems gekennzeichnet ist:

Die vergangenen Jahren waren vor allem durch die alljährlich sich wiederholenden Bemühungen um die Gewinnung zusätzlicher Ausbildungsplätze im dualen System geprägt. Immer wieder war davon die Rede, dass es nicht genügend Ausbildungsstellen geben würde, um alle Schulabgänger mit einer beruflichen Erstausbildung zu versorgen. Zu viele Jugendliche und zu wenige Ausbildungsplätze – das war die in der Vergangenheit dominierende Kurzformel. Von besonderer Relevanz für die öffentliche Wahrnehmung war die sich in diesem Zusammenhang immer stärker als besonderes Problem darstellende besondere Betroffenheit der Hauptschüler, die als die große „Verlierergruppe“ kommuniziert wurde – die Verfestigung dieser Sichtweise auf Hauptschüler hat sicher stark zum Akzeptanzverfall der Schulform Hauptschule mit beigetragen, auch wenn sich die Realität der Hauptschullandschaft in den einzelnen Bundesländern weitaus differenzierter dargestellt hat und immer noch darstellt.

Schaut man heute in die Berichterstattung über das Thema, dann muss man den Eindruck bekommen, die Situation in Deutschland ist eine komplett andere als noch vor wenigen Jahren. Als neue Kurzformel scheint sich spiegelbildlich zur bisherigen Perspektive zu etablieren: Zu wenige Jugendliche und zu viele Ausbildungsplätze. Die Medienberichte fokussieren einerseits auf in Einzelfällen schon grotesk daherkommende Versuche, überhaupt noch halbwegs akzeptable Interessenten für einen Ausbildungsplatz zu gewinnen, wobei dann die jungen Leute schon mal ein iPad oder einen Wochenendtrip nach London als Prämie kassieren können. Zum anderen aber wird immer wieder über das zweite Problem neben dem rein quantitativen Problem berichtet – die tatsächlich oder angeblich fehlende „Ausbildungsreife“ der potenziellen Auszubildende, wobei hier nur darauf hingewiesen werden kann, dass der Begriff der „Ausbildungsreife“ in maßgeblichen Teilen der Berufsbildungsforschung zu Recht als nicht sinnvoll erachtet wird. Aber er wabert immer wieder und sehr oft durch die öffentlichen Debatten – allerdings, wenn man ihn denn schon verwendet, in einem krassen Missverhältnis zu der tatsächlichen Ausformung von „mangelnder Ausbildungsreife“, denn ein solche wird unisono immer nur bei den Jugendlichen beklagt, es gibt sie aber auch spiegelbildlich bei so manchem Betrieb bzw. Arbeitgeber.

Was das zur Folge hat? Eine Konsequenz ist die, dass trotz der aus demografischen Gründen rückläufigen Zahl an (potenziellen) Auszubildenden die Parallelwelt des Übergangs von der Schule in den Beruf nicht einfach „verschwindet“, weil weiterhin zahlreiche junge Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen keinen schnellen und guten Einstieg in das Berufsleben finden (können). Dabei wäre das eigentlich zu erwarten, denn die Effekte des demografischen Wandels (in Verbindung mit der bereits erwähnten erheblichen Verschiebung zugunsten des hochschulischen Ausbildungssystems) würden erst einmal dafür sprechen, dass sich das „Übergangssystem“ von alleine erledigt. Um welche Größenordnung es allein beim demografischen Wandel geht, verdeutlicht dieses Zitat des BIBB anlässlich der Veröffentlichung der Entwicklung und der Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge:

»Wesentliche Ursache für die nochmals gesunkene Zahl der Ausbildungsverträge ist der starke Rückgang der Zahl der nichtstudienberechtigten Abgänger und Absolventen aus allgemeinbildenden Schulen, die drei Viertel aller Auszubildenden stellen. Ihre Zahl sank nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von 714.800 im Jahr 2004 auf 551.300 im Jahr 2014 … in den kommenden zehn Jahren wird die Zahl der Schulabgänger mit maximal mittlerem Schulabschluss um weitere 101.700 auf dann nur noch 449.600 zurückgehen.«

Und offensichtlich scheint das doch auch im Sinne eines Rückgangs der Eintritte in das so genannte „Übergangssystem“ zu wirken, denn die Abbildung verdeutlich, dass es zu einer erheblichen Bewegung gekommen ist. Im Jahr 2005 waren es noch deutlich mehr als 400.000 junge Menschen, die in den Übergangsbereich eingetreten sind, weil sie keinen direkten Zugang zu einer Berufsausbildung gefunden haben oder weil sie an einen (höheren) Schulabschluss herangeführt werden sollten. Auch wenn man einen deutlichen Rückgang der Zahl der Eintritte in den „Übergangsbereich“ erkennen kann – immer noch sind es mehr als 250.000 junger Menschen, die hier einmünden, also fast 27% aller Neuzugänge in das berufliche Ausbildungssystem. Um eine Einordnung dieser Zahlen zu ermöglichen: Das sind immer noch mehr junge Menschen, als insgesamt in das Schulberufssystem eintreten, das waren nur 212.000 Jugendliche, also da, wo beispielsweise Erzieherinnen oder das Pflegepersonal ausgebildet wird. Zum weiteren Vergleich: Eine duale Berufsausbildung haben im vergangenen Jahr 497.000 junge Menschen begonnen. Offensichtlich nimmt zwar rein quantitativ das Volumen der „Problemfälle“ im Sinne nicht vermittelbarer Jugendlicher parallel zum allgemeinen Rückgang der Zahl der Jugendlichen insgesamt ab, wobei man darauf hinweisen muss, dass es in den vergangenen zwei Jahren kaum noch Rückgänge bei der Zahl der Eintritte in das „Übergangssystem“ gegeben hat.

Fazit: Zwar reduziert sich die Zahl der Neuzugänge in das bestehende „Übergangssystem“, aber gleichzeitig kommt es zu einer Potenzierung der heute schon in vielen Maßnahmen zu beobachtende „Konzentration der Unerträglichkeit“ (auf beiden Seiten) durch eine Konzentration der (sozial)pädagogischen Schweregrade und damit zu einem absehbar weiter abnehmenden Wirkungsgrad der zersplitterten und punktuellen Förderlandschaft (weniger, aber die dann noch „schwerer“). Und dann muss man berücksichtigen, dass die meisten Fachkräfte, die im „Übergangssystem“ arbeiten, unter den schlechtesten Bedingungen überhaupt ihrer so schwierigen Arbeit nachgehen müssen – befristete Verträge, oftmals eine Bezahlung, die knapp oberhalb oder an den Hartz IV-Sätzen liegt und eine Landschaft, die durch eine sich ständig erneuernde fragile „Projektionitis“ charakterisiert ist.

Was mit diesen Ausführungen herausgestellt werden soll: Wir sollten nicht nur auf die rückläufige Zahl an tatsächlichen Ausbildungsverträgen schauen und im engeren Umfeld diskutieren. Dazu zählt letztendlich auch die heute proklamatorisch verkündete „Allianz für Aus- und Weiterbildung“. Wir stehen an einer ganz zentralen Wegscheide der Entwicklung und wenn man nicht wesentlich umfassender und beherzter an die Sache heran geht, dann werden wir erleben müssen, dass in den kommenden Jahren die „klassische“ Berufsausbildung bei uns (die eigentlich eine sehr moderne Veranstaltung ist) an die Wand gefahren wird, aber auch viele Hochschulen, an die nun immer mehr junge Menschen strömen, werden angesichts der Rahmenbedingungen und der Länderzuständigkeit schweren Schaden nehmen müssen. Und letztendlich – aber eigentlich sollte das im Mittelpunkt stehen – wird das erhebliche Auswirkungen haben auf die jungen Menschen.