Da kommt eine Menge zusammen bei der Frage „Ärztemangel“ ja oder nein – die demografische Entwicklung, die Angebotsrelationen aufgrund der Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen, die Abwerbung ausländischer Mediziner aufgrund des Wohlstandsgefälles zwischen deren Heimatländern und Deutschland, die Abwanderung deutscher Ärzte ins Ausland, aber auch höchst diffizile Fragen der Proportionen zwischen den einzelnen Ärztegruppen (z.B. Haus- und Fachärzte), regionale Ungleichverteilungen oder die Versäulung der Tätigkeitsfelder in ambulant und stationär.

Hinzu kommt eine massive interessengeleitete Aufladung des Themenfeldes – denn der angebliche oder behauptete Ärztemangel eignet sich auf der einen Seite natürlich hervorragend, um bessere Verhandlungspositionen beispielsweise gegenüber den Krankenkassen als Kostenträger zu bekommen, so dass diese wiederum ein Interesse haben, in der öffentlichen Debatte den Eindruck zu vermeiden, es würden Mediziner in einer spürbaren Größenordnung fehlen, was sich zu einer möglichen Gefährdung der gesundheitlichen Versorgung auswachsen könnte. Denn – das wissen beide Seiten – das Thema ist in der Bevölkerung emotional stark aufgeladen mit vielen Ängsten und Bedrohungsgefühlen.

Dass die Nachfrage nach Ärzten offensichtlich größer ist als das vorhandene Angebot, scheint sich nach einem ersten Blick auf die Zahlen aufzudrängen: Die Zahl der in Deutschland berufstätigen ausländischen Ärzte ist 2012 nach Angaben der Bundesärztekammer um 15,1 Prozent auf 28.310 gestiegen. 2002 waren es noch 13.180 Ärzte. Die meisten dieser Mediziner arbeiten in Krankenhäusern.

„Es gibt inzwischen Krankenhäuser, in denen kaum noch ein Arzt richtig deutsch spricht“ – mit diesen Worten wird Samir Rabbata von der Bundesärztekammer zitiert in dem Artikel „Vermittlung von ausländischen Ärzten boomt„. Übrigens – die meisten ausländischen Ärzte kommen aus Rumänien. Ein einheitlicher Sprachtest soll bald in ganz Deutschland gelten.

Nach Angaben der Bundesärztekammer fehlt es in vielen Regionen an niedergelassenen Haus- und Fachärzten, aber auch in den Krankenhäusern sind bundesweit mehr als 6.000 Arztstellen unbesetzt. In dem Artikel wird als Beispiel Bremerhaven zitiert, wo nach Angaben eines dort ansässigen Gynäkologen in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Hälfte der Frauenärzte aus Altersgründen aufhören werden. Viele der von ihnen abzugebenden Praxen werden keine Nachfolger bekommen (können).

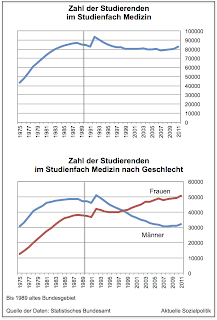

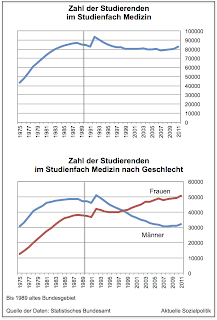

Dies verweist – neben den vielen anderen angedeuteten Ursachen für die Misere – auf einen Aspekt, auf den hier ein besonders Augenmerk geworfen werden soll: Der Nachwuchs an Mediziner/innen, der aus den Universitäten in die ärztliche Weiterbildung gelangt bzw. gelangen kann und der dann die ausscheidenden Mediziner ersetzen könnte, wenn die fachärztliche Weiterbildung erfolgreich absolviert wurde. Die Altersstruktur der praktizierenden Ärzte ist ja seit langem bekannt und man darf schon die Frage aufwerfen, ob man im Lichte dieses Wissens genügend eigenen Nachwuchs auf den Weg gebracht hat. Offensichtlich – wenn die Zahlen stimmen – nicht. Als Nadelöhr erweist sich bei der Frage nach dem „Warum“ für dieses Auseinanderfallen das Studium und die sich anschließende Weiterbildung. Die erste Abbildung zeigt die Entwicklung der Zahl der Studierenden im Studienfach Medizin an deutschen Universitäten in einer langen Zeitreihenbetrachtung seit 1975.

Man erkennt, dass es nach einer kräftigen Expansionspahse in der zweiten Hälfte der 1970er und langsam auslaufend in den 1980er Jahre Anfang der 1990er Jahre sogar einen Rückgang gegeben hat und seit Mitte der 1990er Jahre oszilliert die Zahl der Medizinstudierenden immer um die 80.000 herum, am aktuelle Rand mit einer kleinen Steigerung. Eigentlich müssten die Studierenden-Zahlen seit einigen Jahren nach oben gehen, weiß man doch allein um die Ersatzbedarfe aufgrund der Altersstruktur der in Deutschland praktizierenden Ärzteschaft.

- Und noch einen anderen interessanten Befund liefert uns die Abbildung, wenn man sich die Entwicklung des Geschlechterverhältnisses bei den Medizin-Studierenden anschaut. Bereits vor dem Ende der 1990er Jahre hat die Zahl der weiblichen Medizin-Studierenden die der männlichen übertroffen und seitdem geht die Schere immer weiter zugunsten der Frauen auseinander. Die erkennbare „Feminisierung“ des Arztberufs hat gewichtige Auswirkungen auf die hier relevante Bedarfsfrage, denn – ohne jede negative oder positive Bewertung – kann man sagen: Ein Arzt heute bringt aufgrund veränderter Vorstellungen beispielsweise hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht mehr das gleiche Arbeitsvolumen wie ein Arzt vor zehn oder zwanzig Jahren. Das kann und wird zu dem Phänomen führen, dass es bei einer gleichbleibenden oder gar steigenden Zahl an Ärzten (gemessen pro Kopf) weniger Ärztevolumen gibt.

Wer jetzt annimmt, dass aufgrund der ja bereits seit Jahren geführten Debatte über einen zumindest partiellen Ärztemangel seitens der Politik die Zahl der Studienplätze in Medizin erhöht wird, der muss grosso modo enttäuscht werden. Die Systeme reagieren nicht oder nur sehr langsam. Die zweite Abbildung zeigt die Entwicklung der Studienanfängerzahlen für Humanmedizin und der Block auf die ebenfalls dargestellten prozentualen Veränderungen gegenüber den jeweiligen Vorjahreswerten verdeutlicht zugleich, dass man tendenziell am aktuellen Rand sogar eine abnehmende Dynamik sehen muss.

Die Erklärung dafür ist relativ simpel und lässt sich zusammenfassend bilanzieren mit: „Am (fehlenden) Gelde hängt’s“. Soll heißen: Für die Hochschulsysteme sind (eigentlich) die Bundesländer alleine zuständig, damit auch für deren Finanzierung. Es ist allgemein bekannt und auch nur logisch, dass die Kosten eines Studienplatzes für Medizin ein Vielfaches der Kosten für einen anderen Studienplatz beispielsweise in den Wirtschafts- oder Geisteswissenschaften betragen. Wenn die Bundesländer sparen wollen/müssen, dann werden sie keine besonderen Anreize haben, gerade die teuren Studienplätze auch noch auszubauen. Und auch die milliardenschweren Hilfestellungen des Bundes für den Ausbau neuer Studienplätze in den Bundesländern – die so genannten „Hochschulpakte“ – setzen aufgrund ihrer Konstruktion bei der prioritären Zielsetzung, möglichst viele neue Studienplätze zu schaffen, eher einen Anreiz, diese neuen Studienangebote in den „billigen“ Studienfächern zu schaffen.

Fazit: Angesichts der jahrelangen und auch aktuell weiterhin zu beobachtenden Zurückhaltung beim Ausbau der Kapazitäten für den Mediziner-Nachwuchs wird sich das Angebotsproblem im Zusammenspiel mit den eingangs erwähnten Faktoren weiter verschärfen und das Angewiesensein auf einen Import ausländischer Mediziner perpetuieren und potenzieren – übrigens mit teilweise katastrophalen Folgen für die „Export-Länder“, denn man muss keine Studien machen, um sich vorzustellen, dass der Wegzug der Ärzte aus Osteuropa dort erhebliche Versorgungsprobleme in den dortigen Gesundheitssystemen auslöst.

Abschließend bleibt natürlich die Frage: Was tun? Hier können nur einige erste Stichworte mit Blick auf die notwendigen Weichenstellungen formuliert werden:

- Die Kapazitäten für die Medizinerausbildung an den Hochschulen müssen erhöht werden – und das nicht nur rein quantitativ, sondern anzustreben wäre zugleich eine qualitative Weiterentwicklung der Ärzteausbildung im Zusammenspiel mit dem offensichtlichen Qualifizierungsbedarf in anderen, wichtiger werdenden Gesundheitsberufen wie der Pflege, den Physio- und Ergotherapeuten und Logopäden, um nur einige Beispiele zu nennen. Hier würde sich der konsequente Umbau in Richtung auf ein „Medical School“-Modell empfehlen, wo alle Gesundheitsberufe gemeinsam ausgebildet und für eine zusammenarbeitsorientierte Zukunft der Gesundheitsversorgung vorbereitet werden. Ganz offensichtlich damit im Zusammenhang steht die Infragestellung des bestehenden Systems der Hochschulfinanzierung und -steuerung. Die Bundesländer allein werden mit Blick auf ihre Haushaltslage und deren weitere Verengung im Kontext der „Schuldenbremse“ definitiv nicht in der Lage sein, nur den quantitativen Ausbau zu stemmen, geschweige denn den eigentlich notwendigen Umbau in Richtung auf „Medical School“-Modelle. Auch hier zeigt sich erneut die beklagenswerte Unlogik des „Kooperationsverbots zwischen Bund und Ländern, das dringend beseitigt werden muss. Allerdings sollte eine regelhafte Bundesbeteiligung an der Hochschulfinanzierung auch qualitativ mit Leben gefüllt werden, beispielsweise durch die angedeutete Ausrichtung auf neue Ausbildungskonzepte.

- Das insgesamt immer noch erheblich pyramidal ausgerichtete Versorgungssystem mit der Fokussierung auf den Arzt muss aufgeweicht und umgebaut werden durch eine Stärkung anderer Gesundheitsberufe – das ergibt sich allein schon aufgrund der Sicherstellunsgprobleme im Gefolge des demografischen Wandels.

- Die seit gefühlt Jahrhunderten beklagte Versäulung in ambulant und stationär muss endlich konsequent aufgebrochen werden, die Grenzen zwischen ambulanter und stationärer ärztlicher Tätigkeit müssen aufgebrochen werden. Dafür muss auch darüber nachgedacht werden, das Finanzierungssystem für die Krankenhäuser nicht nur singulär weiterzuentwickeln, sondern ein sektorübergreifendes Finanzierungssystem in den Fokus zu nehmen.

Kurzum: Es gibt viel zu tun in der neuen Legislaturperiode.