Ach, der gesetzliche Mindestlohn. Seit über einem Jahr ist er in Kraft. Die anfänglichen Schlachten sind geschlagen und der deutsche Arbeitsmarkt ist nicht – wie von einigen vorhergesagt – zusammengebrochen. Nunmehr verschiebt sich die immer kontroverse Debatte über den gesetzlichen Mindestlohn auf zwei Felder: Zum einen geht es um die Frage, wie die Höhe des Mindestlohns angepasst werden soll, zum anderen aber auch um die Frage, ob und wer denn die Einhaltung des Mindestlohngesetzes in der Praxis kontrolliert und mögliche Verstöße sanktioniert.

Wenn es nach Verdi-Chef Frank Bsirske geht, müsste der Mindestlohn 2017 von 8,50 auf zehn Euro steigen. Auch die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) verlangt bereits seit Längerem einen Aufschlag von 1,50 Euro.

Aber nicht nur die werden nicht begeistert sein, sollte zutreffen, was die Süddeutsche Zeitung meldet: Mindestlohn wird weniger steigen als erwartet, so hat Thomas Öchsner seinen Artikel überschrieben. Die zehn Euro pro Stunde muss man im Jahr 2016 als eine gewerkschaftliche Wunschzielgröße mit derzeit wenig bis gar keinen erkennbaren Realisierungswahrscheinlichkeiten benennen – wohl wissend, dass schon vor einigen Jahren in der damaligen Diskussion, ob es einen Mindestlohn geben soll und wenn ja, in welcher Höhe, vom Discounter Lidl 10 Euro pro Stunde als „akzeptabler Wert“ in der Öffentlichkeit verbreitet wurde (»Der umstrittene Discounter Lidl fordert einen bundesweiten Mindestlohn von zehn Euro – und übertrifft damit sogar die Forderungen der Gewerkschaften«, so Yasmin El-Sharif in einem Artikel, der am 21.12.2010 veröffentlicht wurde!).

»Ein Betrag um die neun Euro – das galt bislang als realistische Zielgröße für die neue gesetzliche Lohnuntergrenze, über deren erstmalige Anpassung zum 1. Januar 2017 die Mindestlohnkommission bis Ende Juni entscheiden muss. Nun aber zeichnet sich ab: Der Aufschlag wird doch nicht ganz so üppig ausfallen.«

Dazu muss man wissen, nach welchem Mechanismus die Mindestlohnkommission arbeiten soll bei der Anpassung des Mindestlohns: Maßgeblich für eine mögliche Erhöhung ist die Tarifentwicklung, allerdings „nachlaufend“, also mit einer entsprechenden Zeitverzögerung.

»Forscher des Tarifarchivs des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) hatten deshalb im Januar schon einmal vorgerechnet, dass der Mindestlohn auf 8,97 Euro steigen könnte. Dabei hatten sie den Tarifindex des Statistischen Bundesamtes zugrundegelegt. Dieser erhöhte sich 2014 um 2,9 Prozent und 2015 um weitere 2,5 Prozent, macht unter dem Strich ein Plus von 5,5 Prozent oder einen Aufschlag von fast 50 Cent.«

Aber warum jetzt noch mal weniger als die 9 Euro? Dazu Thomas Öchsner in seinem Artikel:

»Die Kommission hat nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aber entschieden, sich nicht an diese Rechenweise zu halten. Da der Mindestlohn 2015 in Kraft getreten ist, will das Gremium bei der Anpassung auch erst von 2015 an die Tarifentwicklung berücksichtigen. Hinzu kommt das erste Halbjahr 2016. Was das für Tarifabschlüsse bringen wird, ist noch offen. Es gilt allerdings als sicher, dass nach dieser Rechenmethode nicht fast neun Euro, sondern eher ein Beitrag um die 8,85 Euro herausspringen wird.«

Wie so oft hilft ein Blick in das hier einschlägige Gesetz. Im § 9 MiLoG findet man im Absatz 2 diese Formulierung: „Die Mindestlohnkommission orientiert sich bei der Festsetzung des Mindestlohns nachlaufend an der Tarifentwicklung.“

Aber das ist nicht die einzige Vorgabe des Gesetzes an die Kommissionsmitglieder. Den vor der nachlaufenden Bezugnahme auf die Tarifentwicklung der Vergangenheit für die Anpassungsüberlegungen eröffnet der Absatz 2 eine weit darüber hinausreichende Orientierungsdimension: „Die Mindestlohnkommission prüft im Rahmen einer Gesamtabwägung, welche Höhe des Mindestlohns geeignet ist, zu einem angemessenen Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beizutragen, faire und funktionierende Wettbewerbsbedingungen zu ermöglichen sowie Beschäftigung nicht zu gefährden.“

Wenn man diesen deutlich weiter gefassten Auftrag ernst nehmen würde, dann muss man tatsächlich zu so einer Einschätzung kommen: Die Kommission soll bei ihrer Anpassungsempfehlung

»neben der Tarifentwicklung auch noch andere Faktoren einbeziehen – namentlich die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Volkswirtschaft. IG-BAU-Chef Robert Feiger, einer von drei Gewerkschaftsvertretern in der Kommission, betonte daher unlängst bei einem Pressegespräch, die Anpassung des Mindestlohns sei »keine reine Rechenaufgabe«. Vielmehr sei ein »Gesamtpaket« zu diskutieren«, so Herbert Wulff in seinem Artikel Weiter Minimindestlohn?

Das ist ein wichtiger Punkt, denn würde man tatsächlich die Frage der Anpassung des Mindestlohns reduzieren auf eine statistische Abbildung der vorgängigen Tariflohnentwicklung, dann hätte man sich freundlich ausgedrückt die Mindestlohnkommission sparen können, eine Excel-Berechnung würde vollkommen ausreichen, um den Anpassungssatz des Mindestlohns alle zwei Jahre zu ermitteln.

Die nicht abschließende Aufzählung der zu berücksichtigenden Faktoren eröffnet einen bunten Strauß an möglichen Bewertungskriterien für die Bestimmung der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns. Beispielsweise der Hinweis darauf, dass die Beschäftigung nicht gefährdet werden darf – wahrlich keine triviale Aufgabe, wenn man berücksichtigt, dass genau an dieser Stelle ein Grundsatzkonflikt innerhalb eines primär volkswirtschaftlichen Zugangs zum Thema aufgerufen werden muss:

Während aus einer angebotsorientierten Perspektive ein Mindestlohn generell, ein höherer aber vor allem als Problem, konkret: als Kostenproblem, wahrgenommen wird, der die Angebotsbedingungen auf der Unternehmensseite verschlechtert (woraus ja die Mainstream-Ökonomen ihre pessimistischen Arbeitsmarktprognosen abgeleitet haben), kann die nachfrageorientierte Perspektive darauf abstellen, dass die Lohneinkommen das Rückgrat des Konsums und damit wichtigster Bestimmungsfaktor der Nachfragebedingungen der Unternehmen darstellen. Wenn man dem folgt, kann man durchaus einen höheren Mindestlohn legitimieren, auch wenn das bei einigen betrieblichen „Grenzanbietern“ aus betriebswirtschaftlichen Gründen möglicherweise zum Ausscheiden aus dem Markt durch Geschäftsaufgabe führen würde, denn insgesamt verbessern sich die Nachfrage- und damit die Absatzbedingungen für das Gesamtaggregat der Unternehmen, die dann durch diesen Impuls ihre Beschäftigungsmenge ausweiten nicht nur trotz, sondern letztendlich wegen eines höheren Mindestlohns, vor allem unter Berücksichtigung der Randbedingung, dass die Haushalte, für die der Mindestlohn überhaupt relevant ist, in der Regel eine marginale Konsumquote von 100 Prozent haben, also jeder Euro mehr auch tatsächlich in den Konsum fließt und damit die Binnennachfrage stärkt. Wie immer im volkswirtschaftlichen Leben sollte klar sein, dass das Optimierungsproblem an dieser Stelle deshalb so komplex ist, weil es eben gerade keine klar erkennbare Verlaufskurve dergestalt gibt, dass bis zu der Höhe x ein Mindestlohn beschäftigungsförderlich oder wenigstens beschäftigungsneutral ist und bei einem Überschreiten ein Abfall in den negativen Bereich zu erwarten ist. Das kann letztendlich nur durch Ausprobieren erfahrbar gemacht werden.

Aber man kann natürlich auch einen anderen Bezugspunkt für die Frage nach der notwendigen Höhe des Mindestlohns wählen, der in einem engeren Sinne sozialpolitisch begründbar ist. Das wäre dann die Frage nach der Höhe eines „existenzsichernden“ Mindeststundenlohns. Auch dafür kann man im Gesetzestext eine Begründung finden, heißt es doch dort im § 9 Abs. 2 MiLoG, »welche Höhe des Mindestlohns geeignet ist, zu einem angemessenen Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beizutragen.«

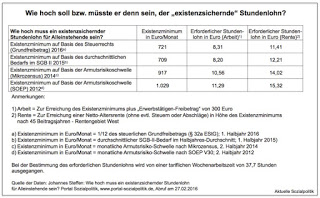

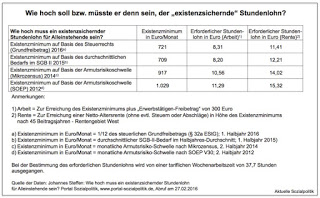

Nun möge keiner glauben, dass die Frage und Suche nach einem „existenzsichernden“ Mindestlohn einfach zu beantworten wäre. Auch hier gilt die Restriktion: Das kommt darauf an. Nicht nur ist die Antwort davon abhängig, von welchem Existenzsicherungsbegriff (und damit von welchem Sicherungsniveau) man ausgehen soll, sondern auch davon, ob eine alleinstehende Person der Maßstab ist oder vielleicht sogar eine „Haushaltsgemeinschaft“, also beispielsweise zwei Erwachsenen mit einem Kind oder mehreren Kindern. Und eine vertiefende Auseinandersetzung mit dieser höchst komplexen Angelegenheit verdeutlicht, dass man dann auch weitere Bezugsdimensionen im Auge behalten müsste. In der am Anfang dieses Beitrags stehenden Abbildung mit den Berechnungsergebnissen unterschiedliche „existenzsichernde“ Stundenlöhne betreffend wird das erkennbar an der Unterscheidung zwischen erforderlichen Stundenlöhnen nach Arbeit und Rente. Die deutlich höheren Beträge für einen erforderlichen Stundenlohn, um Existenzsicherung nach dem „Renten-Modell“ erreichen zu können, reflektiert natürlich die dem Sozialpolitiker gut bekannte Problematik eines seit den „Rentenreformen“ vor allem um die Jahrtausendwende absinkenden Rentenniveaus in der gesetzlichen Rentenversicherung, so dass man schlichtweg gegensteuern müsste mit höheren Stundenlöhnen, nur um den erreichbaren Gegenwert aus den Beiträgen stabilisieren zu können.

Legt man diese Meßlatte an, dann wird klar, dass in allen Fallkonstellationen, selbst bei den niedrigsten Existenzsicherungsdefinitionen, schon der heutige Mindeststundenlohn nicht ausreicht, um im „Rentenmodell“ die Vorgabe einer Existenzsicherung erreichen zu können.

Aber es gibt noch eine andere, im wahrsten und im übertragenen Sinne gemeinte „Baustelle“ des gesetzlichen Mindestlohns: »Stell Dir vor, das Mindestlohngesetz tritt in Kraft, und keiner kann’s kontrollieren.« Vor diesem Szenario warnte die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) bereits am 22. November 2014, also kurz vor dem Scharfstellen des Mindestlohns zum 1. Januar 2015.

»Die IG BAU befürchtete damals, dass es schlicht an Personal für eine effektive Überprüfung mangeln werde. Die zuständige Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung (FKS) hatte weniger als 7.000 Beschäftigte. Notwendig seien aber »mindestens 10.000 Stellen«, betonte der Gewerkschaftsvorsitzende Robert Feiger damals«, so Johannes Supe in seinem Artikel Einladung für betrügerische Betriebe. Er berichtet über einige Zahlen, die von den Grünen über eine Kleine Anfrage im Bundestag von der Bundesregierung erfragt worden sind. Danach wurde bekannt, »dass die Zahl der Lohnkontrollen im vergangenen Jahr auf 43.637 zurückging. 2014 waren es noch knapp 63.000 gewesen.« Da wird man schon stutzig, denn eigentlich könnte man ja erwarten, dass die Zahl der Kontrollen in 2015 schon ganz grundsätzlich deutlich angestiegen sein müssten, angesichts der Tatsache, dass vor dem 1.1.2015 zwar die Branchenmindestlöhne schon in der Welt waren, aber der gesetzliche Mindestlohn ab Januar 2015 dazu gekommen ist und die Grundgesamtheit der zu beobachtenden Unternehmen enorm angestiegen ist.

Und nun gibt es ja bestimmte Branchen, die nicht nur generell stark vom gesetzlichen Mindestlohn betroffenen sind (während das bei anderen Branchen, man denke hier an den Metall- oder Chemiebereich, kaum bis überhaupt nicht der Fall ist), sondern in denen wir schon aus der Vergangenheit wissen, dass sie anfällig sind für Lohndumping-Versuche und tatsächlich praktizierte missbräuchliche Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen. Insofern stellt sich auf der Kontrollseite gar nicht die Aufgabe, alle Betriebe undifferenziert zu prüfen, sondern die knappen Ressourcen zu begrenzen auf die einschlägig bekannten und besonders mindestlohnsensiblen Bereiche der Wirtschaft. Doch auch in diesem Kontext müssen wir mehr als ernüchternde Zahlen zur Kenntnis nehmen:

»Besonders drastisch ist der Rückgang der Kontrollen im Bauhaupt- und -nebengewerbe. Wurden hier 2014 noch fast 31.000 Unternehmen auf Lohnbetrug abgeklopft, sind es nunmehr etwa 17.000. Leiharbeitsfirmen, Pflegedienstleister und Gebäudereiniger werden ebenfalls weniger oft durchleuchtet.«

Bei der Suche nach dieser – vornehm formuliert – begründungspflichtigen Entwicklung wird man natürlich konfrontiert mit dem Ressourcenproblem: Der dafür zuständigen Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung (FKS) fehlt schlichtweg das Personal. 2015 »standen der FKS 6.865 Stellen und Planstellen zur Verfügung. Von denen waren aber 600 unbesetzt. Auch eine Aufstockung der Prüfer – angedacht sind 1.600 weitere Stellen – werde erst in den nächsten Jahren umgesetzt. »Die Sollstärke des für die Umsetzung der Kontrollen des Mindestlohngesetzes erforderlichen Personals wird voraussichtlich in 2019 erreicht«, so das Kabinett.« Hinzu kommt: Vor einiger Zeit wurde aus den Reihen der Regierung gefordert, dass die Zollbeamte, die sich gerade in der Ausbildung befinden bzw. demnächst fertig werden, abgeordnet werden sollen in den Bereich der Bewältigung der vielen Zuwanderer („Flüchtlingskrise“). Dann fehlen die aber faktisch für den Bereich der Mindeslohnkontrollen. Vgl. dazu bereits den Blog-Beitrag Flüchtlingsbetreuung sticht Mindestlohn-Kontrolle. Der Zoll muss umverteilen – und es trifft vor allem die Mindestlohn-Kontrolleure vom 12.09.2015).

»Annähernd 3.000 Ermittlungsverfahren leitete das FKS vergangenes Jahr wegen der Umgehung der Minimalgehälter ein. Wie die Unternehmer beim Betrug vorgehen, darüber hat die Kontrollbehörde eine eigene Liste angefertigt. Die liest sich so: „Unrichtige Stundenaufzeichnungen, unrichtige Führung von Arbeitszeitkonten, Ausweisen von Arbeitszeit als Pausen, Nichtvergütung von Rüstzeiten sowie Vor- und Nacharbeiten, Nichtvergütung von Leerfahrten im Personentransportgewerbe, ungerechtfertigte Anrechnung von Kost und Logis auf den Mindestlohn (…)“.«

Die Verantwortlichen können sich übrigens nicht rausreden mit dem Hinweis, man habe den Personalengpass nicht voraussehen können oder gar unterschätzt. Das Thema wurde frühzeitig diskutiert (vgl. beispielsweise den Blog-Beitrag Der Mindestlohn wird nicht von allen eingehalten werden. Das ist sicher. Aber dass das Bundesfinanzministerium Beihilfe leisten will, ist schon bemerkenswert vom 27.11.2014)

Gerade am Anfang der flächendeckenden Implementierung einer Schutzregelung wie einer absoluten Lohnuntergrenze muss man das Einhalten dieser Regelung verstärkt und durchaus offensiv nach außen kontrollieren, um ein Zeichen zu setzen. Das kann dann später durchaus runtergefahren werden, wenn sich die Akzeptanz der Mindestlohngrenze in den Köpfen der Arbeitnehmer und der Arbeitnehmer fest gesetzt hat und man besondere kriminelle Energie an den Tag legen muss, um diese Grenze zu unterschreiten. In Deutschland hingegen ist man genau den anderen Weg gegangen und das wird sich möglicherweise bitter rächen. Wobei abschließend darauf hingewiesen werden sollte, dass die Kontrolle eines so wichtigen Instruments wie des Mindestlohns nicht reduziert werden darf auf die reinen Kontrollen seitens des Zolls, die aber schon nicht ausreichend funktionieren. Darüber hinausreichende Aspekte wurde auch schon vor der Einführung des Mindestlohns diskutiert. Vgl. dazu nur als ein Beispiel den Beitrag Der Mindestlohn kommt – aber kommt auch seine Kontrolle und welche? Der Blick über den nationalen Tellerrand kann helfen vom 18. November 2014.