Am morgigen Dienstag werden die Ergebnisse der neuesten, fünften PISA-Studie veröffentlicht. Normalerweise läuft so ein zahlenhuberisches Großereignis nach dem Strickmuster ab, dass alle Medienvertreter gebannt auf die neuen Daten warten und dann ein beeindrucktes, vielstimmiges Raunen der Auf- und Erregung durch die elektronische bzw. Audio-TV-Welt und mit etwas Verspätung dann auch durch den Blätterwald rauscht, um kurze Zeit später wieder dem nächsten Ereignis den Gesetzen der Aufmerksamkeitsökonomie folgend Platz zu machen.

Doch diesmal ist etwas passiert, das nachdenklich stimmt – die neuen PISA-Daten sind noch gar nicht ex cathedra verkündet worden, da schwappt eine imposante Flut an Kritik, gar Ablehnung dessen, was sich hinter dem Kürzel PISA verbirgt, durch die Medien. Bereits in der vergangenen Woche konnte man in der Wochenzeitung DIE ZEIT in dem Artikel „Genauer hinschauen“ von Martin Spiewak lesen: »… die Leistungsvergleiche sagen wenig über gutes Lernen und Lehren aus. Ein Tadel.« In der heute veröffentlichten neuen Ausgabe des Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL wird unter der Überschrift „Lernen nach Zahlen“ kritisch über den rasanten Aufstieg des Geschäftsmodells „empirische Bildungsforschung“ berichtet, die Süddeutsche Zeitung spricht von „Moderner Aberglaube“ und in der WirtschaftsWoche gibt es ein langes Interview mit dem Bildungsforscher Volker Ladenthin, das gar überschrieben ist mit dem Warnhinweis „PISA gefährdet unser Bildungssystem„. Das ist nun wirklich neu. Also stellt sich die Frage, ob man sich hier zu einer konzertierten Aktion verabredet hat, um einen deutschen Ausstieg aus der PISA-Testerei vorzubereiten – oder ob wir hier ein Überlaufen des Frustes über einen Imperialismus der zahlengetriebenen Sicht auf Schule erleben (dürfen).

Spiewak weist darauf hin, dass es unter der Oberfläche der inflationären Schulleistungstestverfahren mit ihren Schrankmeter füllenden, aber immergleichen Befunden eine brodelnde Unzufriedenheit breit gemacht hat: »Belegt ist mittlerweile, dass Jugendliche im Süden Deutschlands besser lesen als jene im Norden und dass im Osten der Republik besser gerechnet wird als im Westen. Man weiß auch, dass Schüler aus Zuwandererfamilien hohe Ambitionen haben, im Schnitt aber dennoch schlechter abschneiden als ihre Mitschüler. Und dass Neuntklässler in Bayern ihren Alterskameraden in Berlin um anderthalb Schuljahre voraus sind.« So weit, so bekannt. »Nur eines weiß man leider nicht: Warum ist das eigentlich so?« Man würde gerne wissen: Wer ist denn verantwortlich und mit welchem Anteil – die Lehrer, die Eltern, die sozialen Unterschiede, die Schulpolitik der Bundesländer? Manfred Prenzel, der derzeitige Pisa-Leiter, wird von Spiewak zitiert mit den Worten: „Über die Ursachen der regionalen Leistungsdifferenzen liegen keine empirisch gesicherten Erkenntnisse vor.“ Man könnte es auch so formulieren: „Empirische Wende“ erfolgreich geschafft, Deutungsdefizit stabilisiert. Der Umfang der Datensätze korreliert nicht mit dem Wissen über das Ursächliche. Für Spiewak sind die großen Vergleichsstudien wie „Satellitenbilder“, Schnappschüsse von oben – ein schönes, zutreffendes Bild. Und auch einen guten Rat hat er, leider wird dessen Umsetzung keine tollen Pressekonferenzen füllen: »Die empirische Bildungsforschung muss in Zukunft viel genauer hinschauen. Sie sollte untersuchen, wie Lehrer unterrichten und Kinder lernen; wie Eltern bei den Hausaufgaben helfen oder Rektoren ihre Schule verändern.«

Warum sind alle so auf die bekannteste aller Bildungsstudien fixiert? Schließlich ist nicht einmal gesichert, dass sie misst, was sie zu messen vorgibt, so die These von Thomas Steinfeld in seinem Artikel „Moderner Aberglaube„. Seine Zweifel beziehen sich auf die Tests, die den Studien zugrundeliegen: »Erfasst werden kann nur, was zuvor ausgewählt, standardisiert und zum Zweck der Prüfung aufbereitet wurde.« Und für jeden, der statistisch vergleichend arbeitet, ist das folgende Argument durchschlagend für Skepsis und Zweifel an den Ranking-Ergebnissen neben den inhaltlichen Fragezeichen: »Bekannt ist auch, dass die Voraussetzungen für die Teilnahme an den Tests in verschiedenen Ländern oft nicht vergleichbar sind – etwa dadurch, dass in vielen Staaten Fünfzehnjährige mit schlechter Ausbildung die Schule schon verlassen haben, während sie in Deutschland noch unterrichtet werden, weshalb der Durchschnitt dann zwangsläufig sinkt.«

Und es gibt eine ernstzunehmende Kritik daran, über die PISA-Philosophie das Verstehen konsequent durch Kompetenz zu ersetzen, Wissen durch abrufbare Fertigkeiten oder „skills“. Der vielleicht schwerwiegendste Vorwurf lautet: PISA & Co. haben sich längst von einem deskriptiven zu einem normativen Projekt gewandelt.

Wenn aber ausweislich der breiten Kritik an vielen Aspekten des Test(un)wesens die Ergebnisse der Tests so fragwürdig sind – warum gibt es sie dann noch? Gute Frage. Steinfeld resümiert dazu: »… weil im Zuge der radikalen Ökonomisierung aller Gesellschaften der Wettbewerb als solcher längst als etwas schlechthin Erstrebenswertes gilt, ganz unabhängig davon, was jeweils dabei herauskommt – weil also der verselbständigte Formalismus der Konkurrenz gar keinen anderen Gedanken mehr zulässt, als dass mehr Konkurrenz besser ist als weniger Konkurrenz. Das aber ist ein moderner Aberglaube.« Touché, Herr Steinfeld.

Schweres Geschütz fährt der Bildungsforscher Volker Ladenthin in einem Interview auf: „PISA gefährdet unser Bildungssystem„. Er kritisiert, dass PISA zum einen viele explizite Ziele in unserem Bildungssystem gar nicht misst, beispielsweise demokratische Gesinnung. Zum anderen hat PISA eigenmächtig fremde, nicht vorab demokratisch verabredete Kriterien für das, was gute Bildung sein soll, eingeführt – also PISA als „normatives Projekt“, wie wir es in diesem Beitrag schon lesen konnten. Letztendlich verdichtet sich seine Argumentation in einer Art feindlichen Übernahme des Bildungssystems durch Dritte und deren Interessen. Ladenthin beklagt, dass die Normsetzung durch internationale Organisationen wie die OECD, die hinter PISA steht, unser Bildungssystem zunehmend darauf reduziert, Menschen nur noch für kurzfristige und begrenzte Zwecke auszubilden:

»Schüler sollen nach PISA eben nicht lernen, nach dem Sinn des Lernens zu fragen, sondern sie sollen Aufgaben lösen, gleichgültig welche. Der von PISA als kompetent Geprüfte soll später einmal ebenso Babynahrung produzieren können wie Landminen. Angesichts der Kriterien von PISA und einer auf PISA ausgerichteten Schule sind beide Aufgaben gleich gültig. Und sie bedürfen der gleichen Kompetenzen.«

Bei der ersten PISA-Runde wurden die deutschen Schulen unvorbereitet getroffen. »Nach dem ersten wohlinszenierten PISA-Schock haben sich Schulverwaltungen und Schulen dann jedoch angestrengt, schnell das als Lehrstoff verbindlich zu machen, was PISA testet.«

Insofern dürfen wir uns auch nicht wundern, dass die ehrgeizigen Deutschen morgen sicher weitere tolle Fortschritte auf dem Weg nach PISA attestiert bekommen werden. Alles andere würde die konsequente Ausrichtungsstrategie in den Bundesländern schwer diskreditieren.

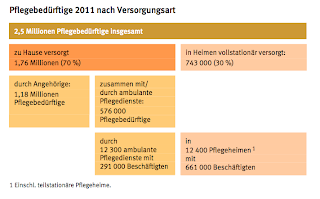

PISA ist für die Ausbildung der Massen da. Für die Massen-Schulen, in denen künftige Arbeitskräfte fit gemacht werden sollen. Es geht um Anpassung und Einübung. »Von der Qualifikation der Arbeitgeber ist erst gar nicht die Rede.« Da muss man ihm zustimmen. Das ist vergleichbar mit der ewigen Klage über eine angebliche oder tatsächliche mangelnde Ausbildungsreife der jungen Menschen. Die gibt es aber auch auf der anderen Seite, bei den Unternehmen. Das taucht aber kaum oder gar nicht auf in der öffentlichen Debatte. Höchstens, wenn es wieder einmal einen „bedauerlichen“ Einzelfall unhaltbarer Zustände gegeben hat, was dann aber so schnell wieder aus den Medien verschwunden ist wie die Berichte über irgendwelche unhaltbaren Zustände in Pflegeheimen.

Ladenthin stellt die These auf, dass über PISA nicht wirklich mehr „Bildungsgerechtigkeit“ angestrebt werden soll, sondern Vergleichbarkeit, Gleichförmigkeit und Standardisierung. Die Ziele von Bildung heißen inzwischen „Bildungsstandards“. Das Schlagwort „Bildungsgerechtigkeit“ dient dabei ausschließlich der „Akzeptanzbeschaffung“, so zitiert Ladenthin die Aussage eines Staatssekretärs.

Und dann weist er auf eine fundamentale Kritik hin, die hier besonders hervorgehoben zitiert werden soll: »Die Folge für das Bildungssystem ist der Verlust an Kultur, also der Verlust von bedeutsamen Inhalten: Philosophie, Politik, Kunst, Literatur, Natur oder humaner Lebenssinn werden zur Privatangelegenheit«.

Übrigens sind das alles Dinge, die bei PISA gar nicht getestet werden (können). Und was nicht gemessen werden kann, das gibt es dann irgendwann auch nicht mehr richtig. Also im falschen Leben. Dem der Datengläubigkeit. Von daher ist es gut, dass wir schon am Vorabend von PISA die Chance bekommen, unsere Zeit anders einzuteilen als nach dem üblichen Muster der Erregungsökonomie. Beispielsweise – wenn man denn die Zeit hat – mal wieder ein Buch lesen.