Immer wieder wird von der Industrie als dem Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft gesprochen. Das ist sicherlich nicht falsch angesichts der Bedeutung der Industrie für die Wirtschaftsleistung bis bin zur Beschäftigung. Aber wenn man schon über Rückgrat spricht, dann darf man an dieser Stelle das Handwerk mit seinen vielen, zumeist kleinen Unternehmen und den zahlreichen Beschäftigten, die dort ihr Brot verdienen, nicht vergessen.

Das Handwerk ist ein überaus heterogener Wirtschaftsbereich. Die Varianten reichen vom Zulieferbetrieb für die Industrie bis zum Handwerker im konsumnahen Umfeld, vom mittelständischen Unternehmen mit hunderten Mitarbeitern bis zum Kleinstbetrieb. Die Handwerksbetriebe sind nach der Handwerksordnung in 41 zulassungspflichtigen, 53 zulassungsfreien und 57 handwerksähnlichen Gewerben tätig. Über eine Million meist kleine und mittelständische Handwerksbetriebe sind in Deutschland tätig. Über die Hälfte der Betriebe sind dem Elektro- und Metallgewerbe sowie dem Bau- und Ausbaugewerbe zugeordnet. Knapp zwei Drittel der Handwerksbetriebe sind den zulassungspflichtigen Gewerben zugeordnet. Der Umsatz der Handwerksbranche wird mit deutlich über 500 Milliarden Euro ausgewiesen. Die Anzahl der Beschäftigten beläuft sich auf rund 5,3 Millionen. Wir sprechen hier also über eine richtig große Nummer.

Und diese an sich schon vielgestaltige Welt erfährt eine Fortsetzung auch auf der institutionellen Ebene: Jeder zulassungspflichtige Handwerksbetrieb, die zulassungsfreien sowie handwerksähnliche Handwerke sind Pflichtmitglied in der regional zuständigen Handwerkskammer. Außerdem sind viele Handwerksbetriebe in Innungen freiwillig organisiert. Diese Innungen eines Kreises bilden auf regionaler Ebene die Kreishandwerkerschaften. Innungen desselben oder sich fachlich nahestehender Handwerke eines oder mehrerer Bundesländer können sich zu Landesfach- beziehungsweise Landesinnungsverbänden zusammenschließen. Diese Verbände können sich auf Landesebene zu regionalen handwerkeübergreifenden Regionalvereinigungen als landesweite Arbeitgeberverbände (oft Unternehmer- oder Gesamtverband bezeichnet) zusammenschließen.

Und schon sind wir angekommen in den Tiefen und Untiefen des Tarifgeschehens. Man kann sich angesichts der sehr kleinbetrieblichen Struktur in diesem Bereich sicher vorstellen, dass die Tarifbindung der Handwerksbetriebe sowie der im Handwerk Beschäftigten nicht die Größenordnung erreicht wie man das aus der Industrie kennt. Und auch da wird ja schon seit vielen Jahren über eine bröselnde Tarifbindung geklagt. Da ist es nicht wirklich verwunderlich, dass die Zahl der tarifgebundenen Unternehmen im Handwerk überschaubar ist.

Zurück zu der bereits skizzierten, auf den ersten Blick ziemlich verwirrenden Struktur des Handwerks. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass die Innungen auch Funktionen eines Arbeitgeberverbandes übernehmen (können). Aber sie sind auch wieder keine Arbeitgeberverbände, denn bei einigen von denen gibt es etwas, was nunmehr durch die Rechtsprechung den Innungen verweigert wird. In Arbeitgeberverbände kann man Mitglied sein, ohne der Tarifbindung zu unterliegen, wenn man eine so genannte OT-Mitgliedschaft eingehen kann.

Und das wollten einige Unternehmen auch im Bereich der Innungen erreichen. Aber:

»Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig hat entschieden, dass eine Handwerksinnung die aus dem Bereich der Arbeitgeberverbände bekannte Mitgliedschaftsform einer Mitgliedschaft ohne Tarifbindung (sog. OT-Mitgliedschaft) nicht durch Satzung einführen darf (Urt. v. 23.03.2016, Az. 10 C 23.14)«, kann man dem Artikel Tarifbindung darf nicht ausgeschlossen werden entnehmen.

Das Bundesverwaltungsgericht selbst teilt dazu unter der Überschrift Handwerksinnungen dürfen keine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung einführen mit:

»Die klagende Innung hatte eine Satzungsänderung beschlossen, nach der Mitglieder ihre Bindung an Tarifverträge der Innung durch Erklärung ausschließen können und tarifpolitische Entscheidungen ausschließlich von tarifgebundenen Mitgliedern in einem besonderen Ausschuss zu treffen sind. Die Handwerkskammer verweigerte eine Genehmigung der Satzungsänderung. Nachdem die Klage der Innung hiergegen vom Verwaltungsgericht abgewiesen wurde, verpflichtete das Oberverwaltungsgericht die Handwerkskammer zur Genehmigung der Satzung. Die Revision der Handwerkskammer hatte Erfolg.«

Und mit welcher Begründung?

»Die Handwerksordnung verleiht Innungen die Befugnis, Tarifverträge abzuschließen, damit in dem durch kleine Betriebe geprägten Bereich des Handwerks für sämtliche Innungsmitglieder eine tarifliche Ordnung hergestellt werden kann. Dieser gesetzliche Zweck wäre gefährdet, wenn einzelne Mitglieder der Innung für sich eine Tarifbindung ausschließen könnten. Zudem ist nach der Handwerksordnung die Innungsversammlung, in der jedes Mitglied stimmberechtigt ist, das für alle wesentlichen Fragen und für die Erhebung und Verwendung aller finanziellen Mittel zuständige Hauptorgan. Die Handwerksordnung lässt es nicht zu, einen für tarifpolitische Entscheidungen zuständigen Ausschuss der Innungen so zu organisieren, dass OT-Mitglieder keinen Einfluss auf diese Entscheidungen erlangen.«

Damit ist das Bundesverwaltungsgericht einer Sichtweise gefolgt, die bereits in einem im September 2015 veröffentlichten Rchtsgutachten von Bodo Pieroth und Tristan Barczak unter dem Titel Rechtmäßigkeit einer Mitgliedschaft ohne Tarifbindung in der Satzung einer Handwerksinnung? vertreten wurde. Die Autoren haben dargelegt, dass solche Satzungsregelungen mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der Handwerksordnung unvereinbar sind. Insbesondere kann die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Zulässigkeit von OT-Mitgliedschaften in privaten Arbeitgeberverbänden nicht ohne weiteres auf die körperschaftlich verfassten Handwerksinnungen übertragen werden.

Der DGB spricht von einem Urteil mit Signalwirkung (vgl. dazu Bundesverwaltungsgericht stärkt Tarifbindung im Handwerk) und zitiert Stefan Körzell vom DGB-Bundesvorstand mit diesen Worten:

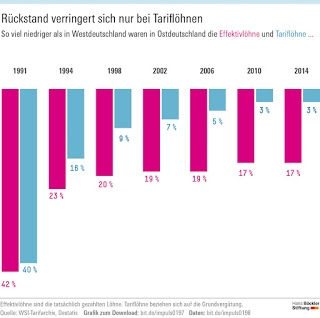

»Das Bundesverwaltungsgericht hat gestern Abend ein wichtiges Signal für die Tarifbindung im Handwerk gesetzt. Dem OT-Unwesen in den Handwerksinnungen ist damit endlich ein Riegel vorgeschoben. Das Urteil muss nun schnell und ausnahmslos umgesetzt werden. Die Arbeitgeber müssen einsehen, dass sie mit dem Einsatz von OT-Mitgliedschaften auf dem Holzweg sind und ihren Branchen einen Bärendienst erwiesen haben. Durch die mangelnde Bereitschaft, Tariflöhne zu zahlen, hat das Handwerk stark an Attraktivität eingebüßt.«

Innungs-Mitglieder sind an Tarifverträge gebunden, so lässt sich also die Rechtsprechung auf den Punkt bringen – also alles gut? Leider nein, wenn man sich an dieser Stelle an den Aufbau der institutionellen Strukturen des Handwerks erinnert, vor allem an den Charakter der Innungen, denn:

»Der Tarifbindung könne sich der einzelne Handwerker nur entziehen, indem er aus der Innung austrete.«

Genau das kann er machen und genau das haben bereits so einige gemacht. Man kann nicht davon ausgehen, dass der Austrittsdrang durch das neue Urteil abgebremst wird, eher das Gegenteil kann angenommen werden. Außer die Betriebe würden den Mehrwert einer Tarifbindung auch für sich selbst erkennen. Was eine voraussetzungsvolle Annahme ist.