Die USA sind ein in jeder Hinsicht großes Land. Groß, sehr groß, ist auch die Zahl der Menschen, die sich hinter Gittern befinden. Insgesamt sitzen mit 2,2 Millionen Menschen in den USA mehr Bürger im Gefängnis als in Russland und China zusammen. Verglichen mit Deutschland liegt die Quote neunmal höher pro Kopf der Bevölkerung. Die USA stellen fünf Prozent der Weltbevölkerung, aber 25 Prozent der Gefängnisinsassen. Seit 1980 hat sich die Zahl der Einsitzenden von 500.000 auf 2,2 Millionen mehr als vervierfacht. Und die meisten wird es auch nicht überraschen, dass es vor allem Schwarze und Latinos sind, die einsitzen. Beide Gruppen stellen 30 Prozent der Bevölkerung, aber mehr als 60 Prozent der Gefängnisinsassen. Einer von 35 männlichen Schwarzen und einer von 88 Latinos sitzt derzeit im Gefängnis. Dagegen sitzt nur einer von 214 weißen Männern in einer Haftanstalt. Das Thema Knast fasziniert und polarisiert in den Vereinigten Staaten. Auf der einen Seite: Die Netflix-Serie „Orange is the New Black“ ist Kult, sie spielt hinter Gittern. Davor gab es andere Serien wie „Prison Break“. Auf der anderen Seite war Barack Obama der erste Präsident überhaupt, der ein Gefängnis besucht hat. Dazu der Beitrag Obama verlangt Reform des US-Strafrechts von Marcus Pindur aus dem Juli 2015: »Die Visite in der Bundeshaftanstalt El Reno ist Teil seiner Bemühungen, eine Strafrechtsreform zu erreichen. Amerikas Gefängnisse sind nach Ansicht vieler Demokraten und Republikaner zu voll, die harten Strafen treffen Angehörige ethnischer Minderheiten überproportional. Das El-Reno-Gefängnis in Oklahoma ist in vieler Hinsicht durchschnittlich. 1.300 Gefangene, mittlere Sicherheitsstufe, zu fast 50 Prozent überbelegt. Die meisten Insassen sitzen wegen kleinerer Drogenvergehen ein, müssen aber teilweise drakonische Strafen verbüßen.«

„Hier sind junge Leute, die Fehler gemacht haben. Fehler, die sich nicht viel von denen unterscheiden, die ich gemacht habe, und die viele von Ihnen gemacht haben“, so Barack Obama beim Besuch des Gefängnisses.

Man muss sich das mal vorstellen: »In den 90er-Jahren, während der Crack-Kokain-Epidemie, führten viele Bundesstaaten drakonische Strafen selbst für kleinere Drogenvergehen ein. Wer in Kalifornien beispielsweise dreimal bei einem Drogendelikt erwischt wird, und seien es nur wenige Gramm Marihuana, den muss der Richter qua Gesetz lebenslang ins Gefängnis schicken.«

Selbst auf der republikanischen Seite gibt es Unterstützung für Obamas Anliegen einer Strafrechtsreform, beispielsweise vom Gouverneur Chris Christie, der so zitiert wird:

„Wenn wir schon Leute ins Gefängnis stecken, dann müssen wir ihnen etwas Sinnvolles zu tun geben, sie sollten nicht nur den ganzen Tag fernsehen. Wir sollten zum Beispiel darauf dringen, dass sie einen Highschool-Abschluss nachholen, damit ihre Chancen nach der Freilassung besser sind.“

Das war vor einem Jahr. Wie sieht es aktuell aus? Warum hat sich bislang so wenig getan? Man liegt nicht falsch mit der Annahme, dass es Interessen, mächtige Interessen geben muss, die einer solchen Reform entgegenstehen. Darüber berichtet Frank Wiebe in seinem Artikel Das lukrative Geschäft mit dem Knast. Er weist darauf hin, dass viele Gefangene in privaten Haftanstalten einsitzen, und die bringen das große Geld. Die Politik will das ändern – zum Ärger der Aktienbesitzer.

»Sally Yates, stellvertretende Generalstaatsanwältin des Landes, möchte auf Bundesebene den Strafvollzug verbessern und sich von privaten Gefängnisbetreibern verabschieden.«

In einem Memorandum hat die Staatsanwältin ausgeführt:

»„Private Gefängnisse spielten eine wichtige Rolle in einer schwierigen Periode, aber im Lauf der Zeit hat sich gezeigt, dass sie im Vergleich zu den staatlichen Einrichtungen schlechter abschneiden. Sie bieten im Strafvollzug einfach nicht dasselbe Niveau an Service, Programmen und Ressourcen; sie bringen auch keine deutliche Kostenersparnis.“

Noch wichtiger aber ist: „Sie bieten nicht dasselbe Maß an Sicherheit.“ Es habe sich als schwierig erwiesen, Erziehungsprogramme in private Einrichtungen auszulagern – diese Programme seien aber wichtig, um Rückfälle von entlassenen Häftlingen zu vermeiden … Yates will daher bestehende Verträge auslaufen lassen und letztlich die privaten Gefängnisse ganz loswerden.«

Dieses von der Presse veröffentlichte interne Memorandum hat ganz handfeste Auswirkungen gehabt:

»Als Folge dieser Ankündigung brachen die Aktienkurse der privaten Gefängnisbetreiber dramatisch ein. Die Papiere von Corrections Corporation of America etwa rutschten um 35 Prozent ab. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und ist der größte private Gefängnisbetreiber der USA mit über 60 Einrichtungen und 90.000 Betten. Im ersten Halbjahr 2015 erzielte das Unternehmen 911 Millionen Dollar Umsatz und 104 Millionen Gewinn nach Steuern.«

Und das, obwohl die Ankündigung nur einen kleineren Teil der Gefängnisse betrifft, denn: »Die Bundesregierung kann … nur über die Bundesgefängnisse entscheiden. Die weitaus größere Zahl der Insassen befindet sich im Gewahrsam der 50 Bundesstaaten, die in großem Umfang über eigene Gefängnisse verfügen. Ebenfalls unberührt von der neuen Regelung bleiben offenbar auch Verträge der Einwanderungsbehörde mit privaten Anbietern.«

Nicht nur, aber auch vor dem Hintergrund der kommerziellen, profitgetriebenen Interessen wird es nicht einfach werden, die verfehlte Strafvollzugspolitik in den USA zu verändern (vgl. dazu bereits auch meinen Blog-Beitrag Ein sehr spezielles Billiglohnmodell in den USA: Warum man in Kalifornien Gefangene nicht vorzeitig aus dem Knast lassen möchte und was das mit den Waldbränden und ihrer Bekämpfung zu tun hat vom 18. November 2014), obgleich es gute Gründe dafür gibt:

»Bereits seit einigen Jahren gibt es Versuche, die Zahl der Gefangenen zu senken – zum Teil aus humanitären Gründen, zum Teil aber auch, weil die Gefängnisse teuer sind. Zudem setzt sich die Erkenntnis durch, dass gerade in problematischen Stadtteilen häufig Jugendliche schon früh wegen kleiner Delikte hinter Gittern landen und dort erst zu richtigen Verbrechern werden.

Außerdem führen lange Gefängnisstrafen für Väter dazu, dass die Mütter mit allen Finanz- und Erziehungsproblemen alleine klar kommen müssen, was zur Benachteiligung der Kinder und damit oft gleich wieder zum Abrutschen in die Kriminalität führt«, so Frank Wiebe in seinem Artikel.

Auch Andreas Ross beschäftigt sich in seinem Beitrag Wie Amerika seine Gefangenen besser behandeln will mit dem Thema. Er berichtet von einer Gefangenenrevolte im Mai 2012 in einer Justizvollzugsanstalt des Bundes in Mississippi, die von dem privaten Gefängniskonzern Corrections Corporation of America betrieben wird. Die Forderungen der Gefangenen werden so zitiert: „Wir wollen besseres Essen, ärztliche Versorgung, Aktivitäten, Kleidung. Und wir wollen etwas Respekt!“

Aber auch Ross weist darauf hin, dass der Vorstoß für eine Justizreform seitens des Bundes nur eine sehr kleine Minderheit der Gefangenen insgesamt betrifft: Insgesamt haben wir 2,2 Million Gefangene in den USA. Von den knapp 200.000 Häftlingen des Bundes wurde noch nicht einmal jeder Achte in eine von dreizehn privaten Einrichtungen eingewiesen. Und von dem angekündigten Abschied von den privaten Betreibern ist auch nicht die Einwanderungspolizei betroffen, die kaum eigene Gefängnisse besitzt und die Inhaftierung zu deportierender Ausländer fast vollständig externen Dienstleistern überlässt.

»Die großen Gefängniskonzerne dürften weiterhin das Ohr maßgeblicher Politiker haben. Vor allem ihre Personalkosten fallen niedriger aus, weil Bundesstaaten als Arbeitgeber oft großzügigere Löhne und Sozialleistungen bieten müssen. Doch nach Ansicht der Kritiker führt gerade das zu einem Mangel an qualifizierten Wärtern und Betreuern, wodurch wiederum Sicherheits- und Gesundheitsrisiken entstünden.« Damit legt Ross den Finger auf eine klaffende Wunde. Er selbst formuliert das so: » In der Lobbymacht des in den vergangenen drei Jahrzehnten geradezu explodierten Wirtschaftszweigs liegt vielleicht das grundlegendste Problem, das die Privatisierung verursacht hat. Mit Wahlkampfspenden, Lobbying und „Formulierungshilfen“ für ehrenamtliche Volksvertreter versuchen sie, ihre Interessen durchzusetzen. Und das ist leicht zu ergründen: Wenn immer mehr Personen immer länger weggesperrt werden, dann locken umso saftigere Profite.«

Und gleichsam als Ausblick, der mehr als nachdenklich stimmen sollte:

»Den gegenläufigen Trend haben die Gefängniskonzerne natürlich nicht erst jetzt erkannt. Längst bieten sie den Staaten ihre Dienste auch auf den Gebieten des Drogenentzugs und der Betreuung geistig Kranker an. Immer mehr Politiker mögen in Rehabilitationsprogrammen die Lösung für ein gesellschaftliches Großproblem sehen. Für manche Unternehmen sind sie die nächste Wachstumsbranche.«

Und was ist mit den Betroffenen selbst? Über eine Entwicklungslinie berichtet Jürgen Heiser in diesem Artikel: Wider das Sklavensystem: US-Gefangene planen am 9. September landesweiten Streik in den Gefängnissen.

»Ab dem 9. September werden sich die Insassen zahlreicher US-Gefängnisse mit Arbeitsstreiks gegen ihre sich dramatisch verschlechternde Lage zur Wehr setzen. Das gab ein Aktionsbündnis bekannt, in dem sich Gruppen zusammengeschlossen haben, die Gefangene in ihrem Kampf um ihre Rechte und gegen den institutionellen Rassismus im Land unterstützen. Nach monatelangen Vorbereitungen gehen die Organisatoren derzeit von einer Beteiligung in wenigstens 20 US-Bundesstaaten aus.«

Der 9. September wurde nicht ohne Grund für die geplante Aktion ausgewählt: Der Tag »markiert den 45. Jahrestag eines Aufstands in der Haftanstalt von Attica im Norden des US-Bundesstaats New York. 1.500 Insassen, vorwiegend Schwarze und Latinos, erhoben sich 1971 gegen die unhaltbaren Zustände in dem berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis … Dabei starben 30 Gefangene und neun Wärter.«

Wogegen richten sich die geplanten Proteste?

»Die Kritik richtet sich hauptsächlich gegen den seit Jahren wachsenden Druck auf die Insassen, weil die Haftanstalten überfüllt sind, die medizinische Versorgung miserabel ist und Resozialisierungs- oder Wiedereingliederungsprogramme kaum noch existieren. Den zunehmend höheren Strafurteilen steht die immer seltenere Aussetzung der Strafen zur Bewährung gegenüber. So wächst das Heer rechtloser Zwangsarbeiter in der lukrativen Gefängnisindustrie staatlicher und privater Vollzugsanstalten. Wer dort keinen Willen zu arbeiten zeigt und sich nicht absolut der Anstaltsdisziplin unterwirft, verliert jeden Anspruch auf Hafterleichterungen oder vorzeitige Entlassung, wird statt dessen isoliert oder mit Besuchsverboten und ähnlichem schikaniert.«

Maßgeblicher Akteur ist die „Formerly Incarcerated, Convicted People and Families Movement“ (FICPFM), eine von Exgefangenen und ihren Familien gegründete Bürgerrechtsorganisation im kalifornischen Oakland. Für den 9. und 10. September hat die FICPFM ihre erste nationale Konferenz nach Oakland einberufen.

Es tut sich also einiges, aber so bitter das klingen mag: Wirklich tiefgreifende Reformen sind erst dann zu erwarten, wenn die Kosten des irrsinnigen Strafvollzugssystems entsprechende Maßnahmen auslösen und gleichzeitig sollte man sich darüber bewusst sein, dass es in den USA zahlreiche Widerstände gegen eine Lockerung des Strafvollzugs gibt, die neben den ökonomischen Interessen der Gefängnisindustrie in Rechnung zu stellen sind.

Und bei uns?

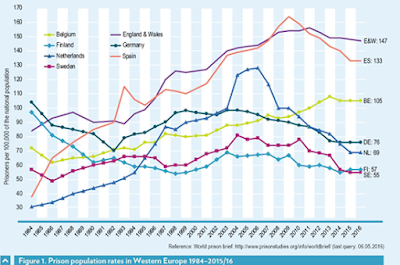

Schauen wir zuerst auf die europäische Ebene. Hierzu hat Frieder Dünkel, Professor für Kriminologie und Strafrecht an der Universität Greifswald und Präsident der European Society of Criminology, einen aktuellen Beitrag verfasst unter der Überschrift The rise and fall of prison population rates in Europe:

»Europe in the early 2000s was rather clearly divided in the “good” and the “bad” countries on this basis. On the one hand we had the “good” Scandinavian countries, with very low prison population rates, and on the other hand Eastern European countries of the old Soviet empire, in particular Russia, the Ukraine and the Baltic states. These Eastern “bad guys” were competing with the US, the nation boasting the highest incarceration rates in the world, with more than 700 prisoners per 100.000 of the population.«

Bis in die frühen 2000er Jahre kann man in den Daten einen Anstieg der Zahl der Inhaftieren in Europa erkennen, was als Ausdruck des „punitive turn“ interpretiert wurde. England und Wales standen als Prototypen für das “neo-correctional model”.

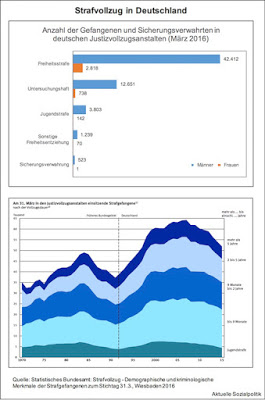

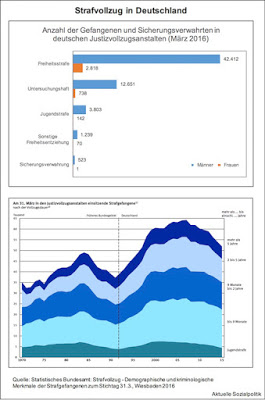

Doch das hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Beispiel Niederlande: »Data for some Western European countries … indicate astonishing changes in prison population rates. The Netherlands, with traditionally low levels in the 1980s experienced a quadruplicating prison population by 2006, and then a decrease in the following 10 years by 46% (from 128 to 69).« In Deutschland hat die Zahl der Gefangenen seit 2003 um 22 Prozent abgenommen. Aber dieser Trend einer Abnahme der Gefangenenzahlen wird als nicht gesichert angesehen, denn »there is a great deal of uncertainty about future developments: The refugee problem could lead to a new wave of incarceration and the moderate crime policy development in some countries, such as Germany, could be reversed by terrorist acts and influence the penal climate … New right wing populist parties, although not yet part of the government, demanded tough crime policies, not only for extraditing foreigners and migrants more easily, but also for sentencing “ordinary” offenders.«

Auf der Ebene der Inhaftierten selbst kann berichtet werden, dass im Mai 2014 von mehreren Inhaftierten der JVA Tegel in Berlin die Gefangenen-Gewerkschaft/Bundesweite Organisation (GG/BO) gegründet worden ist. Das Anliegen und die Forderungen verweisen auf sozialpolitische Kernfragen. So kann man dem Selbstporträt der Organisation entnehmen:

»Die GG/BO stellt die soziale Frage hinter Gittern: kein Mindestlohn, keine Rentenversicherung, keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, kein Kündigungsschutz, kein „Hartz IV“ für Beschäftigungslose in der Haft – das ist die Realität des bundesdeutschen Strafvollzugs für Inhaftierte.

Die GG/BO, die vor und hinter den Gefängnismauern existiert, leitet aus dieser sozial- und arbeitsrechtlichen Diskriminierung Kernforderungen ab: Einbeziehung der inhaftierten Beschäftigten in den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn und in die komplette Sozialversicherungspflicht, Abschaffung der Arbeitspflicht, Aufstockung des Taschengeldsatzes und vor allem volle Gewerkschaftsfreiheit hinter Gittern.«

Zuweilen wird darüber auch in den Medien berichtet (vgl. z.B. Rente und Mindestlohn – auch hinter Gitter), sowie beispielsweise in dem Artikel Mindestlohn hinter Gittern von Janina Brühl aus dem Januar 2015. Zu dem Zeitpunkt ging es vor allem um den gesetzlichen Mindestlohn, der zum 1. Januar 2015 eingeführt worden ist, aber von dem die arbeitenden Gefangenen nicht profitieren:

»Sie kleben Tüten, polstern Sessel oder bauen Faltkartons zusammen. Zehntausende Häftlinge müssen in deutschen Gefängnissen arbeiten. Für die Bundesländer lohnt sich das, 150 Millionen Euro haben sie 2013 so eingenommen, die Häftlinge profitieren weniger: Sie verdienen zwischen sieben und 16 Euro – am Tag. Viele Insassen wollen sich das nicht mehr gefallen lassen, immer mehr schließen sich zu einer Art Knast-Gewerkschaft zusammen. Es begann vergangenen Sommer in Berlin, nun breitet sich die Idee in Nordrhein-Westfalen aus: Von der Justizvollzugsanstalt (JVA) Willich aus koordiniert der Gefangene André Schmitz, der wegen Drogenbesitzes einsitzt, die Arbeit im Westen. 100 Mitglieder hat er in kurzer Zeit gewonnen, bundesweit sind es bereits gut 400 aus 30 Gefängnissen. „Wir kämpfen gegen Ausbeutung“, sagt Schmitz. Zwei Ziele hat die Gruppe: Der neue Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde soll auch für arbeitende Häftlinge gelten. Und der Staat soll für sie in die Rentenversicherung einzahlen. Denn für die Zeit der Knastarbeit fehlt den Gefangenen im Alter die Rente.«

Und schon sind wir mittendrin in den Tiefen und Untiefen des deutschen Sozialrechts. In dem Artikel wird der Strafrechtsexperte Bernd Maelicke zitiert: »Häftlinge seien bereits in der Arbeitslosenversicherung, warum also nicht auch in der Rentenversicherung? „Bei lebenslang sind das schnell mal 15 Jahre, in denen ein Gefangener arbeitet, aber nichts für seine Rentenkasse zusammenkommt. Da ist Altersarmut zwangsläufige Folge“, sagt Maelicke. Das empfänden viele Häftlinge als doppelte Bestrafung.«

Matthias Birkwald, der Rentenexperte der Linken-Fraktion im Bundestag, verweist darauf, dass laut Gesetz nur derjenige einen Rentenanspruch erwirbt, der freiwillig arbeitet. Doch in 13 der 16 Bundesländer herrscht hinter Gittern Arbeitspflicht. Deshalb müssten alle Länder die Arbeitspflicht abschaffen, fordert Birkwald.

Und erneut werden wir Zeugen unterlassenen Tuns in der Vergangenheit und den Folgen einer Föderalisierung in Verbindung mit Bundesländern, die Haushaltsprobleme haben, denn:

»Eigentlich sollte das Problem seit 37 Jahren gelöst sein: Das Strafvollzugsgesetz von 1978 sieht eine Sozialversicherung für Gefangene vor – der Bund hat das nur nie umgesetzt. Seit der Föderalismusreform kümmern sich die Länder um die Gefangenen. Sie müssten den Arbeitgeberanteil zahlen, die meisten wollen das aber nicht.«

An dieser Stelle setzt ein neuer Vorstoß an: Der Deutsche Verein für öffentlich und private Fürsorge hat im Juni 2016 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Einbeziehung von Strafgefangenen in die gesetzliche Rentenversicherung verabschiedet und veröffentlicht, die sich genau auf diesen vor über dreißig Jahren im Gesetz verankerten Punkt der Einbeziehung in die Rentenversicherung (§§ 190, 198 Abs. 3 StVollzG) beziehen.

Der Deutsche Verein empfiehlt dem Gesetzgeber

- Strafgefangene in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen und hierzu ein entsprechendes Bundesgesetz zu verabschieden,

- in diesem Gesetz niederzulegen, dass der Anknüpfungspunkt für die Leis- tung von Beiträgen jede im Vollzugsplan festgelegte und gegen Arbeitsentgelt geleistete Arbeit, arbeitstherapeutische oder sonstige Beschäftigung sowie gegen Ausbildungsbeihilfe geleistete Teilnahme an einer Berufsausbildung, beruflichen Weiterbildung oder anderen ausbildenden oder weiterbildenden Maßnahmen ist,

- mit diesem Gesetz sicherzustellen, dass im Strafvollzug geleistete Arbeit in Anbetracht der zur Bemessung ungeeigneten geringen Verdienste der Gefangenen vollständig – d.h. sowohl der Arbeitgeber- als auch der Arbeitnehmerbeitrag – in einer angemessenen Höhe der Bezugsgröße getragen wird.

»Aufgrund der landesrechtlichen Kompetenz im Strafvollzug bedarf ein solches Gesetz der Zustimmung der Länder. Der Deutsche Verein appelliert an die Länder, einem Bundesgesetz zur Einbeziehung von Strafgefangenen in die gesetzliche Rentenversicherung zuzustimmen.«

Wir werden sehen, dass die damit verbundenen Kosten nicht erwarten lassen, dass der Vorstoß demnächst bzw. überhaupt umgesetzt wird.

Abbildung 1: Dünkel, Frieder (2016): The rise ans fall of prison population rates in Europe