So kann man es auf den Punkt bringen: 80 Prozent aller Haushaltshilfen arbeiten illegal. Was hängen bleibt, muss nicht weiter erläutert werden. Man könnte durchaus aber auch so eine Botschaft platzieren: Die Schwarzarbeit bei Haushaltshilfen ist »trotz der weiterhin hohen Zahlen in den vergangenen zehn Jahren erheblich zurückgegangen.« Beide Aussagen sind für sich genommen richtig und beziehen sich auf eine neue Veröffentlichung aus dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW):

Dominik Enste: Arbeitsplatz Privathaushalt. IW-Kurzberichte 45/2016, Köln 2016.

Enste hat das Sowohl-als-auch in diese Formulierung gepackt: »Die Schwarzarbeit in Privathaushalten ist in den letzten 10 Jahren um bis zu einem Viertel gesunken. Dies ist insbesondere auf den großen Anstieg der Haushaltshilfen in Minijobs (plus 270 Prozent) zurückzuführen. Dennoch arbeiten weiterhin rund drei Millionen Haushaltshilfen in Deutschland schwarz.«

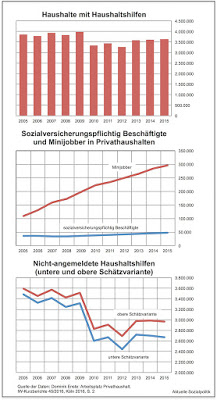

Dabei ist die Zahl der Privathaushalte, die eine Haushaltshilfe beschäftigen, in den vergangenen Jahren – Enste betrachtet die zehn Jahre von 2005 bis 2015 – relativ konstant geblieben. 2005 waren das 3,86 Millionen, für 2015 werden 3,62 Millionen Haushalte ausgewiesen. Zwischen 8 und 10 Prozent aller Haushalte haben in den zurückliegenden Jahren demnach eine Haushaltshilfe beschäftigt.

»Haushaltshilfen helfen überwiegend einerseits älteren Menschen und andererseits (gutverdienenden) Familien. Haushaltshilfen – zu schätzungsweise fünf Sechstel Frauen – können dabei grundsätzlich zwischen vier verschiedenen Beschäftigungsformen wählen. Neben einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in einem Haushalt besteht die Möglichkeit, über eine Dienstleistungsagentur seiner Arbeit nachzugehen, die Arbeit im Privathaushalt als Minijob anzumelden oder sich selbstständig zu machen«, so Dominik Enste.

Und es gibt natürlich noch eine fünfte Beschäftigungsform: die Haushaltshilfen arbeiten schwarz. Und das tun 80 Prozent von ihnen, folgt man den Schätzungen des IW. Auf der Grundlage der IW-Schätzung für das Jahr 2015 ergibt sich, dass »in etwa 3,6 Millionen Haushalte eine Haushaltshilfe beschäftigt (war). In demselben Jahr lag die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Haushaltshilfen nur bei etwa 47.000 Personen. Rund 300.000 Haushaltshilfen waren bei der Minijob-Zentrale angemeldet und rund 20.000 waren offiziell selbständig tätig. Unter der Annahme, dass eine Haushaltshilfe mit angemeldetem Minijob durchschnittlich in zwei bis drei Haushalten tätig ist, arbeiten damit zwischen 2,67 und 3 Millionen Haushaltshilfen in Deutschland schwarz.«

Man kann der Abbildung aber eben auch entnehmen, dass die Zahl der schwarz beschäftigten Haushaltshilfen in den vergangenen zehn Jahren deutlich abgenommen hat, die Schätzwerte des IW sind um ein Viertel kleiner geworden. »Insbesondere ist dies auf den großen Anstieg der Haushaltshilfen in Minijobs (plus 270 Prozent) zurückzuführen.« Eine besonders bedeutsame Rolle dabei spielt das „Haushaltscheck-Verfahren“ der Minijob-Zentrale, das die Anmeldung von Haushaltshilfen als Minijobber vereinfacht. Wenn der Arbeitgeber Privathaushalt diesen Weg nutzt, dann ist die Haushaltshilfe nicht nur legal beschäftigt, sondern mit einer Anmeldung über die Minijob-Zentrale können die Arbeitgeber 20 Prozent ihrer jährlichen Kosten, bis zu 510 Euro, steuerlich geltend machen.

Trotz dieser Vorteile sind „nur“ 300.000 Minijobberinnen in Privathaushalten offiziell gemeldet – das liegt aber auch daran, dass die geringfügige Beschäftigung bei 450 Euro gedeckelt ist und nicht wenige Putzfrauen haben einen offiziellen Minijob und arbeiten in den Privathaushalten zusätzlich schwarz. Viele, die eine Haushaltshilfe auf Minijobbasis, also ganz legal einstellen wollen (oder müssen), werden das kennen – wenn, dann bekommt man nur Angebote auf der Basis „brutto für netto“, als schwarz. Der theoretisch nutzbare Minijob ist schon „vergeben“.

Interessant sind natürlich die politischen Debatten, die sich um die Präsentation dieser Zahlen entwickeln. „Der Staat sollte Schwarzarbeit tolerieren“, so ist beispielsweise ein Artikel dazu überschrieben. Von wem dieses Zitat stammt? Natürlich, von Friedrich Schneider, „Schwarzarbeit-Experte“ an der Universität von Linz.

Er »fordert … sogar, dass der Staat Schwarzarbeit im Haushaltssektor tolerieren sollte. Der Wohlstandseffekt überwiege im Vergleich zum Steuerausfall, denn insbesondere Frauen könnten durch Haushaltshilfen mehr arbeiten, was dem Staat auch in Form von Abgaben wiederum zugutekomme, betonte Schneider: „Deshalb sollte sich der Staat hier großzügig zeigen und Schwarzarbeit im Haushaltssektor tolerieren“.«

Ganz offensichtlich hat der Experte hier einen eher volkswirtschaftlichen Blick auf das Themenfeld. Und man könnte natürlich ergänzend anführen, dass doch bereits heute, wo Schwarzarbeit verboten ist und zu entsprechenden rechtlichen Konsequenzen führt (oder sagen wir korrekter: führen würde), dennoch fast drei Millionen nicht-angemeldete Haushaltshilfen unterwegs sind, wir also de facto bereits eine von Schneider geforderte Tolerierung haben. Das liegt natürlich auch an dem evidenten Kontrollproblem in privaten Haushalten.

Aber die Forderung Schneiders muss weiter verstanden werden, er will offensichtlich eine Legalisierung der Schwarzarbeit in diesem Bereich.

»Wolfgang Buschfort, Sprecher der Minijob-Zentrale, ist von dieser Idee wenig begeistert. „Wer Schwarzarbeit im Haushaltsbereich akzeptiert, müsste das dann auch im gewerblichen Bereich tun. Das wäre ein fatales Signal“, sagte er.«

Aber es ist schon ein echtes Dilemma, das auch der Sprecher der Minijob-Zentrale anspricht: Den Druck zu erhöhen und Privathaushalte strenger zu kontrollieren, sei jedoch „nicht durchsetzbar“, so wird er in dem Artikel zitiert.

Gibt es Alternativen? Sabine Zimmermann, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, wird mit diesem Vorschlag zitiert:

Sie fordert …, dass Minijobs in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse überführt werden müssen. „Die Beschäftigten sollten über Vermittlungsagenturen regulär angestellt sein. Auf die Weise würde der ganze Bereich transparent, und wir kämen vom Vier-Augen-Prinzip hinter verschlossenen Türen weg.

Auch Brigitte Pothmer, Arbeitsmarkt-Expertin der Grünen im Bundestag, scheint diesem Ansatz folgen zu wollen: »Speziell geförderte Dienstleistungsagenturen könnten helfen, die Arbeit in Privathaushalten von Bürokratie zu befreien und existenzsichernde Jobs zu schaffen.« Aber zugleich kennt sie die Untiefen dieses nur auf den ersten Blick überzeugenden Lösungsansatzes: »Das könne aber nur eine Antwort sein, denn haushaltsnahe Dienstleistungen seien individuelle Beschäftigungsverhältnisse, die den sehr privaten und persönlichen Bereich betreffen würden.«

So ist das, die Idee mit den Agenturen gibt es schon lange, auch entsprechende Modellversuche wurden durchgeführt. Mit sehr ernüchternden, um nicht zu sagen mehr als enttäuschenden Ergebnissen. Zum einen wollen viele Kunden nicht einer Agentur, die dann irgendwen schickt, den Zugang zur eigenen Wohnung ermöglichen. Zum anderen aber, man muss es auch ansprechen, wollen offensichtlich viele Privathaushalte nicht auf die Kostenvorteile durch die Schwarzarbeit verzichten.

Was bleibt? Eine gewisse Ratlosigkeit aus Sicht derjenigen, die sich eine Welt der legalen Beschäftigungsformen wünschen.