Bewohner von Pflegeheimen müssen immer mehr selbst zahlen, so Timot Szent-Ivanyi in seinem Artikel Kosten für Pflegeheime steigen deutlich. Dabei sind die Leistungen aus der Pflegeversicherung doch erst zum 1. Januar 2015 angehoben worden. Aber die Heimbewohner müssen mehr aus der eigenen Tasche bezahlen als vor dem Inkrafttreten der Reform. Das zumindest zeigen Berechnungen des Verbandes der privaten Krankenversicherung (PKV). Die Zahlen aus der PKV-Pflegedatenbank gelten für alle Versicherten, da die private und die gesetzliche Pflegeversicherung die gleichen Leistungen haben. Szent-Ivanyi berichtet über die Situation am Beispiel der rund 380 Pflegeheime, wobei die Daten auch zeigen, dass die durchschnittlichen Heimkosten in der Hauptstadt über dem bundesdeutschen Durchschnitt liegen. Die Ursache für die steigenden Eigenbeträge der Pflegebedürftigen ist einfach: Die Kosten für einen Heimplatz steigen stärker als die Leistungen aus der Pflegeversicherung. »Die wachsenden Eigenanteile bestätigen einen längerfristigen Trend: Die Leistungen der Pflegeversicherung werden schleichend entwertet, weil die Kosten stärker steigen als die Zuweisungen aus der Pflegeversicherung. Berechnungen haben ergeben, dass die Leistungen seit Einführung der Pflegeversicherung im Jahre 1995 mehr als 25 Prozent an Wert verloren haben. Auch die zum 1. Januar diesen Jahres erfolgte Erhöhung der Zahlungen um vier Prozent hat den Wertverfall nicht stoppen können«, bilanziert Timot Szent-Ivanyi.

Man kann das angesprochene Auseinanderlaufen von Heimkosten und Leistungen aus der Pflegeversicherung am Beispiel von Berlin verdeutlichen:

»Zum 1. Januar 2015 wurden mit der Pflegereform die Zuweisungen für einen Heimplatz je nach Pflegestufe zwischen 41 und 62 Euro angehoben. In der höchsten Pflegestufe III werden derzeit beispielsweise 1.612 Euro gezahlt. Die durchschnittlichen Heimkosten kletterten jedoch stärker, und zwar abhängig vom Pflegebedarf zwischen 56 und 77 Euro. Wer die Pflege nach der Stufe I benötigt, muss derzeit in Berlin für einen Heimplatz im Schnitt 2.756 Euro zahlen. In Stufe II sind 3.336 Euro fällig, in Stufe III 3.750 Euro. Im Bundes-Schnitt sind die Heime jeweils rund 300 Euro billiger.

Damit steigen die Anteile, die die Hilfebedürftigen in Berlin selbst aufbringen müssen, trotz verbesserter Pflegeleistungen an. Der Eigenanteil in Pflegestufe I wächst um rund 15 Euro auf 1.692 Euro, in der Stufe II um 18 Euro auf 2.006 Euro und um 15 Euro auf 2.138 Euro in der Stufe III.«

Das sind erhebliche Beträge, die natürlich bei vielen Menschen weit über dem liegen, was sie an Renten haben. Kann ein Pflegebedürftiger diese Beträge nicht aus seinen Alterseinkünften und/oder seinem Vermögen zahlen, ist er auf Sozialhilfe angewiesen. Die Sozialämter können sich das Geld bei den Kindern zurückholen, womit wir schon bei der nächsten großen Baustelle wären.

Kathrin Gotthold greift dieses in den vor uns liegenden Jahren mit Sicherheit an individueller Betroffenheit und gesellschaftlicher Brisanz gewinnende Thema in ihrem – etwas reißerisch überschriebenen – Artikel So riskieren Eltern die Existenz ihrer Kinder ausführlich auf.

»2,63 Millionen pflegebedürftige Mitmenschen gab es bereits Ende 2013 in Deutschland. Das sind 125.000 mehr als 2011 – ein Anstieg um fünf Prozent. Im Jahr 1999 zählte Deutschland noch rund zwei Millionen Pflegebedürftige. Prognosen zufolge steigt ihre Zahl bis 2050 um weitere rund zwei Millionen.«

Gotthold bezieht sich dabei auf die aktuellsten Daten der Pflegestatistik 2013, deren Deutschlandergebnisse vom Statistischen Bundesamt vor kurzem veröffentlicht worden sind. Für das Thema hier besonders relevant: 764.000 Pflegebedürftige, das sind 29% aller Pflegebedürftigen, wurden vollstationär in 13.000 Pflegeheimen mit 675.000 Beschäftigten betreut.

Können Eltern im Alter die Kosten für die Pflege oder die Heimunterbringung nicht mehr aufbringen, wendet sich das Sozialamt an die Kinder. Und dann merken erst viele, dass es nicht nur eine Unterhaltsverpflichtung der Eltern gegenüber ihren Kindern gab, sondern es gibt auch den umgekehrten Weg, den „Elternunterhalt“ nach § 1601 BGB – und immer mehr Sozialämter gehen konsequent diesen Weg, um sich ein Teil der steigenden Ausgaben für die Hilfe zur Pflege von den Kindern wieder zurückzuholen und diese an der Finanzierung vor allem der teuren Heimkosten zu beteiligen. Dabei kann nicht nur auf das Einkommen der Kinder zurückgegriffen werden, sondern abzüglich bestimmter Schonwerte auch auf deren Vermögen. So kann das Sozialamt verlangen, dass Kinder ein Ferienhaus oder auch ein unbebautes Grundstück verkaufen. Sicher geschützt ist hingegen das selbst genutzte Familienheim. Unterhaltspflichtig sind nur die Kinder des Berechtigten. Schwiegerkinder sind davon nicht betroffen (BGH, Urteil vom 14.01.2004, Az. XII ZR 69/01). Aber das ist dem Grunde nach nicht begrenzt auf die eigenen Eltern: Grundsätzlich besteht nach dem Gesetz auch eine Unterhaltspflicht der Enkel gegenüber ihren Großeltern. Weil die näheren Verwandten gemäß § 1606 Abs. 2 BGB vor den entfernteren Verwandten haften, müssen Enkelkinder für den Unterhalt der Großeltern aber nur dann zahlen, wenn deren Kinder selbst nicht verpflichtet sind, weil ihr Einkommen und Vermögen zu gering sind.

»Ein im Pflegeheim untergebrachter Elternteil hat Anspruch auf Unterhalt in Höhe der notwendigen Heimkosten zuzüglich eines Barbetrags für die Bedürfnisse des täglichen Lebens (BGH, Urteil vom 19.02.2003, Az. XII ZR 67/00). Letzterer beläuft sich nach § 27b Abs. 2 S. 2 SGB XII derzeit auf mindestens 107,73 Euro im Monat. Die Summe soll die Aufwendungen für Körper- und Kleiderpflege, Zeitschriften, Schreibmaterial und den sonstigen Bedarf des täglichen Lebens decken. Häufig geht der Sozialhilfeträger zunächst in Vorleistung und holt sich das Geld dann von den Kindern zurück. Die zuständige kommunale Behörde macht laut § 94 SGB XII den Anspruch des Heimbewohners seinen Kindern gegenüber geltend und hat auch das Recht, von diesen Auskunft über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu verlangen«, so Britta Beate Schön in ihrem Beitrag Unterhalt von Kindern für ihre Eltern. In einem ersten Schritt wird das bereinigte Nettoeinkommen der Kinder berechnet und davon dann der Selbstbehalt abgezogen nach Maßgabe der Düsseldorfer Tabelle. »Dem Unterhaltspflichtigen steht seit dem 1. Januar 2015 ein Selbstbehalt von 1.800 Euro und für den Ehepartner von 1.440 Euro pro Monat zu. Der Familienselbstbehalt beläuft sich damit derzeit monatlich auf 3.240 Euro. Hinzu kommen Freibeträge für eigene Kinder, die sich ebenfalls nach der Düsseldorfer Tabelle richten.« Und dann kommt die entscheidende Vorschrift: »Tatsächlich an Unterhalt zahlen müssen Kinder von diesem bereinigten und um den Selbstbehalt verminderten Nettoeinkommen die Hälfte.« Beispiel: »Bei einem bereinigten Nettoeinkommen von 2.000 Euro und einem Selbstbehalt von 1.800 Euro ergibt sich ein Unterhaltsanspruch in Höhe von 50 Prozent von 200 Euro, also 100 Euro im Monat.«

Kathrin Gotthold befürchtet in ihrem Artikel eine „Welle von Pflegeverweigerern“ auf die deutschen Gerichte zurollen. Dabei ist eine grundsätzliche Verweigerung des Elternunterhalts nach der bereits vorliegenden Rechtsprechung nur auf wenige, sehr eng abgegrenzte Fallkonstellationen beschränkt. Dazu Britta Beate Schön in ihrem Beitrag: »Elternunterhalt kann nur durch schwere Verfehlungen gegen das Kind nach § 1611 BGB verwirkt werden. Das ist jedoch auf Ausnahmefälle beschränkt (BGH, Urteil vom 15.09.2010, Az. XII ZR 148/09). Eine schwere Verfehlung liegt selbst dann nicht vor, wenn der Vater den Kontakt zu seinem Kind seit 40 Jahren abgebrochen hat und ihn durch Testament bis auf den gesetzlichen Pflichtteil enterbt hat (BGH, Urteil vom 12.02.2014, Az. XII ZB 607/12). Das Kind musste trotzdem zahlen.«

Wenn man sich vor Augen führt, in welchem Ausmaß in den vor uns liegenden Jahren die Zahl der Pflegebedürftigen ansteigen wird und wie viele Menschen darunter sein werden, bei denen die Lücke zwischen dem, was sie aus der eigenen Rente, geringem bis gar nicht vorhandenen Vermögen und den Leistungen aus der Pflegeversicherung zur Abdeckung der Pflegekosten beitragen könnten, und den erwartbar weiter stark ansteigenden Pflegekosten erheblich sein wird, dann muss man keine Studie machen, um zu erkennen, dass die Inanspruchnahme der Kinder über den Elternunterhalt erheblich an Bedeutung gewinnen wird. Und damit zwangsläufig auch die Konfliktintensität, die hier grundsätzlich begründet liegt. Wenn es auch – wie bereits dargelegt – nur sehr wenige Möglichkeiten gibt, sich dem Elternunterhalt zu entziehen, werden dennoch die Gerichtsverfahren deutlich zunehmen, da die Betroffenen mit den Sozialämtern über die konkrete Festlegung der Unterhaltsverpflichtung streiten werden. Dafür werden alleine die vielen Rechtsanwälte sorgen, die sich auf dieses Themenfeld bereit spezialisiert haben bzw. das tun werden. Allerdings gibt es auch Möglichkeiten, wenn man denn zahlen muss, den Staat an den dann zu übernehmenden Pflegekosten zu beteiligen, in dem man diese steuerlich geltend macht (vgl. hierzu den Beitrag So beteiligen Sie den Staat an den Pflegekosten von Barbara Brandstetter).

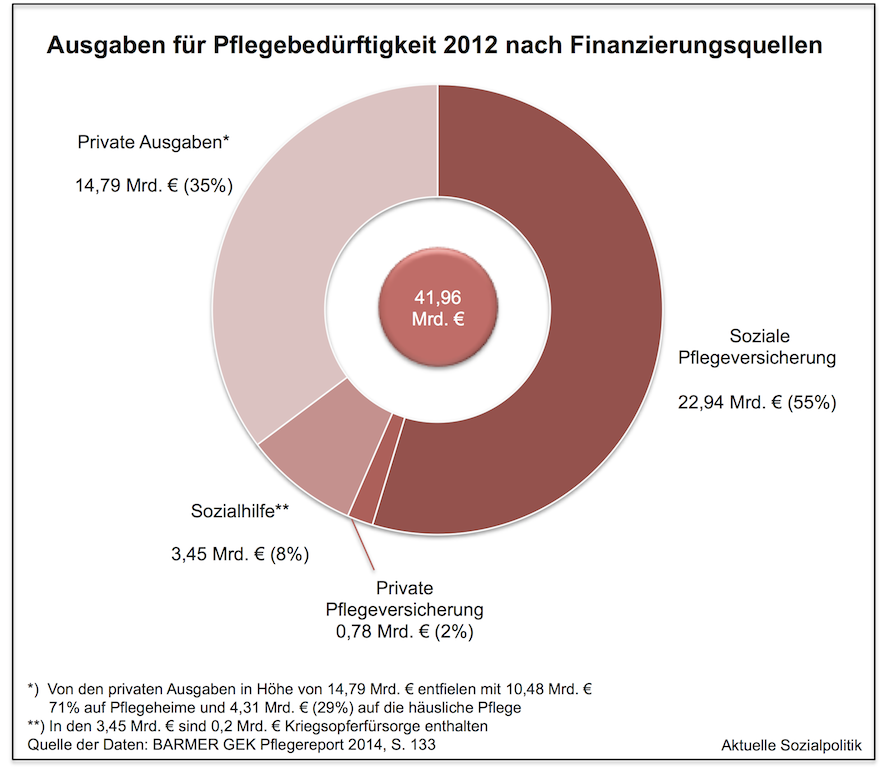

Darüber hinaus ist das Thema von einer grundsätzlichen sozialpolitischen Bedeutung, zeigt sich an dieser Stelle doch erneut, was es bedeutet, dass die Pflegeversicherung eine Teilkaskoversicherung ist, also eben gerade nicht die gesamten Kosten der Pflegebedürftigkeit, sondern diese nur anteilig abdeckt.

Die scheinbar einfachste Möglichkeit des Umgangs mit dem erwartbar ansteigenden Problemdruck wäre eine Dynamisierung der Leistungen aus der beitragsfinanzierten Pflegeversicherung an die Entwicklung der Pflegekosten, vor allem der Heimkosten. Eine solche Regelung ist nicht nur aus Gründen der Budgetbegrenzung relativ unwahrscheinlich. Sie würde auch zu nicht-trivialen Verteilungseffekten führen, denn von einer Anhebung der Leistungen der Pflegeversicherung würden eben auch und gerade diejenigen profitieren, die über höhere Einkommen und Vermögen verfügen, die sie dann nicht mehr zur Gegenfinanzierung der Pflegekosten einbringen müssten.

Wieder einmal zeigt sich an diesem Beispiel die gleichsam doppelte Bedeutung der Kinder: Zum einen stellen sie die Beitragszahler in der umlagefinanzierten Pflegeversicherung und sorgen damit auch für die Aufbringung der Mittel für die Kinderlosen. Und dann werden sie im Bedarfsfall und bei Erfüllung der Voraussetzungen auch noch ergänzend zum Unterhalt der eigenen Eltern in Anspruch genommen.

Abbildung: Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV): Lücken der Pflegepflichtversicherung (25.04.2015)