Auch wenn derzeit ein Großteil der Diskussionen nach Vorlage des Koalitionsvertrages zwischen Union und SPD um die Tiefen und Untiefen politischer Erwerbsbiografien kreist, sollte man den Blick nicht ablenken lassen, sondern das 177 Seiten umfassende Kompromissergebnis der Verhandler genauer analysieren. Wenn man das tut, dann stößt man auf „interessante“ Vereinbarungen, die sich wie eine Fortsetzungsgeschichte dessen lesen, was hier schon vor Jahren thematisiert und problematisiert wurde. Da gibt es im Koalitionsvertrag vom 7. Februar 2018 ein Kapitel VII unter der wohlklingenden Überschrift „Soziale Sicherheit gerecht und verlässlich gestalten“. Und wenn man sich in die dort beschriebenen Vorhaben vertieft, dann stößt man auf diesen Passus:

»Zur Sicherung der bundesweiten Versorgung mit Presseerzeugnissen für alle Haushalte – in Stadt und Land gleichermaßen – wird bei Minijobs von Zeitungszustellerinnen und Zeitungszustellern der Beitrag zur Rentenversicherung, den die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu tragen haben, befristet für die Dauer von fünf Jahren bis zum 31. Dezember 2022, von 15 auf 5 Prozent abgesenkt.«

An dieser Stelle wird sich der eine oder andere treue Leser dieses Blogs stirnrunzelnd erinnern – da war doch schon mal was mit Sonderregelungen für die Zeitungszusteller? Richtig, wir müssen uns an dieser Stelle zurückbeamen in die Zeit, als das Mindestlohngesetz entstand und kurz vor der gesetzgeberischen Verabschiedung stand, also in das Jahr 2014.

Am 24. Juni 2014 erschien in diesem Blog der Beitrag Nothilfe für die Zeitungsverleger: Noch eine Ausnahme beim flächendeckenden Mindestlohn (eigentlich) ohne Ausnahmen? Wir befanden uns damals inmitten der Schlacht um die Ausgestaltung des gesetzlichen Mindestlohnes, dessen Einführung zum 1. Januar 2015 in Aussicht gestellt wurde. Zum einen liefen zahlreiche Mainstream-Ökonomen mit einem wahren Furor Sturm gegen den Mindestlohn als solchem und malten gigantische Jobverluste an die Wand. Wir wissen, was daraus geworden ist – nichts. Auf einer ganz anderen Baustelle waren die Lobbyisten einzelner Branchen unterwegs – sie versuchten mal offen, mal im Hinterzimmer für ihren Beritt Ausnahmeregelungen herauszuschlagen. Hier sah das Ergebnis durchaus anders aus als bei den Excel-Ökonomen.

Das wurde bereits grundgelegt mit der Formulierung im damaligen Koalitionsvertrag, dass man mit den Branchen über die Umsetzung des Mindestlohnes sprechen und verhandeln wolle, was die Tür für Ausnahmeregelungen geöffnet hatte. Die sind dann ja auch gekommen – für Jugendliche unter 18 Jahren, für Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Monaten und als Übergangslösung die Regelung, dass in Branchen, die tarifvertraglich niedrigere Löhne vereinbart hatten als die vorgesehenen 8,50 Euro pro Stunde Mindestlohn, bis Ende 2016 auf die Anwendung des eigentlich höheren Mindestlohnsatzes verzichtet werden konnte.

Und zahlreiche Branchen hatten versucht, unter das Dach der Ausnahmeregelungen zu schlüpfen – die Taxi-Branche, die Landwirte für die bei ihm beschäftigten Saisonarbeiter oder der gesamte Bereich der Gastronomie.

Mit dabei – die Zeitungsverleger. Nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Zeitungsverleger (BDZV) gab es 2014 etwa 160.000 Zeitungsausträger. Die Mehrzahl davon sind geringfügig Beschäftigte, also Minijobber. Und die Verleger haben Zeter und Mordio geschrieen und sie wurden offensichtlich erhört in den heiligen Hallen des Bundesarbeitsministeriums. Zumindestens, so der Stand im Juni 2014, war man bereit, ihnen ein Kompensationsangebot zu machen. Das sollte so aussehen, dass zwar der Mindestlohn grundsätzlich auch für die Zeitungsausträger Anwendung finden würde, gleichzeitig man aber die damit verbundenen höheren Kosten an einer anderen Stelle teilweise kompensieren will, indem den Arbeitgebern ein Teil der Sozialabgaben erlassen wird.

Bereits damals hatte man eine teilweise „Kompensation“ der Mindestlohnkosten vor Augen, die nun wieder – man schaue sich die Formulierung am Anfang dieses Beitrags aus dem neuen Koalitionsvertrag an – von den Toten auferstanden ist: Die Überlegung damals war, den Zeitungsverlegern für fünf Jahre befristet geringere Sozialabgaben für Minijobber unter den Zeitungsboten einzuräumen. Dadurch, so die damalige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD), würden etwa 60 Prozent der Mindestlohn-Mehrkosten für die Zeitungsverleger ausgeglichen. Konkret hatte man den Zeitungsverlegern das Angebot gemacht, dass sie für fünf Jahre für Minijobber nur die geringeren Sozialabgaben wie in Privathaushalten zahlen. Das hätte einen Unterschied von rund 18 Prozentpunkten ausgemacht, denn für Minijobs im privaten Bereich fallen inklusive der Pauschalbesteuerung für Arbeitgeber 12,5 Prozent des Lohns an Abgaben an. Im gewerblichen Bereich sind es 30 Prozent.

Aber zu dieser damals schon angedachten Rabatt-Regelung bei den Minijobs ist es im Finale dann nicht gekommen. Bereits wenige Tage später, am 27. Juni 2014, wurde dann dieser Beitrag hier veröffentlicht: Die „Ausnahmeritis“ grassiert im großkoalitionären Berlin. Oder: Wie der Mindestlohn schrittweise in Richtung Schweizer Käse verhandelt wird. Zwischenzeitlich hatte es auch die Lobby der Bauern geschafft, Sonderregelungen für ihre Saisonarbeiter herauszuschlagen. Und auch die Zeitungsverleger waren erfolgreich, aber anders als ursprünglich angeboten: Statt der angepeilten Entlastung bei den Sozialbeiträgen hatte man sich auch befristete Abweichungen vom Mindestlohn an sich verständigt.

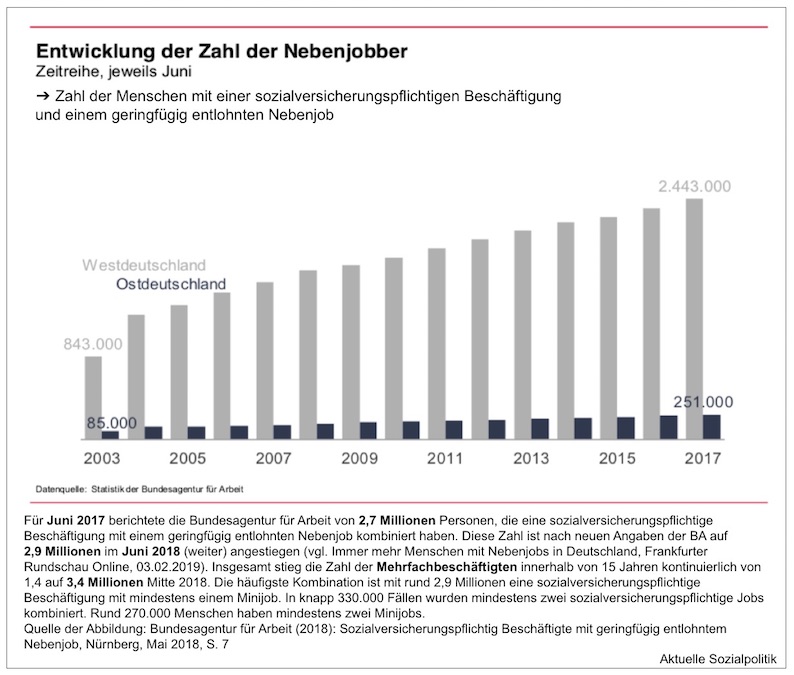

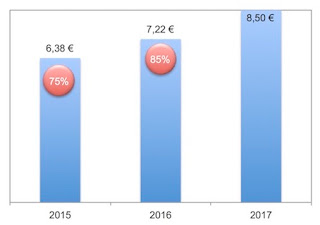

Und Anfang Juli 2014 wurde dann das Mindestlohngesetz (MiLoG) verabschiedet. Die Bemühungen der Verleger-Lobby, für die Zeitungszusteller Ausnahmeregelungen den Mindestlohn betreffend, waren durchaus erfolgreich – kurz vor Toresschluss wurde die in der Abbildung skizzierte Übergangsregelung eingebaut (vgl. dazu dann den Beitrag Die Zeitungszusteller, ihr verdünnter Mindestlohn und – nicht nur – der Lobbyismus der Verleger. Eine echte Zangengeburt mit offenem Ende vom 23. Juli 2014). Um das Besondere dieser Lex Verleger-Lösung zu verstehen, muss man sich an dieser Stelle nochmals in Erinnerung rufen, dass die Möglichkeit, übergangsweise bis 2017 von den 8,50 Euro pro Stunde nach unten abzuweichen nur für die Fälle zugelassen war, in denen die Tarifparteien eine tarifvertragliche Regelung getroffen haben. Genau das aber haben die Verleger andres als andere Arbeitgeber nun gerade nicht gemacht – und trotzdem haben sie die Übergangsregelung bekommen: Im Ergebnis haben die Verleger also ihr tarivertragsfeindliches Verhalten belohnt bekommen im Kontext eines „Tarifautonomiestärkungsgesetzes“. Das hat schon was.

Was waren denn eigentlich die offiziellen Argumente für die Sonderregelung zugunsten der Zeitungszusteller? Man glaubt es kaum, aber unter der „Pressefreiheit“ hat man es damals schon nicht gemacht: Die Zustellung ist notwendige Bedingung für das Funktionieren der durch Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes geschützten freien Presse. Die verlässliche Trägerzustellung von Zeitungen und Zeitschriften am Tag ihres Erscheinens an den Endkunden ist eine wesentliche Säule für den Vertrieb dieser Printprodukte, so konnte man es der Begründung entnehmen. Meine Einordnung dieses Versuchs einer Rechtfertigung im Jahr 2014 ging so:

»Also das ist schon reichlich skurril, denn das bedeutet, dass man offensichtlich die Pressefreiheit nur aufrechterhalten kann, wenn man denn den Austrägern sehr niedrige Vergütungen zahlt. Nur – ungeachtet der Putzigkeit dieses „Arguments“, denn eigentlich bedeutet das ja konsequent, also logisch bis zum Ende gedacht, dass Tageszeitunge, aber auch die Werbezeitungen, die es vielerorts gibt und die kostenlos an die Haushalte verteilt werden, eine Staatssubventionierung bekommen müsste, die man über eine Zeitungs-GEZ organisieren könnte 😉 – ist das eigentlich richtig? Gibt’s nicht immer wieder Berichte von Medienökonomen, die darauf hinweisen, dass nicht wenige Verlage Renditen auch im zweistelligen Prozentbereich erwirtschaften? Außerdem: Was ist eigentlich von denjenigen Verlegern zu halten, die in den letzten Jahren durch Aufspaltungen und Ausgliederungen der Zustellung in tariflose, betriebsratsfreie Sub- und Sub-Sub-Unternehmen die Löhne soweit gesenkt haben, dass heute für ganze Regionen keine Zeitungsträger mehr gefunden werden, dass Stellen nicht besetzt sind und dadurch die zuverlässige und pünktliche Zustellung akut gefährdet ist? Welchen Dienst erweisen sie der Pressefreiheit und dem Grundgesetz?«

Bereits damals wurde darüber nachgedacht, wie das mit der Besserstellung der Verleger wirklich hatte passieren können. Das Politik-Magazin „Report Mainz“ griff das Thema in diesem kritischen Beitrag im Sommer 2014 auf: Ausnahmen beim Mindestlohn: Der Sieg der Lobby. Natürlich ist die Hypothese naheliegend, dass die Politik hier gegenüber einer ganz speziellen Branche deshalb nach einer Ausnahmeregelung gesucht hat bzw. sich ihrem Lobby-Druck gebeugt hat, weil sie die Meinungsmacht und die Einflussmöglichkeiten über das, was da ausgetragen wird, fürchtet. Es soll ja Medien geben, die Politiker in Grund und Boden schreiben lassen können.

Und man soll ja nicht glauben, dass die Verleger sich mit dieser geldwerten Verbeugung vor ihrem tatsächlichen oder vermuteten Einfluss zufrieden gegen haben. Sie habe weiter auf die Tränendrüse der Existenzgefährdung durch den Mindestlohn gedrückt. Man erinnere sich an eine (in mehrfacher Hinsicht) bezeichnende Szene aus dem letzten Bundestagswahlkampf, im Jahr 2017, über die in diesem Beitrag von Marvin Schade vom 1. September 2017 berichtet wird: „Dann können Sie nicht SPD wählen“: So watschte Martin Schulz die Geschäftsführerin der Lübecker Nachrichten ab: »Der Mindestlohn für Zeitungszusteller ist vielen Verlagen ein Dorn im Auge. Deshalb versuchen fleißige Lobbyisten, die Politik von Entlastungen zu überzeugen. Wie plump das ablaufen kann, offenbarte nun Stefanie Hauer, Geschäftsführerin der Lübecker Nachrichten. Im Gespräch mit Martin Schulz winselte sie förmlich um Hilfe – zum Leidwesen anwesender Redakteure, die sich in stiller Fremdscham wanden.«

Die Verlagsgeschäftsführerin wollte von Schulz wissen, ob er als Kanzler Entlastung schaffen könne, beispielsweise indem er Verlagen geringere Sozialabgaben zusagt. Die Antwort des damaligen Kanzlerkandidaten war wie so viele seiner Aussagen scheinbar eindeutig: »Auf diesem Wege könne er … nicht helfen. Das paritätische Versicherungssystem werde er gewiss nicht anfassen.«

Na ja, mittlerweile sind wir schlauer. Der anfangs zitierte Passus ist genau das, wofür die Lobbyistin in eigener Sache noch niedergemacht wurde. Wer zuletzt lacht, der lacht am besten.

Von der Öffentlichkeit bis zum letzten Moment nicht bemerkt, haben die Unterhändler von Union und SPD in den Koalitionsvertrag eine bemerkenswerte Sonderregelung für Zeitungszusteller eingebaut. Unter Verweis auf eine „Sicherung der bundesweiten Versorgung mit Presseerzeugnissen für alle Haushalte“ soll demnach der Rentenbeitrag für Zeitungszusteller – die vielfach als Minijobber beschäftigt sind – rückwirkend ab 1. Januar 2018 für zunächst fünf Jahre „von 15 auf 5 Prozent abgesenkt“ werden.

Man sollte an dieser Stelle aufrufen, was das für Konsequenzen hat – für die betroffenen minijobbenden Zeitungszusteller:

»Damit würden die ohnehin geringen Rentenansprüche der Betroffenen nochmals deutlich reduziert. Zudem müssten sie – sofern sie bereits rentenversicherungspflichtig waren und dies auch bleiben wollen – künftig 13,6 statt bisher 3,6 Prozent ihres Verdiensts aus eigener Tasche aufbringen.« (Quelle: Verwirrung um Rentenbeitrag für Zeitungszusteller).

Und das in einem Kapitel unter der Überschrift „Soziale Sicherheit gerecht und verlässlich gestalten“. Kein Wunder ist das erst im letzten Moment in der Vertragswerk eingebaut worden. Aber eben mit Zustimmung der sozialdemokratischen Verhandler. »Wie die Sonderregel in den Koalitionsvertrag geraten ist, wissen nach Angaben der FAZ selbst die Mitglieder der Koalitions-Arbeitsgruppe Soziales nicht. Sie sei „wohl über die Chefebene eingespeist“ worden, in der Arbeitsgruppe sei dieses Thema nicht zur Sprache gekommen. Spekulationen zufolge hat der Bundesverband der Zeitungsverleger (BDZV) die geplante Neuregelung an die Verhandlungsführer herangetragen.«

So ist das. Sozialpolitik ist eine ewige Fortsetzungsgeschichte. Und mancher Lobbyismus ist überaus erfolgreich, wie wir erneut an diesem Fallbeispiel lernen müssen.

Damit auf den ersten Blick in keinem Zusammenhang steht der folgende Hinweis: »Kurz vor Ende der Verhandlungen haben Union und SPD nach Informationen des SPIEGEL die Einführung eines Lobbyregisters gestrichen«, kann man dieser Meldung entnehmen: Union und SPD streichen Lobbyregister.

»Mit einem solchen Register könnte die Identität von Lobbyisten, deren Auftraggeber, politische Ziele und Finanzierung offengelegt werden. In einem Vertragsentwurf hieß es noch: „Wir wollen mit einem verpflichtenden Lobbyregister Transparenz schaffen, ohne wirksames Regierungshandeln oder die freie Ausübung des parlamentarischen Mandats einzuschränken.“… SPD-Unterhändler Ulrich Kelber macht die CSU für die Streichung verantwortlich. Deren Widerstand sei „erstaunlich“ gewesen.«

Ein Schelm, der jetzt bestimmte Assoziationen hat.