Sie haben einige Tage miteinander gesprochen. Die SPD, die Grünen und die FDP. Diese Runden wurden als „Sondierungsgespräche“ bezeichnet. Nun ist die Sonde wieder raus aus dem durchaus voluminösen Körper dessen, was die anstehende Regierungsarbeit abbildet. Und die Ergebnisse der Sondenprüfung wurden in ein Papier gepresst und dort zu mehr oder weniger konkreten Ausblicken auf eine mögliche Ampel-Bundesregierung in Worte gegossen. Auf dieser Basis kann man sich nun vorstellen, miteinander zu sprechen. Also noch ernsthafter als bislang, gleichsam Gespräche zweiter Ordnung. Das wären dann offizielle Koalitionsverhandlungen, an deren Ende eine neue Version des heiligen Schriftsatzes der modernen, koalitionären Regierungspolitik stehen würde: ein Koalitionsvertrag mit irgendeinem mehr oder weniger bedeutungsschwangeren Titel (der bislang letzte Koalitionsvertrag aus dem März 2018, damals zwischen den Unionsparteien und der SPD vereinbart, war mit diesem posaunenhaften Dreischritt überschrieben: „Ein neuer Aufbruch für Europa – Eine neue Dynamik für Deutschland – Ein neuer Zusammenhalt für unser Land“.)

Nun also liegt das Sondierungspapier der im Entstehen befindlichen Ampel-Koalition vor:

➔ Ergebnis der Sondierungen zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP (15.10.2021)

Hier interessiert natürlich vor allem, welche sozialpolitisch relevanten Themen angesprochen sowie ob und welche Veränderungen in Aussicht gestellt werden.

Man muss bei dem nun vorliegenden Sondierungspapier und dem Versuch einer ersten Einordnung beachten, welchen Charakter die drei beteiligten Parteien dem Papier zuschreiben. Gleich auf der ersten Seite findet man dazu: »Es umfasst nur die Themen, über die die Verhandlungspartner vor Eintritt in Koalitionsverhandlungen eine Vorfestlegung erreichen wollten.« Das bedeutet einerseits, dass noch zahlreiche Punkte bei nun folgenden Koalitionsverhandlungen besprochen und vertieft werden, die jetzt noch nicht auftauchen – zum anderen aber markieren die explizit genannten Punkte gleichsam rote Linien, die nicht (mehr) überschritten werden können/sollen.

Gleich am Anfang – unter der Überschrift „Moderner Staat und digitaler Aufbruch“ findet man zwei sehr allgemein gehaltene Absichtserklärungen, die aber in mehrfacher Hinsicht für die Sozialpolitik relevant sein können:

➔ »Der Föderalismus ist die Grundsäule der Bundesrepublik. Um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, braucht es Klarheit bei den Aufgaben und der Finanzierung. Wir streben eine engere, zielgenauere und verbindliche Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen an.«

Was daran soll sozialpolitisch relevant sein? Es ist nicht nur die permanente (und nicht selten auch strittige) Frage nach der Zuständigkeit für bestimmte Aufgaben (und ihrer Erledigung) bis hin zum Themenfeld „konkurrierende Gesetzgebung“, sondern vor allem die Frage der Finanzierung, konkreter: der Verteilung der Finanzierungslasten, steht im Zentrum vieler Bemühungen um eine Weiterentwicklung von bestehenden Leistungen, die für Millionen Menschen relevant sind.

➞ Als ein Beispiel für die Verdeutlichung dessen, was hier gemeint ist, sei an die Kindertagesbetreuung in Deutschland erinnert. Hier haben wir zum mit dem SGB VIII ein Bundesgesetz (das erst vor kurzem durch das „Kinder- und Jugendstärkungsgesetz“ – KJSG – verändert wurde), in dem u.a. auch bundesgesetzliche Vorgaben enthalten sind bzw. in dem man harten Regelungen wie Personalvorgaben regeln könnte. Aber die Umsetzung des Gesetzes ist dann im Regelfall der „örtliche Träger“ zuständig, also eine kommunale Aufgabe, deren Ausgestaltung dann in den einzelnen Bundesländer ländergesetzlich geregelt werden. Nun haben wir am Beispiel des Ausbaus der Kindertagesbetreuung vor allem für die unter dreijährigen Kinder (und das vor allem in Westdeutschland) gesehen, dass damit erhebliche Kosten gestemmt werden mussten. Die tatsächliche Finanzierung der Kindertagesbetreuung basiert auf einem komplexen und dann auch noch zwischen den Bundesländern erheblich streuenden Mischsystem aus (teilweise) Eltern, Kommunen, Bundesländer und auch dem Bund. Der Bund kann aber – selbst wenn er das wollte – „seine“ Mittel aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht direkt an die Kommunen weiterreichen (bzw. wenn, dann nur über Umwegkonstruktionen), immer müssen die Bundesländer hier eingeschaltet und berücksichtigt werden. Nun gibt es seit vielen Jahren wiederkehrend die sachlich völlig berechtigte Forderung, dass der Bund einen größeren Anteil an den Gesamtkosten der Kindertagesbetreuung übernehmen sollte, denn man kann nachweisen, dass die Verteilung der fiskalischen und der darüber hinausgehenden volkswirtschaftlichen Nutzen anders, hier zugunsten des Bundes und der Sozialversicherungen, ausfällt als die Verteilung der Kosten, bei denen die kommunale Ebene überdurchschnittlich viel beitragen muss. Eine neue, den tatsächlichen Nutznießern entsprechende Finanzierungsarchitektur (vgl. dazu als ein Beispiel Stefan Sell: Die Finanzierung der Kindertagesbetreuung vom Kopf auf die Füße stellen. Das Modell eines „KiTa-Fonds“ zur Verringerung der erheblichen Unter- und Fehlfinanzierung der Kindertagesbetreuung in Deutschland, 2014) erfordert genau das, was im Sondierungspapier angedeutet wird mit „Klarheit bei der Finanzierung“ und eine „engere, zielgenauere und verbindliche Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen“.)

➞ Und wenn man an den erforderlichen anstehenden Umbau des Pflegesystems vor allem mit Blick auf die Langzeitpflege denkt, dann wird ebenfalls die Notwendigkeit einer verbindlichen, transparenten und zielgenauen Ausgestaltung des Zusammenspiels von Kommunen, Bundesländern und Bund erkennbar. Sollte man beispielsweise die Erkenntnisse über den Bedarf an einer konsequenten Kommunalisierung der Pflegepolitik umzusetzen versuchen, dann wird man um eine rationale Ausgestaltung der Finanzierungsverteilung zwischen den einzelnen föderalen Ebenen gar nicht umhinkommen, dass ist bei den großen Quellen der Pflegefinanzierung – man denke hier nur an die Pflegeversicherung – offensichtlich.

Und dann heißt es in dem Abschnitt über einen „modernen Staat“ auch noch:

➔ »Wir wollen für gute Lebensbedingungen in Stadt und Land sorgen. Gerade in den ländlichen Räumen gilt es, die Daseinsvorsorge zu stärken. Bürgerinnen und Bürger sollen ihren Alltag in ihrer Region gut leben können – von der Arbeit übers schnelle Internet bis hin zu guten Verkehrsanbindungen, vom Einkaufen über den Arztbesuch bis hin zum Sport. Wir wollen dafür sorgen, dass notwendige Investitionen (zum Beispiel in schnelles Internet oder Mobilität) insbesondere dort angepackt werden, wo der Nachholbedarf am größten ist.«

Man ist ja schon angenehm berührt, dass der wichtige Begriff der Daseinsvorsorge als eine der (weiterhin) zentralen Aufgaben eines wie auch immer modernisierten Staates angesprochen wird. Und letztendlich müssen auf der kommunalen und regionalen Ebene die vielgestaltigen, mittlerweile hochgradig ausdifferenzierten und institutionell und gesetzlich versäulten sozialpolitischen Teilsysteme wieder integriert werden. Die erforderliche Infrastruktur und die nicht nur monetären Leistungen bzw. ihr Fehlen werden auf der sozialräumlichen Ebene erfahrbar, nicht selten wie im Sondierungspapier angesprochen auch überaus schmerzhaft spürbar, wenn elementare Funktionen der Daseinsvorsorge nicht erfüllt und zahlreiche infrastrukturelle Leerstellen vor Ort erkennbar werden. Das, was uns jetzt im Sondierungspapier in Aussicht gestellt wird, ist natürlich angesichts der erheblichen lokalen und regionalen Diskrepanzen in unserem Land ein wahrhaft herkulische Aufgabe. Aber die Formulierung ist ja auch zum jetzigen Zeitpunkt mehr als „offen“ gehalten, so dass man gute Absicht erkennen kann, die noch lange nichts über eine mögliche Realisierung auszusagen vermag.

Wie sieht es mit dem Arbeitsmarkt aus? Dazu finden wir einen eigenen Abschnitt mit dem erst einmal vielversprechenden, höchst allgemein gehaltenen Hinweis „Respekt und Chancen in der modernen Arbeitswelt“ überschrieben.

Und der erste konkrete Punkt – Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes – kommt daher wie der Griff in den Ordner mit abgespeicherten Vorhaben früherer Zeiten, denn das, was hier in Aussicht gestellt wird, hat die ehemalige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) schon vor Jahren auf die damalige Agenda gesetzt. Schauen wir uns zuerst den entsprechenden Passus im Sondierungspapier an:

»Um auf die Veränderungen in der Arbeitswelt zu reagieren und die Wünsche von Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und Unternehmen nach einer flexibleren Arbeitszeitgestaltung aufzugreifen, wollen wir Gewerkschaften und Arbeitgeber dabei unterstützen, flexible Arbeitszeitmodelle zu ermöglichen. Im Rahmen einer befristeten Regelung mit Evaluationsklausel werden wir es ermöglichen, dass im Rahmen von Tarifverträgen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen und in einzuhaltenden Fristen ihre Arbeitszeit flexibler gestalten können. Außerdem wollen wir eine begrenzte Möglichkeit zur Abweichung von den derzeit bestehenden Regelungen des Arbeitszeitgesetzes hinsichtlich der Tageshöchstarbeitszeit schaffen, wenn Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen dies vorsehen (Experimentierräume).«

Nun wird der eine oder andere von den älteren Semestern möglicherweise anmerken, dass dieser Passus irgendwie gar nicht so neu ist, wie er jetzt daherzukommen versucht. So ist das. Schauen wir dazu in den Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2018, in dem CDU/CSU und SPD ihre Vorhaben niedergeschrieben haben. Dort finden wir auf der Seite 52 das hier:

»Wir werden über eine Tariföffnungsklausel im Arbeitszeitgesetz Experimentierräume für tarifgebundene Unternehmen schaffen, um eine Öffnung für mehr selbstbestimmte Arbeitszeit der Arbeitnehmer und mehr betriebliche Flexibilität in der zunehmend digitalen Arbeitswelt zu erproben. Auf Grundlage von diesen Tarifverträgen kann dann mittels Betriebsvereinbarungen insbesondere die Höchstarbeitszeit wöchentlich flexibler geregelt werden.«

Das, was wir im Sondierungspapier geliefert bekommen, liest sich wie abgeschrieben bzw. wie eine Wiederbelebung einer in der letzten Legislaturperiode stillgelegten Baustelle. Offensichtlich verfügt man über ein gutes Wiedervorlagesystem bei der SPD, denn die war damals und sie ist heute dabei. Aber es ist noch interessanter, denn hier soll die These vertreten werden, dass es sich um eines der wichtigen FDP-Anliegen handelt (und es taucht nicht umsonst ganz am Anfang des Abschnitts zum Arbeitsmarkt auf).

Wer sich dafür interessiert, was man sich bei den ersten Versuchen gedacht hat, solche „Experimentierräume“ einzuführen bzw. unter diesem Deckmantel zu segeln, um das Arbeitszeitgesetz zu verändern, dem seien diese beiden Beiträge empfohlen, die hier 2017 und 2018 veröffentlicht wurden – und ich kann versprechen, dass das nicht nur für Historiker oder Liebhaber der Ideengeschichte höchst interessant ist:

➔ Stefan Sell (2017): Die „wirklichen“ Arbeitszeitfragen: Von täglichen Stunden bis hin zum unheiligen Sonntag. Und die Begrenztheit rechtlicher Regulierung, 06.01.2017

➔ Stefan Sell (2018): Ins Uferlose oder nur eine Anerkennung der Realitäten? Nicht nur die FDP will eine „Flexibilisierung“ des Arbeitszeitgesetzes, 29.03.2018

In dem Beitrag aus dem Jahr 2017 wurde dargestellt, warum sich die damalige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) für eine „Flexibilisierung“ an der Arbeitszeitfront eingesetzt hat. Das war einer der Vorschläge aus dem im November 2016 veröffentlichten Weißbuch Arbeiten 4.0 ihres Ministeriums. Einer der Gestaltungsbereiche war überschrieben mit „Arbeitszeit: Flexibel, aber selbstbestimmt“. Die damalige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles führte in dem Interview „Die digitale Revolution kommt schneller, als vielen klar ist“ aus: »Wir wollen Experimentierräume, für zwei Jahre, wissenschaftlich begleitet, auf der Basis eines Tarifvertrags. Unter diesen Bedingungen sollen Arbeitgeber und Gewerkschaften zum Beispiel verabreden können, bei der Arbeitszeit über die gesetzlichen Regeln hinauszugehen.« Ich hatte das Anfang 2017 so eingeordnet: »Die Ministerin versucht, hier mehrere Fliegen mit einer Klappe zu erwischen – sie will eine Abweichung vom bestehenden Recht ermöglichen, die aber nur auf dem Weg einer Vereinbarung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften und das dann auch nur in tarifgebundenen Unternehmen.« Und bereits damals wurde ein Erweiterungsbedarf angemeldet – zitiert wurde als Beispiel eine Kritik des Arbeitsmarktexperten des Instituts der deutschen Wirtschaft, Oliver Stettes, der sich so zu Wort gemeldet hat: »»Alle Unternehmen, auch die kleinen ohne Betriebsrat, müssen ausprobieren dürfen. Die Politik sollte da mutiger sein – und nur eingreifen, wenn sich eine Entwicklung anbahnt, die aus dem Ruder zu laufen droht.«

Und im März 2018 wurde hier dann von einem Vorstoß der FDP berichtet, die nunmehr in der Opposition gelandet war, nachdem die Verhandlungen über die Bildung einer Jamaika-Koalition gescheitert waren und die Union dann wieder die geschrumpfte GoKo reanimiert hat. Die FDP setzte an den im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD vereinbarten möglichen Öffnungsklauseln für das Arbeitszeitgesetz an. Da war, wie bereits zitiert, die Rede von »Experimentierräumen« für tarifgebundene Unternehmen, wo mittels Betriebsvereinbarungen insbesondere die Höchstarbeitszeit wöchentlich flexibler geregelt werden könnte. Die FDP legte einen Entwurf für ein „Gesetz zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes“ (Drucksache 19/1174 vom 13.03.2018) vor. Dort findet man die folgende Zielsetzung des Gesetzentwurfs: »Im Arbeitszeitgesetz werden neue Abweichungsmöglichkeiten per Tarifvertrag oder durch eine auf Grund eines Tarifvertrags getroffene Betriebs- oder Dienstvereinbarung geschaffen. Unter Einhaltung der Vorgaben der EU-Arbeitszeitrichtlinie (2003/88/EG) werden so neue Freiräume für die Einteilung der Arbeitszeit geschaffen.« Der Gesetzentwurf der FDP war überaus schlank ausgestaltet, er besteht aus nur einem Artikel, der sich auf eine Änderung des § 7 ArbZG, wo „abweichende Regelungen“ normiert sind, bezieht.

Man muss jetzt genau lesen, was in dem damaligen Entwurf seitens der FDP formuliert wurde (und das dann vergleichen mit dem, was wir jetzt im Sonilderungspapier finden): Es sollen „neue Abweichungsmöglichkeiten per Tarifvertrag oder durch eine auf Grund eines Tarifvertrags getroffene Betriebs- oder Dienstvereinbarung“ geschaffen werden – man beachte hier das „oder“. Das ist der Schlüssel für die Ermöglichung von Abweichungen auch für Unternehmen, die eben nicht tarifgebunden sind.

Und genau diese Formulierungen findet man nun im Sondierungspapier der Findungsgruppe für eine Ampel-Koalition: Man wolle »eine begrenzte Möglichkeit zur Abweichung von den derzeit bestehenden Regelungen des Arbeitszeitgesetzes hinsichtlich der Tageshöchstarbeitszeit schaffen, wenn Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen dies vorsehen (Experimentierräume).« Und auch hier sei auf das kleine, aber feine, weil wie ein Passepartout wirkende „oder“ hingewiesen. Man wird abwarten müssen, ob das bis zur Formatierung eines Koalitionsvertrages noch auf- und ggfs. wegfällt. Wenn nicht, dann hätte die FDP ein wichtiges Anliegen, das sie schon seit Jahren vorantreibt, in die neue Bundesregierung eingebracht. Es soll sich keiner später hinstellen und behaupten, dass man das so nicht gemeint habe.

Erst nach diesem auf der einen Seite sehr konkreten Detail-Punkt kommt die Verneigung vor einer der Wahlkampfforderungen der SPD (und der Grünen): die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf die immer wieder genannten 12 Euro pro Stunde. Im Sondierungspapier heißt es dazu:

»Wir werden den gesetzlichen Mindestlohn im ersten Jahr in einer einmaligen Anpassung auf zwölf Euro pro Stunde erhöhen. Im Anschluss daran wird die Mindestlohnkommission über die etwaigen weiteren Erhöhungsschritte befinden.«

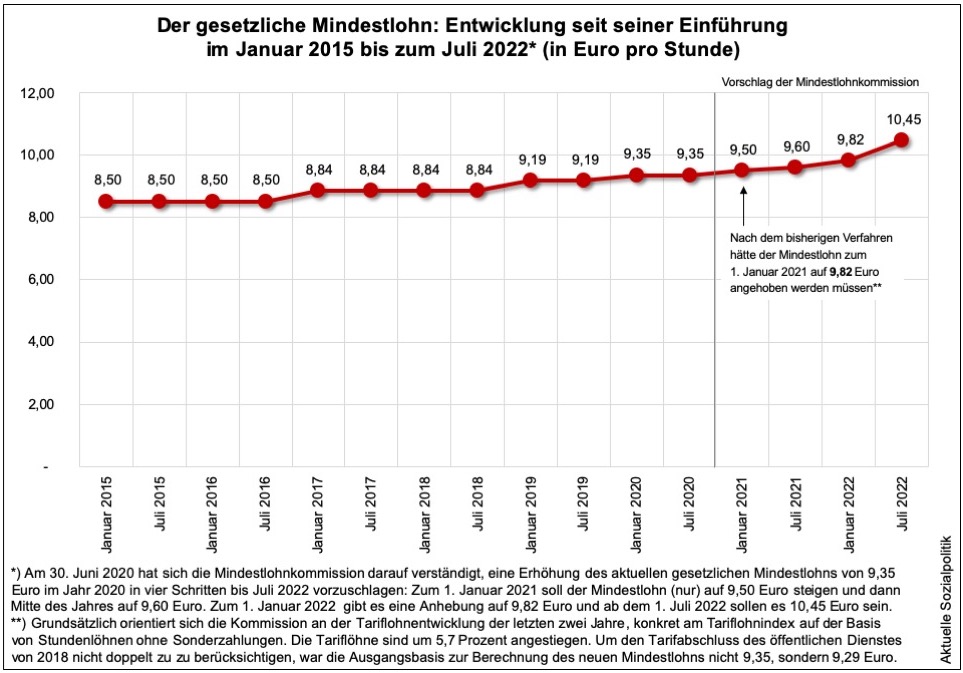

Das bedeutet zweierlei: Zum einen wird die neue Bundesregierung im Verlauf des Jahres 2022 einmal in das Gefüge der ansonsten von der Mindestlohnkommission als Vorschlag an die Regierung festzulegenden konkreten Höhe des Mindestlohnes eingreifen und die bereits vereinbarten Erhöhungsschritte durchbrechen. Wir sind derzeit bei 9,60 Euro pro Stunde (seit Juli 2021) und nach einem weiteren Zwischenschritt sollte dann ab Juli 2022 ein Mindestlohn in Höhe von 10,45 Euro gelten:

Vor diesem Hintergrund wäre das auf der einen Seite im bestehenden System ein ganz erheblicher Sprung nach oben, zum anderen verbleibt die Absichtserklärung, wie es dann im „Normalbetrieb“ weitergehen wird, im Nebulösen: »Im Anschluss daran wird die Mindestlohnkommission über die etwaigen weiteren Erhöhungsschritte befinden.« Aber wie? So wie bisher? Denn die politisch mit dem Mindestlohngesetz vorgegebene Mechanik der Mindestlohnanpassung durch die Kommission wurde in der Vergangenheit immer wieder als Bremsklotz für die eigentlich notwendige größere Anhebung des Mindestlohns kritisiert. Vgl. dazu ausführlicher den Beitrag Der nicht-politische Mindestlohn und seine regelmäßige Politisierung, wenn es gelegen kommt. Ein erneuter Vorschlags-Luftballon, diesmal von Herrn Scholz vom 3. November 2018.

Auf alle Fälle wird die klare „Vorfestlegung“ auf eine einmalige Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde irgendwann im kommenden Jahr Folgewirkungen entfalten, die zum einen erklären, warum sogleich und reflexhaft abwehrende Stellungnahmen verbreitet werden: »Dass SPD und Grüne sich beim Mindestlohn durchsetzen konnten, stößt wiederum bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) auf Ablehnung. „Dass dieses neue Ampel-Bündnis die Mindestlohnkommission aushebeln will, ist indiskutabel. Das ist ein schwerer Eingriff in die Tarifautonomie“, sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger … Für die Unternehmen wäre ein Mindestlohn von 12 Euro „brandgefährlich“«, kann man dieser Meldung entnehmen. Was daran soll „brandgefährlich“ und für wen genau sein (denn „die“ Unternehmen gibt es auch bei der Mindestlohn-Frage nicht wirklich)? Dazu an anderer Stelle der Arbeitgeber-Funktionär Dulger: »Das würde in über 190 Tarifverträge eingreifen und über 570 tariflich ausgehandelte Lohngruppen überflüssig machen.« Und dann kommt der eigentliche Punkt: „Eine derartige Mindestlohngrenze würde eine enorme Lohnspirale nach oben erzeugen:“ Denn wenn man die Lohnuntergrenze auf 12 Euro anhebt, dann sind davon nicht nur die Millionen Beschäftigten betroffen, die auf dem Niveau des gesetzlichen Mindestlohnes vergütet werden, sondern auch die vielen, die mit ihren Vergütungen in dem Bereich knapp oberhalb des Mindestlohnniveaus liegen, denn deren Löhne müssten ebenfalls angepasst werden, wenn man die Lohnabstände zu den Mindestlöhnen aufrechterhalten will bzw. muss.

Und auch auf einen anderen Bereich hat die vorfestgelegte Mindestlohnanhebung enorme Auswirkungen – die wir auch schon in der Vergangenheit gesehen haben: auf die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse, die „450 Euro-Jobs“. Denn wenn die maximale Einkommensgrenze stabil gehalten, gleichzeitig aber der Mindestlohn angehoben wird, dann können die Minijobber schlichtweg nur ihre Arbeitszeit reduzieren, sie stehen dem Arbeitgeber also weniger Stunden zur Verfügung. Dies wird auch explizit im Sondierungspapier adressiert, denn dort findet man direkt nach der Ankündigung der einmaligen besonderen Anhebung des Mindestlohns diesen Passus:

»Bei den Mini- und Midi-Jobs werden wir Verbesserungen vornehmen: Hürden, die eine Aufnahme versicherungspflichtiger Beschäftigung erschweren, wollen wir abbauen. Wir erhöhen die Midijob-Grenze auf 1.600 Euro. Künftig orientiert sich die Minijob-Grenze an einer Wochenarbeitszeit von 10 Stunden zu Mindestlohnbedingungen. Sie wird dementsprechend mit Anhebung des Mindestlohns auf 520 Euro erhöht.«

Man muss sich verdeutlichen, was diese Festlegung bedeutet (auch wenn dann fast schon entschuldigend und wolkig formuliert nachgeschoben wird: »Gleichzeitig werden wir verhindern, dass Minijobs als Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur Teilzeitfalle insbesondere für Frauen werden«): Aus den 450 Euro-Jobs werden im kommenden Jahr in einem ersten Schritt 520 Euro-Jobs und dann wird es einen Automatismus bei der Dynamisierung der Einkommenshöhe für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse dergestalt geben, dass diese Grenze immer an 10 Stunden Arbeit pro Woche zu den jeweils konkreten Mindestlohnhöhen ausgerichtet (und angehoben wird).

Das bedeutet aber eben auch: Die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse als solche bleiben in einer Ampel-Koalition unangetastet (und werden durch die automatische Dynamisierung – wieder – attraktiver). Alle Reformvorschläge, die zwischenzeitlich zu diesen besonderen Beschäftigungsverhältnissen vorgelegt wurden bis hin zu der durchaus auch begründbaren Forderung nach einer Abschaffung der geringfügigen Beschäftigung (bis auf wenige klar definierte Ausnahmen beispielsweise im Bereich der Schüler/Studenten oder der Rentner) sind mit dieser Vorfestlegung vom Tisch. Da kann man auch wohlfeil ankündigen, man werde verhindern, »dass Minijobs als Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur Teilzeitfalle insbesondere für Frauen werden.« Das ist bislang noch nicht gelungen und wird in dem neuen System wohl kaum gelingen können.

Und dann kommt ein erst einmal nur semantisches tarifpolitisches Signal an die Gewerkschaften, sicher wichtig für SPD und Grüne: »Wir wollen die Tarifautonomie, die Tarifpartner und die Tarifbindung stärken, damit faire Löhne in Deutschland bezahlt werden – dies befördert auch die nötige Lohnangleichung zwischen Ost und West. Die Mitbestimmung werden wir weiterentwickeln.« Liest sich schön, kaufen kann man sich (noch) dafür aber nichts. Wie genau das aussehen soll, darüber wird dann weiter verhandelt werden müssen und hier könnten dann wenigstens die vorliegenden konkreten Forderung wie nach einer deutlichen Stärkung der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen (vgl. dazu ausführlicher den Beitrag Was könnte man machen gegen die abnehmende Tarifbindung? Zur möglichen Bedeutung der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen vom 30. Juni 2021) eingebracht werden, ohne dass man heute voraussagen kann, ob es dann auch in einem Koalitionsvertrag substanzielle Umsetzungsvereinbarungen geben wird.

Wie soll es weitergehen mit der sozialen Sicherung?

Einen eigenen Abschnitt zu Kernbereichen der Sozialpolitik finden wir im Sondierungspapier unter der Überschrift „Soziale Sicherheit bürgerfreundlich gestalten“. Dazu gehört die Alterssicherung und darunter die gesetzliche Rente. Und da kommt erst einmal eine klare Ansage, sicher gespeist aus den Reihen der SPD (Hervorhebungen nicht im Original):

»Wir werden … die gesetzliche Rente stärken und das Mindestrentenniveau von 48 Prozent sichern. Es wird keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben.«

Hier werden klar daherkommende Begrenzungen für welche rentenpolitischen Interventionen, die auf weitere Rentenkürzungen durch Niveauabsenkung oder eine weitere Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters abstellen, auch immer.

Das klingt rein defensiv und wirft natürlich die Finanzierungsfrage auf. In diesem Kontext kommt dann tatsächlich ein neues Element:

»Um diese Zusage generationengerecht abzusichern, werden wir zur langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und Rentenbeitragssatz in eine teilweise Kapitaldeckung der Gesetzlichen Rentenversicherung einsteigen. Dazu werden wir in einem ersten Schritt der Deutschen Rentenversicherung im Jahr 2022 aus Haushaltsmitteln einen Kapitalstock von 10 Milliarden Euro zuführen. Wir werden der Deutschen Rentenversicherung auch ermöglichen, ihre Reserven am Kapitalmarkt reguliert anzulegen.«

Nun haben wir ja schon die Kapitaldeckung in der Alterssicherung, man denke hier an die aus Steuermitteln geförderte Riester-Rente oder die Kapitaldeckung bei den Betriebsrenten. Das Neue ist das hier: Einstieg in eine teilweise Kapitaldeckung der Gesetzlichen Rentenversicherung. Damit die umlagefinanzierte Gesetzliche Rentenversicherung in die Welt der dauerhaften Kapitaldeckung einsteigen kann, soll sie also in einem ersten Schritt aus Steuermitteln finanziert 10 Milliarden Euro bekommen und die als Kapitalstock an den Finanzmärkten verwenden. Bedeutsam ist auch die Vorfestlegung, dass es der gesetzlichen Rentenversicherung ermöglicht werden soll, ihre „Reserven“ an den Börsen anzulegen.

Und wie wird es mit Riester & Co. weitergehen? Dazu finden wir in dem Sondierungspapier diese Ausführungen – die darauf hindeuten, dass es einen wie auch immer gearteten „Staatsfonds“ und ein Auslaufen der bisherigen Riester-Förderung geben könnte:

»Wir werden das bisherige System der privaten Altersvorsorge grundlegend reformieren. Wir werden dazu das Angebot eines öffentlich verantworteten Fonds mit einem effektiven und kostengünstigen Angebot mit Abwahlmöglichkeit prüfen. Daneben werden wir die gesetzliche Anerkennung privater Anlageprodukte mit höheren Renditen als Riester prüfen. Eine Förderung soll Anreize für untere Einkommensgruppen bieten, diese Produkte in Anspruch zu nehmen. Es gilt ein Bestandschutz für laufende Riester-Verträge. Den Sparerpauschbetrag wollen wir auf 1.000 Euro erhöhen.«

Jetzt aber: Hartz IV kommt weg. Also auf dem Papier

Natürlich waren viele gespannt, wie man mit dem Thema Hartz IV – von der damaligen rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder ins Leben gerufen – umgehen will, denn das hängt gerade der Sozialdemokratie bis zum heutigen Tag in den Klamotten. Dazu das Sondierungspapier:

»Anstelle der bisherigen Grundsicherung (Hartz IV) werden wir ein Bürgergeld einführen. Das Bürgergeld soll die Würde des und der Einzelnen achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen sowie digital und unkompliziert zugänglich sein. Es soll Hilfen zur Rückkehr in den Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt stellen. Während der Corona-Krise galten großzügige Regelungen zu Schonvermögen und zur Überprüfung der Wohnungsgröße. Wir prüfen, welche dieser Regeln wir fortsetzen wollen. An Mitwirkungspflichten halten wir fest und prüfen, wie wir hier entbürokratisieren können. Die Zuverdienstmöglichkeiten wollen wir verbessern, mit dem Ziel, Anreize für Erwerbstätigkeit zu erhöhen.«

Jetzt also kommt ein verheißungsvolles Bürgergeld. Hartz IV ist damit Geschichte. Oder doch nicht?

»Sozialstaatliche Revolution oder nur ein schöngefärbter Name? Die Sondierer von SPD, Grünen und FDP wollen die bisherige Grundsicherung ersetzen«, so Florian Diekmann, der seinen Artikel unter die teilweise bereits mit einem Fragezeichen versehene Antworten gebende Überschrift Die Ampel will Hartz IV abschaffen – oder doch nicht? gestellt hat. Er kommt am Ende seiner Auseinandersetzung zu diesem ersten Fazit: »Es bleibt abzuwarten, wie die Ampelparteien die vagen Wörter des Sondierungspapiers in den Koalitionsverhandlungen konkretisieren werden. Denkbar ist, dass es bei einem Bürgergeld mehr pauschale Geldleistungen statt der bislang mitunter extrem kleinteiligen Berechnungen geben wird, mehr Vertrauen statt strikter Kontrolle, einfachere Onlineanträge statt dicker Formulare mit bedrohlichem Juristendeutsch … Aber abgeschafft wäre das bisherige System der Grundsicherung mit einem solchen Bürgergeld sicher nicht.«

Die Idee eines wie auch immer konkretisierten „Bürgergeldes“ ist ja nicht neu, man findet sie bereits seit langem bei der SPD. Bereits Anfang 2019 hatte die SPD die Überlegungen, wie man aus Hartz IV bzw. zumindest aus der negativ besetzten Begrifflichkeit herauskommen kann, in diesem Papier entfaltet:

➔ SPD-Parteivorstand (2019): Arbeit – Solidarität – Menschlichkeit: Ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeit. Teil 1: Arbeit, Berlin, Februar 2019

In der Auseinandersetzung mit den damaligen Vorschlägen wurde hier ausgeführt: »Nicht wenige in der SPD berauschen sich an der ausgegebenen Parole, mit dem Konzept „Sozialstaat für eine neue Zeit“ habe die Partei die Blaupause für eine moderne soziale Sicherheitsarchitektur vorgelegt und mit dem wesentlich netter daherkommenden Begriff „Bürgergeld“ könne man nun endlich das für die Sozialdemokratie existenzbedrohende „Hartz IV“ entsorgen.« In dem Beitrag Hartz IV kann jetzt weg. Sagt die SPD. Von Verbesserungen für die einen und Stillstand für die anderen. Allerdings semantisch zu einem „Bürgergeld“ aufgehübscht vom 16. Februar 2019 wurde einerseits und anderseits ausgeführt:

»Das Konzept der SPD enthält für bestimmte Personen eindeutig Verbesserungen ihrer sozialen Absicherung sowie der Optionen, die ihnen seitens des Sozialstaats angeboten werden (sollen). Das darf man gerade mit Blick auf die Menschen durchaus positiv hervorheben.«

Daran anschließend aber: »Auf der anderen Seite aber ist die Behauptung, man würde nun Hartz IV durch ein „Bürgergeld“ und damit durch eine substanziell andere Leistung ersetzen (dieser Eindruck soll ja explizit über den neuen Terminus transportiert werden), eine Fata Morgana, handelt es sich doch im Kern lediglich um eine semantische Umetikettierung des Bestehenden mit einigen wenigen in Aussicht gestellten Modifikationen.« Mehr dazu in dem Beitrag aus dem Jahr 2019, der zu jetzigen Zeitpunkt noch nicht aktualisiert werden kann, weil in dem Sondierungspapier noch keine entsprechende Detailtiefe geliefert wird.

Gesundheitspolitik und vor allem Pflege. Was soll da passieren?

Eine bedeutsame Vorfestlegung für die Ampel-Koalition erledigt in einem Satz alle Hoffnungen derjenigen aus den Reihen der SPD und der Grünen, die seit vielen Jahren mit dem Konzept einer „Bürgerversicherung“ schwanger gehen:

»Die gesetzliche und die private Kranken- und Pflegeversicherung bleiben erhalten.«

Mit diesem einen FDP-Satz werden alle Modelle, die zwischenzeitlich für eine grundlegende Reform der Finanzierungsarchitektur entwickelt wurden, für die kommenden vier Jahren zu Papiertigern deklariert. Das duale Kranken- und Pflegeversicherungssystem in Deutschland bleibt unangetastet.

Bekommt man wenigstens an anderer Stelle dann dringend notwendige Reformelemente? Zum einen bekommt man Stückwerk, so mit Blick auf das von vielen Seiten kritisierte Fallpauschalensystem in der Krankenhausfinanzierung:

»Das System der Fallpauschalen zur Krankenhausfinanzierung wollen wir weiterentwickeln und in Hinblick auf Sektoren wie Geburtshilfe und Notfallversorgung sowie Kinder- und Jugendmedizin anpassen.«

Was man aus so einer Vorfestlegung auch herauslesen kann: Eine grundlegende Neuaufstellung der Krankenhausfinanzierung wird es nicht geben (können), obgleich der Bedarf doch offensichtlich ist.

Aber wenigstens mit Blick auf die Pflege und das Pflegepersonal hat man die unüberhörbaren Rufe „Land unter“ endlich verstanden – sollte man meinen. Oder?

»Wir wollen eine Offensive für mehr Pflegepersonal. Hochwertige Pflege gibt es nur mit gut ausgebildeten Pflegekräften, guten Arbeitsbedingungen und angemessenen Löhnen in der Pflege. Wir wollen mehr qualifizierte ausländische Pflegekräfte gewinnen und die nötigen Voraussetzungen dafür schaffen.

Pflegerinnen und Pfleger sollen mehr Zeit für ihre eigentliche Tätigkeit mit den Patientinnen und Patienten haben. Das wollen wir durch Entbürokratisierung, die Nutzung digitaler Potentiale und klare bundeseinheitliche Vorgaben bei der Personalbemessung gewährleisten.«

Da legt man sich glatt nieder. Aber sowas von. Das erinnert an eine dieser belanglosen Heilig-Abend-Predigten in einmal im Jahr endlich mal vollen Gotteshäusern, bei denen die Angestellten des Herrn die versammelten Jahresendchristen nicht mit inhaltlich überladenen Predigttexten überfordern wollen. Was soll man mit solchen wachsweichen Formulierungen anfangen? Hat man etwas Textbausteine von der Website des Bundesgesundheitsministeriums unter der Leitung des Noch-Ministers Spahn (CDU) kopiert und in das Papier aufgenommen, gleichsam als Platzhalter?

Natürlich kann man in der ersten Rezeption das versuchen, was nun viele aus den Reihen der SPD und der Grünen versuchen, die sich mutige und grundlegend reformierende Schritte versprochen oder diese anderen versprochen haben. Die Formulierungen seine eine gute Grundlage, um in den nun folgenden Koalitionsverhandlungen aber so richtig eine Schippe raufzulegen. Wir glauben das dann mal erst, wenn wir das sehen.

Und schnell verlassen die Sondierer in ihrem Paper das verminte Gelände der Gesundheits- und vor allem der Pflegepolitik und wenden sich den Familien zu.

Und im Bereich der Familienpolitik und der Armutsbekämpfung gibt es durchaus eine substanzielle Vorfestlegung, die sich so zuspitzen lässt: die Kindergrundsicherung soll kommen:

»Wir wollen Kindern und Jugendlichen bessere Chancen unabhängig von der sozialen Lage ihrer Eltern ermöglichen. Wir konzentrieren uns auf die Kinder, die am meisten Unterstützung brauchen. Wir wollen mehr Kinder aus Armut holen. In einem Neustart der Familienförderung sollen bisherige Leistungen in einem eigenen Kindergrundsicherungsmodell gebündelt und automatisiert ausgezahlt werden, so dass sie ohne bürokratische Hürden bei den Kindern ankommen.«

Mit Blick auf die Infrastruktur wird ergänzt:

»Gleichzeitig wollen wir Kitas und (Ganztags-)Schulen weiter fördern und Angebote der Bildung und Teilhabe stärken. Bund, Länder und Kommunen sollen gemeinsam darauf hinwirken, dass jedes Kind die gleiche Chance auf Entwicklung und Verwirklichung hat (Kooperationsgebot). Schulen in benachteiligten Regionen und Quartieren werden wir gezielt und dauerhaft unterstützen.«

Jetzt sind wir fast durch mit den sozialpolitisch relevanten Themen im Sondierungspapier. Nur noch eine der ganz großen sozialpolitischen Baustellen ist noch nicht aufgerufen worden – das Wohnen, die Mietpreisentwicklung und der Wohnungsmangel (der sich in bestimmten Gegenden konzentriert). Dazu findet man dann das hier:

»Wir wollen mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Dazu ist es vordringlich, deutlich mehr Wohnungen zu bauen. Unser Ziel ist der Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 öffentlich geförderte Wohnungen. Hierzu werden wir zu einem „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ mit allen wichtigen Akteuren einladen. In diesem Rahmen gewährleisten wir Planungssicherheit für die Bauindustrie zum Aufbau von Baukapazitäten.«

Also ein Bekenntnis zum sozialen Wohnungsbau, der auch durch diese Zielsetzung unterstrichen werden soll: »Die finanzielle Unterstützung des Bundes für den sozialen Wohnungsbau werden wir fortführen.« Und dann kommt doch noch was Neues – oder sagen wir genauer: ein Instrumentarium, das schon mal da war und das nun – in einer sicher „modernisierten“ Variante – reanimiert werden soll:

»Mit einer neuen Wohngemeinnützigkeit bringen wir eine neue Dynamik in den Bau bezahlbaren Wohnraums.«

Offensichtlich hat man sich hier aus dem gewerkschaftlichen Lager inspirieren lassen. Passend zu dieser Vorfestlegung vgl. diese Veröffentlichung:

➔ IG BAU – Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt und ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (2021): Keine Rendite mit der Miete. Für eine neue Wohngemeinnützigkeit, Frankfurt am Main und Berlin, Juni 2021

Und von der Friedrich-Ebert-Stiftung wurde rechtzeitig vor den Sondierungsgesprächen und möglichen Koalitionsverhandlungen diese Veröffentlichung publiziert:

➔ Arnt von Bodelschwingh, Katharina Enders, Jochen Lang und Dirk Löhr (2021): Bezahlbare Wohnungen sichern. Sozialer Wohnungsbau, Wohnungsgemeinnützigkeit und Gemeinwohlwohnungen, Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, September 2021

Und kommt so etwas wie ein Mietpreisdeckel? Nein, das war nicht zu erwarten bei der parteipolitischen Konstellation (unabhängig davon, ob das überhaupt ein sinnvolles Steuerungsinstrument sein kann). Stattdessen wird uns mitgeteilt:

»Solange nicht genug bezahlbare Wohnungen gebaut werden, verhindert die Wohnraumknappheit vor allem in Ballungsgebieten, dass sich angemessene Mieten am Wohnungsmarkt bilden können. Daher werden wir die geltenden Mieterschutzregelungen evaluieren und verlängern.«

Es bleibt also bei dem, was ist.

Falls der eine oder andere auf die Frage kommen sollte, was denn beispielsweise mit den Millionen Menschen ist, die eine Behinderung haben, dann kann und muss man ihnen zurufen, auch die sind nicht vergessen worden, sie tauchen in diesem einen Aufsatz explizit auf:

»Wir wollen, dass das tägliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen selbstverständlich wird und werden daher die Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderungen weiter ausbauen – auf dem Arbeitsmarkt und durch die Förderung von Barrierefreiheit im Alltag, beim Wohnen und im digitalen Raum.«

Na gut – wer kann dagegen etwas haben? Aber vom Stuhl haut einen das natürlich auch nicht, weil es dermaßen abstrakt und wolkig gehalten ist, dass es zu nichts verpflichtet. Aber sehen wir es positiv: Auch hier könnten sich geschickte Verhandler in den Koalitionsverhandlungen bewähren und das eine oder andere an Überraschungen noch produzieren.

Was aber nicht gehen wird, dass ist die Vorstellung, man holt sich das notwendige Geld für zahlreiche Reformen und Gestaltungsaufgaben bei einem Teil der Steuerzahler, denn hier gibt es eine seitens der FDP unmissverständlich gesetzte Vorfestlegung:

»Wir werden im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse die nötigen Zukunftsinvestitionen gewährleisten, insbesondere in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung sowie die Infrastruktur … Wir werden keine neuen Substanzsteuern einführen und Steuern wie zum Beispiel die Einkommen-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer nicht erhöhen.«

Das ist nun mal eine klare Ansage – gleichzeitig werden zahlreiche Versprechungen abgegeben, was man nicht alles mit notwendigerweise viel Geld machen möchte:

»Die 2020er Jahre wollen wir zu einem Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen machen. Wir verfolgen dazu eine Politik, die die Investitionen – privat, wie öffentlich – deutlich erhöht … Der Konjunktur wollen wir einen Schub durch Superabschreibungen geben für Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung … Angesichts des hohen Investitionsbedarfs auf kommunaler Ebene prüfen wir die Entlastung der Kommunen von strukturwandelbedingten Altschulden in gemeinsamer Verantwortung mit den Ländern.«

Ja – und wenn man sich an dieser Stelle noch den Finanzbedarf von wirklich substanziellen Reformen beispielsweise im Pflegebereich vorstellt, dann wird eines immer klarer: Man darf gespannt sein, wie das funktionieren wird: Mehrausgaben an vielen Stellen, mehr Investitionen, gleichzeitig die Bewältigung der Sonderlasten durch die Corona-Pandemie – aber keine Steuererhöhung sowie gleichzeitig Einhaltung der gegebenen Schuldenbremse. Man darf sehr gespannt sein, wie diese Ungleichung aufgelöst wird.