Mit Beginn des nunmehr auslaufenden Jahres 2015 trat er in Kraft, der gesetzliche Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro pro Stunde für – nun ja: fast – alle. Als unterste Auffanglinie für die vielen Niedriglöhner, die in der Prä-Mindestlohnwelt für teilweise deutlich weniger in der Stunden hatten arbeiten müssen. Und wenn wir uns zurückerinnern an die letzten Monate des Jahres 2014 und die ersten dieses Jahres, dann war die veröffentlichte Debatte geprägt von einem dieser typisch deutschen Entweder-Oder-Formationen. Entweder der Mindestlohn als „Jobkiller“ und als Auslöser des Untergangs des Arbeitsmarktes für Millionen Niedriglohnbeschäftigte, die in Folge der für Arbeitgeber unbezahlbar werdenden Arbeit ausgespuckt und zum Nichtstun verdammt sein werden. Oder aber auf der anderen Seite der Mindestlohn als Rettung vor dem „working poor“-Dasein, bei manchen Apologeten dieses Instrumentariums sicher auch eine nachholende Korrektur dessen, was man bei den „Hartz-Reformen“ längst mit hätte machen müssen.

Wie immer im Spiel gibt es auch die Nachdenklichen, die zwischen den Welten des Schwarz oder Weiß pendeln und deren skeptische Sichtweise durch die folgende Ambivalenz angerissen werden kann: Auf der einen Seite ist ein gesetzlicher Mindestlohn eine Art Kapitulationserklärung, da offensichtlich diejenigen, die über Tarifverträge eigentlich Ordnung auf den Arbeitsmärkten schaffen sollten, also Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, dazu nicht (mehr) in der Lage sind und der Staat unterstützend eingreifen muss, um eine weitere sich verstärkende Abwärtsbewegung der Löhne nach unten zu verhindern bzw. wenigstens aufzuhalten. Auf der anderen Seite wurde bei nüchterner Betrachtung des Gesamtzusammenhangs auch darauf hingewiesen, dass die 8,50 Euro pro Stunde eigentlich zu niedrig angesetzt sind, um damit (zumindest in den Ballungsgebieten) über die Runden kommen zu können, von der Versorgung einer Familie ganz abgesehen. Und auch für eine Rente oberhalb dessen, was man als Grundsicherung im Alter bekommen würde, reichen die 8,50 Euro pro Stunde nicht aus, vor allem wegen der Absenkung des Rentenniveaus durch die Rentenreformen der damaligen rot-grünen Bundesregierung am Anfang des Jahrtausends.

Das wird viele Arbeitsplätze kosten – so lautet eine der Hauptbotschaften im Vorfeld der Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohnes seitens der Kritiker einer solchen Lohnuntergrenze. Nicht nur einige Arbeitsplätze hier und da, sondern fast eine Million Jobs werden bei einem Mindest- lohn von 8,50 Euro pro Stunde vernichtet, so die damaligen Vorhersagen.

Das ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hatte eine Pressemitteilung dazu am 19.03.2014 kurz und bündig so überschrieben: Der flächendeckende Mindestlohn von 8,50 Euro gefährdet bis zu 900.000 Arbeitsplätze. Diese Zahl geisterte lange Zeit durch die Landschaft und wurde von vielen Journalisten abgeschrieben.

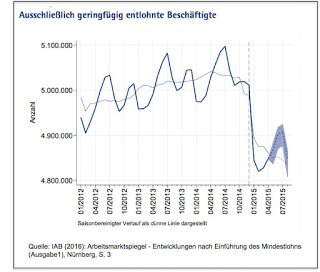

»Die gesamten Beschäftigungsverluste belaufen sich danach auf bis zu 900.000 Arbeitsplätze. Dabei ist auch der Verlust von 660.000 geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (einschließlich Rentner und Studenten) mitgezählt. In Vollzeit-Stellen entsprechen die gesamten Verluste in etwa 340.000 Arbeitsplätzen.«

Mittlerweile sind wir erheblich schlauer und bereits frühzeitig im Jahr 2015 wurde darauf hingewiesen, dass die Arbeitsmarkteffekte anders zu bewerten sind (vgl. hierzu beispielsweise aus dem April 2015 Sell, Stefan: 100 Tage gesetzlicher Mindestlohn in Rheinland-Pfalz. Eine erste Bestandsaufnahme und offene Fragen einer Beurteilung der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Remagener Beiträge zur Sozialpolitik 16-2015. Remagen 2015).

Und so kann es auch nicht verwundern, dass am Jahresende 2015 die Befürworter des Mindestlohns triumphierend darauf hinweisen, dass die Beschäftigung weiter angestiegen sei und sich die allermeisten Befürchtungen der Mindestlohn-Gegner – und hierbei handelt es sich um den Mainstream der deutschen Wirtschaftswissenschaft – als haltlos erwiesen haben (vgl. nur als ein Beispiel die Pressemitteilung des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) vom 21.12.2015: Ein Jahr Mindestlohn: Mehr reguläre Beschäftigung gerade in Niedriglohnbranchen). Bis Ende September 2015 sind deutschlandweit im Vergleich zum Vorjahr knapp 688.000 sozialversicherungspflichtige Stellen neu entstanden. Den prozentual größten Anstieg weist mit dem Gastgewerbe eine „klassische Niedriglohnbranche“ auf. In den einzigen Wirtschaftszweigen mit Arbeitsplatzverlusten – Finanzdienstleistungen und Energiewirtschaft – spielen Niedriglöhne dagegen kaum eine Rolle.

Eine erste Bilanz mit Blick auf die Befürworter wie auch der Gegner des gesetzlichen Mindestlohns liefert dieser Beitrag: Ein Jahr Mindestlohn. Was hat er gebracht? Wie geht es weiter? Die Ansichten gehen weit auseinander.

Auch die Debatte über das angebliche „Bürokratiemonster“ Mindestlohngesetz, vor allem festgemacht an den Aufzeichnungspflichten die Arbeitszeit der Beschäftigten in bestimmten Branchen, hat sich mittlerweile offensichtlich beruhigt.

Dennoch stellen sich schwerwiegende Fragen. Eine davon betrifft den hoch umstrittenen Aspekt der Höhe des Mindestlohns. Und das in einer mindestens zweifachen grundsätzlichen Hinsicht.

Zum einen die Frage, ob der Mindestlohn in der Start-Höhe von 8.50 Euro brutto pro Stunde nicht zu niedrig sei. Mit Blick auf die Konsequenzen im bestehenden Rentensystem wurde frühzeitig darauf hingewiesen, dass diese Höhe nicht ausreichend sein wird. Bereits beim Inkrafttreten des Mindestlohns im Januar 2015 wurde darauf hingewiesen, dass der Betrag nicht ausreicht, um eine Rente erwirtschaften zu können (wohlgemerkt: nach 45 Beitragsjahren), die oberhalb der Grundsicherung für Ältere liegen wird (vg. dazu nur meinen Beitrag 8,17 Euro, 10,98 Euro bzw. eigentlich 11,94 Euro pro Stunde. Und 2028 dann 17,84 Euro. Es geht um den existenzsichernden Mindestlohn vom 17.02.2015).

Aus der aktuellen Berichterstattung sei an dieser Stelle nur auf das Interview mit der Geschäftsführerin des Jobcenters München, Anette Farrenkopf, verwiesen, dass unter der Überschrift Warum der Mindestlohn in München nicht hilft von der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht wurde:

»Rund 41 000 Haushalte in München sind auf Grundsicherung für Arbeitssuchende angewiesen. Die meisten der etwa 53 800 betroffenen erwerbsfähigen Menschen sind arbeitslos … Rund 14 800 der erwerbsfähigen Leistungsbezieher arbeiten, das sind circa 27,5 Prozent der Leistungsbezieher. Ungefähr die Hälfte der Arbeitenden sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. In Vollzeit arbeiten 2890 Leistungsbezieher, in Teilzeit 4600. Die größte Gruppe unter den Arbeitenden sind die Minijobber, insgesamt sind es 5700. Und etwa 1400 sind selbständig.«

Und dann wird auf die sozialpolitischen Zusammenhänge hingewiesen, wenn es um die Ursachenanalyse geht, warum Menschen, die Vollzeit arbeiten, trotz Mindestlohn auf staatliche Unterstützung angewiesen sind:

»Betroffen sind überwiegend größere Familien, Alleinerziehende und natürlich wieder ungelernte Arbeitskräfte. Dabei spielt natürlich das Mietniveau in München eine ganz große Rolle dafür, dass der Mindestlohn bei uns praktisch keinen Effekt erzielt. Hier müsste ein Single, der unabhängig von Hartz IV leben will, einen Stundenlohn von 11,50 Euro erhalten, da reicht ein Mindestlohn von 8,50 Euro nicht. Bei kinderreichen Familien liegt der Bedarf noch höher.«

Mit der Frage, ob dann nicht der Mindestlohn erhöht werden müsste, werden wir uns gleich noch beschäftigen. Vorab der Hinweis auf einen aktuell höchst brisanten anderen Punkt der Mindestlohn-Debatte: Der Nachschub für die Jobcenter und das Hartz IV-System ist sicher, wenn man an die vielen Menschen denkt, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind (und noch kommen werden). Viele von ihnen werden im kommenden Jahr im Grundsicherungssystem aufschlagen. Und sie werden erhebliche Schwierigkeiten bekommen, in das deutsche Arbeitsmarktsystem integriert zu werden. Vor dieser Kulisse haben sich nun zahlreiche grundsätzliche Mindestlohngegner versammelt und sie plädieren für eine Herausnahme der Flüchtlinge aus den Mindestlohnvorschriften, wenigstens sollen sie wie Langzeitarbeitslose behandelt werden, denen man in den ersten sechs Monaten den Mindestlohn vorenthalten kann, wenn man sie den einstellen würde, was aber trotz dieser Lohnsenkungsmöglichkeit kaum passiert, denn es gibt keinen nennenswerten Fallzahlen in dieser Schattenwelt.

Gegen eine solche Herausnahme „der“ Flüchtlinge sollen an dieser Stelle nicht die üblichen Verdächtigten aus den Reihen der Gewerkschaften oder der SPD zu Wort kommen, sondern mit Hagen Lesch der Tarifexperte des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sicherlich unverdächtig einer großen Sympathie gegenüber dem Mindestlohn an sich: Tarifexperte gegen Aufhebung des Mindestlohns, so ist das Interview des Deutschlandfunks mit Hagen Lesch überschrieben. Auf die Frage, ob es zweckmäßig wäre, jetzt den Mindestlohn für Flüchtlinge aufzuheben, antwortet Lesch: »Zum jetzigen Zeitpunkt ein klares Nein.« Und seine Begründung für dieses Votum?

»Wir müssen zum einen sehen, dass die Flüchtlinge ja zum überwiegenden Teil eine außerordentlich geringe Qualifikation oder gar keine mit sich bringen, ungeachtet von sprach- und kulturellen Integrationsproblemen, die sich da stellen. Und deswegen stellt sich die Frage auch, weil viele Flüchtlinge ja doch jüngeren Alters sind, ob hier nicht ein Potenzial besteht, aus dem man Fachkräfte machen kann. Deswegen muss das Ziel sein, Flüchtlinge nicht in den Niedriglohnsektor reinzupressen durch Lohnabsenkung dann möglicherweise, sondern zu Fachkräften weiterzuentwickeln. Und hier kann ein Mindestlohn sogar hilfreich sein, weil es ist natürlich den meisten Leuten klar, dass für 8,50 ein Flüchtling mit bestimmten Qualifikations- und Sprachdefiziten gar keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben wird. Und eben zu verhindern, dass sich solche Leute für fünf oder sechs Euro für einfachste Arbeiten anbieten und auf Ausbildung verzichten, halte ich es für sinnvoll, dass man bei diesen 8,50 bleibt, weil dann die Jobperspektiven gewissermaßen so schlecht sind, dass man auf der anderen Seite dann einen höheren Anreiz hat, in die Ausbildung zu gehen.«

Auch andere haben sich zwischenzeitlich gegen eine gesonderte Behandlung der Flüchtlinge hinsichtlich des Mindestlohns ausgesprochen – und sei es vor dem Hintergrund der dann zu erwartenden erheblichen Spannungen zwischen den einheimischen Arbeitskräften und den im Niedriglohnsektor dann „privilegierten“ Flüchtlingen. Das hindert natürlich nicht diejenigen, die auf dem „Flüchtlingsticket“ gleich alles abräumen wollen, weiterhin ihre Forderungen in die Welt zu tragen. So »forderte der CSU-Wirtschaftspolitiker Hans Michelbach gleich eine komplette Abschaffung des Mindestlohns: »Was hier auf Druck der SPD ins Gesetzblatt gekommen ist, bedeutet eine Abschottung des Arbeitsmarkts für Menschen ohne Beschäftigung«, erklärte Michelbach am Samstag in München. Er verlangte auch eine Aufhebung des Zeitarbeitsverbots und die Möglichkeit unbezahlter Praktika für Flüchtlinge. Im Oktober hatte die Bundesregierung das Zeitarbeitsverbot für Asylbewerber bereits gelockert und die Dauer, für die ihnen diese Möglichkeit verwehrt ist, von vier Jahren auf 15 Monate abgesenkt«, kann man dem Artikel Beschäftigtenrechte im Visier von Susan Bonath entnehmen.

Die eigentliche Schlacht um den Mindestlohn wird aber im kommenden Jahr geschlagen werden im Umfeld der Frage, ob und wenn, um wie viel der Mindestlohn zum Januar 2017 angehoben werden sollen. Und zugleich kann man an dieser Nahtstelle auch ein fundamentales Konstruktionsproblem des gesetzlichen Mindestlohnes erkennen. Denn im Sommer 2016 muss sich genau dazu die Mindestlohnkommission äußern, ein Gremium, das mit dem Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) ins Leben gerufen wurde und dort in den §§ 4-12 MiLoG verankert ist. Diese Mindestlohnkommission ist ein Abbild der tarifpolitischen Landschaft, was man an der Zusammensetzung erkennen kann – und an dem Stimmrecht: Bei der Besetzung der Mindestlohnkommission wurden je drei stimmberechtigte Mitglieder auf Vorschlag der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer von der Bundesregierung in die Mindestlohnkommission berufen. Zudem verfügt die Mindestlohnkommission über zwei beratende wissenschaftliche Mitglieder ohne Stimmrecht. Die Mindestlohnkommission wird durch einen neutralen Vorsitzenden geleitet. Dieser wurde durch die Bundesregierung auf Basis eines gemeinsamen Vorschlags der Spitzenverbände der Arbeitgeber und Arbeitnehmer berufen. Die Kommission wird unterstützt durch eine Geschäfts- und Informationsstelle für den Mindestlohn, die in der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) angesiedelt ist.

Die beiden Wissenschaftler – es handelt sich um Dr. Claudia Weinkopf (IAQ) und Prof. Dr. Clemens Fuest (ZEW) und damit ebenfalls um eine Abbildung der beiden tarifpolitischen Lager – sitzen also letztendlich – gemessen am harten Pfund des Stimmrechts – am Katzentisch, was ja schon bezeichnend ist. Sie sollen „unterstützen“ und „beraten“ und sie „können“ teilnehmen. Man muss als Wissenschaftler schon die drittmittelgestählte Frustrationstoleranz mitbringen, wenn man da mitmacht.

Interessant sind die Regelungen, die das MiLoG zu der im kommenden Jahr anstehenden erstmaligen Anpassung (oder nicht) des Mindestlohnes enthält. Man findet das im § 9 MiLoG: »Die Mindestlohnkommission hat über eine Anpassung der Höhe des Mindestlohns erstmals bis zum 30. Juni 2016 mit Wirkung zum 1. Januar 2017 zu beschließen. Danach hat die Mindestlohnkommission alle zwei Jahre über Anpassungen der Höhe des Mindestlohns zu beschließen.« Der Absatz 2 enthält dann den entscheidenden Passus: »Die Mindestlohnkommission prüft im Rahmen einer Gesamtabwägung, welche Höhe des Mindestlohns geeignet ist, zu einem angemessenen Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beizutragen, faire und funktionierende Wettbewerbsbedingungen zu ermöglichen sowie Beschäftigung nicht zu gefährden.« Soweit, so allgemein. Dann aber: »Die Mindestlohnkommission orientiert sich bei der Festsetzung des Mindestlohns nachlaufend an der Tarifentwicklung.« Das ist der Punkt. Oder zugespitzt gefragt: Warum braucht man eigentlich eine Kommission, wenn man die zuletzt zitierte Orientierungsregelung als Maßstab nimmt? Dann reicht ein Datensatz vom Statistischen Bundesamt, was die Tariflohnentwicklung in der zurückliegenden Periode angeht. Und um den prozentualen Veränderungsbetrag passt man dann den Mindestlohn an.

Dann wäre der gesetzliche Mindestlohn letztendlich ein Wurmfortsatz der allgemeinen (tariflichen) Lohnentwicklung und man könnte eine einfache Formel kreieren, mit der dann die Dynamisierung vorgenommen werden müsste – immer nachlaufend zu dem, was die Tarif-Beschäftigten erfahren haben.

Aber der gesetzliche Mindestlohn war und ist eben auch ein „politischer Lohn“. Das wurde im Vorfeld seiner Einführung deutlich, sowohl seitens der Kritiker dieses Instrumentariums, die befürchtet haben, dass eine gesetzliche Lohnuntergrenze immer auch seitens der Parteien instrumentalisiert werden kann und wird. Aber auch viele Befürworter sehen das so, wenn sie beispielsweise argumentieren, der Mindestlohn müsse aufstockende Sozialleistungen des Staates vermeiden helfen. Letztendlich kann man den politischen Lohncharakter erkennen an dem konkreten Betrag, mit dem der Mindestlohn am Jahresanfang gestartet ist: 8,50 Euro pro Stunde. Warum dieser Betrag? Welche sachlogische Begründung gab und gibt es für ihn? Schlichtweg eine politische Setzung im Diskurs vor der politischen Entscheidung der Großen Koalition, den gesetzlichen Mindestlohn einzuführen. Die Zahl war im gewerkschaftlichen Raum gesetzt worden.

Und genau aus diesem Raum kommen jetzt Forderungen, den Mindestlohn zu erhöhen. Verdi fordert Erhöhung auf 10 Euro, kann man diese Tage lesen. „In Baden-Württemberg kann man von den aktuell geltenden 8,50 Euro pro Stunde Vollzeit-Arbeit nicht leben, das ist zu wenig“, so wird Leni Breymaier, die Landesvorsitzende von ver.di Baden-Württemberg, in dem Artikel zitiert. Wobei sie eigentlich über etwas spricht, was für ihr Bundesland kaum von Relevanz ist: »In Baden-Württemberg haben finanziell nur wenige Menschen von der gesetzlichen Lohnuntergrenze von 8,50 Euro profitieren können … In den meisten Branchen liegt selbst die niedrigste Bezahlung über 8,50 Euro.« Vor Einführung des Mindestlohns lag der Anteil der Beschäftigten, die weniger als 8,50 Euro pro Stunde verdient haben, im Ländle laut Arbeitsagentur bei 5,2 Prozent.

Aber wieder funktionieren die gewohnten Reflexe, egal, wie es mit der Relevanz bestellt ist: »Aus der Wirtschaft im Südwesten hagelte es Kritik für den Vorstoß: „Über eine Erhöhung des Mindestlohns zu sprechen, wenn gleichzeitig eine Vielzahl von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen, ist Gift für die Wirtschaft und auch für die Betroffenen“, sagte der Geschäftsführer des Maschinenbauverbands Dietrich Birk.«

Und ver.di – wie übrigens auch die Linkspartei, die ebenfalls 10 Euro fordert – scheint gewichtige Unterstützer zu haben: Lidl fordert zehn Euro Mindestlohn, kann man der Frankfurter Rundschau entnehmen: »Lidl hat sich für einen branchenübergreifenden, gesetzlichen Mindestlohn von zehn Euro ausgesprochen. Damit toppt der Discounter sogar die Forderung der Gewerkschaften, die für einen flächendeckenden Satz von 8,50 Euro plädieren.« Die Formulierung wird jetzt den einen oder anderen misstrauisch werden lassen. Zu Recht. Der Artikel stammt vom 20.12.2010.

Nun ist ver.di im Südwesten fast schon ein Tabubrecher, denn der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert, die Lohnuntergrenze um 50 Cent auf neun Euro anzuheben, immerhin einen Euro weniger als das, was die ver.di-Leute wollen. Und bereits dieser im Vergleich zur er.di-Forderung bereits abgespeckte Betrag löst Aggressionen im generischen Lager aus, wie Susan Bonath in ihrem Artikel berichtet: »Unverständlich und illusorisch« sei der Wunsch, entrüstete sich Ingo Kramer, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Und der bekommt Schützenhilfe aus dem Lager der CSU:

Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Bundestag, Peter Ramsauer (CSU), sprach sich gegen eine Erhöhung des Mindestlohns selbst Anfang 2017 aus. Der »Automatismus«, dass er alle zwei Jahre angehoben werden müsse, sei »ökonomisches Gift«, sagte er am Sonntag gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: »Wir haben einfach nur Glück gehabt, dass der Mindestlohn in seinem ersten Jahr wegen der unerwartet robusten Konjunktur weniger Jobs vernichtet hat als befürchtet. Das bittere Ende wird noch kommen, wenn wir weiter die Zukunft verfrühstücken.«

Fragt sich nur, wer hier was verfrühstückt.

Aber genau an dieser Stelle kann man erkennen, welchen Vorteil eine „echte“ Mindestlohnkommission haben würde, wenn man denn eine hätte. Hier müssten zum einen die realen Arbeitsmarktauswirkungen untersucht werden, nach Branchen und Regionen differenziert und zugleich wären die sozialen Aspekte in den Blick zu nehmen, also beispielsweise Fragen bzw. Probleme, die sich in einer Stadt wie München ergeben. Und in einem die unterschiedlichen Seiten des Sachverhalts berücksichtigenden Abwägungsprozess stände am Ende eine gut begründete Empfehlung, was die Höhe des Mindestlohns angeht. Und die kann immer nur ein Kompromiss sein zwischen den berechtigten Interessen der Arbeitnehmer an einer halbwegs ordentlichen Mindestlohngestaltung und den möglichen negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung insgesamt.

Aber wir werden sehen, die Kommission – die immerhin schon ein Mal getagt hat, was despektierlich klingt und auch so gemeint ist – wird gar nicht zu diesem Punkt kommen, sie wird eingebunden werden in den Clash zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden. Und auch die Frage, ob und wie stark der Mindestlohn angehoben werden soll, wird sich wie viele andere Dinge auch primär an den politischen Kräfteverhältnissen bemessen und weniger an inhaltlichen Aspekten.

Aber wenn wir schon das Thema Mindestlohn verhandelt, dann sollte zum Anschluss ein Hinweis nicht fehlen: Es gibt den gesetzlichen Mindestlohn, aber daneben gibt es auch noch zahlreiche andere, Branchen-Mindestlöhne. Und die liegen meistens mittlerweile deutlich über den 8,50 Euro pro Stunde (vgl. zu den allgemeinverbindlichen Branchenmindestlöhnen auf Basis des Tarifvertragsgesetzes (TVG), des Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) und des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG), diese Übersicht des Tarifarchivs des WSI.