Man kennt das – da werden bestimmte Themen die gesamte mediale Klaviatur rauf und runter gejagt, eine monothematische Sendung löst die andere ab, nur um dann wie eine Seifenblase im Meer der öffentlichen Aufmerksamkeit zu platzen. Die kümmerlichen Reste treiben dann in irgendwelchen zumeist abseitigen Gewässern der Fachdiskussion. Dieses Muster hatten wir im Vorfeld der Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr und vor der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Januar 2015 in Höhe von damals 8,50 Euro pro Stunde. Von vielen interessierten Seiten wurde eine gewaltige mediale Blase aufgepumpt, nach der mit dem gesetzlichen Mindestlohn ein brutaler Jobkiller den deutschen Arbeitsmarktboden betreten wird. Nicht wenige Ökonomen haben sich gleichsam überschlagen mit Prognosen über die zu erwartenden Arbeitsplatzverluste. In diesem Blog wurde frühzeitig und in zahlreichen Beiträgen auf die Substanzlosigkeit dieser Vorhersagen hingewiesen.

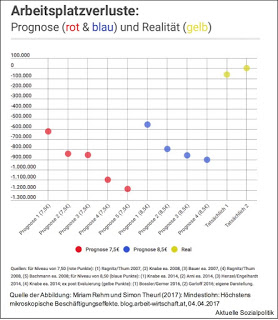

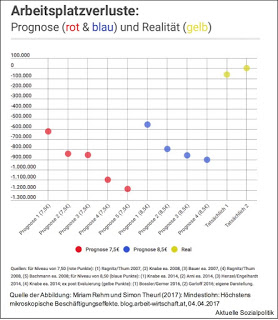

Miriam Rehm und Simon Theurl von der Arbeiterkammer Wien haben die ziemlich große Lücke zwischen Panikmache und der dann beobachtbaren realen Entwicklung in einem Beitrag aufgearbeitet: So weit klaffen die Prognosen zu den Folgen des Mindestlohns und die Realität auseinander (der Originalbeitrag ist im blog.arbeit-wirtschaft.at unter dem Titel Mindestlohn: Höchstens mikroskopische Beschäftigungseffekte veröffentlicht worden). Ihr Befund: »Vor der Einführung des Mindestlohns hatten sich zahlreiche ÖkonomInnen mit Prognosen übertroffen, welche enormen Beschäftigungseffekte die Lohnuntergrenze verursachen würde. Die ersten empirischen Ergebnisse zeigen jedoch: Tatsächlich hatte der Mindestlohn höchstens mikroskopische Beschäftigungseffekte und konnte vielmehr die Einkommenssituation der niedrigen Einkommensschichten verbessern.«

Entgegen den überzogenen Prognosen gab es praktisch keine negativen Beschäftigungseffekte. Dagegen lassen sich positive Verteilungseffekte speziell im Niedriglohnsektor und zwischen den Geschlechtern beobachten, so Rehm und Theurl.

»Bevor die Einführung eines Mindestlohns politisch konkretisiert wurde, gingen die meisten ÖkonomInnen von einem Startniveau von lediglich 7,50 Euro pro Stunde aus. Gemäß der ab 2007 veröffentlichten Studien würde eine solche gesetzliche Lohnuntergrenze bis zu 1,22 Millionen Jobs kosten – so das Ergebnis ihrer modellbasierten Simulationen.

Interessanterweise prognostizierten spätere Studien (zum Teil derselben Forschungsinstitute), die dann von einer Untergrenze von 8,50 Euro ausgingen, sogar niedrigere negative Beschäftigungseffekte.«

Aber dem war nicht so, wie wir mittlerweile auch empirisch wissen (und wie es damals vielkritisierte Wissenschaftler auch vorhergesagt hatten). Dabei ist die von den Modellerwartungswerten abweichende Entwicklung in Deutschland ist kein Einzelfall. Die faktenbasierte Forschung zu Mindestlöhnen zeigt, dass internationale Studien im besten Fall geringe Beschäftigungseffekte nachweisen, so die beiden Autoren.

Die beiden verweisen zudem darauf, dass Mindestlöhne die Situation der niedrigsten Einkommensgruppen verbessern. »Weil Frauen weniger verdienen als Männer, wirkt sich für sie der Mindestlohn auch stärker aus: In Deutschland profitierten von der Einführung doppelt so viele Frauen wie Männer. Somit ist der Mindestlohn zwar kein allmächtiges, aber doch ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von Erwerbsarmut und Ungleichheit«, so die Bilanzierung von Miriam Rehm und Simon Theurl .

Aber schauen wir etwas genauer auf den Mindestlohn und in die neuere Rechtsprechung. Warum das notwendig ist, ergibt sich aus diesem Tatbestand: Im Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) scheint ein erfrischend einfache Definition des gesetzlichen Mindestlohns normiert zu sein. So heißt es im § 1 Absatz 1 MiLoG:

»(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf Zahlung eines Arbeitsentgelts mindestens in Höhe des Mindestlohns durch den Arbeitgeber.«

Das klingt leider eindeutiger, als es dann in der Praxis ist. Zentrale Unsicherheitsstelle für die Juristen ist hier der Begriff des „Arbeitsentgelts“. Denn hier beginnt die Auslegung, das es im Gesetz keine Definition gibt, was man sich unter „Arbeitsentgelt“ genau (nicht) vorzustellen hat. Und das ist eben weit komplexer, als es sich der Normalbürger so vorstellt.

Dem treuen Leser dieses Blogs wird möglicherweise einfallen, dass über das hier angedeutete Grundproblem des auf das „Arbeitsentgelt“ bezogenen Mindestlohns schon einmal berichtet wurde. Der Mindestlohn ist eben nur eine Lohnuntergrenze, die man auch erreichen kann, wenn man das Zusätzliche zum Mindesten macht, so ist ein Beitrag vom 25. Mai 2016 überschrieben. »Wie zahlt man seinen Mitarbeitern den gesetzlichen Mindestlohn, ohne ihnen aber tatsächlich mehr zahlen zu müssen als bisher?« Das war im vergangenen Jahr anlässlich einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts über die Frage der Anrechenbarkeit von Weihnachtsgeld auf den Mindestlohnanspruch die eigentliche Fragestellung.

Die Frage wurde von einer Tochterfirma des Städtischen Klinikums in Brandenburg an der Havel aufgeworfen. In der Cafeteria des Klinikums, die von dieser Tochterfirma betrieben wurde, arbeitete eine Beschäftigte, die nicht auf die 8,50 Euro gekommen ist mit ihrem „normalen“ Entgelt. Der Arbeitgeber behob das Problem, indem er das Urlaubs- und das Weihnachtsgeld nicht mehr im Mai respektive im November zahlt, sondern übers ganze Jahr verteilt. In jedem Monat überweist es jeweils ein Zwölftel. Auf diese Weise ist das Monatsgehalt der Klägerin auf etwas mehr als 1500 Euro und ihr Stundenlohn auf 8,69 Euro gestiegen. Die Betroffene wollte sich das nicht gefallen lassen, scheiterte aber mit ihrer Klage vor dem Arbeitsgericht, dem Landesarbeitsgericht und schlussendlich auch vor dem Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 25. Mai 2016 – 5 AZR 135/16). Das BAG hat ausgeführt: »Der Arbeitgeber schuldet den gesetzlichen Mindestlohn für jede tatsächlich geleistete Arbeitsstunde. Er erfüllt den Anspruch durch die im arbeitsvertraglichen Austauschverhältnis als Gegenleistung für Arbeit erbrachten Entgeltzahlungen, soweit diese dem Arbeitnehmer endgültig verbleiben. Die Erfüllungswirkung fehlt nur solchen Zahlungen, die der Arbeitgeber ohne Rücksicht auf tatsächliche Arbeitsleistung des Arbeitnehmers erbringt oder die auf einer besonderen gesetzlichen Zweckbestimmung (zB § 6 Abs. 5 ArbZG) beruhen.« Der Hinweis auf § 6 Abs. 5 ArbZG bezieht sich auf die dort normierte Nachtarbeit und die damit verbundenen Nachtzuschläge. Und in den Leitsätzen des BAG zum Urteil findet man die zentrale Argumentationslinie: »1. Der Mindestlohnanspruch aus § 1 Abs. 1 MiLoG ist ein gesetzlicher Anspruch, der eigenständig neben den arbeits- oder tarifvertraglichen Entgeltanspruch tritt. 2. Erfüllt ist der Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn, wenn die für den Kalendermonat gezahlte Bruttovergütung den Betrag erreicht, der sich aus der Multiplikation der Anzahl der in diesem Monat tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden mit dem gesetzlichen Mindestlohn ergibt. Erfüllung tritt mit Zahlung des Bruttoarbeitsentgelts ein.«

In meinem Beitrag vom 25. Mai 2016 habe ich die Erkenntnis aus dem Urteil so formuliert: »Das bislang Zusätzliche zum normalen Lohn kann in dem Moment, wo der bislang normale Lohn zu niedrig geworden ist durch die Mindestlohnregelung, zum Mindesten gemacht werden. Mit dieser Entscheidung wird die Umwandlung des bisher Zusätzlichen zum normalen Lohn höchstrichterlich sanktioniert. Letztendlich kann man das auch so interpretieren, dass der Mindestlohn eben nur eine Lohnuntergrenze fixiert und nicht mehr. Und die muss erfüllt werden – und das kann eben auch durch die Anrechnung dessen erfolgen, was bislang als zusätzliche Leistung ausgewiesen wurde.«

Und der hier erkennbare Zerlege- und Wiederzusammensetzungsprozess beim Arbeitsentgelt ist weiter gegangen. Und zwar konkret hinsichtlich Zulagen und Leistungsprämien. Die Antwort auf die Frage nach deren Anrechenbarkeit beantwortet schon die Überschrift eines Beitrags auf der Seite der Anwaltskanzlei „TaylorWessing“: Neues vom BAG: Zulagen und Leistungsprämien anrechenbar auf den gesetzlichen Mindestlohn.

Grundlage ist das Urteil vom 21.12.2016 – 5 AZR 374/16 des Bundesarbeitsgerichts. Zum Sachverhalt: Es geht um den Mindestlohnanspruch einer Telefonistin in einer Taxizentrale. Dem Urteil kann man die folgende Ausgangslage entnehmen:

»Der seit mehreren Jahren gekündigte, zwischen der Beklagten und ver.di abgeschlossene Vergütungstarifvertrag vom 24. August 2001 enthält eine Regelung, wonach sich das monatliche Bruttogrundgehalt einer Telefonistin bei nachgewiesener Befähigung und Fertigkeit der selbständigen Funkkanalbedienung um 30,68 Euro je Kanal (max. 122,71 Euro) erhöht, unabhängig von deren tatsächlicher Bedienung.

Gemäß einer Betriebsvereinbarung vom 22. Juli 1999 erhalten Angestellte der Beklagten Leistungsprämien, die entweder durch eine Kennziffer bemessen werden, die aus verschiedenen Auftragsarten der Telefonannahme und Funkvermittlung im Vergleich aller Mitarbeiter ermittelt wird (Leistungsprämie LP1), oder sich nach allgemeinen Kriterien wie Sprache, Höflichkeit, Korrektheit und Zuverlässigkeit (Leistungsprämie LP2) richtet.«

Dr Arbeitgeber hat die gezahlten Zulagen und Leistungsprämien mit dem Mindestlohnanspruch der Telefonistin verrechnet – die hat dagegen geklagt und wollte eine separate Vergütung dieser Komponenten. Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hingegen hat der Klage stattgegeben. Nun war das Bundesarbeitsgericht an der Reihe und hat entschieden. Gegen die Telefonistin und für die Taxizentrale.

Das BAG hat in seiner Entscheidung ausgeführt: »Der Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn nach § 1 Abs. 1 MiLoG ist durch Erfüllung erloschen. Die Beklagte hat den Mindestlohnanspruch der Klägerin durch monatliche Zahlung des Bruttogehalts sowie der weiteren Zulagen und Prämien erfüllt.«

Der zentrale Satz des Gerichts in diesem Zusammenhang: »Der Mindestlohnanspruch aus § 1 Abs. 1 MiLoG ist ein gesetzlicher Anspruch, der eigenständig neben den arbeits- oder tarifvertraglichen Entgeltanspruch tritt.« Das Wort „neben“ muss hier besonders hervorgehoben werden.

Das BAG hebt hervor, dass das Mindestlohngesetz selbst nicht klarstellt, welche Lohnbestandteile auf das Mindestentgelt anzurechnen sind und deshalb diese Klärung der Rechtsprechung überantwortet. Das Gericht bezieht sich nun bei der Bestimmung des Mindestlohnbegriffs auf die Regeln des Arbeitnehmerentsenderechts. Der EuGH hat seine Rechtsprechung dahingehend präzisiert, dass alle „zwingend und transparent geregelten Gegenleistungen des Arbeitgebers“ für die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers „Bestandteile des Mindestlohns“ sind (vgl. EuGH 12. Februar 2015 – C-396/13 – [Sähköalojen ammattiliitto]). Das BAG folgt dieser Begriffsbestimmung und berücksichtigt dabei die Zweckrichtung des gesetzlichen Mindestlohns.

»Vorrangiger Zweck des gesetzlichen Mindestlohns ist es, jedem Arbeitnehmer ein existenzsicherndes Monatseinkommen zu gewährleisten … Diesem Zweck vermag jede dem Arbeitnehmer verbleibende Vergütungszahlung des Arbeitgebers zu dienen, unabhängig davon, zu welcher Tageszeit, unter welchen Umständen oder in welcher Qualität die Arbeit erbracht wurde … Folglich fehlt von den im arbeitsvertraglichen Austauschverhältnis zu erbringenden Entgeltzahlungen des Arbeitgebers nur solchen die Erfüllungswirkung, die der Arbeitgeber ohne Rücksicht auf eine tatsächliche Arbeitsleistung des Arbeitnehmers erbringt oder die auf einer besonderen gesetzlichen Zweckbestimmung (zB § 6 Abs. 5 ArbZG) beruhen.« So das BAG in seinem Urteil vom 21.12.2016 bei explizitem Bezug auf das bereits zitierte Urteil vom 25.05.2016.

In dem Beitrag der Anwaltskanzlei „TaylorWessing“ findet man dann diese Zusammenfassung: »Aus der BAG-Entscheidung vom 21.12.2016 – 5 AZR 374/16 lässt sich ableiten, dass es für die Anrechenbarkeit auf den gesetzlichen Mindestlohn wohl nicht darauf ankommen soll, ob die Zahlung eine Gegenleistung für die gesetzlich nicht definierte „Normalleistung“ des Arbeitnehmers ist oder ob damit besondere Leistungen honoriert werden sollen. Im Prinzip kann der gesetzliche Mindestlohn danach durch alle im arbeitsvertraglichen Austauschverhältnis für die Arbeitsleistung erbrachten Entgeltzahlungen erfüllt werden, soweit nicht eine der o. g. Ausnahmen einschlägig ist.«

Aber es soll bloß keiner glauben, nun wäre das alles klar – neue Welten öffnen sich: „Zahlungen, die der Arbeitgeber ohne Rücksicht auf eine tatsächliche Arbeitsleistung des Arbeitnehmers erbringt“ – die führen ja nach den Ausführungen des BAG nicht zur Erfüllungswirkung für den Mindestlohnanspruch. Aber was das genau für Zahlungen sind, dazu hat das Bundesarbeitsgericht bislang noch keine Rechtsprechung entwickelt. Das ist aber wohl auch nur eine Frage der Zeit. Den Gerichten soll ja nun auch nicht die Arbeit ausgehen.