Die Zukunft legt keine Pause ein im Angesicht der Not des Augenblicks. Immer neue Flüchtlinge gelangen – noch – nach Deutschland. Während die Mühlen der großen Systeme langsam mahlen und Schritt für Schritt auf dem komplizierten internationalen Parkett eine weitreichende Abschottung Europas angestrebt wird (vgl. dazu die Verhandlungen mit der Türkei als „Vorposten“ der EU oder EU-Innenminister senden Botschaften der Härte aus), sind zahlreiche Menschen aus den Krisen- und Kriegsgebieten hier bei uns und auch wenn derzeit die Akteure in einem gespenstisch daherkommenden Zustand der Notsteuerung und dabei oftmals schon am Limit sind, bei der es primär darum geht, überhaupt irgendwelche Unterkünfte zu organisieren, darf und sollte man nicht den Blick auf die nun vor uns liegenden Aufgaben verlieren, zu denen neben der vieldiskutierten Frage der Arbeitsmarktintegration eines Teils der Flüchtlinge auch gehört, den Kindern und Jugendlichen einen Zugang in unsere Bildungssysteme zu ermöglichen. Folglich stehen auch die vor einer gleichsam herkulischen Aufgabe.

Dazu muss man sich nur die Dimension der zusätzlichen Aufgaben verdeutlichen, die auf die Kitas und vor allem auf die Schulen zukommen: Gewerkschaft rechnet mit 300.000 neuen Schulkindern – wohlgemerkt in den kommenden zwölf Monaten bundesweit. Dazu seien zusätzliche 24.000 Lehrkräfte notwendig, die Gewerkschaft kalkuliert dabei mit einer Größenordnung von 8.000 Lehrkräften je 100.000 Schüler, die notwendig seien, so die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe. Hinsichtlich der Kitas »erwartet die GEW bis zu 100.000 zusätzliche Kinder. Hierfür sind laut Tepe 14.000 zusätzliche Erzieherinnen nötig.«

Wobei man darauf hinweisen muss, dass diese Zahlen Schätzungen sind – nichts genaues weiß man nicht, was ja derzeit ein Wesensmerkmal des Fahrens auf Sicht ist. Wir haben es ganz offensichtlich mit einem mehrfach beweglichen Ziel zu tun, zum einen quantitativ (und hier noch mal gedoppelt in dem Sinne, dass man nicht weiß, wie viele werden es denn werden und zum anderen hinsichtlich der Tatsache, dass sich die dann zu versorgenden Kinder und Jugendlichen ja nicht gleichverteilen über das Land, also hier in wenigen Einzelfällen und dort in sehr großer Zahl aufschlagen), aber auch qualitativ in potenzierter Form, denn es sind nicht nur ganz unterschiedliche Nationalitäten, Kulturen und religiöse Hintergründe, sondern auch Traumatisierungen und andere persönliche Belastungen, die mit den einzelnen Kindern und Jugendlichen einhergehen können.

Das bedeutet mit Blick auf die, die das in den Bildungseinrichtungen stemmen müssen, dass es nicht „nur“ ein Organisationsproblem ist, die zusätzlichen Angebote zur Verfügung zu stellen, was in Wirklichkeit schon oft eine echte Heraus-, wenn nicht Überforderung darstellt. An dieser Stelle liegen bereits zahlreiche Konflikte. Beispiel Berlin: Kitaplatz-Mangel verschärft sich wegen Flüchtlingskindern, so ist ein Artikel überschrieben. Auch Flüchtlingskinder haben einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz. »Fast die Hälfte der minderjährigen Flüchtlinge, die derzeit täglich in Berlin ankommen, sind unter sechs Jahren. Also im besten Kita-Alter.« Zur Zeit besucht etwa jedes drittes Flüchtlingskind eine Kita. »Zusätzliche Mittel dürften nicht nur in den Ausbau der Kapazitäten gegeben werden, sagte Christa Preissing vom Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung. Es sei noch weiteres Geld nötig, um den Personalschlüssel für Krippenkinder unter drei Jahren zu verbessern.«

Aber ein richtig großer Brocken wird den Schulen hingeworfen, denn die meisten Kinder und Jugendlichen sind im Schulalter. Zwei Drittel der neu zugewanderten Kinder und Jugendlichen benötigen Schulplätze an weiterführenden Schulen – genau so ist auch eine Pressemitteilung des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Fremdsprache überschreiben, in der auf eine neue Studie hingewiesen wird, die das Institut gemeinsam mit dem Zentrum für LehrerInnen-Bildung an der Universität Köln erstellt hat:

Mona Massumi et al.: Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem. Bestandsaufnahme und Empfehlungen. Köln: Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache und Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln, 2015

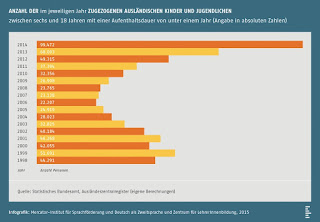

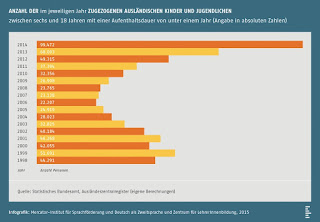

Im Jahr 2014 sind knapp 100.000 Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter neu nach Deutschland zugewandert. Die Zahl hat sich seit 2006 vervierfacht – und insofern scheint sich das einzureihen in die vielen Meldungen dieser Tage, die eine (bevorstehende) Überforderung des ganzen Systems anzuzeigen scheinen. Da ist dann auch diese Zahl von Bedeutung: Der Anteil neu zugewanderter Kinder und Jugendlicher im Verhältnis zur Gesamtschülerschaft bei einem Prozent.

Die Studie gibt einen bundesweiten Überblick über die schulische Situation neu zugewanderter Kinder und Jugendlicher und bezieht sie nicht nur auf geflüchtete Kinder und Jugendliche, sondern berücksichtigt alle 6- bis 18-Jährigen, die neu nach Deutschland zuwandern.

Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek, Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache, wird so zitiert:

»Die Frage, wie neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im Bildungssystem aufgenommen werden können, ist jahrelang vernachlässigt worden. Jetzt fehlen die nötigen Informationen, Konzepte sind in Vergessenheit geraten. Mit den Berechnungen dieser Studie liegen erstmals fundierte Annäherungswerte vor. Sie zeigen: Die Zahl wächst mit großer Geschwindigkeit und gerade diese Schnelligkeit stellt die Schulen und Lehrkräfte vor große Herausforderungen.«

Erkennbar werden erhebliche Defizite im Wissen über die, die schon da sind, denn die Studie hat ergeben, dass in vielen Bundesländern nicht systematisch erhoben wird, wie viele neu zugewanderte Kinder und Jugendliche ohne Deutschkenntnisse tatsächlich an den Schulen sind. Ohne diese Planungsgrundlage ist es jedoch kaum möglich, den Bedarf an Lehrkräften und weiteren Ressourcen rechtzeitig einzuschätzen.

Mehr als zwei Drittel der neu zugewanderten Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 18 Jahre alt – sie benötigen einen Schulplatz an einer weiterführenden Schule, insbesondere an berufsbildenden Schulen sind zusätzliche Kapazitäten erforderlich.

Und wieder werden wir mit den Untiefen des deutschen Föderalismus konfrontiert:

»Großer Nachholbedarf besteht hinsichtlich der Schulpflicht: Nur in Berlin und im Saarland gilt die gesetzliche Schulpflicht für alle Kinder und Jugendlichen uneingeschränkt von Anfang an. In allen anderen Bundesländern gilt sie nicht automatisch für Kinder und Jugendliche ohne Aufenthaltsstatus oder vor Beginn des Asylverfahrens.«

Da sich die Verfahren teilweise über viele Monate hinziehen, sind die Kinder und Jugendlichen häufig faktisch vom Schulbesuch ausgeschlossen, obgleich sie ein Recht auf Schulbesuch haben. Und die föderale Vielfalt lässt sich auch bei der Frage nach der Organisation des Schulbesuchs besichtigen, denn:

»Die Studie hat fünf Modelle identifiziert, nach denen neu zugewanderte Kinder und Jugendliche unterrichtet werden. Das Spektrum reicht von integrativem Unterricht in der normalen Klasse ab dem ersten Tag bis zur Einrichtung parallel geführter Klassen, in denen die Schülerinnen und Schüler zunächst Deutsch lernen und später sogar einen Schulabschluss erwerben können. Alle Modelle sind darauf angelegt, möglichst schnell den Übergang in eine Regelklasse bzw. Berufsausbildung zu ermöglichen. Die Stadtstaaten Berlin und Hamburg verfahren vergleichsweise einheitlich, in den meisten Bundesländern sind jedoch mehrere Modelle im Einsatz, abhängig von der Region, Schülerzahlen und der Schulform.«

»Die Kinder der Geflüchteten besuchen an den Schulen meist zunächst so genannte Willkommensklassen. Das sind Lerngruppen, in denen die Kinder möglichst schnell so viel Deutsch lernen sollen, damit sie bald die regulären Schulklassen mit einheimischen Kindern besuchen können. Die Klassen heißen in allen Bundesländern anders, in Bayern spricht man von Übergangsklassen, in Nordrhein-Westfalen von internationalen Klassen«, berichtet Christian Füller in seinem Artikel In welche Klasse soll Akilah, die kein Deutsch spricht? Und weiter: „Willkommensklassen sind jeden Tag wie eine Wundertüte – man weiß nie, wer alles kommt“, wird Ursula Huber, Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache an der Carl-Kraemer-Grundschule in Berlin, zitiert. Manche Kinder seien noch nicht einmal alphabetisiert, nicht wenige haben traumatische Erlebnisse hinter sich. Manche verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind – weil sie wieder abgeschoben werden.

Vergessen werden sollte auch nicht die enorme Altersspanne. Wenn ein sehr junges Kind, das nach Deutschland kommt und in eine ordentliche Kita geschickt wird, hat es sehr gute Chancen in unserer Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt, denn die lernen „en passant“ die Sprache des gastgebenden Landes. Aber es gibt auch die anderen, die älteren Flüchtlinge.

Wie sieht es beispielsweise mit dem Alter zwischen 16 und 25 Jahren aus? Nicht nur in Deutsch, sondern auch in Mathe punkten, so ist ein Artikel dazu überschrieben.

»Seit ihrer Gründung im Februar 2000 hat diese besondere Bildungseinrichtung, die sogenannte SchlaU-Schule, rund 1500 Flüchtlinge im Alter zwischen 16 und 25 Jahren betreut. Michael Stenger gründete die Schule, nachdem er merkte, dass die Sprachkurszertifikate, die Flüchtlinge für die Teilnahme an seinen Deutschkursen bekamen, nicht für den Eintritt in den Arbeitsmarkt reichten. Das lag weniger an den Deutschkenntnissen als an fehlendem Unterricht in Fächern wie Mathematik, Ethik und Naturwissenschaften.«

Die Schlau-Schule – Schlau steht für schulanaloger Unterricht – war laut Melanie Weber, der stellvertretenden Schulleiterin, die erste in Deutschland, die ausschließlich Flüchtlinge auf staatliche Schulabschlüsse vorbereitet. Die Schüler müssen mindestens 16 Jahre als sein und dürfen höchstens 25 Jahre sein.

»Die 38 Lehrerinnen und Lehrer der Münchner Schlau-Schule und ihrer Tochterschule Isus (Integration durch Sofortbeschulung und Stabilisierung) sind nicht verbeamtet und werden von der Stadt München und dem Freistaat Bayern bezahlt. Alle haben eine Qualifizierung in Deutsch als Zweitsprache oder Deutsch als Fremdsprache. Es arbeiten auch sieben Sozialarbeiter und Schulpsychologen an den beiden Schulen. Man versucht, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, die seelische Anspannung zu lindern und gesellschaftliche Orientierung zu ermöglichen. Schulträger ist der Verein Trägerkreis Junge Flüchtlinge …«

Auch interessant: Die Finanzierung dieses Schulangebots wird durch Stiftungen und Privatspender unterstützt. Der Anteil der öffentlichen Finanzierung betrug knapp 70 Prozent. 80 Prozent der Absolventen gingen im vergangenen Jahr in Ausbildungsberufe, die anderen 20 Prozent auf Realschulen und Gymnasien.

Dies mag nur ein Beispiel sein – aber es kann zeigen, welche enorme Spannweite an ganz unterschiedlichen Maßnahmen und Angeboten erforderlich sein wird, um die Aufgaben stemmen zu können.

Abbildung: Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Fremdsprache