In diesen Tagen stehen wir erneut vor gesetzgeberischen Veränderungen in einem sozialpolitischen Kernbereich unseres Landes, der Grundsicherung. Und wieder einmal werden wir Zeugen einer Entwicklung, dass man am Anfang – und sei es wenigstens proklamatorisch – mit einer guten Absicht gestartet ist, nämlich die Bürokratie in den Jobcentern abzubauen und das komplizierte Rechtsgebilde SGB II zu vereinfachen. Wer kann etwas dagegen haben? Nach zwei Jahren unzähliger Bund-Länder-Gesprächsrunden und parteipolitischen Scharmützeln hat zwischenzeitlich der Berg gekreißt und ein Gesetzentwurf das Licht der Welt erblickt, der im Ergebnis nicht nur völlig enttäuschend ist hinsichtlich des ursprünglich gesetzten Ziels, Bürokratie in einem Umfang abzubauen, der über molekulare Mengen hinausgeht (vgl. dazu bereits Entbürokratisierung des SGB II und mehr Luft für die Jobcenter? Von Luftbuchungen, Mogelpackungen und einem trojanischen Pferd vom 14. Februar 2016 sowie Ein zorniger Brief von Jobcenter-Mitarbeitern an die Bundesarbeitsministerin vom 15. Februar 2016).

Es kommt sogar noch weitaus schlimmer, denn mittlerweile muss man das als „Rechtsvereinfachungsgesetz“ euphemistisch betitelte Paragrafenwerk korrekter als ein „Rechtsverschärfungsgesetz“ bezeichnen, zumindest aus der Perspektive der betroffenen Menschen.

Dabei sind die heute schon nicht selten mit einer kafkaesk daherkommenden Seite der Jobcenter und der sie bestimmenden rechtlichen Gemengelage konfrontiert, die aber nur für den Betrachter von außen wie „Das Schloss“ von Franz Kafka erscheinen. Denn es geht hier nicht (nur) um die (Un)Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns, sondern um existentielle Fragen bis hin zu dem Wegziehen des letzten Bodens für ein menschenwürdiges Dasein. Dazu aktuelle Beispiele aus dem „Hartz IV-Land“.

Da wäre beispielsweise das Jobcenter Börse in Sachsen-Anhalt. Susan Bonath berichtet in ihrem Artikel „Reine Willkür“ über den folgenden Sachverhalt:

»Jahrelang hatte sich Malte S. (Name geändert) als Leiharbeiter durchgeschlagen. Nach der letzten Kündigung suchte er jedoch vergeblich eine neue Stelle. Er scheute jedoch den Gang zum Amt, hoffte weiter auf einen Job – bis er seine Wohnung verlor, seine Krankenversicherung nicht mehr zahlen konnte, ohne Konto und Geld dastand. Kurz vor Pfingsten beantragte er beim Jobcenter Börde (Sachsen-Anhalt) also doch das ihm eigentlich seit Monaten zustehende Arbeitslosengeld II. Weil er völlig mittellos war, bat er zudem um einen Vorschuss. Er befinde sich in einer Notlage, es gehe um Essen und Trinken, erläuterte er. Doch die Behörde wies ihn ab. Bares zur Überbrückung gebe es nicht, hieß es.«

Die Sachbearbeiterin in der Leistungsabteilung versprach, seinen Antrag „noch heute“ fertig zu machen. »Weil das Jobcenter in seinem Fall allerdings einen Scheck mit der Post schicken müsse, könne er erst in einer Woche, nach dem langen Pfingstwochenende, mit Geld rechnen. Auf Nachfrage, wie er denn solange ohne Geld überleben solle, räumte sie ein: »Wenn es wirklich nicht anders geht, könnte ich Ihnen maximal einen 20-Euro-Gutschein mitgeben.« Ob dieser auch von Märkten in dem Ort akzeptiert wird, wo Malte S. vorübergehend bei einem Familienmitglied untergekommen war, konnte sie nicht sagen.«

Warum nicht einfach ein Betrag von seinem Regelsatz abgezogen und ihm in bar ausgehändigt wurde, versteht der Betroffene nicht.

In der Leistungsabteilung hieß es, eine interne Anweisung verbiete dies den Mitarbeitern. Behördensprecher Carsten Werner bestritt am Dienstag die Darstellung: »Im Jobcenter Börde liegt keine derartige Dienstanweisung vor.« Tags darauf erklärte er aber auf Nachfrage der Tageszeitung junge Welt, Barzahlung sei »grundsätzlich nicht vorgesehen«.

Für Notfälle vorgesehen sei »die Überbrückung durch Gutscheine des Anbieters Sodexo, einer international agierenden Unternehmensgruppe, die vor allem durch Kantinenbetriebe bekannt ist.«

Und dann ein weiterer Tiefschlag:

»Der Antragsteller habe außerdem »durch sein freundliches und dankbares Auftreten nicht den Eindruck« erweckt, »dass er mit dem Verfahren nicht einverstanden ist«, sagte der Pressesprecher.«

Dabei kann man das ganz anders sehen: »Die frühere Jobcenter-Mitarbeiterin Inge Hannemann, die heute Abgeordnete der Linkspartei in der Hamburger Bürgerschaft ist, hält dieses Vorgehen für »reine Willkür«. »Jedes Jobcenter kann einen vorläufigen Bescheid ausstellen und ein Darlehen in bar auszahlen«, sagte sie am Donnerstag im Gespräch mit jW. Das Geld werde von der später ausgezahlten Monatsleistung abgezogen. Geregelt sei das im Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II). Im SGB I heißt es zudem, Vorschüsse seien auf Antrag zu gewähren. Bestehe ein Anspruch auf Leistungen, habe der Träger die Höhe der Vorabzahlung nach »pflichtgemäßem Ermessen zu bestimmen«, wenn die Feststellung der Leistungshöhe länger dauere.«

Und der Betroffene?

»Malte S. wartet inzwischen seit einer Woche auf seinen Postscheck. »Hätte ich keine Familie oder Freunde, die mich auf eigene Kosten mitversorgen, müsste ich betteln oder stehlen«, sagte er.«

Zuweilen hilft nur die Beteiligung der Presse, um in einem dieser vielen Einzelfälle etwas in Bewegung zu bringen. Nächstes Beispiel Wuppertal: Ärger mit Jobcenter: „Hilflos und ohnmächtig“, so ist ein Artikel überschrieben: »Nach einem Bandscheibenvorfall beantragte Andreas Böhm Leistungen beim Jobcenter Bachstraße und erlebte ein Existenz bedrohendes Fiasko.« Erst als sich die Wuppertaler Rundschau einschaltet, reagiert die Spitze des Jobcenters schnell.

»Was war passiert? Bis zur Arbeitsunfähigkeit arbeitete der gelernte Schreiner sieben Jahre monatlich 80 Stunden bei einer Immobilienverwaltung. Da er von 450 Euro Krankengeld sein Leben nicht finanzieren kann, beantragt Andreas Böhm in November 2015 beim Jobcenter Bachstraße ergänzende Leitungen. Die werden rasch bewilligt. Kurze Zeit später, im Dezember 2015, erhält der 37-Jährige 500 Euro, aber keinen Bescheid. Damit begann der Ärger …«

Man ahnt schon, was jetzt kommt. Der Betroffene wird in eine Umlaufbahn gehievt und die immer existenzbedrohend daherkommenden Dinge nehmen ihren Lauf:

»Als in der Folgezeit trotz vollständig eingereichter Unterlagen und mehrmaliger persönlicher und telefonischer Rücksprache weitere Zahlungen ausbleiben und Böhm seine Miete nicht mehr begleichen kann, schaltet er einen Anwalt ein.

Dessen Intervention bügelt das Jobcenter mit der Begründung, Andreas Böhm hätte sich nicht um die Fortführung der Leistungen bemüht, ab. Dass abgestempelte Dokumente eindeutig das Gegenteil belegen, wird vom Jobcenter schlicht ignoriert. Während sich der Rechtsstreit ohne Erfolg hinzieht, wird die Situation für den Schreiner brenzlig: Als auch im Mai noch die Miete ausbleibt, droht der bisher sehr verständnisvolle Vermieter mit der Kündigung.«

Für den Betroffenen ist das ein Albtraum: „Unverschuldet arbeitslos zu werden und dann eine solche Behandlung seitens des Jobcenters erleben zu müssen, hilflos und mit einem bitteren Gefühl der Ohnmacht, das zu erleben wünsche ich keinem“, wird Andreas Böhmin dem Artikel zitiert. Und weiter: „Ich bin nicht nur körperlich, sondern auch psychisch am Ende.“

Gut in diesem Fall, dass eine Zeitung dabei war.

Von der Rundschau mit dem Vorfall konfrontiert, handelt Jobcenter-Chef Thomas Lenz umgehend – und teilt drei Tage später mit: „Hier liegt eine sehr unglückliche Kommunikation vor. Wir haben den Fall nochmals geprüft. Mit dem Ergebnis, dass die Leistungen von Januar bis April bewilligt und umgehend ausgezahlt werden. Der Antragsteller wird wieder in den Bezug aufgenommen.“

Aber kann es das wirklich sein? Dass Zufälle, wie das Interesse und das Engagement von Medien helfen kann? Was ist in den vielen anderen Fällen?

Wohlgemerkt, das waren nur zwei aktuelle Beispiele von vielen.

Aber es sind nicht nur die unmittelbaren Geldleistungen, die man zum Überleben braucht. Auch die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt bzw. die fehlenden Substitute werden immer wieder und völlig zu Recht als Problem aufgerufen. Auch dazu ein Beispiel: Langzeitarbeitslos: Über Leben und Mehrwert, so ist ein Artikel dazu überschrieben. Es geht um die jenarbeit, das Jobcenter der Stadt Jena.

Dort gibt es das Reaktivierungsprogramm „ReSet“.

»Sie will die Unsichtbaren sichtbar machen. Sie versucht, die Verlorengegangenen zu finden, die Ungreifbaren zu fassen. Daniela Brunn ist Projektleiterin von „ReSet“, einem Programm, das von Jenarbeit finanziert wird, um Langzeitarbeitslose zu „reaktivieren“, das heißt, die Menschen aus einer langen Phase der gesellschaftlichen Passivität zurück ins gemeinschaftliche Leben zu holen – im besten Falle wieder auf den Arbeitsmarkt zu bringen … Daniela Brunn konnte mit ihrem Konzept überzeugen und führt seit Juli 2014 ein fünfköpfiges multiprofessionelles Team an, das innerhalb der vergangenen zwei Jahre mehr als 80 Fälle von Jenarbeit zugewiesen bekam. Jeweils 18 bis 20 Arbeitslose im Alter zwischen 18 und 58 Jahren wurden in Gruppen betreut – vier Tage die Woche, mindestens 15 Wochenstunden mussten die Teilnehmer ableisten.«

„Ein Prozent derer, die hier teilnehmen, haben eine Chance, auf den ersten Arbeitsmarkt zurückzukehren“, wird Daniela Brunn in dem Artikel zitiert. Da werden viele und auf den ersten Blick auch völlig zu Recht den Kopf schütteln – eine solche „Erfolgsquote“, kann man das wirklich fortführen? Dazu Daniela Brunn:

»Ihre Erfolge sind andere: „Die meisten Klienten haben keinerlei soziale Anbindung, keine Familie, keine Freunde, teilweise sind sie obdachlos. Sie erfahren keinerlei Wertschätzung, keine Anerkennung. Bei vielen spielt Alkohol eine große Rolle, Drogen, psychische und physische Beeinträchtigung, einige haben kognitive Störungen, manche waren bereits in Haft, haben einen ambulanten oder gerichtlichen Betreuer, die meisten kommen bereits aus einem Elternhaus, in dem es Drogenmissbrauch gab oder Gewalt und viele waren bereits in anderen Zwangsmaßnahmen, in denen sie Stigmatisierungen erfahren haben. Wenn wir es schaffen, diesen Menschen ein bisschen Selbstwertgefühl zu geben und sie sozial wieder anzubinden, beispielsweise an einen Verein, dann ist das für mich durchaus ein Erfolg … Vor allem mit Jenas Subkultur versuchte Daniela Brunn zusammenzuarbeiten. Es entstanden Theaterprojekte, man kochte für Flüchtlinge oder half beim Aufbau des interkulturellen Gartens in Lobeda. „Viele unserer Klienten hatten rassistische Einstellungen. Sie waren gegen Flüchtlinge, auch deshalb war mir die Arbeit mit Asylbewerbern wichtig. Ich denke, dadurch haben wir es geschafft, die Vorbehalte und falschen Vorstellungen aus den Köpfen zu bekommen. Auch das sehe ich als einen Erfolg an.“«

Aber dafür so eine Maßnahme – natürlich befristet? »Das Projekt ReSet läuft im Juli aus. Es wird vermutlich ein neues Reaktivierungsprogramm geben: „Reset 2“. Wie sich dieses gestaltet, ist noch nicht klar. Daniela Brunn ist sich nicht sicher, ob sie das Projekt weiterbetreuen darf, kann oder will. „Wenn es darum geht, eine Wiedereinstiegsquote festzulegen, dann kann ich das Projekt nicht mehr leiten. Den Erfolg kann man nicht daran messen, wie viele Menschen wieder auf den ersten Arbeitsmarkt kommen. Ich bin froh und stolz auf das, was wir in den zwei Jahren erreicht haben. Einige unserer Klienten haben wir wieder verloren, sie werden nicht mehr auftauchen und in der Unsichtbarkeit verschwinden, aber einigen konnten wir etwas mitgeben: eine neue Wohnung, ein gesünderes Leben, Erfahrungen, Wertschätzung, Wissen oder Kraft.“«

Die Projektleiterin legt den Finger auf eine klaffende offene Wunde der derzeitigen Arbeitsmarktpolitik:

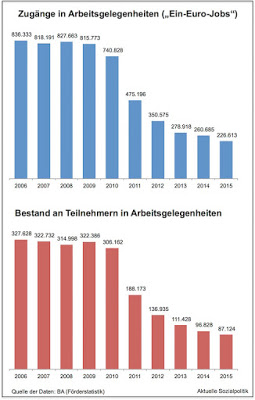

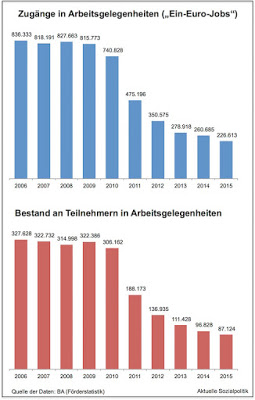

»Auf dem zweiten Arbeitsmarkt hätten vielleicht 50 Prozent unserer Klienten eine Chance. Der aber existiert faktisch gar nicht. Es gibt kaum ABM-Stellen oder Ein-Euro-Jobs. Im besten Fall hat unsere Arbeit bei ReSet dazu geführt, dass unsere Klienten wieder Gespräche mit Jenarbeit aufnehmen“, sagt Daniela Brunn.«

Wir brauchen für solche Menschen – und wir reden hier bundesweit nicht von einigen wenigen, sondern von Hunderttausenden – ganz andere Angebote der öffentlich geförderten Beschäftigung und damit Teilhabe am Erwerbsleben, wenn man denn Teilhabe als einen substantiellen Aspekt im Leben der meisten Menschen begreifen würde. Aber die dafür notwendigen gesetzgeberischen Aktivitäten stehen derzeit mal wieder und leider nicht auf der Agenda der da in Berlin.